8割近いワイナリーがZoomテイスティングを実施

米Silicon Valley BankによるDtC(Direct-to Consumer)のレポートが公開されました。

Direct-to-Consumer Wine Report 2021 | Silicon Valley Bank

テイスティング・ルームでの実績から、メールやSNSでのマーケティングなど、消費者とワイナリーとの直接接触に関連する様々なデータを400を超えるワイナリーによるアンケートの回答からまとめています。

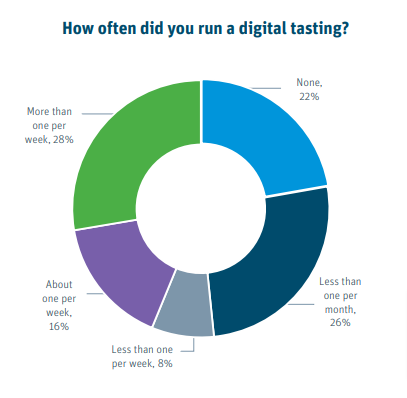

コロナ禍でほとんどのワイナリーがテイスティング・ルームを開けなかった昨年、これまでと全く違う手段としてZoomなどを使ったバーチャル・テイスティングを実施するワイナリーが急増しました。冒頭のグラフによると、1回もやらなかったワイナリーが22%と8割近いワイナリーが最低1回は実施したことになります。しかも28%のワイナリーは週1回以上という高頻度で実施しています。

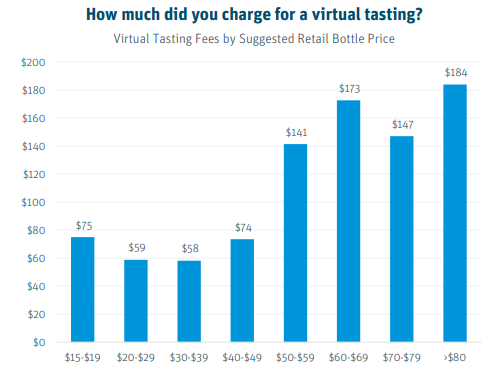

これらは試飲用のワインの送付を伴うため、ワイナリーにとってはワインの販売に直結しているわけです。

これは、ボトルの価格ごとにバーチャル・テイスティングの費用を見たものですが、少ないところでも平均60ドル近いフィーを取っていたことになります。ボトル価格が80ドル以上のワイナリーでは184ドルと2万円近いフィーが設定されていました。

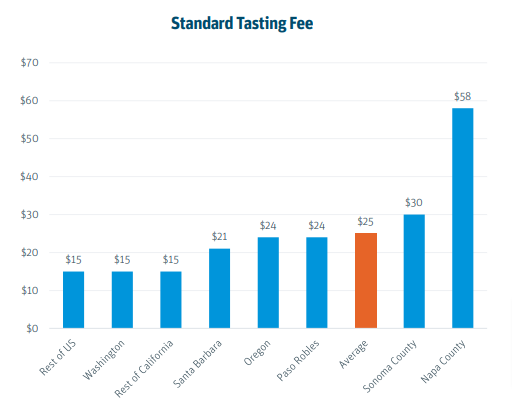

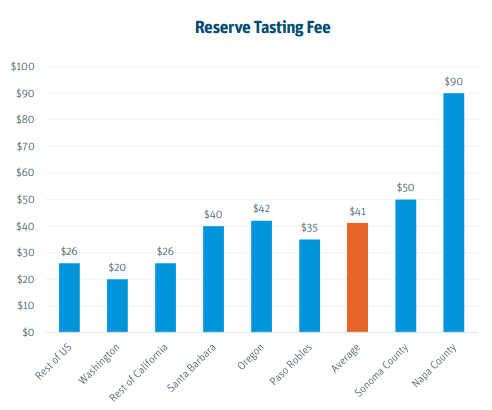

このほか興味深い結果としてテイスティング・ルームにおけるテイスティング・フィーの地域別平均のグラフを示しました。上が標準のテイスティングで下が「リザーブ・テイスティング」のフィーです。

とにかくナパが突出して高く、平均を大きく上げています。ナパとソノマだけが平均を越えています。

個人的には、日本のワイナリーももっとDrCのマーケティングを意識するべきと思っています。カリフォルニアと日本でいろいろ条件が違うところもありますが、非常に参考になるデータだけに有効に使えるとこともあると思います。