友人のなちこさんがブログで年初から続けていた「iPhoneアプリ開発者名鑑」。先月84人でついに終了したというので電子書籍化するのに協力しました。iPhoneのiBooksなどで読めます。80Mバイトと容量が大きいのでダウンロードはちょっと大変ですが、無料ですので、ぜひいろいろな人に読んでいただきたいです。

詳しくは【アプリ開発者名鑑】EPUB版(電子書籍化)、無事リリースされました!もちろん無料! - *begejstring for DANMARK*

詳しくは【アプリ開発者名鑑】EPUB版(電子書籍化)、無事リリースされました!もちろん無料! - *begejstring for DANMARK*

RyoAnnaさんの企画に便乗して、久しぶりにiPhoneネタで書きます。

僕がiPhoneを買ったのは2009年の4月。「iPhone for Everybody」(でしたっけ?)のキャンペーンが始まって少したったころでした。ブログ仲間では既に何人か使っていたので、出遅れ感もありましたが、今から考えれば、まだ早めに使い始めたほうだったのかもしれません。

与太話はさておき、いろいろな意味で影響を受けたアプリ5本、紹介します。

iPhoneアプリ紹介サイトのAppBankさんとは、今でも交流させていただいていますが、そのきっかけになったのがこのアプリでした。

AppBankさんがこのアプリを紹介したときに、あまりにも気に入ったので他の人にも使ってほしいと、ギフト券をプレゼントしていたのに当たったのです。今ではAppBankのキャンペーン、応募してもまず当たりませんが、当時はまだ応募する人も少なかったのでしょうね。その関係で、このサイトでも初のアプリレビューを書いています。また、今でもデフォルトの英和辞典アプリとして大いに利用させていただいています。

次はちょっと悩んだのですがTwitterアプリのTwittelator Pro。何と悩んだかというとEchofonです。最初に使ったTwitterアプリはEchofonの前身のTwitterfonで、これでTwitterを使うことが、それまでよりも何倍も増えました。その後、より機能が豊富なものを探して行って行き着いたのがTwittelator Pro。多分もう2年くらいデフォルトのTwitterアプリとして使っています。

最近はTweetlogixも人気だとのことで、入れてみましたが、今のところまだ、Twittelatorを置き換えるところまでは、来ていません(今、まっさらな状態でどちらか選ぶならTweetlogixを選ぶかもしれませんが)。お世話になった度合いということでは、圧倒的に大きなのがこのアプリです。

ゲーマーではない、というかゲームは基本的に苦手なのですが、それでもPCゲームの時代から気になっていたのがMadden NFL。NFLの実在の選手データを使ったアメフトのゲームの超定番です。iPhoneをきっかけに、初めて購入してやってみましたが、さすがの完成度で随分楽しませてもらいました。

ただ、このアプリの難点は、毎年別のソフトとして出てくるのでその都度購入しないといけないこと。2012年版はレビューの評判が芳しくないので、まだ躊躇しています。有料でいいから昨年のアプリに今年のメンバー情報を入れられるといいのですがねえ。

次はユーティリティ系で。このアプリは最寄り駅の次に出る電車の時間をカウントダウンで教えてくれます。役に立つ度や技術的な難易度でいうと「乗換案内」の方が上だと思うのですが、「乗換案内」が、だれでも思いつくような便利アプリなのに対し、駅.Lockyはこういうやり方もあるのだなと、すごく感心させられました。

使っていて何か可愛く感じるアプリでもあります。

最後はアプリではなくWebサイト。せっかくなのでワイン系で何か入れようと思ったのですが、残念ながら決め手がなく。以前レビューした「My Parker」は機能的にはいいのですが、残念ながら本家のRobert Parkerのサイトとはアカウントが別。両方のアカウントを保持するのは、もったいないので、今はUSアカウントだけです。このサイトはそこの検索機能。結局今はこれが一番役に立っています。CellarTrackerがアプリになったら会員登録して使ってみてもいいかなあ、とは思っているのですが。

ワインSNSも色々出ましたが、ちょっと停滞気味ですかねえ。逆に言えば、この市場、まだ開拓の余地はありそうです。

僕がiPhoneを買ったのは2009年の4月。「iPhone for Everybody」(でしたっけ?)のキャンペーンが始まって少したったころでした。ブログ仲間では既に何人か使っていたので、出遅れ感もありましたが、今から考えれば、まだ早めに使い始めたほうだったのかもしれません。

与太話はさておき、いろいろな意味で影響を受けたアプリ5本、紹介します。

1. ウィズダム英和・和英辞典

iPhoneアプリ紹介サイトのAppBankさんとは、今でも交流させていただいていますが、そのきっかけになったのがこのアプリでした。

AppBankさんがこのアプリを紹介したときに、あまりにも気に入ったので他の人にも使ってほしいと、ギフト券をプレゼントしていたのに当たったのです。今ではAppBankのキャンペーン、応募してもまず当たりませんが、当時はまだ応募する人も少なかったのでしょうね。その関係で、このサイトでも初のアプリレビューを書いています。また、今でもデフォルトの英和辞典アプリとして大いに利用させていただいています。

2. Twittelator Pro

次はちょっと悩んだのですがTwitterアプリのTwittelator Pro。何と悩んだかというとEchofonです。最初に使ったTwitterアプリはEchofonの前身のTwitterfonで、これでTwitterを使うことが、それまでよりも何倍も増えました。その後、より機能が豊富なものを探して行って行き着いたのがTwittelator Pro。多分もう2年くらいデフォルトのTwitterアプリとして使っています。

最近はTweetlogixも人気だとのことで、入れてみましたが、今のところまだ、Twittelatorを置き換えるところまでは、来ていません(今、まっさらな状態でどちらか選ぶならTweetlogixを選ぶかもしれませんが)。お世話になった度合いということでは、圧倒的に大きなのがこのアプリです。

3. Madden NFL

ゲーマーではない、というかゲームは基本的に苦手なのですが、それでもPCゲームの時代から気になっていたのがMadden NFL。NFLの実在の選手データを使ったアメフトのゲームの超定番です。iPhoneをきっかけに、初めて購入してやってみましたが、さすがの完成度で随分楽しませてもらいました。

ただ、このアプリの難点は、毎年別のソフトとして出てくるのでその都度購入しないといけないこと。2012年版はレビューの評判が芳しくないので、まだ躊躇しています。有料でいいから昨年のアプリに今年のメンバー情報を入れられるといいのですがねえ。

4. 駅.Locky

次はユーティリティ系で。このアプリは最寄り駅の次に出る電車の時間をカウントダウンで教えてくれます。役に立つ度や技術的な難易度でいうと「乗換案内」の方が上だと思うのですが、「乗換案内」が、だれでも思いつくような便利アプリなのに対し、駅.Lockyはこういうやり方もあるのだなと、すごく感心させられました。

使っていて何か可愛く感じるアプリでもあります。

5. eRobertParker.mobi

最後はアプリではなくWebサイト。せっかくなのでワイン系で何か入れようと思ったのですが、残念ながら決め手がなく。以前レビューした「My Parker」は機能的にはいいのですが、残念ながら本家のRobert Parkerのサイトとはアカウントが別。両方のアカウントを保持するのは、もったいないので、今はUSアカウントだけです。このサイトはそこの検索機能。結局今はこれが一番役に立っています。CellarTrackerがアプリになったら会員登録して使ってみてもいいかなあ、とは思っているのですが。

ワインSNSも色々出ましたが、ちょっと停滞気味ですかねえ。逆に言えば、この市場、まだ開拓の余地はありそうです。

動画配信サービスHuluの日本でのサービスが始まったということで記念イベントに参加してきました。

Huluのサービスは、パソコンやiPad、iPhone、Android、さらにはテレビ(現状はパナソニックのVIERA Connect対応の機種のみ。今後ソニーにも対応予定)やブルーレイ・レコーダーといったもので利用できます。テレビで途中まで見たものの続きを外出先でiPhoneを使って見るといったことも可能です。

今後の動画サービスがこういう形になるというのは5年以上前から言っていたこと。まあ当時はNGNみたいなものがベースになるのではと考えていたわけで、それは大きな間違いでしたが、Huluにはびっくりするような機能はなく、まあ正常な進化を遂げているなという印象を受けました。

ただ、提供されるコンテンツは米国のものだけで、ちょっと魅力薄。月額1480円払って使い続ける人はどれだけいるのかなあ、というのが正直なところでした。米国ドラマファンならある程度楽しめるかもしれませんが…

イベントではそのあたりのビジョンが聞けるかと期待したのですが、米国のCEOがサービスを紹介しただけで、後はフリータイム。日本のオフィスのメンバーも小さな写真で紹介しただけ。派手なイベントをやっても中身が伴わなければなんにもならないよ、と思ってしまったのでした。

なお、Huluのサービスは1ヶ月無料。iPadやiPhoneのソフト紹介は既にAppBankさんに載っています。僕の戯言は気にせず、まずは無料体験でどんなものだか試してみることをお勧めします。

Huluのサービスは、パソコンやiPad、iPhone、Android、さらにはテレビ(現状はパナソニックのVIERA Connect対応の機種のみ。今後ソニーにも対応予定)やブルーレイ・レコーダーといったもので利用できます。テレビで途中まで見たものの続きを外出先でiPhoneを使って見るといったことも可能です。

今後の動画サービスがこういう形になるというのは5年以上前から言っていたこと。まあ当時はNGNみたいなものがベースになるのではと考えていたわけで、それは大きな間違いでしたが、Huluにはびっくりするような機能はなく、まあ正常な進化を遂げているなという印象を受けました。

ただ、提供されるコンテンツは米国のものだけで、ちょっと魅力薄。月額1480円払って使い続ける人はどれだけいるのかなあ、というのが正直なところでした。米国ドラマファンならある程度楽しめるかもしれませんが…

イベントではそのあたりのビジョンが聞けるかと期待したのですが、米国のCEOがサービスを紹介しただけで、後はフリータイム。日本のオフィスのメンバーも小さな写真で紹介しただけ。派手なイベントをやっても中身が伴わなければなんにもならないよ、と思ってしまったのでした。

なお、Huluのサービスは1ヶ月無料。iPadやiPhoneのソフト紹介は既にAppBankさんに載っています。僕の戯言は気にせず、まずは無料体験でどんなものだか試してみることをお勧めします。

「発売直前のWindows Phoneに、触りにきませんか? 8/23、8/24 | TAROSITE.NET」というイベントに参加してきました。KDDI(au)が日本で初めて発売するWindows Phone機,東芝製のIS12Tを触ろうというイベントです。

この10年間,Microsoftは(実際にはどうであれ),世間的には進化を止めてしまった,野暮ったく古臭いベンダーになってしまっていました。Windows XPとOffice 2003で一つの頂点に達してしまい,以降はその呪縛から逃れられなくなっているようでした。その間に,10年前にはライバルとさえ言えなかったAppleは時価総額世界一の企業になり,まだひよっこだったGoogleは押しも押されぬネット界のリーダーになりました。

携帯向けのWindowsも,Windowsのユーザー・インタフェースを無理やり押し込んだWindows CEという黒歴史を続けていました。Windows Phoneも,どうせその範疇だろうと思っている人は多いでしょう。

この10年間,Microsoftは(実際にはどうであれ),世間的には進化を止めてしまった,野暮ったく古臭いベンダーになってしまっていました。Windows XPとOffice 2003で一つの頂点に達してしまい,以降はその呪縛から逃れられなくなっているようでした。その間に,10年前にはライバルとさえ言えなかったAppleは時価総額世界一の企業になり,まだひよっこだったGoogleは押しも押されぬネット界のリーダーになりました。

携帯向けのWindowsも,Windowsのユーザー・インタフェースを無理やり押し込んだWindows CEという黒歴史を続けていました。Windows Phoneも,どうせその範疇だろうと思っている人は多いでしょう。

» 続きを読む

前にいろいろゴチャゴチャ書いていましたが,結局次はカリフォルニア・ワインの本を書こうかなあと思い,作業を始めました。もちろん出版社からオファーがあるわけではなくブクログのパブーです。

編集機能は簡単なのですが,デフォルトのスタイルとかが決められないとか,ページ単位で作らなきゃいけないとか,結構面倒なところはあります。長文流し込みできないと小説とかは辛いだろうなあと思います。

表紙用の写真はちゃんとしたかったので,ストックフォトを購入しました。

時間がなくて1日1ページくらいしか書けない(最低でも1ページずつは書こうと決めています)のでいつ完成するか全く分かりませんが,乞うご期待。

あ,でも基本的には入門向けなので,このブログで書いていることよりはマニアックでないと思います。

編集機能は簡単なのですが,デフォルトのスタイルとかが決められないとか,ページ単位で作らなきゃいけないとか,結構面倒なところはあります。長文流し込みできないと小説とかは辛いだろうなあと思います。

表紙用の写真はちゃんとしたかったので,ストックフォトを購入しました。

時間がなくて1日1ページくらいしか書けない(最低でも1ページずつは書こうと決めています)のでいつ完成するか全く分かりませんが,乞うご期待。

あ,でも基本的には入門向けなので,このブログで書いていることよりはマニアックでないと思います。

最近ちょっと行き詰ってます。次に何やるか,いろいろ中途半端で(あ,念のため,仕事は関係ないです,あくまでプライベート)。ちょっと整理しようと思ってこの記事を書いています。

まず,楽チンリンク作成(Rakuten Instant Link)。FirefoxとChromeは動いていますが,Safari版を作っている途中で止まっています。Safariは機能拡張向けのサービスがプリミティブで,Chrome版の10倍くらいめんどくさいというのが最大の理由。ドキュメントがわかりにくいのも,萎えてしまった一因です。

次にFacebook向けのアプリ。Evernoteと連動するようなものを作りたかったのですが,Facebookの認証でつまづいてしまったのが,まず問題でした。これは結構情けない理由で解決したのですが,FacebookのAPIの動作がドキュメント通りでなく,結構ころころ変わるのと,作り方が悪いのでしょうけどパフォーマンスが低すぎることでなかなか実用的になりそうにありません。もう一回腰を落ち着けて別アプローチを試すかどうか考えどころ。

3つ目がEvernote用のブラウザ・イクステンション。認証で悩んだり,JavaScriptからのAPIの呼び出し方で悩んだり(結論としては,現状JavaScriptからEvernoteのフル機能APIは使えません)。ただ,よく考えたらフル機能APIを呼ばなくてもSite Memoryという簡易的な機能を使えば済むことが分かってちょっとがっくり。まあ,これは分かったので実装すればいいだけですが,ちょっとめげ中。そもそも作ろうとしているものがちょっとしょぼいのが理由かもしれません(レシピサイトからレシピに必要なところだけEvernoteに投稿するようなものを考えていました)。

最後はプログラミングものではなくて,「ブクログのパブー」を使ってカリフォルニアワインの電子書籍を作れないかというもの。前々からやりたいテーマではあるのですが,始めるとたぶん1カ月くらい,ほかのことが何もできなくなりそうなので,なかなか取り掛かれません。

さて,どれを次にやるのがいいでしょうか?

まず,楽チンリンク作成(Rakuten Instant Link)。FirefoxとChromeは動いていますが,Safari版を作っている途中で止まっています。Safariは機能拡張向けのサービスがプリミティブで,Chrome版の10倍くらいめんどくさいというのが最大の理由。ドキュメントがわかりにくいのも,萎えてしまった一因です。

次にFacebook向けのアプリ。Evernoteと連動するようなものを作りたかったのですが,Facebookの認証でつまづいてしまったのが,まず問題でした。これは結構情けない理由で解決したのですが,FacebookのAPIの動作がドキュメント通りでなく,結構ころころ変わるのと,作り方が悪いのでしょうけどパフォーマンスが低すぎることでなかなか実用的になりそうにありません。もう一回腰を落ち着けて別アプローチを試すかどうか考えどころ。

3つ目がEvernote用のブラウザ・イクステンション。認証で悩んだり,JavaScriptからのAPIの呼び出し方で悩んだり(結論としては,現状JavaScriptからEvernoteのフル機能APIは使えません)。ただ,よく考えたらフル機能APIを呼ばなくてもSite Memoryという簡易的な機能を使えば済むことが分かってちょっとがっくり。まあ,これは分かったので実装すればいいだけですが,ちょっとめげ中。そもそも作ろうとしているものがちょっとしょぼいのが理由かもしれません(レシピサイトからレシピに必要なところだけEvernoteに投稿するようなものを考えていました)。

最後はプログラミングものではなくて,「ブクログのパブー」を使ってカリフォルニアワインの電子書籍を作れないかというもの。前々からやりたいテーマではあるのですが,始めるとたぶん1カ月くらい,ほかのことが何もできなくなりそうなので,なかなか取り掛かれません。

さて,どれを次にやるのがいいでしょうか?

先週の話ですが,「クラウド型ソーシャルネットワーク+ファイル共有・同期サービス」Zyncroのセミナーに出席してきました。Evernoteへの投稿など新機能が加わったというのが今回のセミナーのきっかけですが,そもそもまだZyncro自体知られていないので,Zyncro全体について思うところをまとめておきます。

会社の業務では,社内の同じ部署のメンバー,社内の他部署,社外の協力企業などとコラボレーションで作業をすることがしばしばあります。そのときに一番無駄に感じられることの一つがメールでやり取りするファイルの多さです。大抵がExcelだったりWordだったりのデータ・ファイルですが,ファイルを送ったり受け取ったりするたびに,ファイル名に日付を入れるなどして,山ほどディスクに置いておくことになります。特に3人以上で作業している場合など,更新管理だけでも大変な作業になってしまいます。

この無駄をなんとかできないかと,バージョン管理ツールを導入することを考えてみたこともあるのですが,サーバーが自由にならないとマスターのリポジトリを管理できないし,仮に導入できたとしても,コミットの手間が入るため,あまりリテラシーのない人を含めて運用するには無理がある感じがします。

Zyncroは,ファイルのアップロード機能があり,バージョン管理機能も標準で入っているので,メールのやり取りに比べると,そのあたりの無駄が大幅に削減できるのではないかと思っています。この機能だけであればDropboxなども候補になりますが,Zyncroにはコミュニケーション機能もあるので,1サービスでコラボレーションに必要な機能を概ね満たせるという魅力があります。

例えばタスク管理。Zyncroのタスク管理機能はそれほど強力なものではありませんが,通常のコラボレーションでタスクを列挙して担当者に割り当て,大体の進捗状況を見るといった一般的な使い方をする分には困らないレベルです。なにより,現状ではタスク管理自体ほとんど可視化されていないので,ちゃんと運用できれば無駄になることはないはずです。

Zyncroを「Dropbox+Twitter」などと言ってしまうと実際にどういう用途に使えるのかよく分からなくなる感じもあるのですが,個人的にはコラボレーションの様々な面を可視化して一元管理できるという意味で大きな魅力を感じています。

まずは仕事で社外の企業とのコラボレーションに使っていくつもりですが,うまくいくと社内の共同作業にも導入できるようになるかもしれません。また,個人であっても誰かとの共同作業をするようなときにはツールとして候補になるだろうと思います。

会社の業務では,社内の同じ部署のメンバー,社内の他部署,社外の協力企業などとコラボレーションで作業をすることがしばしばあります。そのときに一番無駄に感じられることの一つがメールでやり取りするファイルの多さです。大抵がExcelだったりWordだったりのデータ・ファイルですが,ファイルを送ったり受け取ったりするたびに,ファイル名に日付を入れるなどして,山ほどディスクに置いておくことになります。特に3人以上で作業している場合など,更新管理だけでも大変な作業になってしまいます。

この無駄をなんとかできないかと,バージョン管理ツールを導入することを考えてみたこともあるのですが,サーバーが自由にならないとマスターのリポジトリを管理できないし,仮に導入できたとしても,コミットの手間が入るため,あまりリテラシーのない人を含めて運用するには無理がある感じがします。

Zyncroは,ファイルのアップロード機能があり,バージョン管理機能も標準で入っているので,メールのやり取りに比べると,そのあたりの無駄が大幅に削減できるのではないかと思っています。この機能だけであればDropboxなども候補になりますが,Zyncroにはコミュニケーション機能もあるので,1サービスでコラボレーションに必要な機能を概ね満たせるという魅力があります。

例えばタスク管理。Zyncroのタスク管理機能はそれほど強力なものではありませんが,通常のコラボレーションでタスクを列挙して担当者に割り当て,大体の進捗状況を見るといった一般的な使い方をする分には困らないレベルです。なにより,現状ではタスク管理自体ほとんど可視化されていないので,ちゃんと運用できれば無駄になることはないはずです。

Zyncroを「Dropbox+Twitter」などと言ってしまうと実際にどういう用途に使えるのかよく分からなくなる感じもあるのですが,個人的にはコラボレーションの様々な面を可視化して一元管理できるという意味で大きな魅力を感じています。

まずは仕事で社外の企業とのコラボレーションに使っていくつもりですが,うまくいくと社内の共同作業にも導入できるようになるかもしれません。また,個人であっても誰かとの共同作業をするようなときにはツールとして候補になるだろうと思います。

著者の本田さんは古くからの知り合いである。長いこと第一線の記者として活動を続けていることは尊敬に値する。昔はライバル心のようなものもないわけではなかったが,今では同じ世代のものとして,応援する気持ちが強い。

さて,本書であるが,メインのテーマをスマートフォンである。しかし,今スマートフォンについて語るのはデジタル業界すべてについて語るのと同じことだ。かつてパソコンがデジタル業界の第一線であったように,今はスマートフォンが業界のあらゆるセクターに注目されているのである。

それだけにスマートフォンについて語るには幅広い見識が必要であるが,筆者は携帯電話だけでなく,パソコンはもちろんのこと音楽配信などのコンテンツビジネスもお手の物であり(私の見るところではこの分野が一番得意のように思われる),ソーシャルメディアについても詳しい。

しかも,ともすれば業界用語を盛りこんで偉そうに語りたくなるところを,どの分野も平易にだれでも分かるように書いている。

スマートフォンを中心としたデジタル産業の今を簡単に知ることができる好著である。

さて,本書であるが,メインのテーマをスマートフォンである。しかし,今スマートフォンについて語るのはデジタル業界すべてについて語るのと同じことだ。かつてパソコンがデジタル業界の第一線であったように,今はスマートフォンが業界のあらゆるセクターに注目されているのである。

それだけにスマートフォンについて語るには幅広い見識が必要であるが,筆者は携帯電話だけでなく,パソコンはもちろんのこと音楽配信などのコンテンツビジネスもお手の物であり(私の見るところではこの分野が一番得意のように思われる),ソーシャルメディアについても詳しい。

しかも,ともすれば業界用語を盛りこんで偉そうに語りたくなるところを,どの分野も平易にだれでも分かるように書いている。

スマートフォンを中心としたデジタル産業の今を簡単に知ることができる好著である。

Facebookが世界を席巻した理由はさまざまあるが,そのプラットフォーム戦略が一つの重要なファクターであることは間違いない。プラットフォーム戦略によって単なる一つのSNSでなく,様々なサイトやアプリケーションを結びつけるキーとしてFacebookは使われるようになった。例えばその単純な例の一つが,今では多くのサイトに置かれている「いいね」のボタンであるし,複雑な例としてはZyngaのFarmvilleのようなアプリケーションがある。

これら様々なFacebookをプラットフォームとして利用する方法についてまとめたのが本書だ。ソーシャルグラフのAPI,OAuthのAPI,FBMLなど,さまざまなAPIを整理して説明しているとともに,PHPやPython,JavaScript,Objective Cなど,開発する対象それぞれについても詳しく実例で説明している。

少なくとも現時点で,Facebookを使ったアプリケーションを考えるのであれば,この本は必読だろう。

これら様々なFacebookをプラットフォームとして利用する方法についてまとめたのが本書だ。ソーシャルグラフのAPI,OAuthのAPI,FBMLなど,さまざまなAPIを整理して説明しているとともに,PHPやPython,JavaScript,Objective Cなど,開発する対象それぞれについても詳しく実例で説明している。

少なくとも現時点で,Facebookを使ったアプリケーションを考えるのであれば,この本は必読だろう。

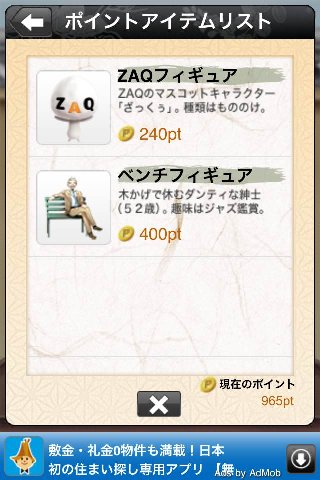

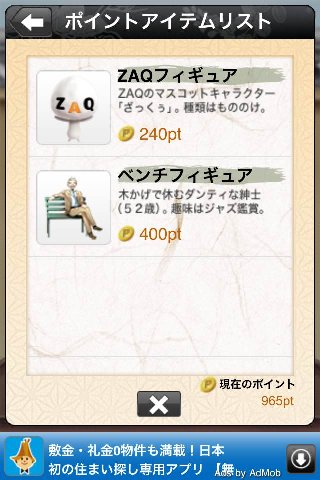

iPhoneアプリ「つい、盆栽。」の発表イベントに行ってきました。このアプリ、埼玉県さいたま市のさいたま観光コンベンションビューローが開発した物。実はさいたま市の大宮あたりは盆栽作りが盛んな土地で「盆栽美術館」まであるとか。発表イベントも盆栽そのものの話より,さいたま市っていいところですよ,というのが中心でした。

で,このアプリですが,一種の育てゲーで,盆栽の世話をして育てていきます。

といっても水をあげるのと,ゴミを取り除くのとフィギュアを配置するのと,Twitterで話しかけるくらいで,素朴な感じです。

レベルが上がると入手できるフィギュアも増えていきます。ベンチの紳士というのはちょっと微妙な感じではありますが(笑)。

ちょっと癒されるこのアプリ。アプリもいいですが本物の盆栽に触れたくなります。

つい、盆栽。のアプリページ

で,このアプリですが,一種の育てゲーで,盆栽の世話をして育てていきます。

といっても水をあげるのと,ゴミを取り除くのとフィギュアを配置するのと,Twitterで話しかけるくらいで,素朴な感じです。

レベルが上がると入手できるフィギュアも増えていきます。ベンチの紳士というのはちょっと微妙な感じではありますが(笑)。

ちょっと癒されるこのアプリ。アプリもいいですが本物の盆栽に触れたくなります。

つい、盆栽。のアプリページ

このブログに貼っている楽天の商品へのリンク,一ヶ月くらい前に変更しています。実は楽天市場で「楽天ウェブサービスAPIコンテスト」を開催しており,それに応募した自作ツールを使ったものに変えたのです(まずは自分で使わなきゃね)。このツールがなんとコンテストのアフィリエイトツール開発部門で金賞をいただきました。

この「楽チンリンク作成」(名前がカッコ悪いのは気になってますが商標があるので楽天ということばが入れられず,わかりやすさを優先しました),楽天の商品ページから,商品のリンクを簡単に作るためのものです。AmazonのページからAmazonアソシエイトのツールバーの「このページへのリンクを生成する」で簡単にリンクが作れますが,それくらい簡単に楽天の商品へのリンクを作りたいと思って開発しました。

FirefoxあるいはChromeでブラウザの機能拡張をインストールすることで利用できます(Safari版も開発中です)。Firefox用はこちらから,Chrome版はこちらからインストールしてください。

まだ,いろいろ改善の余地はあると思いますので,ご意見お待ちしています。ご意見はTwitterで@andymaまでお願いします。

ちなみにサーバー側はGoogle App Engine(Python)を使っています。GAEもPythonも初めて,ブラウザの機能拡張を作るのも初めてなので,やっていることの割には苦労しました。両方おもしろいので勉強になってよかったです。

この「楽チンリンク作成」(名前がカッコ悪いのは気になってますが商標があるので楽天ということばが入れられず,わかりやすさを優先しました),楽天の商品ページから,商品のリンクを簡単に作るためのものです。AmazonのページからAmazonアソシエイトのツールバーの「このページへのリンクを生成する」で簡単にリンクが作れますが,それくらい簡単に楽天の商品へのリンクを作りたいと思って開発しました。

FirefoxあるいはChromeでブラウザの機能拡張をインストールすることで利用できます(Safari版も開発中です)。Firefox用はこちらから,Chrome版はこちらからインストールしてください。

まだ,いろいろ改善の余地はあると思いますので,ご意見お待ちしています。ご意見はTwitterで@andymaまでお願いします。

ちなみにサーバー側はGoogle App Engine(Python)を使っています。GAEもPythonも初めて,ブラウザの機能拡張を作るのも初めてなので,やっていることの割には苦労しました。両方おもしろいので勉強になってよかったです。

ちょっとテストしています。貼り込んだものに特に意味はありません。

ワインを飲む人にとっての悩みの一つが「頭痛」。このサイトにも「ワイン 頭痛」という言葉で検索してくる人が結構たくさんいます。頭痛が起こる理由としては一種のアレルギー反応であるらしいことが以前の記事でも分かっていますが,こういったアレルギー物質をあまり作らない酵母がカナダのUniversity of British Columbiaで遺伝子組み換え技術を使って開発され,政府で認可されました(元記事)。

ML01という名前のこの酵母はアルコール発酵と同時にマロラクティック発酵を行うことでワインがダメになるリスクを避けられるとともに,アレルゲンの生成が通常より少ないとのことです。

ML01は現在米国と南アフリカでも認可されており,2006年から商用利用が可能になっていますが,いまのところ遺伝子組み換え技術に対する懸念が一般にあることからほとんど使われていないようです。なお,欧州では遺伝子組み換え技術を使った場合,ラベルにその旨を記す必要があるそうですが,米国やカナダではそういった義務はないとのことです。

ML01という名前のこの酵母はアルコール発酵と同時にマロラクティック発酵を行うことでワインがダメになるリスクを避けられるとともに,アレルゲンの生成が通常より少ないとのことです。

ML01は現在米国と南アフリカでも認可されており,2006年から商用利用が可能になっていますが,いまのところ遺伝子組み換え技術に対する懸念が一般にあることからほとんど使われていないようです。なお,欧州では遺伝子組み換え技術を使った場合,ラベルにその旨を記す必要があるそうですが,米国やカナダではそういった義務はないとのことです。

楽天へのリンクは別ウインドウを開くように変えました。使いにくかったら言ってくださいませ。

Facebookには日本語のカリフォルニアワインのファンページはなさそうだったので,作ってみました。まだ使い方が分かっていないところもありますが,このブログのニュースを流したり,参加しているショップの方からセール情報など流していただけたりするといいかなあ,などと思っています。Facebookにアカウントを持っている方はぜひ「いいね!」をお願いします(25人以上になるとURLを好きなものに変えられます)。アカウントを持っていなくても閲覧はできると思います。

カリフォルニアワイン

ファンページも宣伝する

カリフォルニアワイン

ファンページも宣伝する