「達人が推薦 大掃除に役立つ裏ワザ、ベスト10 :日本経済新聞 」という記事で、網戸の掃除にはメラミンスポンジが役立つとのことだったので、試してみました。

見苦しい写真で恐縮ですが、網戸には、結構ホコリが溜まっており、雑巾で拭いてもなかなか取れないし、紙で拭くとボロボロになってしまいます。結構難儀なところです。

これは掃除前、ホコリがかなり付いているのが見えるかと思います。

こちらはメラミンスポンジで軽く1回ぬぐった後。かなりきれいになっています。

スポンジはこのように真っ黒になります。

さすがにこれだけ汚れていると、スポンジを何回か洗う必要がありますが、それでもかなり楽だし、何よりも綺麗になります。

もし網戸掃除がまだでしたらお試しあれ。

見苦しい写真で恐縮ですが、網戸には、結構ホコリが溜まっており、雑巾で拭いてもなかなか取れないし、紙で拭くとボロボロになってしまいます。結構難儀なところです。

これは掃除前、ホコリがかなり付いているのが見えるかと思います。

こちらはメラミンスポンジで軽く1回ぬぐった後。かなりきれいになっています。

スポンジはこのように真っ黒になります。

さすがにこれだけ汚れていると、スポンジを何回か洗う必要がありますが、それでもかなり楽だし、何よりも綺麗になります。

もし網戸掃除がまだでしたらお試しあれ。

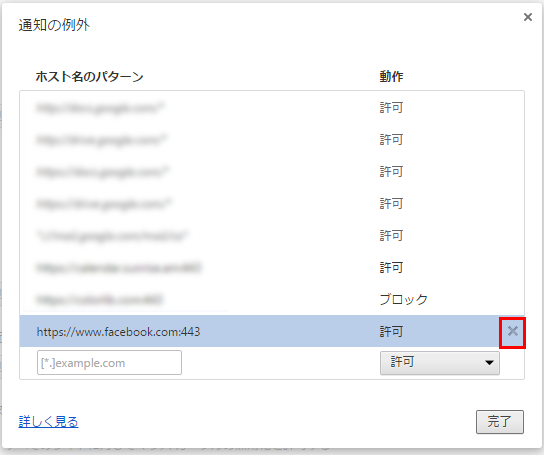

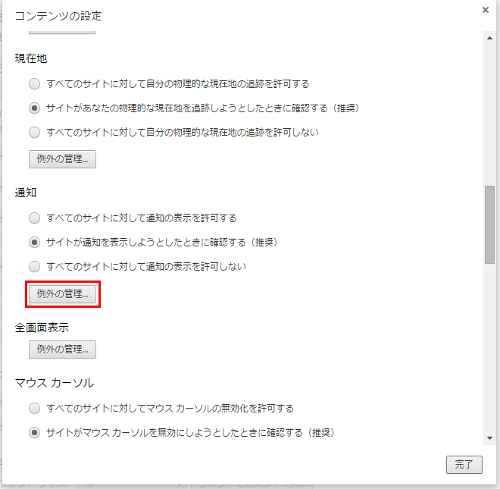

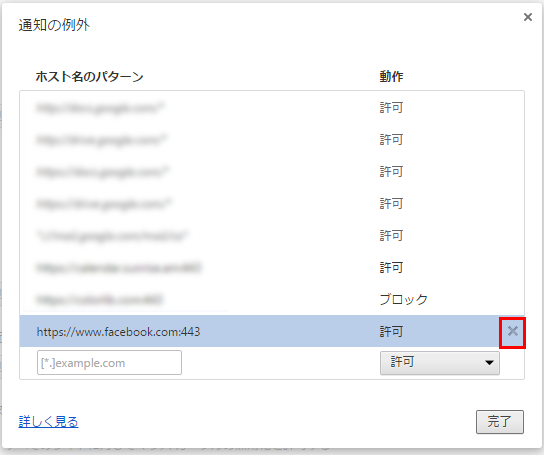

ChromeでFacebookの通知を許可するか、という表示が出たので、ついOKしてしまったら、Facebookのページ以外を見ているときも通知が表示されるようになってしまいました。ちょっと邪魔なのでオフにしようとしたら、案外設定場所にたどり着くのが面倒だったので、紹介しておきます。

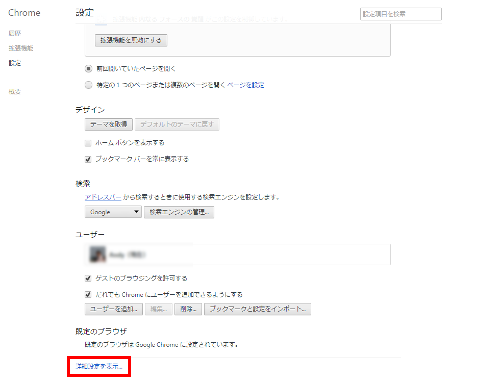

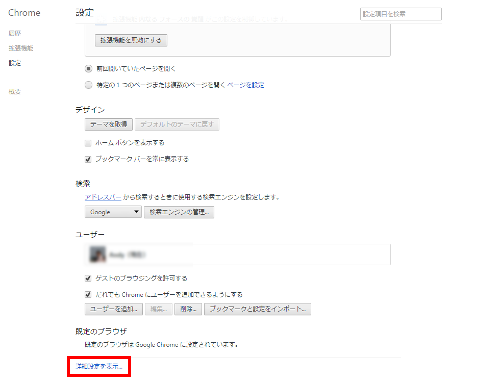

まず、設定画面を開き、一番下の「詳細設定を表示…」をクリックします。

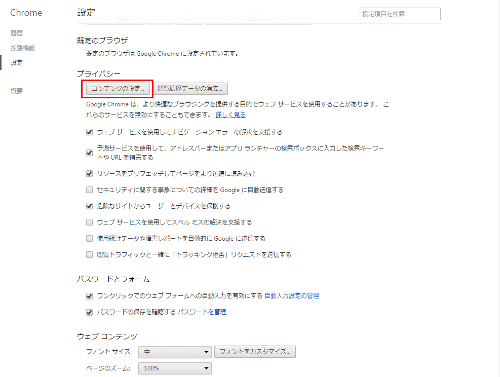

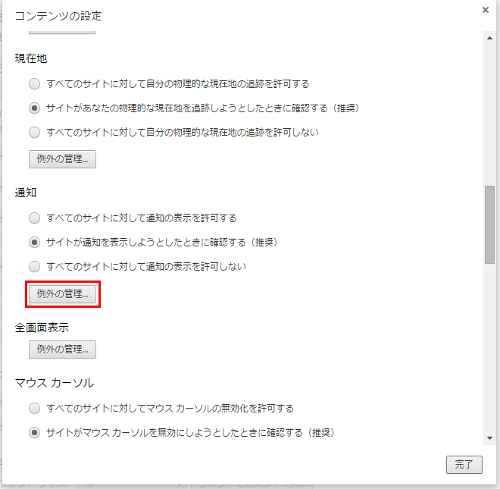

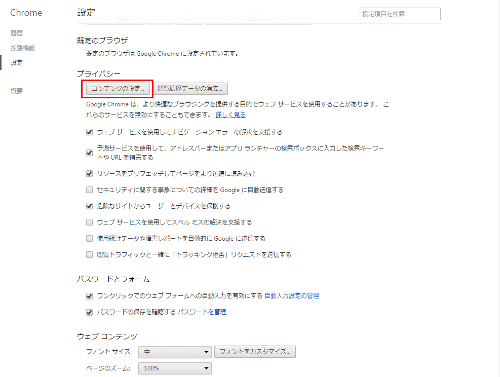

プライバシーのところの「コンテンツの設定」をクリックします。

「通知」のところの「例外の管理」をクリックします。

Facebookのところを消してしまうかブロックすればOK。→消すとまた聞いてくるので「ブロック」が正解です。

まず、設定画面を開き、一番下の「詳細設定を表示…」をクリックします。

プライバシーのところの「コンテンツの設定」をクリックします。

「通知」のところの「例外の管理」をクリックします。

Facebookのところを消してしまうかブロックすればOK。→消すとまた聞いてくるので「ブロック」が正解です。

先日、iPhoneアプリのInstagramがアップデートできなくなりました。App StoreでInstagramアプリをアップデートすると、ダウンロードは順調にしているように見えるのですが、ダウンロードの円が一周回ったところで止まってしまい、そのまま進まなくなってしまいます。

アップデート中のため、アプリの起動もできません。一回削除して再インストールしてみようと思ったのですが、削除しようとしても、「“Instagram”を削除すると、そのすべてのデータも削除されます。」に対して「削除」としたところでやはり止まってしまいます。

八方塞がりで1週間ほど放置していたのですが、Facebookで愚痴ってみたところ樋口さんから、「いろいろやっていたら削除できて再インストールできた」と聞いたので、また試してみました。

今度は「削除」の後、止まった状態のときにiPhoneをリセット(電源オン/オフでも同じでしょう)。

再起動したら無事にアプリが削除できていました。

そこで再インストールしたら、再設定することもなく、そのまま動作しました。

これでいつもうまくいくかどうかは事例が少ないので保証はできませんが、困ったときは1つの方法として試してみる価値があると思います。

アップデート中のため、アプリの起動もできません。一回削除して再インストールしてみようと思ったのですが、削除しようとしても、「“Instagram”を削除すると、そのすべてのデータも削除されます。」に対して「削除」としたところでやはり止まってしまいます。

八方塞がりで1週間ほど放置していたのですが、Facebookで愚痴ってみたところ樋口さんから、「いろいろやっていたら削除できて再インストールできた」と聞いたので、また試してみました。

今度は「削除」の後、止まった状態のときにiPhoneをリセット(電源オン/オフでも同じでしょう)。

再起動したら無事にアプリが削除できていました。

そこで再インストールしたら、再設定することもなく、そのまま動作しました。

これでいつもうまくいくかどうかは事例が少ないので保証はできませんが、困ったときは1つの方法として試してみる価値があると思います。

先日、どこかで下の動画を見て、感動したので、自分でゆで卵を剥くときに試してみました。

この動画ほどではありませんでしたが(もっと激しく振った方がよかったみたい)、簡単にしかもきれいにつるんと剥けました。

これはなかなかすごいです。お試しあれ。

この動画ほどではありませんでしたが(もっと激しく振った方がよかったみたい)、簡単にしかもきれいにつるんと剥けました。

これはなかなかすごいです。お試しあれ。

カリフォルニアのベイエリアに住む15歳の少年が作ったハロウィーン飾りが物議をかもしています。近所の住民から、音がうるさく、展示内容が不適切だとクレームを付けられており、現在市の認可を待っている状態です(認可されるかどうかは米国時間の28日に決まる予定)。

この少年がハロウィーンの飾り付けを作るのはこれが3年め。これまでにアラメダ郡のフードバンクに1000ドルの寄付と600ポンドの食料の寄付を成し遂げてきたそうです。

それにしても、15歳が作ったとは思えない怖さです。数えきれないくらいの時間を費やしたという彼の努力は報いられるでしょうか。

日本HPからスター・ウォーズ・デザインの限定パソコンが1000台限定で発売されました。

まずは動画をご覧ください。

キーボードがイルミネーションになっているのがかっこいいです。壁紙やスクリーンセーバーももちろんスター・ウォーズ。スペシャルコンテンツだけで1000点を超えるとか。

また、Windowsのシステム音もR2-D2の声などスター・ウォーズのものになっていたり、銀河標準語であるオーラベッシュのフォントが入っていたり、ゴミ箱アイコンがデス・スターだったりと、マニア心をくすぐります。

CPUはCorei5、15.6インチのフルHDディスプレー、メモリ8GB、HDD1TBとパソコンとしてもかなり強力。

パソコン買ったばかりでなかったら、欲しかったなあ。

Star Wars™ Special Edition Notebookに興味ある方はこちらから

まずは動画をご覧ください。

キーボードがイルミネーションになっているのがかっこいいです。壁紙やスクリーンセーバーももちろんスター・ウォーズ。スペシャルコンテンツだけで1000点を超えるとか。

また、Windowsのシステム音もR2-D2の声などスター・ウォーズのものになっていたり、銀河標準語であるオーラベッシュのフォントが入っていたり、ゴミ箱アイコンがデス・スターだったりと、マニア心をくすぐります。

CPUはCorei5、15.6インチのフルHDディスプレー、メモリ8GB、HDD1TBとパソコンとしてもかなり強力。

パソコン買ったばかりでなかったら、欲しかったなあ。

Star Wars™ Special Edition Notebookに興味ある方はこちらから

5年間使ったイヤホンが、ついに左側が断線してしまったようで、音が聞こえなくなってしまいました。特別音質がいいわけではありませんが、変な癖がなくて聴きやすいし、5年間も保ってくれたし、値段も安かった(確か1000円台前半だった)はずなので、同じメーカー(Panasonic)で次を探すことにしました。

そこで見つけたのが「RP-HJE150」というイヤホン。Amazonなどでのレビューも上々です。しかもAmazonでは送料込みで600円台という安さ。迷わずこれを注文しました。

いかにもAmazonという巨大な箱で届いたこのイヤホン、600円台だということを知ると、ちょうどiPhoneのイヤホンが断線したという下の子(1年半で2回めは多すぎると思う!)、iPhoneを新調した妻(iPhone付属のイヤホンは耳から落ちやすいので嫌だということ)、学校で使うイヤホンがほしいという上の子と、結局家族全員次々と同じイヤホンを買うことに。

しかも全部別々に注文したので送料すみません>Amazon

色の種類が豊富なので、同じ型番とはいっても区別できない心配はないし、なかなかいい買い物でした。

で、いまさらですが、以前買ったときの購入履歴を調べたら、なんということはない、前回も同じ型番のイヤホンでした。ただ、前に買ったときはこんなにカラバリなかった気がします。そこは随分進化したのでしょうね。また、価格は送料含めて1500円くらい。そのときは楽天のとあるショップで買ったのですが、今でも楽天で買ったら大体それくらいなので、Amazonの安さが際立ちます(ちなみにヨドバシではポイント10%還元を含めるとAmazonよりちょっとだけ安いです)。

それにしても、これだけ進化が速い分野で5年以上同じ型番のものが作られているというのはちょっとびっくりでした。それだけ人気があるということなのでしょうね。

そこで見つけたのが「RP-HJE150」というイヤホン。Amazonなどでのレビューも上々です。しかもAmazonでは送料込みで600円台という安さ。迷わずこれを注文しました。

いかにもAmazonという巨大な箱で届いたこのイヤホン、600円台だということを知ると、ちょうどiPhoneのイヤホンが断線したという下の子(1年半で2回めは多すぎると思う!)、iPhoneを新調した妻(iPhone付属のイヤホンは耳から落ちやすいので嫌だということ)、学校で使うイヤホンがほしいという上の子と、結局家族全員次々と同じイヤホンを買うことに。

しかも全部別々に注文したので送料すみません>Amazon

色の種類が豊富なので、同じ型番とはいっても区別できない心配はないし、なかなかいい買い物でした。

で、いまさらですが、以前買ったときの購入履歴を調べたら、なんということはない、前回も同じ型番のイヤホンでした。ただ、前に買ったときはこんなにカラバリなかった気がします。そこは随分進化したのでしょうね。また、価格は送料含めて1500円くらい。そのときは楽天のとあるショップで買ったのですが、今でも楽天で買ったら大体それくらいなので、Amazonの安さが際立ちます(ちなみにヨドバシではポイント10%還元を含めるとAmazonよりちょっとだけ安いです)。

それにしても、これだけ進化が速い分野で5年以上同じ型番のものが作られているというのはちょっとびっくりでした。それだけ人気があるということなのでしょうね。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その1――格安SIM/格安スマホって何?選択のポイントは?

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その3――格安スマホはiPhoneを置き換えられる?

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その4――楽天モバイル最安プランはどれだけ使えるか

もどうぞ。

格安SIMと格安スマホ(Zenfone5)で、iPhoneをどれだけ置き換えられるかのモニターを始めて約2カ月経ちました。使用感もだんだん安定してきています。また、自宅に無線LANの中継器を導入したことで、これまで無線LANが届かなかった寝室などでも無線LANが使えるようになりました。

その結果、iPhoneとの併用中とはいえ、月3.1Gバイトの制限も全く問題なくなっています(18日までに0.9Gバイト使用)。iPhoneの2年縛りがとけたら、格安スマホ+格安SIMにしようかと思っています。

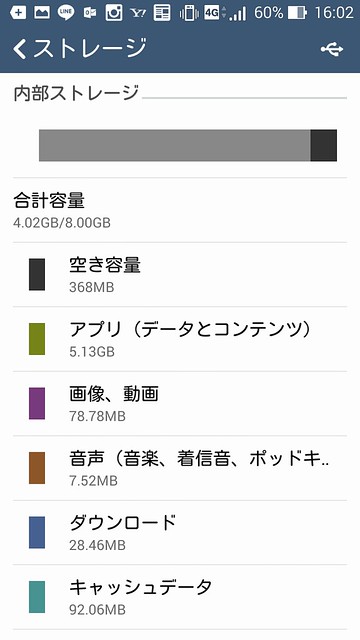

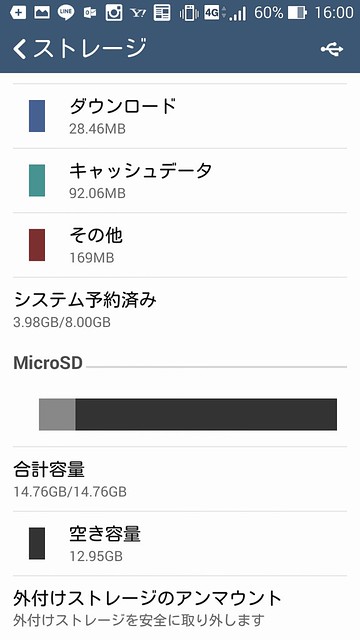

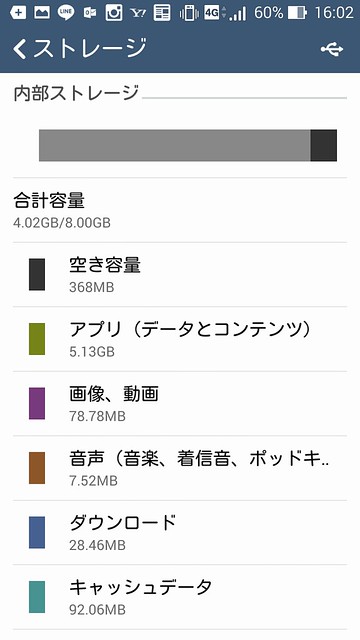

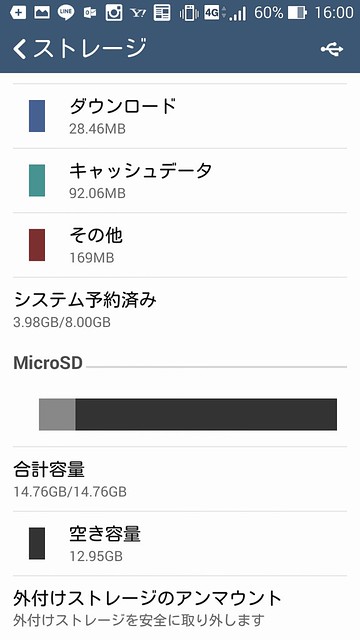

ただ、現在楽天モバイルからモニターで借りているZenfone5には大きな問題があることも分かりました。ストレージ容量が少ないのです。

市販されているZenfone5は16Gバイトと32Gバイト版がありますが、今使っているのは8Gバイト。そのうち約半分の3.98GバイトはAndroidが使っており、ユーザー領域は4.02Gバイトとなっています。アプリをインストールすると、データなど一部はMicroSDカードに移せます(アプリにもよります)が、本体で使う分も少なからずあります。その結果、残りが400Mバイトを割り、新たなアプリをインストールしようとすると、容量不足としてインストールできなくなってしまったのです(インストールしようとしたアプリ自体はそれほど大きなものではありません)。

この時点でインストールしてあるアプリはプリインストールを含めて100個くらい。十分と思うかもしれませんが、iPhoneの方はアプリ400くらい入っていますから、それに比べると全然少ないし、まだ辞書のような容量が大きなアプリはほとんど入れていません。

結局、内部ストレージ8Gバイトでは足りないと言わざるを得ないでしょう。これから格安スマホを買う人は、ストレージ容量注意してください。なお、楽天モバイルが用意している端末の中ではZenfone5とArrowsの2つが8Gバイトでした。

他の格安SIMの会社のセット端末でもArrowsやLG G2 miniは8Gバイトのものが多いので要注意です。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その3――格安スマホはiPhoneを置き換えられる?

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その4――楽天モバイル最安プランはどれだけ使えるか

もどうぞ。

格安SIMと格安スマホ(Zenfone5)で、iPhoneをどれだけ置き換えられるかのモニターを始めて約2カ月経ちました。使用感もだんだん安定してきています。また、自宅に無線LANの中継器を導入したことで、これまで無線LANが届かなかった寝室などでも無線LANが使えるようになりました。

その結果、iPhoneとの併用中とはいえ、月3.1Gバイトの制限も全く問題なくなっています(18日までに0.9Gバイト使用)。iPhoneの2年縛りがとけたら、格安スマホ+格安SIMにしようかと思っています。

ただ、現在楽天モバイルからモニターで借りているZenfone5には大きな問題があることも分かりました。ストレージ容量が少ないのです。

市販されているZenfone5は16Gバイトと32Gバイト版がありますが、今使っているのは8Gバイト。そのうち約半分の3.98GバイトはAndroidが使っており、ユーザー領域は4.02Gバイトとなっています。アプリをインストールすると、データなど一部はMicroSDカードに移せます(アプリにもよります)が、本体で使う分も少なからずあります。その結果、残りが400Mバイトを割り、新たなアプリをインストールしようとすると、容量不足としてインストールできなくなってしまったのです(インストールしようとしたアプリ自体はそれほど大きなものではありません)。

この時点でインストールしてあるアプリはプリインストールを含めて100個くらい。十分と思うかもしれませんが、iPhoneの方はアプリ400くらい入っていますから、それに比べると全然少ないし、まだ辞書のような容量が大きなアプリはほとんど入れていません。

結局、内部ストレージ8Gバイトでは足りないと言わざるを得ないでしょう。これから格安スマホを買う人は、ストレージ容量注意してください。なお、楽天モバイルが用意している端末の中ではZenfone5とArrowsの2つが8Gバイトでした。

他の格安SIMの会社のセット端末でもArrowsやLG G2 miniは8Gバイトのものが多いので要注意です。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その1――格安SIM/格安スマホって何?選択のポイントは?

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その3――格安スマホはiPhoneを置き換えられる?

もどうぞ。

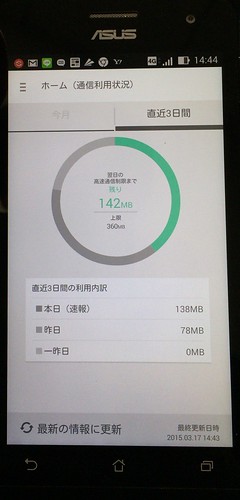

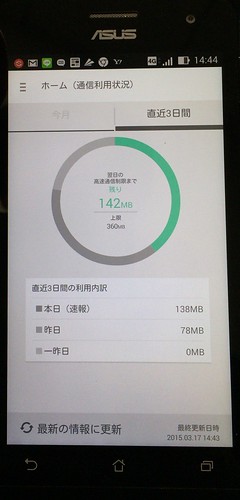

さて、このシリーズもこれで最後の記事です(の予定)。モニターで使用している楽天モバイルの格安SIM。月2.1Gバイト、3日間で360Mバイトの高速通信制限はどこまで使えるでしょうか(4月からは月3.1Gバイト、3日間で500Mバイト)。

結論から書くと、思ったよりも使えました。すくなくとも速度は十分実用的だったし、使い方に気をつければ3.1Gバイトでやりくりするのも無理ではないでしょう。ただ、本当にほしいときに高速通信が使えない恐れもあるので、実際に契約するならもう1つ上のプランを選びそうです。

楽天モバイルには専用のアプリがあり、それを使うと、その月の高速通信使用量や3日間の使用量が簡単に分かります。また、高速通信機能を一時的に使わない、といった設定も簡単にできます。

これは、使い始めた次の日に撮ったもの。午後2時の時点で138Mバイトと、360Mバイトの制限に引っかかりそうな勢いで使っています。

これには理由があります。①前の記事で書いたように、Android初挑戦の身として最初にアプリをダウンロードしまくったこと、②モニターなので、最初は使用量制限を気にせず、どこまで使えるか試したかったこと、③自宅の無線LANを使う設定をまだしていなかったこと、です。

実際に、この後速度制限に入りました。速度制限時は最大200Kビット/秒での通信になりますが、思ったよりもストレスを感じずに使えました。例えば、メールの閲覧やFacebookの閲覧(写真表示は多少遅くなります)くらいなら、あまり問題ありません。大きなデータをダウンロードしたりアップロードする用途でなければ、制限に当たっても何とかなると思いました。

なお、速度制限時は楽天モバイルアプリの表示は次のようになります。

ところで、格安SIMの中には「初速バースト」あるいは「初速ブースト」と呼ばれる機能を持つサービスがあります。例えば、IIJmioは正式にそれを表明しています。何かというと、「低速状態でもはじめの一定量だけ高速通信できる『バースト転送』」です。これによって高速通信が制限されているときも、比較的快適に使えるというのです。

楽天モバイルは、公式にはこの機能をサポートすると表明していません。しかし、イベントで登壇したネタフルのコグレさんによると、低速通信時に速度を測ると明らかに200Kビット/秒を超えているときが結構あり、初速バーストがあるのではないか、とのことでした。

私は速度計測はしていませんが、低速通信時でもそれほどストレスを感じなかったのは、初速バーストのせいなのかもしれません。

さて、前の記事に私の普段の使い方として以下のような用途を挙げました。

・FacebookやTwitterといったSNSの閲覧と書き込み

・GmailやExchangeのメール閲覧と送信

・グーグルマップを使ったカーナビ

・Dモーニングでコミックを読むこと

・ラジオ番組のポッドキャストを聴くこと

・KoboやKindleのアプリで電子書籍を読むこと

・食べログの検索

・クックパッドでレシピ検索

・写真を撮ってSNSにアップ

・YouTubeで動画を閲覧

・ランニングをGPSでトラッキング

・電車の時刻表を検索

・天気予報を閲覧

・日経電子版やSmartNewsなどニュースを閲覧

この機会に何をするとどれくらい使っているのか簡単に調べてみました。

その結果、予想されたことではありますが、圧倒的にデータ量が多かったのが「YouTubeで動画を閲覧」です。

50分ほど動画(主にミュージックビデオ)を見たところ、600Mバイト程度も使ってしまっていました。あっという間に制限突破です。

一番容量が多い7Gバイトのプラン(4月からは10Gバイト)でも3日間で1.2Gバイト(4月からは1.5Gバイト(多分))なので、この勢いだと、それも超えてしまいます。実際、私自身、普段使っているauのiPhoneで同じように動画を見てすぐに速度制限になってしまったことがあります。

つまりこのような使い方は格安SIMか否かにかかわらず無理があります。長時間の動画視聴は無線LANが使えるときだけにするべきでしょう。

次に多かったのがDモーニングのダウンロードで、1号トータル200Mバイトくらいになっていました。これも2.1Gバイトで使うにはちょっと厳しいですね。とはいえ1週間に1回のことですから、無線LANがあるところでダウンロードすればいいのですが。

同じように、ほぼ毎日ダウンロードするポッドキャストも50Mバイトくらいあるので、原則無線LANがあるときにダウンロードします。これは通常のiPhoneでも同様で、無線LANがないところではダウンロード自体できないのが普通です。

ちなみに、これはまだZenFone5では使っていないのですが、iPhoneでLISMO WAVEを使って1時間くらいラジオを聞いたら、20Mバイト程度使っているようでした。同時間のポッドキャストよりは通信量が少ないようです。

このほか、比較的データ量が多かったのがグーグルマップによるカーナビ。とはいえ1時間くらい使って20Mバイト程度でしたから、使う頻度を考えてもそれほど気にするレベルではなさそうです。

まとめておきましょう。

・最安プランで動画閲覧はちょっときつい。

・どのプランを使っても長時間の動画閲覧は制限を超えるので、無線LANを使うべき。

・大容量データのダウンロードを原則無線LANにすれば最安プランでも結構使える。

・楽天モバイルにはおそらく初速バーストがあり、低速通信時もストレスは少ない。

通信量制限をあまり気にしながら使うのも楽しくないので、自分で契約するとしたら、中間のプラン(4月からは月間5Gバイト)を選ぶと思います。音声付きSIMにしても月間2,150円(データSIM+SMSなら1,570円)です。

今のau iPhoneがLTEプラン934円+LTEフラット5700円+LTEネット300円-auスマートバリュー934円=月額6000円ですから、通信料はおよそ3分の1。

やはり格安SIMはかなり魅力的です。

なお、最初の記事では割愛しましたが、格安SIMサービスは乗り換えが比較的容易なのも特徴です。キャリアのサービスはたいてい「2年縛り」があり、その2年を過ぎても最初の1カ月の間にプランをキャンセルしないと、また2年使い続けないといけないのが普通です。

格安SIMの多くは最初の1年だけの縛り。それを超えたらいつ解約してもいい、というのが普通のようです。

そういった自由度も魅力の1つと思います。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その3――格安スマホはiPhoneを置き換えられる?

もどうぞ。

さて、このシリーズもこれで最後の記事です(の予定)。モニターで使用している楽天モバイルの格安SIM。月2.1Gバイト、3日間で360Mバイトの高速通信制限はどこまで使えるでしょうか(4月からは月3.1Gバイト、3日間で500Mバイト)。

結論から書くと、思ったよりも使えました。すくなくとも速度は十分実用的だったし、使い方に気をつければ3.1Gバイトでやりくりするのも無理ではないでしょう。ただ、本当にほしいときに高速通信が使えない恐れもあるので、実際に契約するならもう1つ上のプランを選びそうです。

楽天モバイルには専用のアプリがあり、それを使うと、その月の高速通信使用量や3日間の使用量が簡単に分かります。また、高速通信機能を一時的に使わない、といった設定も簡単にできます。

これは、使い始めた次の日に撮ったもの。午後2時の時点で138Mバイトと、360Mバイトの制限に引っかかりそうな勢いで使っています。

これには理由があります。①前の記事で書いたように、Android初挑戦の身として最初にアプリをダウンロードしまくったこと、②モニターなので、最初は使用量制限を気にせず、どこまで使えるか試したかったこと、③自宅の無線LANを使う設定をまだしていなかったこと、です。

実際に、この後速度制限に入りました。速度制限時は最大200Kビット/秒での通信になりますが、思ったよりもストレスを感じずに使えました。例えば、メールの閲覧やFacebookの閲覧(写真表示は多少遅くなります)くらいなら、あまり問題ありません。大きなデータをダウンロードしたりアップロードする用途でなければ、制限に当たっても何とかなると思いました。

なお、速度制限時は楽天モバイルアプリの表示は次のようになります。

ところで、格安SIMの中には「初速バースト」あるいは「初速ブースト」と呼ばれる機能を持つサービスがあります。例えば、IIJmioは正式にそれを表明しています。何かというと、「低速状態でもはじめの一定量だけ高速通信できる『バースト転送』」です。これによって高速通信が制限されているときも、比較的快適に使えるというのです。

楽天モバイルは、公式にはこの機能をサポートすると表明していません。しかし、イベントで登壇したネタフルのコグレさんによると、低速通信時に速度を測ると明らかに200Kビット/秒を超えているときが結構あり、初速バーストがあるのではないか、とのことでした。

私は速度計測はしていませんが、低速通信時でもそれほどストレスを感じなかったのは、初速バーストのせいなのかもしれません。

さて、前の記事に私の普段の使い方として以下のような用途を挙げました。

・FacebookやTwitterといったSNSの閲覧と書き込み

・GmailやExchangeのメール閲覧と送信

・グーグルマップを使ったカーナビ

・Dモーニングでコミックを読むこと

・ラジオ番組のポッドキャストを聴くこと

・KoboやKindleのアプリで電子書籍を読むこと

・食べログの検索

・クックパッドでレシピ検索

・写真を撮ってSNSにアップ

・YouTubeで動画を閲覧

・ランニングをGPSでトラッキング

・電車の時刻表を検索

・天気予報を閲覧

・日経電子版やSmartNewsなどニュースを閲覧

この機会に何をするとどれくらい使っているのか簡単に調べてみました。

その結果、予想されたことではありますが、圧倒的にデータ量が多かったのが「YouTubeで動画を閲覧」です。

50分ほど動画(主にミュージックビデオ)を見たところ、600Mバイト程度も使ってしまっていました。あっという間に制限突破です。

一番容量が多い7Gバイトのプラン(4月からは10Gバイト)でも3日間で1.2Gバイト(4月からは1.5Gバイト(多分))なので、この勢いだと、それも超えてしまいます。実際、私自身、普段使っているauのiPhoneで同じように動画を見てすぐに速度制限になってしまったことがあります。

つまりこのような使い方は格安SIMか否かにかかわらず無理があります。長時間の動画視聴は無線LANが使えるときだけにするべきでしょう。

次に多かったのがDモーニングのダウンロードで、1号トータル200Mバイトくらいになっていました。これも2.1Gバイトで使うにはちょっと厳しいですね。とはいえ1週間に1回のことですから、無線LANがあるところでダウンロードすればいいのですが。

同じように、ほぼ毎日ダウンロードするポッドキャストも50Mバイトくらいあるので、原則無線LANがあるときにダウンロードします。これは通常のiPhoneでも同様で、無線LANがないところではダウンロード自体できないのが普通です。

ちなみに、これはまだZenFone5では使っていないのですが、iPhoneでLISMO WAVEを使って1時間くらいラジオを聞いたら、20Mバイト程度使っているようでした。同時間のポッドキャストよりは通信量が少ないようです。

このほか、比較的データ量が多かったのがグーグルマップによるカーナビ。とはいえ1時間くらい使って20Mバイト程度でしたから、使う頻度を考えてもそれほど気にするレベルではなさそうです。

まとめておきましょう。

・最安プランで動画閲覧はちょっときつい。

・どのプランを使っても長時間の動画閲覧は制限を超えるので、無線LANを使うべき。

・大容量データのダウンロードを原則無線LANにすれば最安プランでも結構使える。

・楽天モバイルにはおそらく初速バーストがあり、低速通信時もストレスは少ない。

通信量制限をあまり気にしながら使うのも楽しくないので、自分で契約するとしたら、中間のプラン(4月からは月間5Gバイト)を選ぶと思います。音声付きSIMにしても月間2,150円(データSIM+SMSなら1,570円)です。

今のau iPhoneがLTEプラン934円+LTEフラット5700円+LTEネット300円-auスマートバリュー934円=月額6000円ですから、通信料はおよそ3分の1。

やはり格安SIMはかなり魅力的です。

なお、最初の記事では割愛しましたが、格安SIMサービスは乗り換えが比較的容易なのも特徴です。キャリアのサービスはたいてい「2年縛り」があり、その2年を過ぎても最初の1カ月の間にプランをキャンセルしないと、また2年使い続けないといけないのが普通です。

格安SIMの多くは最初の1年だけの縛り。それを超えたらいつ解約してもいい、というのが普通のようです。

そういった自由度も魅力の1つと思います。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その1――格安SIM/格安スマホって何?選択のポイントは?

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルのSIMカードでZenFone5を使い始めて10日間ほど経ちました。これまでiPhoneしか使っていなかったのを、原則としてZenFone5を使うようにしてきました。これまでの状況を報告します。

視点は2つ。1つは、格安のAndroid機はiPhoneの代わりとしてどこまで使えるか、という視点。もう1つは楽天モバイルの月間2.1Gバイト(3日間で360Mバイト)という制限はどれだけ使い物になるか、という視点。

まず、前者についてですが、これまで使った範囲ではZenFone5、合格です。この10日間でやったことをざっと挙げると、

・FacebookやTwitterといったSNSの閲覧と書き込み

・GmailやExchangeのメール閲覧と送信

・グーグルマップを使ったカーナビ

・Dモーニングでコミックを読むこと

・ラジオ番組のポッドキャストを聴くこと

・KoboやKindleのアプリで電子書籍を読むこと

・食べログの検索

・クックパッドでレシピ検索

・写真を撮ってSNSにアップ

・YouTubeで動画を閲覧

・ランニングをGPSでトラッキング

・電車の時刻表を検索

・天気予報を閲覧

・日経電子版やSmartNewsなどニュースを閲覧

など。ゲーム系はあまりやりませんが、それ以外は割と普通なのではないかと思います。

ほとんどのもので、iPhoneで使っているアプリがAndroidでもあったので、20個ほどアプリをダウンロードしたら、概ねiPhoneで普段やっていることができるようになりました。

ちょっと手こずったのが通知関係で、iPhoneのように設定のところに集約されていないので、アプリごとに設定する必要がありました。最初はミュートにする方法がわからず、音が出る通知を全部削除してしまうなど、試行錯誤も数多くありました。今でもまだ最適な設定を探っているところです。

ただ、今のところすべてを乗り換えるところまでには至っていません。1つはこれまでのiPhoneのアプリ資産。7年も使っていると有料アプリも数多くあり、1000円を超えるアプリもいくつか入っています。辞書が代表的。これらをむざむざ捨ててしまうのはもったいないし、Androidで高価なアプリを買うのも、二重投資のようで気が進まないので、今のところZenFone5には辞書アプリは入れていません。

格安スマホに変えるときに限りませんが、これまでキャリア(通信事業者)のメールアドレスを使っている人は、使えなくなるので要注意です。キャリアのメールアドレスとは、ドコモだったらdocomo.ne.jp、auだったらezweb.ne.jpで終わるようなアドレスです。

格安SIMのサービスではメールアドレスはついてこないので、自分でgmailなどのアドレスを用意しておく必要があります。

もっとも、この問題はMNPでキャリアを変えるときにも発生するので、既にキャリアのメールアドレスは使っていないという人も結構いるでしょう。僕の場合もキャリアのアドレスは、普段使っていないので、そこは乗り換えの障壁にはなりません。こういう事態に備えて、ひごろから、キャリアのアドレスは使わず、gmailなどを使うようにすることをお薦めします。

ただ、サービスの中にはキャリアのアドレスがないと困るようなものもあるかもしれません。そういったサービスを使っている場合は格安スマホへの乗り換えはやめたほうがいいでしょう。

もう1つ面倒なのがLINEです。Facebookなど、多くのWebサービスはiPhoneでもAndroidでもIDとパスワードを入力すれば、並行して利用できますが、LINEは2台以上で同じアカウントを使えないのです。

完全に乗り換えてiPhoneでは元のアカウントを使わないというのであれば、いいのですが(その場合もメールアドレスを登録しておく必要はあります)、並行して使いたい場合は困ります。

僕の場合もiPhoneで今のアカウントが使えなくなるのも嫌なので、仕方なくAndroid用に新しいアカウントを取得しました。ただ、ここにも問題があります。

1つはSMSの受信です。LINEでアカウントを取るときはSMSで4桁の数字を受け取って入力する必要があります。今回はSMSがあるサービスなので問題なかったのですが、データオンリーのSIMでSMSが使えないと困ります。

もう1つは年齢認証です。LINEは年齢認証にドコモやauなどのキャリアを使うのです。これをクリアできないと、IDを検索して友達になることができません。すぐ近くにいる場合はQRコードなどで友達になれますが、遠隔地の人と友達になるのはちょっと面倒です。既存のアカウントを含めたグループを一回作ってから友達になる、などの手順が必要になります。

なお、LINEの年齢認証は、一回クリアすれば機種を変えても大丈夫なので、どこかで余っている携帯電話回線があれば、それを使って最初にアカウントを取得して、そこから格安スマホに変えるといった方法もあります。

このようにLINEはいろいろと面倒ではありますが、とりあえず使えないわけではないので、格安スマホを使えない理由とまではならないでしょう。

長くなりましたので、楽天モバイルがどれだけ使えるかは次の記事に回します。

なお、今回のZenFone5および楽天モバイルのSIMカードは楽天モバイルのモニターとして無料で利用しております。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その2――格安スマホの設定は案外簡単だった

楽天モバイルのSIMカードでZenFone5を使い始めて10日間ほど経ちました。これまでiPhoneしか使っていなかったのを、原則としてZenFone5を使うようにしてきました。これまでの状況を報告します。

視点は2つ。1つは、格安のAndroid機はiPhoneの代わりとしてどこまで使えるか、という視点。もう1つは楽天モバイルの月間2.1Gバイト(3日間で360Mバイト)という制限はどれだけ使い物になるか、という視点。

まず、前者についてですが、これまで使った範囲ではZenFone5、合格です。この10日間でやったことをざっと挙げると、

・FacebookやTwitterといったSNSの閲覧と書き込み

・GmailやExchangeのメール閲覧と送信

・グーグルマップを使ったカーナビ

・Dモーニングでコミックを読むこと

・ラジオ番組のポッドキャストを聴くこと

・KoboやKindleのアプリで電子書籍を読むこと

・食べログの検索

・クックパッドでレシピ検索

・写真を撮ってSNSにアップ

・YouTubeで動画を閲覧

・ランニングをGPSでトラッキング

・電車の時刻表を検索

・天気予報を閲覧

・日経電子版やSmartNewsなどニュースを閲覧

など。ゲーム系はあまりやりませんが、それ以外は割と普通なのではないかと思います。

ほとんどのもので、iPhoneで使っているアプリがAndroidでもあったので、20個ほどアプリをダウンロードしたら、概ねiPhoneで普段やっていることができるようになりました。

ちょっと手こずったのが通知関係で、iPhoneのように設定のところに集約されていないので、アプリごとに設定する必要がありました。最初はミュートにする方法がわからず、音が出る通知を全部削除してしまうなど、試行錯誤も数多くありました。今でもまだ最適な設定を探っているところです。

ただ、今のところすべてを乗り換えるところまでには至っていません。1つはこれまでのiPhoneのアプリ資産。7年も使っていると有料アプリも数多くあり、1000円を超えるアプリもいくつか入っています。辞書が代表的。これらをむざむざ捨ててしまうのはもったいないし、Androidで高価なアプリを買うのも、二重投資のようで気が進まないので、今のところZenFone5には辞書アプリは入れていません。

格安スマホに変えるときに限りませんが、これまでキャリア(通信事業者)のメールアドレスを使っている人は、使えなくなるので要注意です。キャリアのメールアドレスとは、ドコモだったらdocomo.ne.jp、auだったらezweb.ne.jpで終わるようなアドレスです。

格安SIMのサービスではメールアドレスはついてこないので、自分でgmailなどのアドレスを用意しておく必要があります。

もっとも、この問題はMNPでキャリアを変えるときにも発生するので、既にキャリアのメールアドレスは使っていないという人も結構いるでしょう。僕の場合もキャリアのアドレスは、普段使っていないので、そこは乗り換えの障壁にはなりません。こういう事態に備えて、ひごろから、キャリアのアドレスは使わず、gmailなどを使うようにすることをお薦めします。

ただ、サービスの中にはキャリアのアドレスがないと困るようなものもあるかもしれません。そういったサービスを使っている場合は格安スマホへの乗り換えはやめたほうがいいでしょう。

もう1つ面倒なのがLINEです。Facebookなど、多くのWebサービスはiPhoneでもAndroidでもIDとパスワードを入力すれば、並行して利用できますが、LINEは2台以上で同じアカウントを使えないのです。

完全に乗り換えてiPhoneでは元のアカウントを使わないというのであれば、いいのですが(その場合もメールアドレスを登録しておく必要はあります)、並行して使いたい場合は困ります。

僕の場合もiPhoneで今のアカウントが使えなくなるのも嫌なので、仕方なくAndroid用に新しいアカウントを取得しました。ただ、ここにも問題があります。

1つはSMSの受信です。LINEでアカウントを取るときはSMSで4桁の数字を受け取って入力する必要があります。今回はSMSがあるサービスなので問題なかったのですが、データオンリーのSIMでSMSが使えないと困ります。

もう1つは年齢認証です。LINEは年齢認証にドコモやauなどのキャリアを使うのです。これをクリアできないと、IDを検索して友達になることができません。すぐ近くにいる場合はQRコードなどで友達になれますが、遠隔地の人と友達になるのはちょっと面倒です。既存のアカウントを含めたグループを一回作ってから友達になる、などの手順が必要になります。

なお、LINEの年齢認証は、一回クリアすれば機種を変えても大丈夫なので、どこかで余っている携帯電話回線があれば、それを使って最初にアカウントを取得して、そこから格安スマホに変えるといった方法もあります。

このようにLINEはいろいろと面倒ではありますが、とりあえず使えないわけではないので、格安スマホを使えない理由とまではならないでしょう。

長くなりましたので、楽天モバイルがどれだけ使えるかは次の記事に回します。

なお、今回のZenFone5および楽天モバイルのSIMカードは楽天モバイルのモニターとして無料で利用しております。

楽天モバイルで格安スマホ/格安SIM初体験記その1では、格安SIMと楽天モバイルのサービスについて紹介しました。なお、このイベントの参加者は、楽天モバイルのSIMを1年間無料で貸与される上、ASUSのスマホZenFone 5もいただけます。特別の太っ腹でした。

私自身はiPhone 3Gから、かれこれ6年ほどのiPhoneユーザー。Androidは使ったことがありません。格安SIMは本来、どの機種でも利用できるはずですが、iPhoneの場合、アップルが販売するものだけがSIMフリーになのですが、現在はアップルは販売を中止しています。私のはauなので格安SIMは利用できません。

なので、もし私が格安SIM、格安スマホに乗り換えるとしたら、iPhoneではなくAndroid機にせざるを得ないのです。今回は、その予行演習として、ZenFone 5と付き合っていくつもりです。

なお、ZenFone 5は楽天モバイルがSIMカードとセット販売している4機種のうちの1つ。価格は8GBモデルで2万6400円で、一番安い機種となっています。

ほかには富士通のARROWS M01、シャープのAQUOS SH-M01、ファーウェイのAscend Mate7がセット機種として用意されています。これらをセットで買う場合、SIMカードを入れるだけで利用できるため、手間がほとんどかかりません。

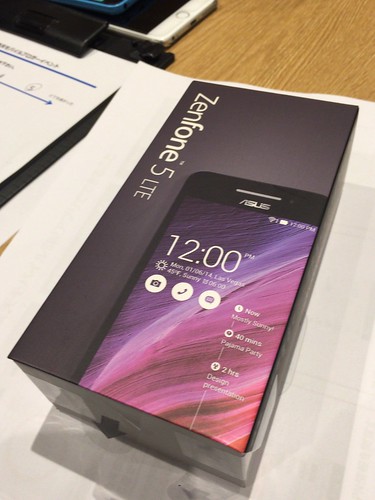

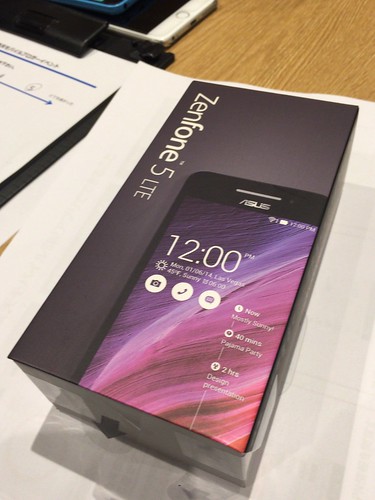

さて、これがZenFone 5の箱です。安っぽさはありません。箱を開けるのがちょっと分かりにくい(引っ張るだけなのですが)。

本体を取り出したら、背面のプラスチックの蓋を開けます。すると中央にSIMカードを入れるところがあります。

SIMカードと並べてみました。SIMカードはクレジットカード大のカードにくっついており、切り離して装着します。

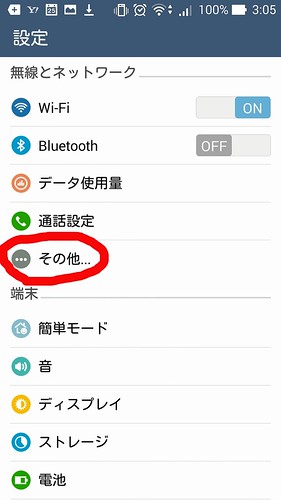

裏蓋をしめ、電源を入れたら「APN設定」をしていきます。設定方法を示します(画面の状態は初期状態とは異なります)。

まず、下の中央をタップしてアプリ一覧を表示します。

設定アプリを開きます。

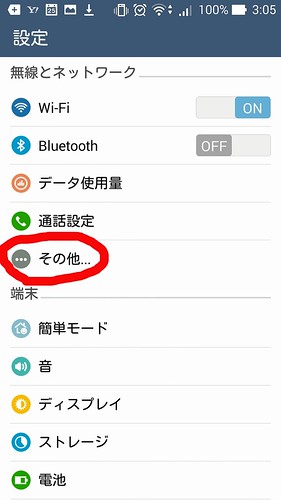

その他を選びます。

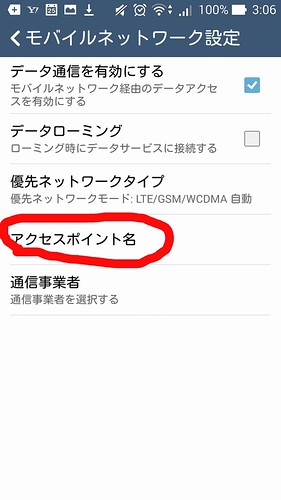

モバイルネットワークを選びます。

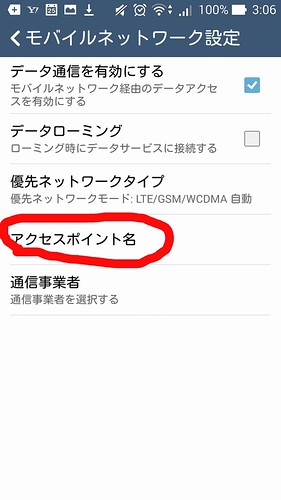

アクセスポイントを設定します。

「楽天ブロードバンド通話SIM」を選びます。

これで設定は完了です。スマートフォンとして使えるようになります。

やっているときはナンノコッチャという感じもありましたが、作業自体は簡単なのでSIMカードを入れて設定するまで10分もあればできるでしょう。

この後は、iPhoneの代わりにどこまで使えるかを書いていく予定です。

私自身はiPhone 3Gから、かれこれ6年ほどのiPhoneユーザー。Androidは使ったことがありません。格安SIMは本来、どの機種でも利用できるはずですが、iPhoneの場合、アップルが販売するものだけがSIMフリーになのですが、現在はアップルは販売を中止しています。私のはauなので格安SIMは利用できません。

なので、もし私が格安SIM、格安スマホに乗り換えるとしたら、iPhoneではなくAndroid機にせざるを得ないのです。今回は、その予行演習として、ZenFone 5と付き合っていくつもりです。

なお、ZenFone 5は楽天モバイルがSIMカードとセット販売している4機種のうちの1つ。価格は8GBモデルで2万6400円で、一番安い機種となっています。

ほかには富士通のARROWS M01、シャープのAQUOS SH-M01、ファーウェイのAscend Mate7がセット機種として用意されています。これらをセットで買う場合、SIMカードを入れるだけで利用できるため、手間がほとんどかかりません。

さて、これがZenFone 5の箱です。安っぽさはありません。箱を開けるのがちょっと分かりにくい(引っ張るだけなのですが)。

本体を取り出したら、背面のプラスチックの蓋を開けます。すると中央にSIMカードを入れるところがあります。

SIMカードと並べてみました。SIMカードはクレジットカード大のカードにくっついており、切り離して装着します。

裏蓋をしめ、電源を入れたら「APN設定」をしていきます。設定方法を示します(画面の状態は初期状態とは異なります)。

まず、下の中央をタップしてアプリ一覧を表示します。

設定アプリを開きます。

その他を選びます。

モバイルネットワークを選びます。

アクセスポイントを設定します。

「楽天ブロードバンド通話SIM」を選びます。

これで設定は完了です。スマートフォンとして使えるようになります。

やっているときはナンノコッチャという感じもありましたが、作業自体は簡単なのでSIMカードを入れて設定するまで10分もあればできるでしょう。

この後は、iPhoneの代わりにどこまで使えるかを書いていく予定です。

1週間前になりますが、楽天モバイルのイベントに参加しました。楽天モバイルは、最近急速に増えている「格安スマホ」や「格安SIM」のサービスの1つです。

運営しているのは格安市外電話サービスの老舗だったフュージョン・コミュニケーションズ。同社は2007年に楽天グループ傘下に入っており、楽天モバイルのほか、スマートフォンから格安に電話をかける楽天でんわ、スマートフォンで「050」番号の電話を利用する「SMARTalk」(スマートーク)といったサービスを提供しています。

さて、格安スマホや格安SIMがどういうものなのか、最初に説明しておきましょう。

携帯電話の事業者というと、日本ではNTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクの3社があります。これ以外の会社が携帯電話の事業者になりたいと思っても、まず無理です。全国に基地局を作るのに巨額が必要ですし、通信に使う周波数も空いていません。

そこで、既存の事業者の基地局などを利用して携帯電話サービスを提供できるような仕組みができました。それを使って提供する事業者を「MVNO」といいます。格安スマホ、格安SIMはいずれも、こういったMVNOによるサービスです。実際にはドコモ、ソフトバンク、auどれかの基地局などを使ってサービスを提供しています。楽天モバイルの場合はNTTドコモを使っています。したがって、NTTドコモの電波が入るところであれば、楽天モバイルも利用できることになります。

なお、SIMというのは通信事業者との接続に必要な情報を記録したもので、携帯電話機やスマートフォンには「SIMカード」という小さなカードが入っています。MVNOが提供する安いSIMカードを「格安SIM」、格安SIMを入れるスマートフォンを「格安スマホ」と呼んでいます。

格安SIMがあれば、今持っている携帯電話機やスマートフォンのSIMと交換して使えるんじゃないの? という当然の疑問が湧くわけですが、今のところ、携帯電話機やスマートフォンの大部分は、その特定の事業者のSIMしか認識しないようになっています。これを「SIMロック」といって、どこのSIMでも使える電話機は「SIMフリー」といいます(最近のドコモの端末はSIMフリーが増えているとのことです)。

本来、MVNOを使うには格安SIMだけで済むはずが、このような事情からSIMフリーのスマートフォンと一緒に販売されることが多くなっています。それを「格安スマホ」と呼んでいるわけです。

さて、格安SIMを選ぶには、いろいろポイントがあります。例えば楽天モバイルの料金表を見てみましょう。

SIMには、通話SIMとデータSIMの大きく2つがあり、料金はかなり違います。またデータSIMにはSMSありとなしとがあります。

通話SIMというのは、普通の携帯電話の通話機能があるものです。090などで始まる電話番号が使えるため、MNPを使って現在使っている電話番号を変更せずにMVNOに変更できます。

データSIMは通話機能がありません。ただ、今は携帯電話自身の通話機能を使わなくてもSkypeなどを使って通話が可能です。前述の「SMARTalk」を使えば電話番号も割り当てられます。データSIMを使うことも十分考えられるでしょう。

データSIMのSMSありとなしではありの方が少し高くなりますが、よほどの事情がない限りSMSありを選ぶべきです。携帯電話のSMS機能は、ユーザーの認証手段として多くのサービスが利用しているからです。例えばLINEの登録時にSMSを使って携帯電話に4桁の数字を送ります。それを入力することで、その番号が実際にそのユーザーの番号であることを確認するわけです。グーグルなどがセキュリティ強化のために採用している「2段階認証」も同じようにSMSを使います。

1か月の通信料によって、複数の料金プランを用意しているのが普通です。楽天モバイルの場合、2.1Gバイト、4Gバイト、7Gバイトとなっていましたが、2015年4月からは料金を変えずに3.1Gバイト、5Gバイト、10Gバイトまで使えるようになりました。

実はこの新料金、イベントの当日に間に合わせるようにがんばって調整をして発表したものだそうです。その後、他のいくつかのMVNOも追随しましたが、イベント時点では楽天モバイルが一歩リードした形になっていました。

なお、2.1Gバイトなどのデータ量ですが、LTEを使った高速通信のデータ量を意味しています。このリミットを超えても200kビット/秒という速度では、通信可能です。

また、1か月のリミットのほかに、3日間のリミットもあります。例えば2.1Gバイトのプランでは3日間の高速通信量が360Mバイトを超えると、次の日1日は200kビット/秒でしか利用できません。ちなみに4月からはこれも500Mバイトに増量しています。

ここまでは、あるサービスの中でのプランの違いについて書いてきましたが、ではどのサービスを選ぶのがいいのでしょう。

イベントでプレゼンした携帯総合研究所のxeno氏によると、細かい料金の違いはあまり気にしない方がいいとのことでした。それよりも通信の品質や、サービスを常に改善しているかといったことを見たほうがいいとのことです。

通信の品質については、昼休みの時間が一番如実に差が出るとのこと。基地局は同じドコモであっても、その背後のネットワークの性能差があるわけです。そしてxenoさん自身の測定データによると、楽天モバイルはかなり優秀です。快適に使えるかどうかの境という10Mビット/秒(上の図で中央の線)を混雑時でもほぼ達成しています。

実際の製品や1週間使った感想については今後の記事で掲載予定です。

運営しているのは格安市外電話サービスの老舗だったフュージョン・コミュニケーションズ。同社は2007年に楽天グループ傘下に入っており、楽天モバイルのほか、スマートフォンから格安に電話をかける楽天でんわ、スマートフォンで「050」番号の電話を利用する「SMARTalk」(スマートーク)といったサービスを提供しています。

さて、格安スマホや格安SIMがどういうものなのか、最初に説明しておきましょう。

携帯電話の事業者というと、日本ではNTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンクの3社があります。これ以外の会社が携帯電話の事業者になりたいと思っても、まず無理です。全国に基地局を作るのに巨額が必要ですし、通信に使う周波数も空いていません。

そこで、既存の事業者の基地局などを利用して携帯電話サービスを提供できるような仕組みができました。それを使って提供する事業者を「MVNO」といいます。格安スマホ、格安SIMはいずれも、こういったMVNOによるサービスです。実際にはドコモ、ソフトバンク、auどれかの基地局などを使ってサービスを提供しています。楽天モバイルの場合はNTTドコモを使っています。したがって、NTTドコモの電波が入るところであれば、楽天モバイルも利用できることになります。

なお、SIMというのは通信事業者との接続に必要な情報を記録したもので、携帯電話機やスマートフォンには「SIMカード」という小さなカードが入っています。MVNOが提供する安いSIMカードを「格安SIM」、格安SIMを入れるスマートフォンを「格安スマホ」と呼んでいます。

格安SIMがあれば、今持っている携帯電話機やスマートフォンのSIMと交換して使えるんじゃないの? という当然の疑問が湧くわけですが、今のところ、携帯電話機やスマートフォンの大部分は、その特定の事業者のSIMしか認識しないようになっています。これを「SIMロック」といって、どこのSIMでも使える電話機は「SIMフリー」といいます(最近のドコモの端末はSIMフリーが増えているとのことです)。

本来、MVNOを使うには格安SIMだけで済むはずが、このような事情からSIMフリーのスマートフォンと一緒に販売されることが多くなっています。それを「格安スマホ」と呼んでいるわけです。

さて、格安SIMを選ぶには、いろいろポイントがあります。例えば楽天モバイルの料金表を見てみましょう。

SIMには、通話SIMとデータSIMの大きく2つがあり、料金はかなり違います。またデータSIMにはSMSありとなしとがあります。

通話SIMというのは、普通の携帯電話の通話機能があるものです。090などで始まる電話番号が使えるため、MNPを使って現在使っている電話番号を変更せずにMVNOに変更できます。

データSIMは通話機能がありません。ただ、今は携帯電話自身の通話機能を使わなくてもSkypeなどを使って通話が可能です。前述の「SMARTalk」を使えば電話番号も割り当てられます。データSIMを使うことも十分考えられるでしょう。

データSIMのSMSありとなしではありの方が少し高くなりますが、よほどの事情がない限りSMSありを選ぶべきです。携帯電話のSMS機能は、ユーザーの認証手段として多くのサービスが利用しているからです。例えばLINEの登録時にSMSを使って携帯電話に4桁の数字を送ります。それを入力することで、その番号が実際にそのユーザーの番号であることを確認するわけです。グーグルなどがセキュリティ強化のために採用している「2段階認証」も同じようにSMSを使います。

1か月の通信料によって、複数の料金プランを用意しているのが普通です。楽天モバイルの場合、2.1Gバイト、4Gバイト、7Gバイトとなっていましたが、2015年4月からは料金を変えずに3.1Gバイト、5Gバイト、10Gバイトまで使えるようになりました。

実はこの新料金、イベントの当日に間に合わせるようにがんばって調整をして発表したものだそうです。その後、他のいくつかのMVNOも追随しましたが、イベント時点では楽天モバイルが一歩リードした形になっていました。

なお、2.1Gバイトなどのデータ量ですが、LTEを使った高速通信のデータ量を意味しています。このリミットを超えても200kビット/秒という速度では、通信可能です。

また、1か月のリミットのほかに、3日間のリミットもあります。例えば2.1Gバイトのプランでは3日間の高速通信量が360Mバイトを超えると、次の日1日は200kビット/秒でしか利用できません。ちなみに4月からはこれも500Mバイトに増量しています。

ここまでは、あるサービスの中でのプランの違いについて書いてきましたが、ではどのサービスを選ぶのがいいのでしょう。

イベントでプレゼンした携帯総合研究所のxeno氏によると、細かい料金の違いはあまり気にしない方がいいとのことでした。それよりも通信の品質や、サービスを常に改善しているかといったことを見たほうがいいとのことです。

通信の品質については、昼休みの時間が一番如実に差が出るとのこと。基地局は同じドコモであっても、その背後のネットワークの性能差があるわけです。そしてxenoさん自身の測定データによると、楽天モバイルはかなり優秀です。快適に使えるかどうかの境という10Mビット/秒(上の図で中央の線)を混雑時でもほぼ達成しています。

実際の製品や1週間使った感想については今後の記事で掲載予定です。