キリノカヴィンヤード訪問記

WSETのディプロマを日本で4番目に取得し、ワインスクール講師やワインコンテストの審査員などで知られる沼田実さんが長野県辰野町でピノ・ノワールなどの栽培に取り組むキリノカヴィンヤードに訪問してきました。といっても行ったのは3か月半も前なのですが、なかなか記事に手が付けられなくて遅くなってしまいました。

沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。

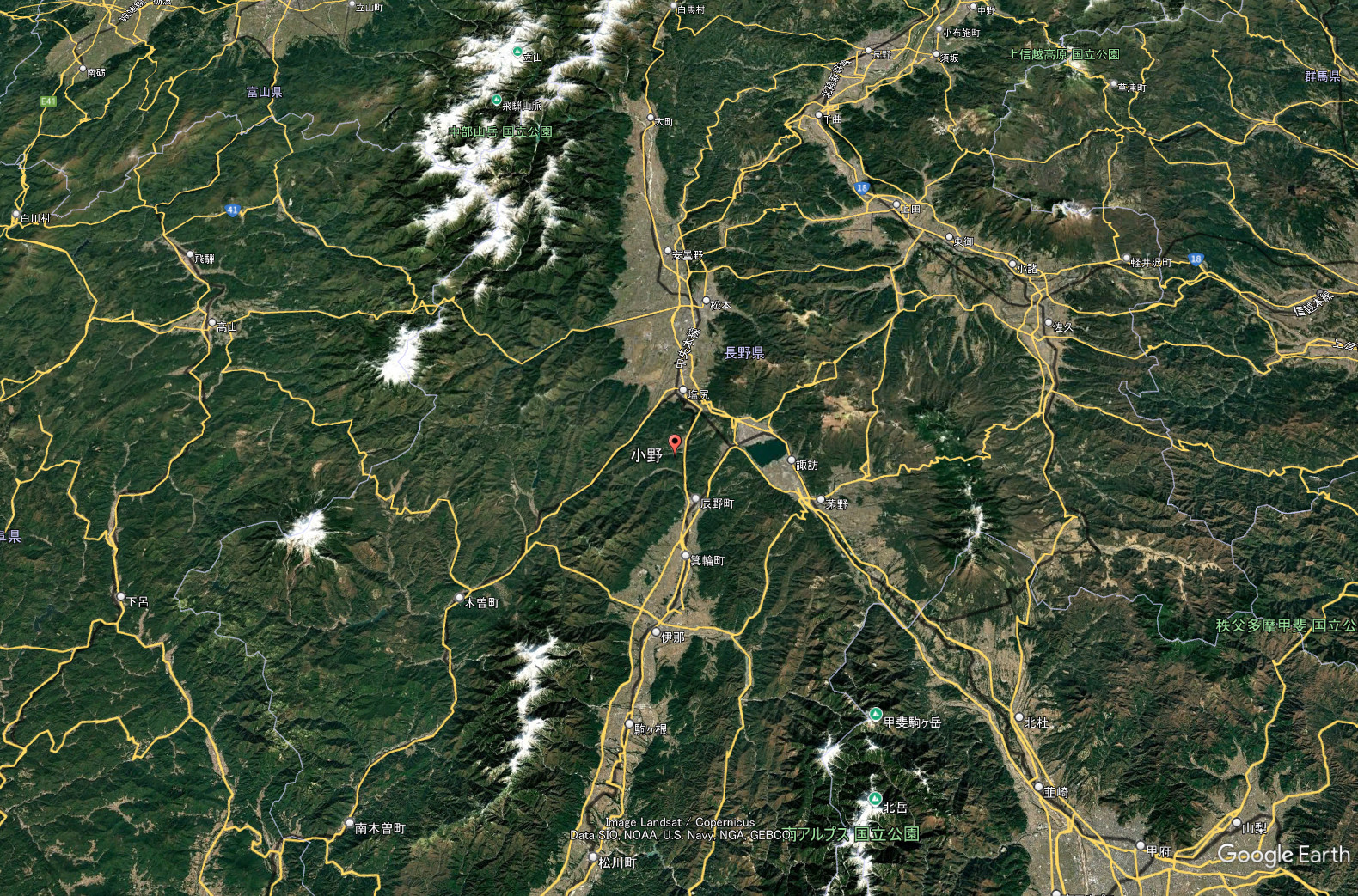

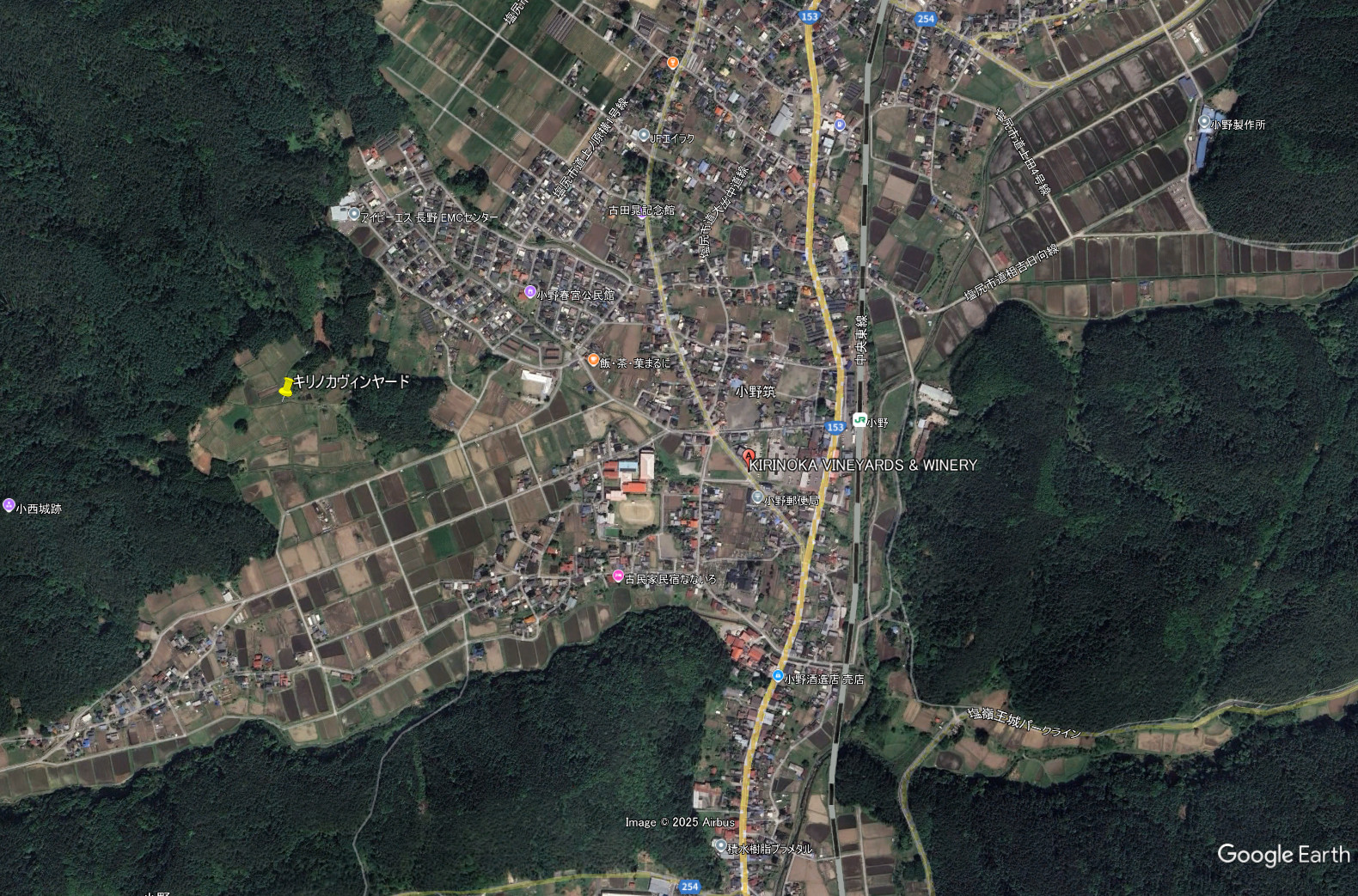

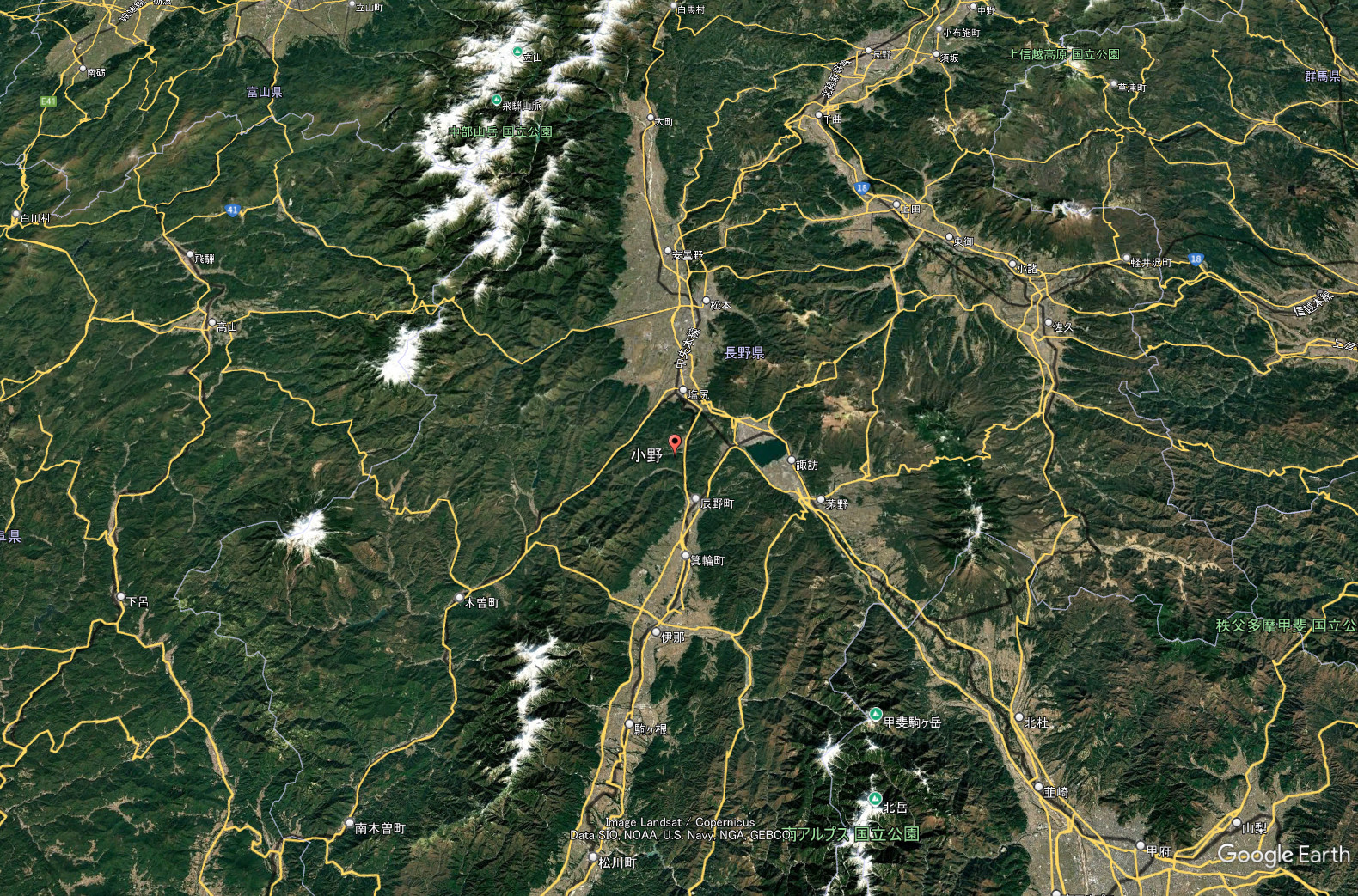

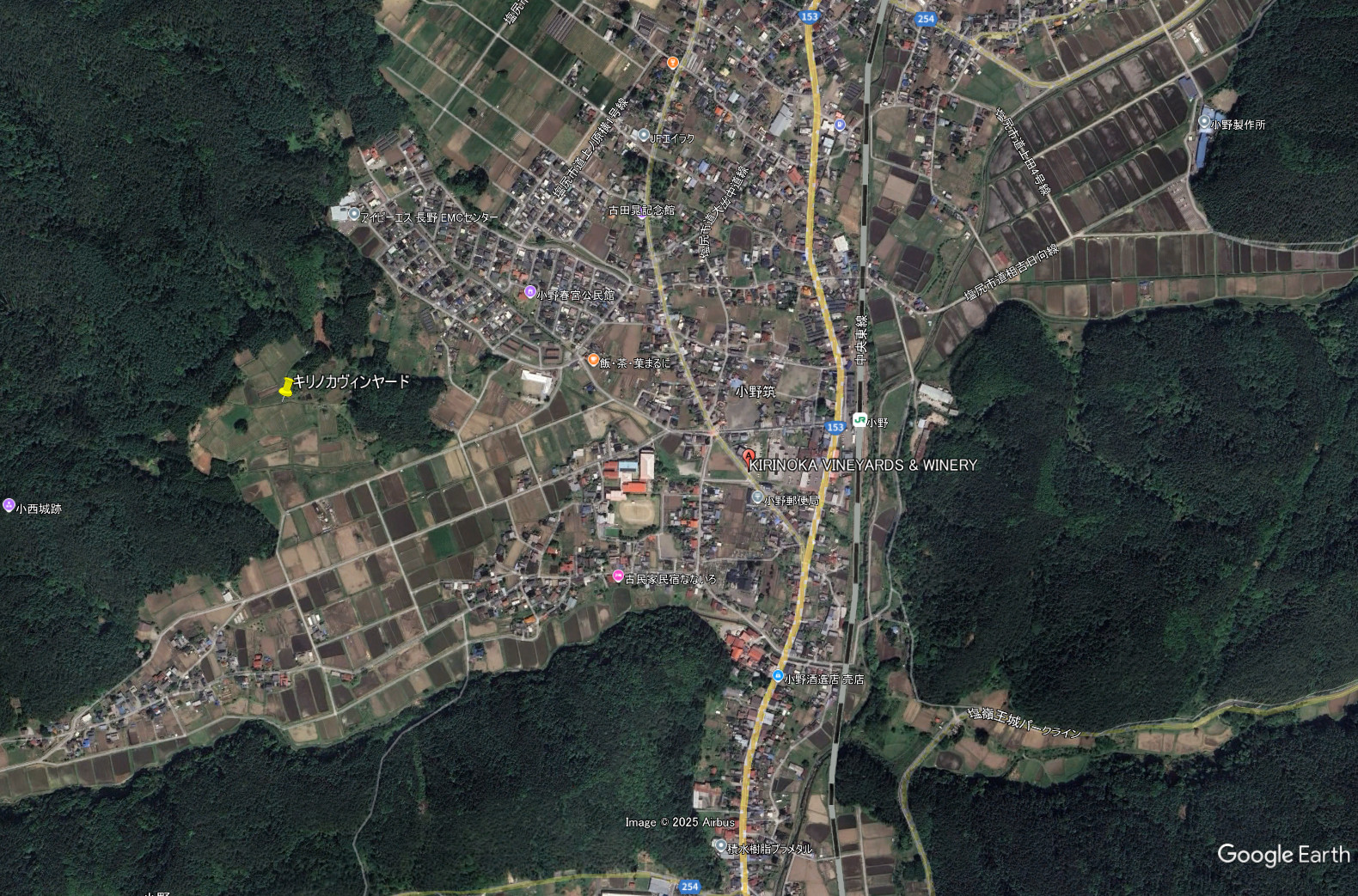

長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。

土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。

キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。

また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。

ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。

ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。

沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。

Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。

Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。

Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。

Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。

わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。

ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。

ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。

2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。

キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。

零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。

また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。

沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。

長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。

土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。

キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。

また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。

ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。

ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。

沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。

Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。

Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。

Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。

Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。

わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。

ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。

ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。

2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。

キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。

零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。

また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。