モンダヴィ家100年のレガシー、コンティニュアム4ヴィンテージと娘のSBを試飲

故ロバート・モンダヴィの次男で、ナパのプリチャード・ヒルでコンティニュアム(Continuum)を営むティム・モンダヴィが来日し、セミナーに参加してきました。2021年にはモンダヴィ家として100年目のヴィンテージとナパの歴史と共に歩んできたことを感じさせるセミナーでした。

最初にモンダヴィ家の歴史と現在のワイナリーを整理しておきます。ロバート・モンダヴィは家族でチャールズ・クリュッグ(Charles Krug)を営んでいましたが、そこを離れ(実際には追い出され)、1966年にロバート・モンダヴィ・ワイナリーを設立しました。ロバート・モンダヴィはナパを代表するワイナリーとして順調に成長し、ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルトとオーパス・ワンを始め、その後イタリアではフレスコバルディ家とテヌータ・ルーチェ、チリではエラスリス家とセーニャを始めました。イタリアではオルネライアも買収しました。

1993年には株式上場も果たしましたが、2000年代に入って業績不振や投資の失敗、またエンロンというエネルギー企業の会計スキャンダルから株主の要求が厳しくなったことなどにより、2004年にコンステレーション・ブランズに売却され、ロバート・モンダヴィの一家もワイナリーから離れることになりました。なお、コンステレーションは今年、ウッドブリッジやロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションといった安価なブランドをザ・ワイン・グループに売却しています。上場については、最終的には売却の原因の一つになってしまったわけですが、上場当時は資金を得たことで畑の植え替えや上記のジョイント・ベンチャーなどができ、良かったとティムは語っています。

ワイナリー売却後、従来から不仲が伝えられていたティムとマイケルの兄弟は袂を分かち、ロバートはティム側に付きます。マイケルはマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートを設立し、M by Michael Mondaviやスペルバウンドなど、幅広いブランドを展開しています。また、X JapanのYoshikiとのコラボによるY by Yoshikiのワインメーカーはマイケルの息子のロブ・モンダヴィJrが務めています。

また、ロバートが去った後のチャールズ・クリュッグは弟の故ピーターを中心に家族経営を続けており、現在はピーターの孫娘が中心になっています。チャールズ・クリュッグ以外にフォース・リーフやAloftなどのワイナリーも手掛け、幅広く活躍しています。

そして、今回の主役のティムですが、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー売却は「心痛む出来事だった」というものの、翌2005年にロバートと共にコンティニュアムを立ち上げました。売却時の約束で当初数年間はモンダヴィの銘醸畑ト・カロンのブドウを使っていましたが、売却による資金もあったため新たな畑を探すことになりました。モンダヴィの畑はナパの西側マヤカマス山脈の麓の沖積扇状地にありましたが、新たな畑は東側にあるヴァカ山脈の火山性の土壌の斜面がいいと考えて探しました。そこで見つけたのがプリチャード・ヒルにあったクラウド・ヴューというワイナリーの畑でした。ロバートも畑を見に行きそこに決めました。ティムは「斜面の向きが南西など様々な方向にあり、ミネラルが豊富。当初考えていた以上に素晴らしい畑で、見つけられたのは幸運だったと思う」と語っています。

西のマヤカマスは元々海底だった海洋性の土壌が中心となりますが、ヴァカ山脈は鉄分が多く、見るからに赤い土地で、表土も1.5mほどと非常に浅いのが特徴です。マヤカマスではレッドウッドなど大きな樹が生えますが、ヴァカ山脈側は月桂樹やセージなどが多く、樹もあまり成長しません。ナパの中には様々な土壌がありますが、ヴァカ山脈側を選んだのはこういった痩せた土壌のためです。

また、コンティニュアムの畑は標高350~450mほどのところにあります。霧がかかるエリアよりも少し高いところにあるので夜でもあまり冷え込まないという特徴があります。また、日中は標高のために気温が低くなります。夏場では7℃ほども違うとのこと。昼と夜の寒暖差が比較的小さく、また日照が常にあるので、しっかり光合成ができる環境にあります。

2013年にはワイナリーも作り、栽培から醸造まですべてを賄う「エステート」になりました。これが現在のコンティニュアムです。また、ティムの二人の息子のカルロとダンテは、ナパから出てソノマ・コーストの冷涼地区でシャルドネとピノ・ノワールを作るレイン(Raen)を立ち上げ、今ではトップクラスの品質を誇っています。カルロが栽培、ダンテが醸造の担当です。カルロは無人操作できる電動トラクターとして人気のモナーク・トラクターの開発も手掛けています。そして、娘のキアラは2021年にソーヴィニヨン・ブランを作るセンティアム(Sentium)を始めています。キアラはコンティニュアムのラベルの絵も描いています。この絵はティムがト・カロン・ヴィンヤードに植えたカベルネ・フランの樹をかたどったものだとのこと。

今回はセンティアムの最新ヴィンテージとコンティニュアムの4ヴィンテージを試飲しました。

ロバート・モンダヴィが1966年にワイナリーを始めた後、最初に大きなヒットになったのがソーヴィニヨン・ブランでした。それまでソーヴィニヨン・ブランはとても軽い味わいか、甘口に仕上げられるようなものしかなかったのですが、樽熟成もして本格的なワインとして仕上げたものに「フュメ・ブラン」と名前を付けたのがそれ。特に前述のト・カロンの畑には1945年に植樹されたiブロックという古い区画があり、高品質なソーヴィニヨン・ブランを生み出しています。実はティムがモンダヴィで栽培の責任者になったころ、畑のマネージャーがこのブロックを収量が少ないということで引き抜こうと考えていたそうです。ティムは古い樹が高品質なブドウを作ると信じてそれを止めて今にいたります。センティアムはこのiブロックのフュメ・ブランにインスピレーションを受けています。使っている畑も1940年代と60年代に植樹されたという古い樹が植わっています。

センティアムのラベルはキアラ自身が花を線画で描いたシンプルなもの。「野の花のように複雑で荘厳な自然とより調和して生きること」という、長女のカリッサ・モンダヴィによる詩も書かれています。畑はメンドシーノのレッドウッド・ヴァレーにあり、土壌に水晶が含まれており、ワインにミネラル感を与えています。

このミネラル感を生かすためにブドウは早めに収穫します。夜間に収穫してすぐに優しくプレス。一晩寝かした後、上澄みだけを発酵槽に入れます。発酵はニュートラルバレルとコンクリートタンク、ステンレスの樽を1/3ずつ使っています。小さな発酵容器を使って澱と一緒に熟成することでクリーミーな舌触りを得ています。ロワールのディディエ・ダグノーに似ているという評価をもらったそうです。

センティアム 2023はハーブや青い草のニュアンスもありながら、豊かな柑橘の風味、黄色い花やネクタリンんども感じられるエレガントでリッチな味わい。多層的な複雑さが感じられるのは古木のためでしょうか。高品質なソーヴィニヨン・ブランです。ティムは「最近のiブロックを超えていると思う」とのこと。

この後は、コンティニュアムの4ヴィンテージ垂直試飲です。2020年は山火事の影響で造られなかったため、2018、2019、2021、2022年となっています。

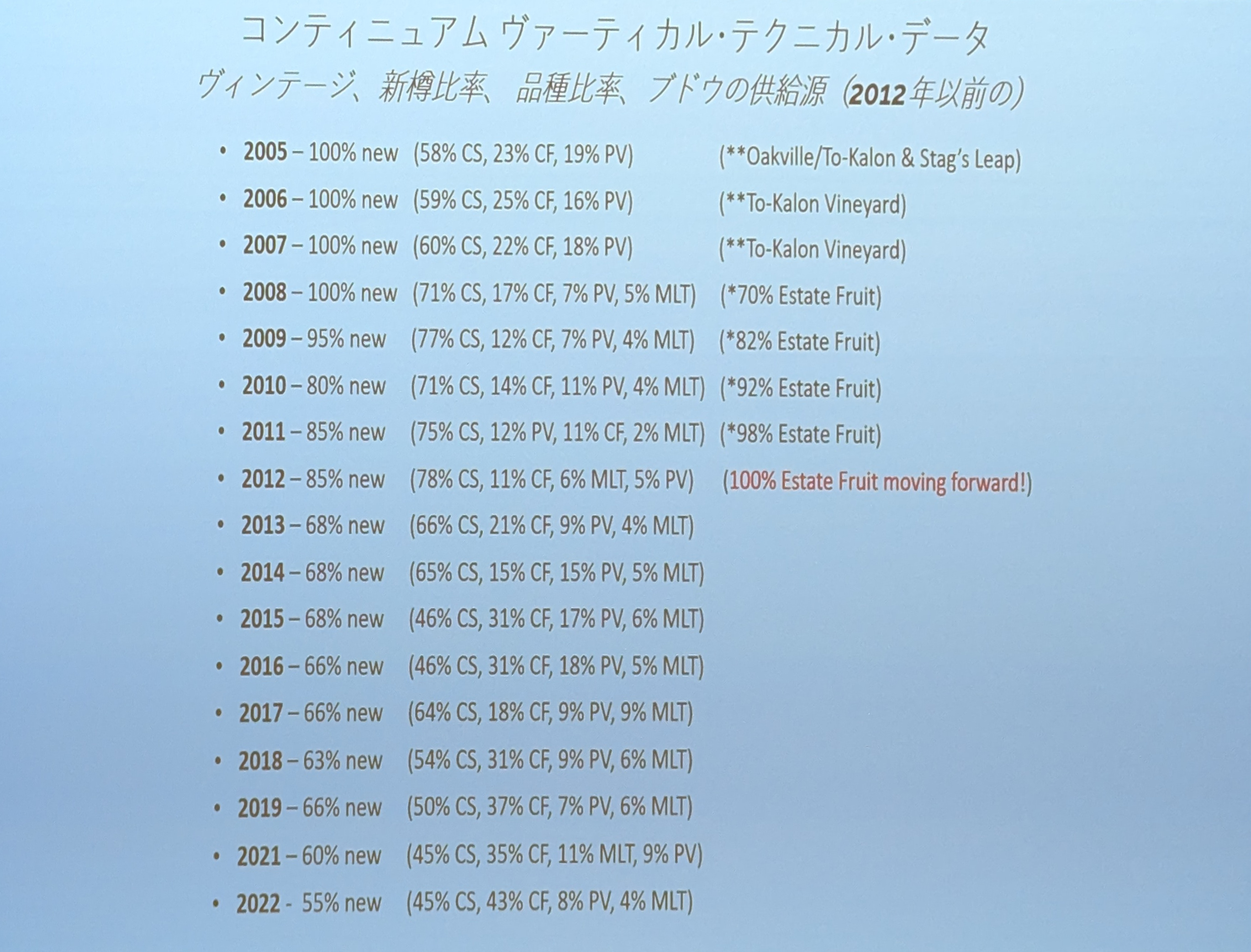

ヴィンテージごとのテクニカル・データを見ると、新樽率は当初の100%から55%にまで下がっています。また、カベルネ・ソーヴィニヨンの比率が、エステートのブドウを使い始めたころが70%程度だったのが現在は40%台まで下がっています。一方でカベルネ・フランの比率はだんだん上がっており、2022年にはカベルネ・ソーヴィニョンと2%しか違わない43%にまでなっています。品種ごとの比率が今後どうなっていくか聞いてみたところ、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランが45%ずつというのが、ターゲットになってくるのかもしれないとのことでした。

発酵には大樽とコンクリート・タンクを使っています。モンダヴィが中で初めて導入し、広く使われているステンレススチールのタンクは、タンニンの管理にあまり向かないのではないかとティム。コンクリート・タンクは味わいがまろやかになるとのことで、カベルネ・ソーヴィニョンや種が多くタニックになりがちなプティ・ヴェルドで使っています。コンクリートとオークの大樽の組み合わせが、ティムが作りたいワインには一番合っているのではないかと考えているそうです。

カベルネ・ソーヴィニョンはやはりファウンデーションなのでベースになる品種。カベルネ・フランは香り高く、タンニンしなやか、スイートネスを与えてくれます。プティ・ヴェルドは種が多く、コンクリートタンクで醸造することでまろやかになるとのこと。プティ・ヴェルドはスキンコンタクトを15~18日と短めにしています。コンティニュアムの畑の中で一番古いカベルネ・ソーヴィニョンは1991年に植えられたクローン7のブロックですが、これについてはスキンコンタクトを35~40日と長くしています。熟成時には樽に澱をなるべく多く入れます。テクスチャーをクリーミーにすると同時に色を鮮やかにします。ワインの酸化を防ぐという働きもあるそうです。

新樽率が下がってきていると書きましたが、これはこの畑の果実の特徴をよりストレートに表現したいといった目的があるそうです。また、熟成についてはブルゴーニュ的と考えているとのこと。コンティニュアムの畑は乾燥していてうどん粉が広がる恐れが非常に少ないため、フランスでよく使われている硫酸銅を含んだボルドー液を使う必要がほとんどありません。結果として澱引きもほとんどしなくていいとのこと。

4ヴィンテージの試飲メモです。

2018年

黒から赤の密度の濃い果実味に、スミレやモカ、ハーブやミネラルの風味。酸はやや高く、エレガント。タンニンはなめらかでシルキーなテクスチャー。素晴らしいワイン。ほぼ完ぺきといっていいでしょう。

2019年

この年はモンダヴィ家がワインを造り始めて100回目のヴィンテージだとのこと。赤果実が中心で、2018年よりも酸高くタニック。ポテンシャルはありますが飲み頃に入るまで、まだ数年かかりそうです。

2021年

2019年よりもさらに酸高くタンニンも強固です、赤果実はあまりなく、より熟した風味。かなり長熟型と思われます。

2022年

青黒果実。華やかでしなやか、果実味豊かでタンニンは比較的低く、今でも美味しく飲めます。

2022年は9月上旬に激しい熱波が来たため、それよりも収穫が遅いカベルネ・ソーヴィニヨンなどにとっては難しい年と言われています。多くの生産者が熱波をどうやりすごすのか、収穫してしまうかなど難しい選択を迫られました。その中でコンティニュアムの2022年はクオリティとしては非常に高いものがあり、2019や21とはスタイルが違いますが、非常に上手にまとめているのが印象的でした。ティム自身は2022年が一番好きと言っていたのも、そのあたりの理由があるのかもしれません。また、熱波について質問したところ、高台にあるということで、ヴァレーフロアの畑に比べると、その影響はだいぶ少なかったとのことでした。おそらく、栽培、醸造、どちらもいろいろな手を尽くした結果なのだろうと思うと、この2022年は、感銘を受けるワインと言っていいのではないかと感じました。