ナパのワイナリー「ザ・ヴァイス(The Vice)」の創設者でありワインメーカーであるマレック・アムラーニさんが来日し、ランチをご一緒させていただきました(余談ですが、彼のラストネームがアムラーニなのかアルマーニなのかアマローニなのかいつも忘れてしまいます。今回「アムラー」+「ニ」と覚えました)。ヴァイスの設立は2016年。まだ10年も経っていませんが、ナパでも大手の生産者の仲間入りをし、ナパヴァレー・ヴィントナーズのボードメンバーにも入っています。

マレックさんはモロッコの生まれ。父親がパイロットで幼少期から様々な国を旅行してきました(今まで行った国の数は65だそうです、ちなみにヴァイスのワインを輸出しているのは11カ国)。

彼の半生は驚くべきことばかりで「Vice Wine Company Founder Goes From Moroccan Street Dealer To Luxury Winemaker」に詳しくまとめられていますが、ここで簡単に記しておきます。

11歳で母親を亡くしてからは大麻の売買などに手を染めたこともありましたが、頭は良く16歳で高校を卒業して医学部に入学しました。しかし医学部は性に合わず、米国に行くことを考え、17歳でビザを取得してニューヨークに。そこから半年はホームレス生活をしていました。年齢を偽ってバーテンダーやウェイターをし、高級レストランのソムリエを経て酒販会社のセールス担当に上り詰めました。30歳になるまでに100万ドル以上の税金を払ったとのことです。

そこからワイン造りを始めることを考え、毎週末にニューヨークからナパに行く生活を続け、ナパで多くの生産者の知己を得ます。2013年からはニューヨークで少しずつワインを造りはじめます。そして2016年に本腰を入れてザ・ヴァイスを設立。ヴァイスとは「悪癖」のことであり、「自分を幸せにしてくれるのは自分の悪癖だ」ということから名付けたそうです。

ヴァイスは多種生産で、現在では60を超えるキュベを作っています。日本に輸入されているのも10種類以上あります。自身では畑を持たず、栽培家とのコネクションでブドウを調達しています。名前を出していませんが、驚くような畑のブドウが使われているワインもあります。

マレックさんとは関税の話などを含めていろいろとざっくばらんにお話ししてきましたが、ここでは飲んだワインを中心にお伝えします。

最初のワインはゲヴュルツトラミネールのオレンジワインです(5720円、税込み希望小売価格、以下同)。ヴァイスのワインは表ラベルは非常にシンプルなデザインのものが多く、裏ラベルに情報が載っていることがしばしばです。ですので、写真は表と裏の両方を載せています。

このオレンジワインは唯一残糖があるワインです。ヴァイスはナパでは唯一といっていいオレンジワインの生産者で(ほかにマサイアソンが少量作っていますが)、中でもこのゲビュルツのオレンジがヴァイスの中でも2番目に人気のあるワインで、特に若い世代に支持されているそうです。ゲヴュルツらしいライチの香りがあり、ほどよい甘みがスターターとしてぴったりです。オレンジワインとしては、フレッシュな味わいで中華前菜にもよく合いました。ちなみにゲヴュルツは、カーネロス産のものを使っていましたが、今はモントレーを中心にカーネロスとメンドシーノのブドウを少量使っているそうです。ラベルはカリフォルニア表記です。といっても実は表ラベルはポピーの絵が描かれているだけで、品種名も何も書いていません。ほとんどのコンシューマーはゲヴェルツトラミネールという品種名を知らないので、あえて情報は裏ラベルにしか入れていないとのことです。

次のワインはナパヴァレーのシャルドネです(7150円)。「エリース」という名前が付けられていますが、これはマレックさんの義理の母親の名前から取りました。彼女はシャルドネ好きでしたが、ここ15年ほど好きなシャルドネが見付からず、このシャルドネを作ったそうです。一番のポイントは100%フレンチオークの新樽で熟成していること。上品な樽の風味が高級感を与えてくれます。安いシャルドネはオークチップなどで香りを付けるので濃厚ですが、実際の新樽の上品さはでてきません。その代わり、樽のコストだけでワイン1本あたり4.5ドルにもなるそうです。マロラクティック発酵は30%に抑えており、フレッシュ感を残しているのもポイントで、バランスよく美味しいシャルドネです。私もシャルドネファンとして納得の1本となりました。

小籠包とエビのマヨネーズ炒め。

次のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンはヴァイスで一番生産量の多いワイン(7480円)。1万6000ケースほどを作っています。樽はアメリカン・オークとフレンチ・オークを半々。ブドウはカーネロス、クームズヴィルといった冷涼地域から、オークヴィル、セントヘレナのヴァレーフロア、そしてスプリング・マウンテン、アトラス・ピークといった山のブドウと6カ所から調達しています。

ワインの名前は「ザ・ハウス」。裏ラベルにはマレックさんの家から見える景色が描かれています。

まさに正統派のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン。バランスもよく、ストラクチャーもあり、高級感も醸し出しています。

アルバリーニョのオレンジです(5720円)。アルバリーニョというと海のイメージがあると思いますが、これは逆でシエラネバダの山麓の畑のブドウを使っています。生産量少なく、ほとんど直販で売っているワインです。どちらかというと軽い味わいのことが多いアルバリーニョが醸しによって、花の香りなどが出てきてアロマティックなワインになってきています。バランスよく美味しい。実はこのワイン、凝った作りで半分はコンクリートエッグ、半分はステンレススチールタンクで醸造しておりステンレススチールの方だけ17日間醸しをしています。

次はオークヴィルのカベルネ・ソーヴィニヨン「99ヴァイセス」です(15950円)。オークヴィルの東側斜面の畑とのこと。オークヴィルは東も西もすごい畑ばかりですが、東といえばダラ・ヴァレやピーター・マイケル、ジョセフ・フェルプスのバッカスなど。弩級の畑が並ぶ地域です。正直に言って、ワインの品質的にも1万円台なら全然安いと思います。オークヴィルらしいリッチさとバランスの良さ、複雑さがあり素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨン。

次のワインは「ファイヴ・ピークス」というカベルネ・ソーヴィニヨン(19800円)。ナパには山のAVAが五つ(マウント・ヴィーダー、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテン、アトラス・ピーク、ハウエル・マウンテン)ありますが、これつの山のブドウをすべて使ったワイン。ナパ広しと言えども、五つの山のAVA全部を使ったワインはおそらくこれだけだろうとのことです。ボトルの横には標高も書いてあって面白い。実はこれも畑は聞けば「おー!」と思うようなところばかり。山らしいタンニンと深みがあります。長期熟成にも耐えられるワイン。

ちなみに、これは書いても大丈夫だと思いますが、スプリング・マウンテンは、先日廃業が発表されたニュートンのブドウを使っています。ヴァイスはニュートンのスプリング・マウンテンとヨントヴィルの畑のブドウを使う権利を得ているそうで、秀逸なブドウソースを手に入れたことになります。

最後はジンファンデル(9350円)。暖かいところで育つイメージが強いジンファンデルですが、これはナパで一番冷涼なカーネロスのジンファンデルを使っています。エレガントで美味しいジンファンデル。

マレックさん、ワインメーカーとして秀逸なワインを造っていますが、それだけでなく、ビジネスセンスがあり、様々な事象についてお話を伺えました。例えば関税の問題、ロー・アルコールやノー・アルコールのブームをどう考えるか、缶ワインは、マリファナは、などなど。話も面白く、さすが1代でここまでビジネスを広げてきただけのことはあると感じました。

ワイナリーの人に会うと、「ナパに来たらうちのワイナリーに寄ってね」と言われるのが普通ですが、彼の場合はそれだけでなく「声をかけてくれたら、ナパでどのワイナリーに行ったらいいかコンシェルジェをしてあげるよ」と言ってくれました。いろいろな栽培家とのコネクションもあることからの言葉かとは思いますが、そういった考えができるのも面白いと思いました。

セッティングいただいたオルカさん、ありがとうございました。

マレックさんはモロッコの生まれ。父親がパイロットで幼少期から様々な国を旅行してきました(今まで行った国の数は65だそうです、ちなみにヴァイスのワインを輸出しているのは11カ国)。

彼の半生は驚くべきことばかりで「Vice Wine Company Founder Goes From Moroccan Street Dealer To Luxury Winemaker」に詳しくまとめられていますが、ここで簡単に記しておきます。

11歳で母親を亡くしてからは大麻の売買などに手を染めたこともありましたが、頭は良く16歳で高校を卒業して医学部に入学しました。しかし医学部は性に合わず、米国に行くことを考え、17歳でビザを取得してニューヨークに。そこから半年はホームレス生活をしていました。年齢を偽ってバーテンダーやウェイターをし、高級レストランのソムリエを経て酒販会社のセールス担当に上り詰めました。30歳になるまでに100万ドル以上の税金を払ったとのことです。

そこからワイン造りを始めることを考え、毎週末にニューヨークからナパに行く生活を続け、ナパで多くの生産者の知己を得ます。2013年からはニューヨークで少しずつワインを造りはじめます。そして2016年に本腰を入れてザ・ヴァイスを設立。ヴァイスとは「悪癖」のことであり、「自分を幸せにしてくれるのは自分の悪癖だ」ということから名付けたそうです。

ヴァイスは多種生産で、現在では60を超えるキュベを作っています。日本に輸入されているのも10種類以上あります。自身では畑を持たず、栽培家とのコネクションでブドウを調達しています。名前を出していませんが、驚くような畑のブドウが使われているワインもあります。

マレックさんとは関税の話などを含めていろいろとざっくばらんにお話ししてきましたが、ここでは飲んだワインを中心にお伝えします。

最初のワインはゲヴュルツトラミネールのオレンジワインです(5720円、税込み希望小売価格、以下同)。ヴァイスのワインは表ラベルは非常にシンプルなデザインのものが多く、裏ラベルに情報が載っていることがしばしばです。ですので、写真は表と裏の両方を載せています。

このオレンジワインは唯一残糖があるワインです。ヴァイスはナパでは唯一といっていいオレンジワインの生産者で(ほかにマサイアソンが少量作っていますが)、中でもこのゲビュルツのオレンジがヴァイスの中でも2番目に人気のあるワインで、特に若い世代に支持されているそうです。ゲヴュルツらしいライチの香りがあり、ほどよい甘みがスターターとしてぴったりです。オレンジワインとしては、フレッシュな味わいで中華前菜にもよく合いました。ちなみにゲヴュルツは、カーネロス産のものを使っていましたが、今はモントレーを中心にカーネロスとメンドシーノのブドウを少量使っているそうです。ラベルはカリフォルニア表記です。といっても実は表ラベルはポピーの絵が描かれているだけで、品種名も何も書いていません。ほとんどのコンシューマーはゲヴェルツトラミネールという品種名を知らないので、あえて情報は裏ラベルにしか入れていないとのことです。

次のワインはナパヴァレーのシャルドネです(7150円)。「エリース」という名前が付けられていますが、これはマレックさんの義理の母親の名前から取りました。彼女はシャルドネ好きでしたが、ここ15年ほど好きなシャルドネが見付からず、このシャルドネを作ったそうです。一番のポイントは100%フレンチオークの新樽で熟成していること。上品な樽の風味が高級感を与えてくれます。安いシャルドネはオークチップなどで香りを付けるので濃厚ですが、実際の新樽の上品さはでてきません。その代わり、樽のコストだけでワイン1本あたり4.5ドルにもなるそうです。マロラクティック発酵は30%に抑えており、フレッシュ感を残しているのもポイントで、バランスよく美味しいシャルドネです。私もシャルドネファンとして納得の1本となりました。

小籠包とエビのマヨネーズ炒め。

次のナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニヨンはヴァイスで一番生産量の多いワイン(7480円)。1万6000ケースほどを作っています。樽はアメリカン・オークとフレンチ・オークを半々。ブドウはカーネロス、クームズヴィルといった冷涼地域から、オークヴィル、セントヘレナのヴァレーフロア、そしてスプリング・マウンテン、アトラス・ピークといった山のブドウと6カ所から調達しています。

ワインの名前は「ザ・ハウス」。裏ラベルにはマレックさんの家から見える景色が描かれています。

まさに正統派のナパのカベルネ・ソーヴィニヨン。バランスもよく、ストラクチャーもあり、高級感も醸し出しています。

アルバリーニョのオレンジです(5720円)。アルバリーニョというと海のイメージがあると思いますが、これは逆でシエラネバダの山麓の畑のブドウを使っています。生産量少なく、ほとんど直販で売っているワインです。どちらかというと軽い味わいのことが多いアルバリーニョが醸しによって、花の香りなどが出てきてアロマティックなワインになってきています。バランスよく美味しい。実はこのワイン、凝った作りで半分はコンクリートエッグ、半分はステンレススチールタンクで醸造しておりステンレススチールの方だけ17日間醸しをしています。

次はオークヴィルのカベルネ・ソーヴィニヨン「99ヴァイセス」です(15950円)。オークヴィルの東側斜面の畑とのこと。オークヴィルは東も西もすごい畑ばかりですが、東といえばダラ・ヴァレやピーター・マイケル、ジョセフ・フェルプスのバッカスなど。弩級の畑が並ぶ地域です。正直に言って、ワインの品質的にも1万円台なら全然安いと思います。オークヴィルらしいリッチさとバランスの良さ、複雑さがあり素晴らしいカベルネ・ソーヴィニヨン。

次のワインは「ファイヴ・ピークス」というカベルネ・ソーヴィニヨン(19800円)。ナパには山のAVAが五つ(マウント・ヴィーダー、スプリング・マウンテン、ダイヤモンド・マウンテン、アトラス・ピーク、ハウエル・マウンテン)ありますが、これつの山のブドウをすべて使ったワイン。ナパ広しと言えども、五つの山のAVA全部を使ったワインはおそらくこれだけだろうとのことです。ボトルの横には標高も書いてあって面白い。実はこれも畑は聞けば「おー!」と思うようなところばかり。山らしいタンニンと深みがあります。長期熟成にも耐えられるワイン。

ちなみに、これは書いても大丈夫だと思いますが、スプリング・マウンテンは、先日廃業が発表されたニュートンのブドウを使っています。ヴァイスはニュートンのスプリング・マウンテンとヨントヴィルの畑のブドウを使う権利を得ているそうで、秀逸なブドウソースを手に入れたことになります。

最後はジンファンデル(9350円)。暖かいところで育つイメージが強いジンファンデルですが、これはナパで一番冷涼なカーネロスのジンファンデルを使っています。エレガントで美味しいジンファンデル。

マレックさん、ワインメーカーとして秀逸なワインを造っていますが、それだけでなく、ビジネスセンスがあり、様々な事象についてお話を伺えました。例えば関税の問題、ロー・アルコールやノー・アルコールのブームをどう考えるか、缶ワインは、マリファナは、などなど。話も面白く、さすが1代でここまでビジネスを広げてきただけのことはあると感じました。

ワイナリーの人に会うと、「ナパに来たらうちのワイナリーに寄ってね」と言われるのが普通ですが、彼の場合はそれだけでなく「声をかけてくれたら、ナパでどのワイナリーに行ったらいいかコンシェルジェをしてあげるよ」と言ってくれました。いろいろな栽培家とのコネクションもあることからの言葉かとは思いますが、そういった考えができるのも面白いと思いました。

セッティングいただいたオルカさん、ありがとうございました。

Wine to Styleの試飲会から、美味しかったワインを紹介します。試飲会はなるべく網羅的に試飲しようとしていますが、Wine to Styleの試飲会は全部で372アイテムと非常に種類が多いため、基本的に米国のワインだけを試飲しています。なお、価格は税抜きの希望小売価格です。

シュラムスバーグのセカンド「ミラベル」のブリュット・ロゼ(5600円)。ロゼの華やかな色と、コクのあるボディ豊かな味わいが特徴。鶏肉などライトな肉料理にも合わせやすいスパークリング。

ユンヌ・ファム(Une Femme)という缶入りスパークリング。250mlで800円という手の出しやすい価格。「The Callie」はロゼで、ジューシーな味わい。

ボー・リバージュという、内陸のクラークスバーグにあるワイナリーのシュナンブランです(5800円)。クラークスバーグは内陸ですが、サンフランシスコ湾からの冷涼な空気が入ってくるところなので、気温は意外と低いのが特徴です。ボー・リバージュはワイン・アドヴォケイトのレビュアーであるウィリアム・ケリーのワイナリーです。とてもバランスのよい味わい。

人気ブランド「スリー・ガールズ」のソーヴィニヨン・ブランです(2700円)。この価格帯だと、あっさりしすぎているソーヴィニヨン・ブランもあるのですが、これはバランスよく、うまみも抜群です。

シルヴァラードのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)は、カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランの中でも故人的にはベンチマーク的ワインだと思っています。ニュージーランドでもフランスでもないカリフォルニアらしさがあるソーヴィニヨン・ブランで、特になめらかなテクスチャーで高級感があります。

マッジオ・ファミリーのピノ・グリージョ(2380円)。酸がしっかりあり、コクもあるワインです。

アイ・ブランド&ファミリーのアルバリーニョ(4700円)。うま味が爆発しています。

もう一つアイ・ブランド&ファミリーからシャルドネです(5900円)。果実味の強さと「コク」がしっかりあるシャルドネ。

オレゴンのイヴニングランドのシャルドネ(6800円)。古い樹のブロックを使ったものもありますが、このスタンダードのシャルドネはコスパ抜群。しっかりした酸が特徴。

なんと、このご時世に8800円から6400円と2000円以上も値下げしたという、オレゴンのポンジーのシャルドネ。オレゴンの老舗ワイナリーで2021年に、シャンパーニュのボランジェがオーナーになっています。ミネラル感あるシャルドネ。この価格は安いです。

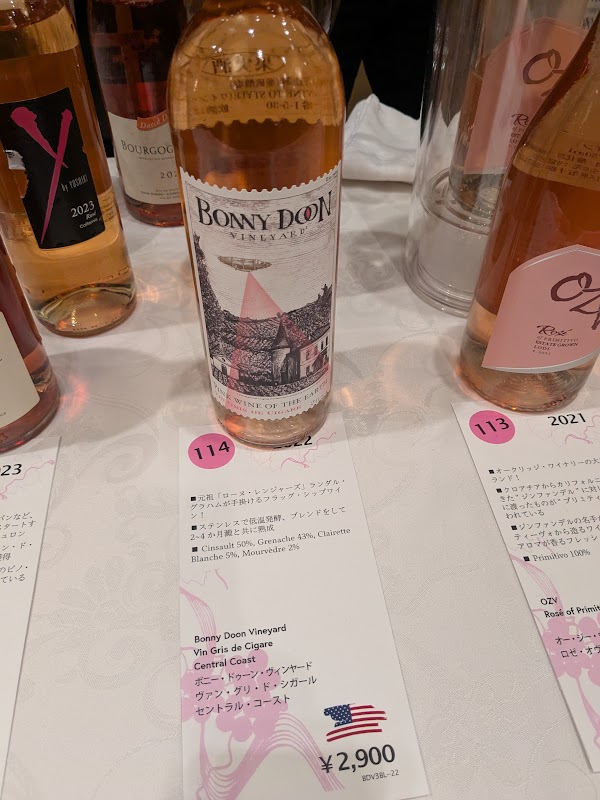

ボニー・ドゥーンのロゼワイン、「ヴァン・グリ・ド・シガール」(2900円)。ボニー・ドゥーンの「シガール」シリーズはどれを買ってもはずれはないですが、このロゼもコクがありうまい。結構しっかりタイプのロゼです。サンソー50%となかなか珍しい品種構成。

オレゴンのイヴニングランドのセカンドラベル「セイレム・ワイン・カンパニー」のピノ・ノワール(4600円)。複雑味もありワンランク上の味わい。

カリフォルニアとオレゴンでエレガントなピノ・ノワールやシャルドネを作るフェイラ。これはソノマ・コーストのピノ・ノワール(6800円)。エレガントですが、果実味もしっかりとあり美味しい。

サンタ・リタ・ヒルズのドメーヌ・ド・ラ・コートの下位ブランド(購入ブドウで造る)のサンディ。オーナーはオレゴンのイヴニングランドと同じ、ラジャ・パーとサシ・ムーアマンです。下位ブランドとはいえ、このAVA表記のピノ・ノワール(7300円)にはドメーヌ・ド・ラ・コートの自社畑のピノ・ノワールなど単一畑で使っている畑のものが入っており、中身はかなり高級。酸の高さと果実味や複雑さなどレベル高い。

同じオーナーのオレゴンのイヴニングランドのピノ・ノワール(7500円)。こちらも酸高く深みのある味わい。

オレゴンのポンジーのピノ・ノワール。これも9500円から7000円と2500円値下げしました。オレゴンらしいミネラル感のあるピノ・ノワール。

ナパのホールのメルロー(7300円)。甘やかさがあり、樽もほどよく利いたやわらかい味わいのメルロー。ナパのメルローに求められるものを体現しています。

ニューヨークのベデル・セラーズのカベルネ・フラン(4700円)。エレガント系のカベルネ・フランで、凝縮感はやや欠けていますが、少し甘やかさもあり美味しい。

パックスのシラー エル・ドラド・カウンティ(5900円)。内陸のシエラ・フット・ヒルズの標高の高いところで造られるシラー。暖かいのかと思いきや、冷涼感強く、少し青さも感じるエレガントなシラー。とてもいいです。

ジョッシュ・セラーズのジンファンデル(2600円)。2000円台のジンファンデルらしい甘やかさがありますが、それだけでなくコクもあり、バランスの良さも光ります。

フェイラのエーレン・ジョーダンが造る個人ブランド「デイ」のジンファンデル(5300円)。ジョッシュ・セラーズのジンファンデルとは大きく異なる酸がきれいなジンファンデル。凝縮感もあり緻密な味わい。

クルーズ・ワインの代表的ワイン「モンキー・ジャケット」(4900円)。カリニャンやヴァルディギエなどのブレンド。バランスよくジューシー。

クロスド・パスのレッド・ブレンド。1200円はWine to Styleのカリフォルニアワインでは最安です。少し甘やかで、酸もあり樽感も上々でコストパフォーマンス抜群です。

オーク・リッジのカベルネ・ソーヴィニヨン(2800円)。樽感しっかりあり、コクもあるワイン。コスパいいです。

ジョッシュ・セラーズのリザーブ バーボン・バレル・エイジド・カベルネ・ソーヴィニヨン(3600円)。バーボン樽で熟成させたカベルネ・ソーヴィニヨンで、樽の甘い香りが特徴的。まろやかで樽好きにはたまらないでしょう。

トゥエンティ・ロウズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン(4500円)。この価格帯にしてはしっかりストラクチャーもあり、美味しい。

アイ・ブランド&ファミリーのペイザン オールド・ヴァイン カベルネ・ソーヴィニヨン(4600円)。上のトゥエンティ・ロウズは好対照のエレガント系カベルネ・ソーヴィニヨン。きれいで秀逸な酸が特徴的。

シルヴァラードのエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン(8850円)。5000円クラスのカベルネとは一線を画すレベル。

ファー・ニエンテ系のブランドの一つのポスト&ビーム(11500円)。ファー・ニエンテ系列はいずれも高品質ですが、これも期待に背かないレベル。それでいて価格はファー・ニエンテ(3万円)の半分以下で、コスパは高い。

マヤカマスのカベルネ・ソーヴィニヨン(27000円)。この日のナンバーワンといってもいい素晴らしいカベルネ。クラシックスタイルを貫いており、ストラクチャーが見事。

コンティニュアム(51000円)。カベルネ・フランが35%入ったボルドー系ブレンド。フランのエレガントさがうまく表現されています。

ハンドレッド・エーカーのジェイソン・ウッドブリッジが10年ぶりに復活させたブランド「フォーチュネイト・サン」。右の「ザ・ディプロマット」(33000円)はボルドー系ブレンドで、タンニン強くスコラクチャ―のあるワイン。左の「ザ・ドリーマー」(33000円)はフレッシュでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。どちらも素晴らしい。

グリーン&レッドのジンファンデル チャイルズ・キャニオン・ヴィンヤード(7500円)。シェ・パニーズのハウスワインとして有名なワイナリーで、ジャミーでないジンファンデルを作っています。これはジューシーできれい。

グリーン&レッドのフラッグシップであるジンファンデル ヘミンウェイ・エステート・リザーブ(16500円)。しなやかさがありストラクチャー、バランス、どれをとっても一級品。

ザ・ヒルトのベントロック・ヴィンヤード ピノ・ノワール(15000円)。ザ・ヒルトはコスパが異常に高いエステートのシャルドネとピノ・ノワールを紹介することが多いですが、今回は本数の関係でそれはパスして単一畑ものを試飲。これはむちゃうまです。

ハーンのピノグリ(2850円)。フレッシュで美味しいです。

ハーンのピノ・ノワール(2850円)。エレガントできれい。果実味も秀逸でバランスがいいです。

スミス&フックのカベルネ・ソーヴィニヨン(4900円)。きれい系で美味しいカベルネ・ソーヴィニヨン。

シュラムスバーグのセカンド「ミラベル」のブリュット・ロゼ(5600円)。ロゼの華やかな色と、コクのあるボディ豊かな味わいが特徴。鶏肉などライトな肉料理にも合わせやすいスパークリング。

ユンヌ・ファム(Une Femme)という缶入りスパークリング。250mlで800円という手の出しやすい価格。「The Callie」はロゼで、ジューシーな味わい。

ボー・リバージュという、内陸のクラークスバーグにあるワイナリーのシュナンブランです(5800円)。クラークスバーグは内陸ですが、サンフランシスコ湾からの冷涼な空気が入ってくるところなので、気温は意外と低いのが特徴です。ボー・リバージュはワイン・アドヴォケイトのレビュアーであるウィリアム・ケリーのワイナリーです。とてもバランスのよい味わい。

人気ブランド「スリー・ガールズ」のソーヴィニヨン・ブランです(2700円)。この価格帯だと、あっさりしすぎているソーヴィニヨン・ブランもあるのですが、これはバランスよく、うまみも抜群です。

シルヴァラードのソーヴィニヨン・ブラン(4000円)は、カリフォルニアのソーヴィニヨン・ブランの中でも故人的にはベンチマーク的ワインだと思っています。ニュージーランドでもフランスでもないカリフォルニアらしさがあるソーヴィニヨン・ブランで、特になめらかなテクスチャーで高級感があります。

マッジオ・ファミリーのピノ・グリージョ(2380円)。酸がしっかりあり、コクもあるワインです。

アイ・ブランド&ファミリーのアルバリーニョ(4700円)。うま味が爆発しています。

もう一つアイ・ブランド&ファミリーからシャルドネです(5900円)。果実味の強さと「コク」がしっかりあるシャルドネ。

オレゴンのイヴニングランドのシャルドネ(6800円)。古い樹のブロックを使ったものもありますが、このスタンダードのシャルドネはコスパ抜群。しっかりした酸が特徴。

なんと、このご時世に8800円から6400円と2000円以上も値下げしたという、オレゴンのポンジーのシャルドネ。オレゴンの老舗ワイナリーで2021年に、シャンパーニュのボランジェがオーナーになっています。ミネラル感あるシャルドネ。この価格は安いです。

ボニー・ドゥーンのロゼワイン、「ヴァン・グリ・ド・シガール」(2900円)。ボニー・ドゥーンの「シガール」シリーズはどれを買ってもはずれはないですが、このロゼもコクがありうまい。結構しっかりタイプのロゼです。サンソー50%となかなか珍しい品種構成。

オレゴンのイヴニングランドのセカンドラベル「セイレム・ワイン・カンパニー」のピノ・ノワール(4600円)。複雑味もありワンランク上の味わい。

カリフォルニアとオレゴンでエレガントなピノ・ノワールやシャルドネを作るフェイラ。これはソノマ・コーストのピノ・ノワール(6800円)。エレガントですが、果実味もしっかりとあり美味しい。

サンタ・リタ・ヒルズのドメーヌ・ド・ラ・コートの下位ブランド(購入ブドウで造る)のサンディ。オーナーはオレゴンのイヴニングランドと同じ、ラジャ・パーとサシ・ムーアマンです。下位ブランドとはいえ、このAVA表記のピノ・ノワール(7300円)にはドメーヌ・ド・ラ・コートの自社畑のピノ・ノワールなど単一畑で使っている畑のものが入っており、中身はかなり高級。酸の高さと果実味や複雑さなどレベル高い。

同じオーナーのオレゴンのイヴニングランドのピノ・ノワール(7500円)。こちらも酸高く深みのある味わい。

オレゴンのポンジーのピノ・ノワール。これも9500円から7000円と2500円値下げしました。オレゴンらしいミネラル感のあるピノ・ノワール。

ナパのホールのメルロー(7300円)。甘やかさがあり、樽もほどよく利いたやわらかい味わいのメルロー。ナパのメルローに求められるものを体現しています。

ニューヨークのベデル・セラーズのカベルネ・フラン(4700円)。エレガント系のカベルネ・フランで、凝縮感はやや欠けていますが、少し甘やかさもあり美味しい。

パックスのシラー エル・ドラド・カウンティ(5900円)。内陸のシエラ・フット・ヒルズの標高の高いところで造られるシラー。暖かいのかと思いきや、冷涼感強く、少し青さも感じるエレガントなシラー。とてもいいです。

ジョッシュ・セラーズのジンファンデル(2600円)。2000円台のジンファンデルらしい甘やかさがありますが、それだけでなくコクもあり、バランスの良さも光ります。

フェイラのエーレン・ジョーダンが造る個人ブランド「デイ」のジンファンデル(5300円)。ジョッシュ・セラーズのジンファンデルとは大きく異なる酸がきれいなジンファンデル。凝縮感もあり緻密な味わい。

クルーズ・ワインの代表的ワイン「モンキー・ジャケット」(4900円)。カリニャンやヴァルディギエなどのブレンド。バランスよくジューシー。

クロスド・パスのレッド・ブレンド。1200円はWine to Styleのカリフォルニアワインでは最安です。少し甘やかで、酸もあり樽感も上々でコストパフォーマンス抜群です。

オーク・リッジのカベルネ・ソーヴィニヨン(2800円)。樽感しっかりあり、コクもあるワイン。コスパいいです。

ジョッシュ・セラーズのリザーブ バーボン・バレル・エイジド・カベルネ・ソーヴィニヨン(3600円)。バーボン樽で熟成させたカベルネ・ソーヴィニヨンで、樽の甘い香りが特徴的。まろやかで樽好きにはたまらないでしょう。

トゥエンティ・ロウズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン(4500円)。この価格帯にしてはしっかりストラクチャーもあり、美味しい。

アイ・ブランド&ファミリーのペイザン オールド・ヴァイン カベルネ・ソーヴィニヨン(4600円)。上のトゥエンティ・ロウズは好対照のエレガント系カベルネ・ソーヴィニヨン。きれいで秀逸な酸が特徴的。

シルヴァラードのエステート・カベルネ・ソーヴィニヨン(8850円)。5000円クラスのカベルネとは一線を画すレベル。

ファー・ニエンテ系のブランドの一つのポスト&ビーム(11500円)。ファー・ニエンテ系列はいずれも高品質ですが、これも期待に背かないレベル。それでいて価格はファー・ニエンテ(3万円)の半分以下で、コスパは高い。

マヤカマスのカベルネ・ソーヴィニヨン(27000円)。この日のナンバーワンといってもいい素晴らしいカベルネ。クラシックスタイルを貫いており、ストラクチャーが見事。

コンティニュアム(51000円)。カベルネ・フランが35%入ったボルドー系ブレンド。フランのエレガントさがうまく表現されています。

ハンドレッド・エーカーのジェイソン・ウッドブリッジが10年ぶりに復活させたブランド「フォーチュネイト・サン」。右の「ザ・ディプロマット」(33000円)はボルドー系ブレンドで、タンニン強くスコラクチャ―のあるワイン。左の「ザ・ドリーマー」(33000円)はフレッシュでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。どちらも素晴らしい。

グリーン&レッドのジンファンデル チャイルズ・キャニオン・ヴィンヤード(7500円)。シェ・パニーズのハウスワインとして有名なワイナリーで、ジャミーでないジンファンデルを作っています。これはジューシーできれい。

グリーン&レッドのフラッグシップであるジンファンデル ヘミンウェイ・エステート・リザーブ(16500円)。しなやかさがありストラクチャー、バランス、どれをとっても一級品。

ザ・ヒルトのベントロック・ヴィンヤード ピノ・ノワール(15000円)。ザ・ヒルトはコスパが異常に高いエステートのシャルドネとピノ・ノワールを紹介することが多いですが、今回は本数の関係でそれはパスして単一畑ものを試飲。これはむちゃうまです。

ハーンのピノグリ(2850円)。フレッシュで美味しいです。

ハーンのピノ・ノワール(2850円)。エレガントできれい。果実味も秀逸でバランスがいいです。

スミス&フックのカベルネ・ソーヴィニヨン(4900円)。きれい系で美味しいカベルネ・ソーヴィニヨン。

ナパのワイナリー「シルヴァー・オーク(Silver Oak)」がCEOの交代を発表しました。オーナー兼CEOだったデイビッド・ダンカンが会長職になり、新しいCEOとしてジェレッド・フィックスを迎え入れます。フィックスはこれまで靴メーカー「トムス(Toms)」でCEOを務めていました。オーナー家以外のCEOは初となります。

シルヴァー・オークは大手プライベート・エクイティ会社のパトリコフから出資を受けたと見られていますが、デイビッド・ダンカンは、それについては口を閉ざしており、現在も家族経営の会社だとしています。

フィックス氏は大きな転身となりますが、過去にコンステレーションブランズやビームサントリーなどに勤務した経験があります。

この発表に先立ち、これまでナパヴァレーのワインメーカーだったローラ・オスクワレク(Laura Oskwarek)がワイン醸造ディレクターに就任し、ジャスティン・ヒリゴイエン(Justin Hirigoyen)」がワイン醸造担当副社長になると表明しています。ジャスティンはトゥーミーのワインメーカーを務めていましたが、これからはトゥーミーやシルヴァー・オーク、オーヴィッドなどの醸造および栽培を見ることになります。これまで11年間ワインメーカーを務めていたネイト・ワイスは3月にボーリュー・ヴィンヤード(BV)のジェネラル・マネジャ―兼シニア・ワインメーカーに就任する旨、発表されています。

シルヴァー・オークは大手プライベート・エクイティ会社のパトリコフから出資を受けたと見られていますが、デイビッド・ダンカンは、それについては口を閉ざしており、現在も家族経営の会社だとしています。

フィックス氏は大きな転身となりますが、過去にコンステレーションブランズやビームサントリーなどに勤務した経験があります。

この発表に先立ち、これまでナパヴァレーのワインメーカーだったローラ・オスクワレク(Laura Oskwarek)がワイン醸造ディレクターに就任し、ジャスティン・ヒリゴイエン(Justin Hirigoyen)」がワイン醸造担当副社長になると表明しています。ジャスティンはトゥーミーのワインメーカーを務めていましたが、これからはトゥーミーやシルヴァー・オーク、オーヴィッドなどの醸造および栽培を見ることになります。これまで11年間ワインメーカーを務めていたネイト・ワイスは3月にボーリュー・ヴィンヤード(BV)のジェネラル・マネジャ―兼シニア・ワインメーカーに就任する旨、発表されています。

2021年に公表された「フェアレスト・クリーチャー(Fairest Creature)」。トーマス・リヴァース・ブラウン、フィリップ・メルカ、ブノワ・トゥケという3人の著名ワインメーカーが、同じ畑のブドウからそれぞれワインを造るという「夢のプロジェクト」です。さらには、3人のワインからミシェル・ロランが最良の樽を選んでベスト・オブ・ザ・ベストのワインを造るという、とんでもないワインまでやってしまいます。当時もこんな記事を書いています。

ナパのトップ・ワインメーカー3人の競演!? 「夢の新プロジェクト」発進

実際のワインも高く評価されており、最初のリリースとなった2018年のヴィンテージで、ジェブ・ダナックが100点を2つ付けています。おそらく最初のヴィンテージで評論家から100点を得たのはこれが初めてだろうとのことです。2024年のプルミエ・ナパヴァレー・オークションでは最高価格で落札され、ロブ・レポートの21世紀のナパのベスト・カベルネという記事では5位にランクされています。

価格から言ってもレア度から言ってもさすがにとんでもなさすぎて、飲むことなどないだろうと思っていましたが、プロジェクトを始めたジェイソン・フー氏が来日してセミナーに参加する機会をいただきました。

まず、フェアレスト・クリーチャーというプロジェクト名ですが、シェイクスピアの最初のソネットから取ったものです。

From fairest creatures we desire increase,

That thereby beauty's rose might never die,

But as the riper should by time decease,

His tender heir might bear his memory:

誰しも美しい者の子孫が増えて欲しいと思うもの

そうすればバラの美しさは死に絶えないから

親が時とともに艶を失っても

子がその美しい面影を伝え続けるだろう

<翻訳はシェイクスピアのソネット1 From fairest creaturesより>

ということで、美しい者のことを表しているのですが、このプロジェクトでは想像上の生き物としてのクリーチャー、特にジェイソン・フー氏の出身である中国の想像上の生き物がラベルに描かれており、ワインの名前もそこから取られています。それぞれのクリーチャーは各ワインメーカーのイメージになぞらえたものになっています。

ジェイソン・フー氏はシリコンバレーでエンジニアとして働き、マニアとしてナパはもちろんのことローヌやブルゴーニュなどのワインにのめり込んでいました。2013年には中国向けのワインのインポーターを始め、ナパのワインメーカーと知己を得るようになりました。「いいワインを造るには技術がいるが、素晴らしいワインを造るのは芸術だ」と言ったのはロバート・モンダヴィですが、ジェイソン・フー氏もエンジニアとして技術を学び、そしてフェアレスト・クリーチャーでは素晴らしいワインを造る芸術も大事にしていると語ります。

2017年にワイン造りをしたいと考えたのですが、畑やワイナリーを買うのでは面白くない。最高級のワインを造るためにはそれらを選べるポジションに身を置いておきたいということで、さまざまな畑のブドウをブレンドするスタイルを考えたとのことです。

3人のワインメーカーが口をそろえて言うのは、ジェイソン・フー氏のテイスティング能力が優れていること。彼自身もそこにはかなり自信を持っているようです。世界の素晴らしいワインを経験してきたことに裏打ちされているとフー氏はいいます。実はこのセミナーでは「61年のペトリュス」など、世界の最高レベルのワインの名前がボルドーに限らず、ローヌやブルゴーニュ、シャンパーニュなど次から次へと飛び出していました。少なくとも尋常ではないレベルのワインマニアであることは確かです。

彼が考える素晴らしいワインの条件の一つが「ウルトラバランス」。口に広がるフィーリングが3次元でどう広がるかが大事なのだそうです。2次元にしか広がらないものはバランスがとれていないとフー氏はいいます。このほか複雑さは凝縮感の一つであり、アロマがどれだけふくらむかも複雑さだと考えています。長熟性も重要な要素で、余韻がどれだけ伸びるかで想像。頑健性はフー氏が重視する要素の一つで、風味が変わっていかないこと。2時間とか3時間で変わる風味はあまり良くないといいます。頑健なワインはもっと長い時間をかけて変わっていくそうです。似た要素ではワインが長期間かけてどう変わっていくかというエボリューションも大事に考えています。

これだけいろいろな要素を評価する中で、アロマについては重視していません。アロマは変化していくというのが一つ、テクニックで操作できるというのがもう一つ。ミシェル・ロランも、フェアレスト・クリーチャーに来た最初の日に「アロマのことは忘れよう、変わっていくものだから」と言っていたそうです。

フェアレスト・クリーチャーのワインの話に入っていきます。今回は2021年のフェアレスト・クリーチャー4つに加えて、セカンドに相当する「デボーチー(Debauchee)」、熱波の影響でワインの品質が期待レベルまで上がらず、ワインメーカーごとのワインではなく全体で一つのワインにしてしまった2022年の「フロー・ステート(Flow State)」の計6本を試飲しました。

フェアレスト・クリーチャーでは現在ナパの9つの畑を使っています。ヴィンテージによっても使う畑は変わり、細かい情報は公開されていませんが、プリチャード・ヒルのマルティネズ、オークヴィルのテンチ、オークヴィル・ランチ、セント・ヘレナのセメタリー、エコトーン、クームズヴィルのコールドウェルなどナパ中心地の畑を中心にブドウを調達しています。このように銘醸地の畑のブドウをブレンドして作るのがフェアレスト・クリーチャーです。ブレンドこそがフェアレスト・クリーチャーのアセットなのだとフー氏はいいます。ボルドーの1級はブレンドのワインであり、トーマス・リヴァース・ブラウンがシュレーダーで造るフラッグシップの「オールド・スパーキー」もブレンドで最良のものを造っています。ローヌのシャプティエのフラッグシップも同様です。こうやってブレンドすることで、テロワールを超える「ファクターX」を持つようなワイン、それがフェアレスト・クリーチャーの目指すワインです。フィリップ・メルカもナパの様々なところの畑のブドウを使うことで、味にレイヤーができ、複雑味が増すんだと語っています。

使う畑には、それぞれ3つのブロックがあり、各ワインメーカーはどのブロックを使うのか選びます。斜面の上など暖かいところはトーマス・リヴァース・ブラウンが選ぶことが多く、フィリップ・メルカは冷涼なブロック、ブノワ・トゥケは中間のブロックを取ることが多いそうです。収穫もブロックごとに独立して行い、これもトーマスが一番最後になることが多いそうです。

できたワインの中からミシェル・ロランが最初に自身のブレンドに使う樽を選びます。ミシェル・ロランは年3回ナパに来るのですが、4月にヴィンテージの仕上がりを見て、5月に最終のブレンドを決めます、そして翌2月にワインがどう進化したかを確認するとのことで、これが重要なのだそうです。

残りの中から3人のワインメーカーがそれぞれ自分のワインをブレンドします。

最初のうちは「ミシェル・ロランが俺のを40%使ったよ。お前のは20%だけだったな」みたいなやり取りもあったようですが、基本的にはみなミシェル・ロランを信頼しているので、それでトラブルになるようなことはないそうです。また、そもそもブノワ・トゥケはミシェル・ロランの弟子なので、彼の言うことは絶対として聞くのですが、他の二人はそうではありません。トーマスはときどきミシェル・ロランのアドバイスを聞いてブレンドすることもありますが、フィリップ・メルカはアドバイスを聞くこともないし、ミシェル・ロランがメルカにアドバイスすることもないとか。

ちょっと脱線しましたが、3人のワインメーカーがワインをブレンドした後にもかなりのワインが残ります。そこからミシェル・ロランがブレンドして作るのが、セカンドワインの「Debauchee(デボシェ、ディボーチ)」で放蕩息子という意味があります。生産量は4000本程度。ラベルは3種類あり、3本セットで販売していますが、中身は全部一緒です。ラベルは毎年変わり、2021年はウォルフォードという女性向けのストッキングなどを販売している会社とコラボしていて、パッケージにはストッキングが1足同梱されています。Kei Meguroという日本人のアーティストが描いた鉛筆画のラベルになっています。国内未発売。

2021年のディボーチはかなりタンニン強く固さを感じます。酸も強め。時間が経つにつれて、花やおしろいなど、華やかさが出てきます。やや時間がかかるワインという印象でした。今飲むなら90点

次のワインは2022年のFlow Stateというワイン。前述のように2022年はこのワインしか造っていません。9月10日前後に猛烈な熱波が来て、ブドウの成長がストップしてしまいました。フェアレスト・クリーチャーとしてこれまでの形で各ワインメーカーが期待するレベルのワインを造るのが難しく、選果の段階で半分のブドウを落とし、またブレンドをすることでなんとかクオリティを保ったといいます。生産量も6000本にとどまりました(通常は各ワインメーカー3000本+マグナム500本)。ラベルは耳が1本しかない3匹のウサギがその耳をシェアする形で円をなしています。オリジナルはインドのものらしいです。

チョコレートや青果実に少しレッド・チェリーの風味が加わります。タンニン強く、タイトなワイン。濡れた石など少し鉱物的な印象。92点

いよいよ、2021年の三つのワインのテイスティングです。

最初はブノワ・トゥケのシン・フィン(ファイン)(Sine Fine)。ラベルは鳥のデザインですが体と羽根と尻尾は一つで頭が2つあります。2羽の鳥があまりにも愛し合って体が一つになってしまったという、愛の象徴だそうです。ブノワ・トゥケが非常に情熱を持ってワインを造る人であり、そのキャラクターが合うと考えたとのこと。また、最初のヴィンテージのときにブノワ・トゥケが結婚したのも理由の一つだそうです。

カカオやモカのフレーバー、花の香り、シルキーなタンニンで酸は高い。総じてバランスよくしなやかなテクスチャーが心地いいレベルの高いワイン。96点

次はトーマス・リヴァース・ブラウンのペリフェリオス(Perihelios)。角が生えたクジラが海から飛び出ている様子がラベルに描かれています。中国の荘子の著書の中に、鯤(クン)という巨大な魚が鵬(ホウ)という鳥に変身するという話があるところから造ったものだとのこと。信じられないほどの強さと大きさをトーマスのワインになぞらえています。

ブルーベリーやブラックベリー、チョコレート。極めてしなやかで緻密なテクスチャー。タンニンは強く大柄なワイン。パワーと繊細さが共存しており、長熟性も感じられる。97点

3本目はフィリップ・メルカのポリスプライン(Polyspline)。9尾のキツネのラベルです。日本では9尾のキツネというと魔力を持っているような、どちらかというと危険な存在にとらえられがちですが、中国では幸運や知恵の象徴となっています。

素晴らしくバランスよく、酸とタンニンがきれいで、余韻も極めて長い。ハーブやブラックベリーのアロマ。完成度の高いカベルネ・ソーヴィニヨン。99点

フー氏は立場上、どのワインが好きかは基本的に言わないのですが、2021年に関してはフィリップ・メルカ版が一番好きだとのこと。ストラクチャーがあって大きなワインだと感じているそうです。

また、フー氏によると3つのワインに共通するのはタンニンマネジメントが素晴らしいこと。タンニンマネジメントは細かい調整が必要ですが、何よりも畑で健康なブドウを育て、それをいつ収穫するかが一番重要だといいます。収穫したあとで、もっとこうしたいと思ってもほとんどできないのです。秘密兵器のようなものがあるわけではなくブドウ栽培からワインを造り上げるところまで一つひとつの選択をきちんとやっていくことがグレートなワインを作る上で必要です。

最後のワインはトリニセロス(Triniceros)。前述のように3人のワインメーカーが醸造した樽からベストのものをミシェル・ロランが選んでブレンドしたワインです。ミシェル・ロランは最初にこのプロジェクトを依頼されたとき、ワインメーカーが自分を殺したくなるのではないかと心配だったと、冗談を言っていました。

このワインはマグナムのみで500本しか作られません。トリニセロスというのは3本の角という意味で、3人のワインメーカーの象徴となっています。ラベルが貼ってあるのではなくボトルにエッチングが施されており、神話の「麒麟」に由来したクリーチャーのイメージが入っています。眼のところにはフー氏の誕生石であるアクアが入っているという凝りよう。

これだけはカベルネ・ソーヴィニヨン100%で造られています。ちなみに、フィリップ・メルカは毎年プティ・ヴェルドを少し入れます。彼はプティ・ヴェルドの扱いに長けており、「マスターオブ・プティ・ヴェルド」と言われているそうです。トーマスはカベルネ100%のことが多いのですが、2023年はカベルネ・フランを少し入れたとのこと。

2021年のトリニセロス、フー氏は「3人のワインメーカーが造ったワインとは別次元のワインで完璧な仕上がりを見せていると思う」とのこと。実際に飲んでみると本当に素晴らしい。先ほどのメルカのワインも完璧なバランスを見せており、100点クラスのクオリティがあると感じましたが、トリニセロスはその上を行くスケールの大きさがあります。テイスティングコメントを書くのは野暮な感じもしますが、果実味は強く、ブルーベリーなど青果実を感じます。タンニンのきめ細かさが素晴らしい。余韻長くバランスもよく非の打ち所がないワインでした。

さて、セミナーの後、ボトルの写真を撮っているときに、ボトルのネックに文字が書かれているのに気が付きました。文字といっても象形文字のような、古い字体です。フー氏に聞いてみたところ、中国の詩の一節が書かれているそうです。実はラベルにも絡んでいて面白い内容だったので、追加で紹介します(おそらくこれまでどこにも書かれていないと思います)。

ブノワ・トゥケの「シン・ファイン」のネックには白居易の「天长地久有时尽」という一節。これは「世界にはいつか終わりが来る」という意味です。ボトルには書かれていませんが、その次には「しかし愛は永遠だ」と続きます。これがラベルの愛するあまり体がつながってしまった鳥につながりますし、ワインの名前の「Sin Fine」(ラテン語で終わりがないという意味)にもつながります。

トーマス・リヴァース・ブラウンの「ペリヘリオス」に書かれているのは李白の「扶摇直上九万里」という一節。意味は「直ちに9万里の上空に駆け上がる」ということ。ワインの名前のPeriheliosはPerihelion(近日点)から派生した語で、近日点とは地球などの惑星が太陽を回る軌道の中で一番太陽に近いところを指します。これも上空に駆け上がるということから連想したものになっています。

フィリップ・メルカの「ポリスプライン」には「江月何年初照人」と書かれています。「長江の月が初めて人を照らしたのはいつのことだっただろう」といった意味です。これだけはワインの名前とは直接結びついていないようです。 スプライン(spline)という単語は、線/曲線を足して連続した不規則な曲線形状を作ることに関係しており、ポリ(poly)は多数の意味です。この名前はメルカのワインのエレガンスと関連していて、緩やかで長いカーブの感触と言った意味合いになります。

マグナムのトリニセロスは字体も他の三つと異なっています。漢書に書かれている「天之骄子不以小礼而自烦」という一節で「選ばれし者は小さな礼儀に煩わされることはない」という意味です。これは中国の胡民族について語ったもので、「胡」はフー氏の漢字表記です。こんな型破りなプロジェクトを始めたことを示唆しているようです。

最後に、フェアレスト・クリーチャーのワイン、極めてレアで買うのも100万円以上が必要と、ものすごく敷居が高いですが、いくつかのレストランで飲むことができます。日本では青山と六本木のウルフギャングステーキハウスでリストに載っているとのことです。

コンステレーション・ブランズが、ザ・ワイン・グループにいくつかのワインのブランドを売却しました。1カ月ほど前には、コンステレーションはワインから撤退するのではないかといった観測記事も出ていましたが、結果的には安価なブランドを売却して、プレミアムなブランドは保持することになっています。

売却したブランドは、ウッドブリッジ、シミ(SIMI)、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション、メイオミ(Meiomi)、Jロジェ、クックスです。一方、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニー、主レーターなど高価格帯のブランドはコンステレーションに残ります。ロバート・モンダヴィ・ワイナリーと、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションは別々の会社が持つことになりました。

また、ブランドだけでなく、ローダイとモントレー、ソノマのヒールズバーグにある醸造設備や6600エーカーの所有あるいはレンタルしているブドウ畑もザ・ワイン・グループに移管しています。

売却したブランドは、ウッドブリッジ、シミ(SIMI)、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクション、メイオミ(Meiomi)、Jロジェ、クックスです。一方、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニー、主レーターなど高価格帯のブランドはコンステレーションに残ります。ロバート・モンダヴィ・ワイナリーと、ロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションは別々の会社が持つことになりました。

また、ブランドだけでなく、ローダイとモントレー、ソノマのヒールズバーグにある醸造設備や6600エーカーの所有あるいはレンタルしているブドウ畑もザ・ワイン・グループに移管しています。

トランプ米大統領が「解放の日」で関税政策を公表してから1週間経ちました。3月にはEUからのアルコールに対して200%の関税をかけるという脅しとともに「これは米国のワインとシャンパンのビジネスにとって素晴らしいことだ」とSNSに投稿しましたが、現状はアルコールを直接ターゲットにした関税ではなく、EUに一律20%の関税をかけるなどになっています。また、カナダでは、すでに報復として米国のアルコール飲料を店頭からはずしており、実質的にカナダ市場は閉じた形になっています。

これらを受けて、カリフォルニアワイン協会のロバート・コッホCEOは4月2日に次のように表明しています。

ワイン産業は人々を結びつけ、経済的価値を高め、全国の家族や農家の勤勉さと伝統を反映しています。

本日の新たな関税の発表は、米国のワイナリーがカナダへの再進出を困難にするだけです。カナダはこれまで最も重要な輸出市場でした。3月初旬、カナダは米国産ワインを全て棚から撤去し、販売を阻止し続けています。この紛争が長引くにつれ、業界がすでに大きな圧力にさらされている時期に経済不安が生じています。

これは単なる貿易の問題ではありません。人々、生活、そして何世代にもわたって築き上げられた農業の成功物語の問題です。私たちの産業が混乱すると、その影響はワイナリーをはるかに超えて、農場労働者、流通業者、中小企業、レストラン、そして全国のコミュニティ全体に及ぶのです。

ナパヴァレー・ヴィントナーズの顧問弁護士兼業界関係担当シニアディレクターのミシェル・ノビ氏は、ワインを貿易紛争に利用すべきではないと語り、カリフォルニアワイン協会の表明にも賛同の意を表しています。

実際、カナダは米国産ワインの輸出先の35%を占めていて、ここが閉ざされたことは大きなデメリットになっています。

特にカナダへの輸出が多いワシントン州はかなり危機的な状況に陥っている可能性があります。そうでなくても、ここ数年余剰ワインの問題に苦しんでおり、それに追い打ちをかけることになっています。

今回の関税は米国が輸入品にかけるものなので、日本などへの輸出品の価格にいますぐ影響することはありませんが、米国においてボトルや樽など、資材の多くが値上がりするのは確実であり、ワイン価格に転嫁されていくでしょう。

また、米国内では輸入品のアルコール類がすべて値上がりすることになります。米国製品のシェアが高い西海岸ではそれほど大きな影響はないかもしれませんが、欧州産のワインが多いニューヨークなど東海岸では値上がりの影響は大きいでしょう。それによって、カリフォルニアなどのワインの販売が伸びるかと言えば、そうではないと思います。今回の問題がなくても、近年はアルコール離れが進んでおり、特にZ世代では全く飲まない人や、グラス1杯だけなど、制限を付けて飲む人が増えています。アルコールの値段が上がることによって、ノンアルコール飲料へのシフトがさらに進んでいくでしょう。それはワイン業界全体にとって、後戻りできないほどの大きなダメージになってくると思います。

ナパのロバート・ビアーレ・ヴィンヤーズ(Robert Biale Vineyards)から創設者のボブ・ビアーレと妻のウェンディが来日し、ワイン会が開かれました。ロバート・ビアーレ、国内輸入はありますが、現在のインポーターとの契約が切れるため、新しいインタポーターを募集中だそうです。

ロバート・ビアーレはナパを代表するジンファンデルの生産者。ジンファンデルの古木の畑の維持にも力を入れており、古木の畑を登録するヒストリック・ヴィンヤード・ソサイエティのボードメンバーにも、リッジやターリー、ベッドロックなどと名を連ねています。

ウェルカムでいただいたのは2024年のROSATOというロゼ。サンジョヴェーゼが主体でジンファンデルをブレンドしています。全房で優しくプレスしたロゼで、イチゴなどのチャーミングな味わい。ビアーレ家はイタリアの出身ということで、イタリア系品種に思い入れがあるそうです。

次のワインは唯一の白。クレメンティーナ(Crementina)というワインで「Greco Biancco」という品種を使っています。これもイタリア系品種です。ビアーレの自社畑はオーク・ノールにありますが、プティ・シラーのブロックの状態が悪く、植え替えでごくわずかだけこの品種を育てています。

3つめからいよいよジンファンデルです。

ロバート・ビアーレの代名詞的ワインである「ブラック・チキン(Black Chicken)」。ボブの父親のアルドは、1929年生まれ。まだ少年だった1942年に父親が事故で亡くなってしまいました。当時、すでにナパに畑があり、ジンファンデルやプルーン、クルミなどを育てていました。ブドウは他のワイナリーに販売していたのですが、お金を少しでも多くかせぐために、アルドがワインを造って売ることを提案、納屋でワインを造り始めました。ただ、このワイン造りは許可を得ていないものだったので、内緒で取引をする必要があり、電話で「ブラック・チキン」と注文するのがワインのことだと決めたのでした。このコードネームをビアーレのワインの名前に付けました。今も自社畑のブドウを中心に、近隣の契約畑のブドウを加えてワインを造っています。

ワイン造りは、手作業で選果したあと、オープントップのファーメンターで2~4日低温で浸漬し、培養酵母で発酵。1日2~3回パンチダウン。発酵終了後は20%新樽で14カ月熟成しています。樽はブルゴーニュスタイルの樽を使っています。ボルドー系の樽と比べて樽材が厚く、空気を通しにくいという特徴があります。樽材が薄い方がタンニンは和らぐので、逆にストラクチャーを保つということのようです。

2016年のブラック・チキン・ジンファンデルは濃厚で、ザクロやブラック・チェリー、ブラックペッパー。ココナッツやハーブ。柔らかな酸があり、濃いだけではない良さがあります。

次は2022年のブラック・チキン・ジンファンデル。樽の甘い香りを感じますが、アメリカン・オークではなくフレンチ・オークを使っています。2016年よりも熟度高く、プラムや甘草、ヨーグルトのようなまろやかさがあります。

三つ目のジンファンデルはクームズヴィルのR.W.ムーアという畑のもの。ヴィンテージは2022年。「もっとワインを楽しもう」というのがコンセプトだそうです。チョコレートやプラム、レッド・チェリーなど。完熟した果物の美味しさを感じるワインです。

ジンファンデルの後はプティ・シラー(プティト・シラー)です。プティ・シラーはジンファンデルと並んで20世紀前半には一番よく植えられていた品種。濃厚でしっかりとした骨格のあるワインになります。ジンファンデルのブレンド用に使われることも多い品種です。個人的にも推しブドウ品種の一つ。

2015年はラザフォードの畑のプティ・シラー。タニックで超濃厚、プラム、チョコレート、ベーキング・スパイス。酸もあり、濃厚ワイン好きにはたまらないワインでしょう。理想的な年だったとのこと。

もう一つは2022年。この年はラザフォードの畑に加えて自社畑のプティ・シラーとナパのチャイルズ・ヴァレーのブドウを加えています。しっかりしたタンニンと酸。チョコレートケーキのような濃厚さと甘やかさ。

久しぶりに美味しいプティ・シラーを堪能しました。

この日のレストランはパレスホテルのグランド・キッチン。2023年にナパヴァレー・ワインのソムリエ・アンバサダーに選ばれた山田琢馬君がソムリエをしているレストランです。この日の料理は、琢馬君がビアーレのワインに合うようにシェフと考えたオリジナル・メニュー。

ジンファンデルにブリを合わせるなど、斬新ですがソースの味わいでしっかりと合っていておいしい。プティ・シラーには敢えて、料理ではなくチョコレートケーキを合わせるというのも良かったです。

ちなみに今回の来日はZAP(ジンファンデル・アドヴォケイツ・アンド・プロデューサーズ)主催のクルーズツアー(東京発着で2週間かけてアジアを回る)のためでした。

Zinfandel Advocates & ProducersJapan Spotlight Wine CruiseNow Sailing - Food & Wine Trails

ZAPがこんなツアーやっているんですね。知らなかったです。

ロバート・ビアーレはナパを代表するジンファンデルの生産者。ジンファンデルの古木の畑の維持にも力を入れており、古木の畑を登録するヒストリック・ヴィンヤード・ソサイエティのボードメンバーにも、リッジやターリー、ベッドロックなどと名を連ねています。

ウェルカムでいただいたのは2024年のROSATOというロゼ。サンジョヴェーゼが主体でジンファンデルをブレンドしています。全房で優しくプレスしたロゼで、イチゴなどのチャーミングな味わい。ビアーレ家はイタリアの出身ということで、イタリア系品種に思い入れがあるそうです。

次のワインは唯一の白。クレメンティーナ(Crementina)というワインで「Greco Biancco」という品種を使っています。これもイタリア系品種です。ビアーレの自社畑はオーク・ノールにありますが、プティ・シラーのブロックの状態が悪く、植え替えでごくわずかだけこの品種を育てています。

3つめからいよいよジンファンデルです。

ロバート・ビアーレの代名詞的ワインである「ブラック・チキン(Black Chicken)」。ボブの父親のアルドは、1929年生まれ。まだ少年だった1942年に父親が事故で亡くなってしまいました。当時、すでにナパに畑があり、ジンファンデルやプルーン、クルミなどを育てていました。ブドウは他のワイナリーに販売していたのですが、お金を少しでも多くかせぐために、アルドがワインを造って売ることを提案、納屋でワインを造り始めました。ただ、このワイン造りは許可を得ていないものだったので、内緒で取引をする必要があり、電話で「ブラック・チキン」と注文するのがワインのことだと決めたのでした。このコードネームをビアーレのワインの名前に付けました。今も自社畑のブドウを中心に、近隣の契約畑のブドウを加えてワインを造っています。

ワイン造りは、手作業で選果したあと、オープントップのファーメンターで2~4日低温で浸漬し、培養酵母で発酵。1日2~3回パンチダウン。発酵終了後は20%新樽で14カ月熟成しています。樽はブルゴーニュスタイルの樽を使っています。ボルドー系の樽と比べて樽材が厚く、空気を通しにくいという特徴があります。樽材が薄い方がタンニンは和らぐので、逆にストラクチャーを保つということのようです。

2016年のブラック・チキン・ジンファンデルは濃厚で、ザクロやブラック・チェリー、ブラックペッパー。ココナッツやハーブ。柔らかな酸があり、濃いだけではない良さがあります。

次は2022年のブラック・チキン・ジンファンデル。樽の甘い香りを感じますが、アメリカン・オークではなくフレンチ・オークを使っています。2016年よりも熟度高く、プラムや甘草、ヨーグルトのようなまろやかさがあります。

三つ目のジンファンデルはクームズヴィルのR.W.ムーアという畑のもの。ヴィンテージは2022年。「もっとワインを楽しもう」というのがコンセプトだそうです。チョコレートやプラム、レッド・チェリーなど。完熟した果物の美味しさを感じるワインです。

ジンファンデルの後はプティ・シラー(プティト・シラー)です。プティ・シラーはジンファンデルと並んで20世紀前半には一番よく植えられていた品種。濃厚でしっかりとした骨格のあるワインになります。ジンファンデルのブレンド用に使われることも多い品種です。個人的にも推しブドウ品種の一つ。

2015年はラザフォードの畑のプティ・シラー。タニックで超濃厚、プラム、チョコレート、ベーキング・スパイス。酸もあり、濃厚ワイン好きにはたまらないワインでしょう。理想的な年だったとのこと。

もう一つは2022年。この年はラザフォードの畑に加えて自社畑のプティ・シラーとナパのチャイルズ・ヴァレーのブドウを加えています。しっかりしたタンニンと酸。チョコレートケーキのような濃厚さと甘やかさ。

久しぶりに美味しいプティ・シラーを堪能しました。

この日のレストランはパレスホテルのグランド・キッチン。2023年にナパヴァレー・ワインのソムリエ・アンバサダーに選ばれた山田琢馬君がソムリエをしているレストランです。この日の料理は、琢馬君がビアーレのワインに合うようにシェフと考えたオリジナル・メニュー。

ジンファンデルにブリを合わせるなど、斬新ですがソースの味わいでしっかりと合っていておいしい。プティ・シラーには敢えて、料理ではなくチョコレートケーキを合わせるというのも良かったです。

ちなみに今回の来日はZAP(ジンファンデル・アドヴォケイツ・アンド・プロデューサーズ)主催のクルーズツアー(東京発着で2週間かけてアジアを回る)のためでした。

Zinfandel Advocates & ProducersJapan Spotlight Wine CruiseNow Sailing - Food & Wine Trails

ZAPがこんなツアーやっているんですね。知らなかったです。

カリフォルニアワイン協会が、ワインが当たるインスタグラム・キャンペーンを開始しています。

カリフォルニアワイン協会のインスタアカウントをフォローし、5月31日までにワインを楽しんでいる様子をインスタグラムにアップ。その際に上記インスタアカウントをタグ付け(投稿中に @calwinesjp を入れる)するだけです。

店舗のキャンペーンは同期間、関東と近畿で開催されており、それらの店舗での飲食や、そこで購入したワイン、関東・近畿の郷土料理や名所などを投稿に含めると、ポイントが高くなるそうです。

関東の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 関東|カリフォルニアワイン協会

近畿の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 近畿|カリフォルニアワイン協会

カリフォルニアワイン協会さん、今回のキャンペーンの情報は、インスタのこの投稿と、インスタのプロフィールからのキャンペーンへのリンクでしかたどり着けません。サイトのトップページからも行けないというのは、かなり厳しいです。地域ごとのキャンペーンは昨年11月からやっていたようですが、それも今回初めて知りました。もうちょっときちんとプロモーションしてほしいと思います。

カリフォルニアワイン協会のインスタアカウントをフォローし、5月31日までにワインを楽しんでいる様子をインスタグラムにアップ。その際に上記インスタアカウントをタグ付け(投稿中に @calwinesjp を入れる)するだけです。

店舗のキャンペーンは同期間、関東と近畿で開催されており、それらの店舗での飲食や、そこで購入したワイン、関東・近畿の郷土料理や名所などを投稿に含めると、ポイントが高くなるそうです。

関東の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 関東|カリフォルニアワイン協会

近畿の参加店はこちら カリフォルニアワイン・プロモーション in 近畿|カリフォルニアワイン協会

カリフォルニアワイン協会さん、今回のキャンペーンの情報は、インスタのこの投稿と、インスタのプロフィールからのキャンペーンへのリンクでしかたどり着けません。サイトのトップページからも行けないというのは、かなり厳しいです。地域ごとのキャンペーンは昨年11月からやっていたようですが、それも今回初めて知りました。もうちょっときちんとプロモーションしてほしいと思います。

ワイン・スペクテーターのナパヴァレー支局長を長年務めていたジェームズ・ラウビー氏が3月22日、亡くなりました。死因は明らかにされていませんが、急死だったようです。73歳でした。

ジェームズ・ラウビーは、1983年にワイン・スペクテーターの編集者になり、ワイン・スペクテーター誌におけるカリフォルニアワインのレビューを一手に引き受けていました。濃厚で果実味豊かなスタイルのワインが全盛となった2000年代初頭においては特にロバート・パーカーと並んで、そのスタイル確立に大きな影響を与えました。ナパのカベルネもさることながら、個人的にはサイドウェイからのピノ・ノワールのブームにおいて、当時のコスタ・ブラウンのような酸が低くて濃厚なピノ・ノワールに高得点やワイン・オブ・ザ・イヤーにおける高い順位を与えたことが、「シラーのようなピノ・ノワール」と言われるピノ・ノワールの全盛につながったと思っています。

当時は米国ではまだ、酸が多くてデリケートなスタイルのピノ・ノワールを受け入れる土壌がなく、こういった濃厚スタイルを経てアメリカ人のテーストも徐々によりピノ・ノワールらしいスタイルを受け入れるようになったのだと思います。

レビューの点数だけでなく、記事でも大きな影響を与えてきました。特に印象に残っているものでいうと2000年4月30日号の「カルト・ワイン」特集。それまでもカルト・ワインという言葉は使われていましたが、ここでより明確にそのブームが形作られたと言っていいでしょう。表紙はスクリーミング・イーグル創設者のジーン・フィリップスさんでした。

業界の中心にありながら、業界に流されない人でもありました。100点法の採点の点数が各メディアでインフレ化していく中、ワイン・スペクテーターは今でもほとんど100点を付けないことで知られています。また、業界で物議を醸したテーマとしてはブショネの問題があります。ラウビーがブショネを指摘したワイナリーにはボーリュー・ヴィンヤード(BV)、ハンゼル、ガロ・オブ・ソノマ、シャトー・モンテレーナ、ピラー・ロックなどがあります。ブショネの原因物質であるTCAの検知には個人差が大きくあると言われており、ラウビーは極めて敏感だったようです。モンテレーナのブショネの場合、ラウビー以外はほとんどブショネと思わないレベルだったため、ワイナリーを糾弾することが本当にいいのかという話も出ていました。ですが、結局はワイナリー側が徹底した対策を行うことで、改善していったわけで、長い目で見れば彼の指摘は意味があったのだと思います。

2019年にスペクテーターからは引退しましたが、その後もナパに住んでいました。

ご冥福をお祈りします。

ジェームズ・ラウビーは、1983年にワイン・スペクテーターの編集者になり、ワイン・スペクテーター誌におけるカリフォルニアワインのレビューを一手に引き受けていました。濃厚で果実味豊かなスタイルのワインが全盛となった2000年代初頭においては特にロバート・パーカーと並んで、そのスタイル確立に大きな影響を与えました。ナパのカベルネもさることながら、個人的にはサイドウェイからのピノ・ノワールのブームにおいて、当時のコスタ・ブラウンのような酸が低くて濃厚なピノ・ノワールに高得点やワイン・オブ・ザ・イヤーにおける高い順位を与えたことが、「シラーのようなピノ・ノワール」と言われるピノ・ノワールの全盛につながったと思っています。

当時は米国ではまだ、酸が多くてデリケートなスタイルのピノ・ノワールを受け入れる土壌がなく、こういった濃厚スタイルを経てアメリカ人のテーストも徐々によりピノ・ノワールらしいスタイルを受け入れるようになったのだと思います。

レビューの点数だけでなく、記事でも大きな影響を与えてきました。特に印象に残っているものでいうと2000年4月30日号の「カルト・ワイン」特集。それまでもカルト・ワインという言葉は使われていましたが、ここでより明確にそのブームが形作られたと言っていいでしょう。表紙はスクリーミング・イーグル創設者のジーン・フィリップスさんでした。

業界の中心にありながら、業界に流されない人でもありました。100点法の採点の点数が各メディアでインフレ化していく中、ワイン・スペクテーターは今でもほとんど100点を付けないことで知られています。また、業界で物議を醸したテーマとしてはブショネの問題があります。ラウビーがブショネを指摘したワイナリーにはボーリュー・ヴィンヤード(BV)、ハンゼル、ガロ・オブ・ソノマ、シャトー・モンテレーナ、ピラー・ロックなどがあります。ブショネの原因物質であるTCAの検知には個人差が大きくあると言われており、ラウビーは極めて敏感だったようです。モンテレーナのブショネの場合、ラウビー以外はほとんどブショネと思わないレベルだったため、ワイナリーを糾弾することが本当にいいのかという話も出ていました。ですが、結局はワイナリー側が徹底した対策を行うことで、改善していったわけで、長い目で見れば彼の指摘は意味があったのだと思います。

2019年にスペクテーターからは引退しましたが、その後もナパに住んでいました。

ご冥福をお祈りします。

ナパのガーギッチ・ヒルズから創設者の故ミイェンコ「マイク」・ガーギッチの娘で現社長のヴァイオレット・ガーギッチさんが来日され、ディナーに参加しました。

ヴァイオレットさん。空手をやっているせいか、姿勢がいいです。

マイク・ガーギッチは今のクロアチアの出身。2歳でワインを飲み始めたといいます(水が衛生的でないので、消毒代わりに水にワインを混ぜて飲むそう)。3歳のときには実家でのワイン造りを手伝っていたとか。ただ、実家は貧乏で8年生を超えて進学したのは11人兄弟の中でマイク一人だったそうです。

ザグレブ大学でワイン造りを勉強し、サバティカルで米国に行ったことがある教授から「米国は夢を追えるところ」、「ナパはパラダイス」と聞き、米国移住を志します。

入国許可がなかなか得られず、カナダでしばらく働いてからようやく米国への許可を得て1958年にナパに着きました。ちなみにマイクのトレードマークのベレー帽は大学時代に傘が買えずに雨除けにかぶっていたのがきっかけでした。

ナパではBVのアンドレ・チェリチェフや当時の有名ワイナリーだったスーヴェランのリー・スチュワートの下で働き、ロバート・モンダヴィで職を得ました。そこで作った1969年のカベルネ・ソーヴィニヨンがベストカベルネ・ソーヴィニヨンに選ばれ、モンダヴィがこれで有名になったといいます。これがきっかけになり、当時再建を始めたばかりのシャトー・モンテレーナのジム・バレットがカベルネを造るためにマイクを雇ったのでした。ただ、カベルネ・ソーヴィニヨンを造るのには時間もお金もかかり、最低でも5年間はかかるという計画で、マイクがキャッシュ・フローのためにシャルドネを造ることを提案したのでした。その2ヴィンテージ目の1973年のシャルドネが、「パリスの審判」で一位になったのでした。

また、この当時、マイクのイタリア人の友人がガレージで作ったカベルネ・ソーヴィニヨンとジンファンデルを飲ませてもらったものが非常に素晴らしく、「素晴らしいブドウを手に入れて自然に作ったワインが一番いい」というフィロソフィーを持つようになりました。

パリスの審判の1年後にはコーヒーの会社を経営するオースティン・ヒルズがパートナーとなり、ガーギッチ・ヒルズを創設しました。最初のシャルドネはシカゴで1980年5月に開かれたシャルドネ・ショーダウンにおいて221種類の中で1位になり、キングオブシャルドネと呼ばれるようになりました。

ガーギッチ・ヒルズのこだわりの一つが畑。2003年にはすべて自社畑のブドウだけでワインを造るようになりました。1986年にクロアチアからやってきた甥のイーヴォが畑を見るようになり、彼の薦めで2000年からオーガニックな栽培に切り替え、2006年には認証を取りました。認証は取らなくても良かったのですが、自然派スーパーのホールフーズが、ロゴを入れたいというので認証を取りました。あくまでもいいブドウを造るのが目的なので、マーケティングのためではないと言います。認証に必要なレベルを大きく超えて実践しているので、認証機関が驚くほどだったとのこと。

ビオディナミは2003年に畑のウイルスにやられたブロックを植え替えるときに始めました。先駆者としてい知られるロワールのニコラ・ジョリーからそのやり方を聞いたマイクは、クロアチアの畑でやっていた農法と似ていると感じて、自社畑に導入しました。するとすぐに畑の状態が良くなり驚いたといいます。

2018年には再生可能型有機栽培「ROC」を始め、2023年に認証を取得しました。従来のオーガニックやビオディナミでは生きている土壌を作ることはできないと感じて、この方法を始めました。この農法の大きな特徴の一つが、基本的に土地をなるべく耕さないこと。土地を耕すと微生物を破壊し、二酸化炭素が空気中に放出されるためです。また、耕すことで土が流出するなどの問題も起こります。ROCを始めてから土壌の中の有機物がすぐに1%くらい増えたそうで、普通はそれだけ増えるのには何年もかかるので、UCデーヴィスの研究者も驚いたとのことでした。

耕すのがいいのか、耕さない方がいいのかについては、現状意見が分かれるところでもあります。例えばスクリーミング・イーグルでは耕す方がいいと思っているとのことでした。一方、ガーギッチ・ヒルズでは耕さない方がいいという、強い確信があります。2022年に1週間以上40数度の気温が続く熱波が来たとき、隣の耕している畑では温度が70度にもなったのに対し、ガーギッチの畑は39度までしか上がりませんでした。土の温度が70度にもなると土の中の微生物も死んでしまいます。また、同じ年、1日に250mmもの雨が降ったときに、隣の畑は水浸しになりましたが、ガーギッチの畑は大丈夫でした。下の写真にあるように、実際に土壌はふかふかで絨毯の上を歩いているかのようだとのことです。こういった実証を経て自信を持ってROCに取り組んでいます。ヴァイオレットさんによると、上記の状態を見たドミナス(ガーギッチのヨントヴィルの畑と隣り合わせの畑です)も、最近ROCに取り組み始めているそうです。

ガーギッチではこのようなROCによる状態の変化を専門の研究者を置いて調べてレポートする体制を取っています。ROCに最も熱心に取り組んでいるワイナリーの一つといっていいでしょう。

ナパでは多くの場合、樹齢が20年を過ぎると植え替えをしています。ただ、ブドウの樹もできるだけ長く生きるのが自然であり、ROCのアプローチが自然だと感じています。植え替えはコストがかかるということ以外に、樹齢が長いとブドウの味に複雑性が出てくるためです。

植え替えもブロック単位で行うのではなく1本ずつ行っています。現在、シャルドネの畑の植え替えをしているのですが、これはAxR1というフィロキセラへの耐性が低い台木を使っており、樹勢が落ちてきてしまっています。このときにすべてを植え替えるのではなく、1本単位に植え替えをします。「ディープ・イリゲーション」という土中の深いところに灌漑をして、根を下に伸ばすようにします。こうすると下の方にある砂地の土壌に根が届き、フィロキセラにやられないようになります。これはマイクが考えた方法で、今も80年代の木が残っているのだそうです。ジンファンデルでも1889年の樹が残っているといいます。

ワインの話に移ります。ガーギッチではバランスが取れてエレガントでフードフレンドリーなワインを作り続けています。最初のワインはフュメ・ブラン。先ほど、モントレーナのキャッシュフローのワインがシャルドネだったという話を紹介しましたが、ロバート・モンダヴィにとってはソーヴィニヨン・ブランがキャッシュフローのワインで、樽を使ってフュメ・ブランと名付けたものが大ヒットしました。このモンダヴィのフュメ・ブランを手掛けたのもマイク・ガーギッチでした。ガーギッチ・ヒルズでは、モンダヴィに敬意を表す意味を込めて、フュメ・ブランの名前を使い続けています(ただ、最近ではフュメ・ブランといっても知らない人も増えたのでソーヴィニヨン・ブランと併記しています)。

ガーギッチのフュメ・ブランはナパの南端のAVAであるロス・カーネロスと、カーネロスよりもさらに海に近く冷涼なアメリカン・キャニオンの畑のブドウを使っています。樽発酵樽熟成をしており、通常の樽のほか、フードルと呼ぶ大樽も使っています。ヴィンテージは2021年

酸が豊かで柑橘系のさわやかさとミネラル感、黄色い花の香り。樽香はほとんど感じませんがなめらかなテクスチャーが樽の雰囲気を感じさせます。高級感もあり美味しい。

近年は、アンフォラやコンクリート・エッグなど様々な発酵槽を併用してソーヴィニヨン・ブランを作るワイナリーも増えてきていますが、ガーギッチでは伝統的な方法を大事にして樽だけを使っています。実はコンクリート・エッグは導入したことがあるのですが、2年使ってやめてしまい、他のワイナリーに売ってしまったそうです。

次は2021年のシャルドネです。こちらも樽発酵しており、新樽と1年の樽と2年の樽を組み合わせて使っています。

軽いヴァニラの香りにマジパンと黄色い花の香り(このあたりがガーギッチのシャルドネには毎回感じられます)。柑橘にハチミツ、ちょっとトロピカルフルーツのニュアンスもあります。おだやかでバランスのいいシャルドネです。

赤は2019年のジンファンデルから。ガーギッチのジンファンデルはエレガントで、ジンファンデルだと気が付かない人が多いくらい。実際にジンファンデルを飲んだ人がワイナリーにワインを買いに来て「ピノ・ノワールをください」と言ったという話もあるくらいです(ガーギッチではピノ・ノワールは作っていません)。

ザクロやレッド・チェリー。合わせた料理が中華だったせいかもしれませんが黒酢のようなコクと酸を感じました。フォレストフロアや皮革のようなニュアンスもあり、エレガントで熟成も楽しめそうなジンファンデル。ジンファンデルというと濃くて甘いワインばかりと思っている方にはぜひこのジンファンデルを飲んでほしい。

最後は2019年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ヨントヴィル、ラザフォード、カリストガの畑のブドウを使っています。古いものでは1959年に植えたカベルネのブロックも入っています。

ザクロにレッド・チェリー、ブラックチェリー、カシス。豊かな果実味がありミディアムボディでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。杉やタイムのニュアンスも。これもフードフレンドリーなカベルネ・ソーヴィニヨンです。

麻布台ヒルズの虎景軒(フージン)の料理も素晴らしく美味しかったです。特にジンファンデルにはよく合いました。

ヴァイオレットさん。空手をやっているせいか、姿勢がいいです。

マイク・ガーギッチは今のクロアチアの出身。2歳でワインを飲み始めたといいます(水が衛生的でないので、消毒代わりに水にワインを混ぜて飲むそう)。3歳のときには実家でのワイン造りを手伝っていたとか。ただ、実家は貧乏で8年生を超えて進学したのは11人兄弟の中でマイク一人だったそうです。

ザグレブ大学でワイン造りを勉強し、サバティカルで米国に行ったことがある教授から「米国は夢を追えるところ」、「ナパはパラダイス」と聞き、米国移住を志します。

入国許可がなかなか得られず、カナダでしばらく働いてからようやく米国への許可を得て1958年にナパに着きました。ちなみにマイクのトレードマークのベレー帽は大学時代に傘が買えずに雨除けにかぶっていたのがきっかけでした。

ナパではBVのアンドレ・チェリチェフや当時の有名ワイナリーだったスーヴェランのリー・スチュワートの下で働き、ロバート・モンダヴィで職を得ました。そこで作った1969年のカベルネ・ソーヴィニヨンがベストカベルネ・ソーヴィニヨンに選ばれ、モンダヴィがこれで有名になったといいます。これがきっかけになり、当時再建を始めたばかりのシャトー・モンテレーナのジム・バレットがカベルネを造るためにマイクを雇ったのでした。ただ、カベルネ・ソーヴィニヨンを造るのには時間もお金もかかり、最低でも5年間はかかるという計画で、マイクがキャッシュ・フローのためにシャルドネを造ることを提案したのでした。その2ヴィンテージ目の1973年のシャルドネが、「パリスの審判」で一位になったのでした。

また、この当時、マイクのイタリア人の友人がガレージで作ったカベルネ・ソーヴィニヨンとジンファンデルを飲ませてもらったものが非常に素晴らしく、「素晴らしいブドウを手に入れて自然に作ったワインが一番いい」というフィロソフィーを持つようになりました。

パリスの審判の1年後にはコーヒーの会社を経営するオースティン・ヒルズがパートナーとなり、ガーギッチ・ヒルズを創設しました。最初のシャルドネはシカゴで1980年5月に開かれたシャルドネ・ショーダウンにおいて221種類の中で1位になり、キングオブシャルドネと呼ばれるようになりました。

ガーギッチ・ヒルズのこだわりの一つが畑。2003年にはすべて自社畑のブドウだけでワインを造るようになりました。1986年にクロアチアからやってきた甥のイーヴォが畑を見るようになり、彼の薦めで2000年からオーガニックな栽培に切り替え、2006年には認証を取りました。認証は取らなくても良かったのですが、自然派スーパーのホールフーズが、ロゴを入れたいというので認証を取りました。あくまでもいいブドウを造るのが目的なので、マーケティングのためではないと言います。認証に必要なレベルを大きく超えて実践しているので、認証機関が驚くほどだったとのこと。

ビオディナミは2003年に畑のウイルスにやられたブロックを植え替えるときに始めました。先駆者としてい知られるロワールのニコラ・ジョリーからそのやり方を聞いたマイクは、クロアチアの畑でやっていた農法と似ていると感じて、自社畑に導入しました。するとすぐに畑の状態が良くなり驚いたといいます。

2018年には再生可能型有機栽培「ROC」を始め、2023年に認証を取得しました。従来のオーガニックやビオディナミでは生きている土壌を作ることはできないと感じて、この方法を始めました。この農法の大きな特徴の一つが、基本的に土地をなるべく耕さないこと。土地を耕すと微生物を破壊し、二酸化炭素が空気中に放出されるためです。また、耕すことで土が流出するなどの問題も起こります。ROCを始めてから土壌の中の有機物がすぐに1%くらい増えたそうで、普通はそれだけ増えるのには何年もかかるので、UCデーヴィスの研究者も驚いたとのことでした。

耕すのがいいのか、耕さない方がいいのかについては、現状意見が分かれるところでもあります。例えばスクリーミング・イーグルでは耕す方がいいと思っているとのことでした。一方、ガーギッチ・ヒルズでは耕さない方がいいという、強い確信があります。2022年に1週間以上40数度の気温が続く熱波が来たとき、隣の耕している畑では温度が70度にもなったのに対し、ガーギッチの畑は39度までしか上がりませんでした。土の温度が70度にもなると土の中の微生物も死んでしまいます。また、同じ年、1日に250mmもの雨が降ったときに、隣の畑は水浸しになりましたが、ガーギッチの畑は大丈夫でした。下の写真にあるように、実際に土壌はふかふかで絨毯の上を歩いているかのようだとのことです。こういった実証を経て自信を持ってROCに取り組んでいます。ヴァイオレットさんによると、上記の状態を見たドミナス(ガーギッチのヨントヴィルの畑と隣り合わせの畑です)も、最近ROCに取り組み始めているそうです。

ガーギッチではこのようなROCによる状態の変化を専門の研究者を置いて調べてレポートする体制を取っています。ROCに最も熱心に取り組んでいるワイナリーの一つといっていいでしょう。

ナパでは多くの場合、樹齢が20年を過ぎると植え替えをしています。ただ、ブドウの樹もできるだけ長く生きるのが自然であり、ROCのアプローチが自然だと感じています。植え替えはコストがかかるということ以外に、樹齢が長いとブドウの味に複雑性が出てくるためです。

植え替えもブロック単位で行うのではなく1本ずつ行っています。現在、シャルドネの畑の植え替えをしているのですが、これはAxR1というフィロキセラへの耐性が低い台木を使っており、樹勢が落ちてきてしまっています。このときにすべてを植え替えるのではなく、1本単位に植え替えをします。「ディープ・イリゲーション」という土中の深いところに灌漑をして、根を下に伸ばすようにします。こうすると下の方にある砂地の土壌に根が届き、フィロキセラにやられないようになります。これはマイクが考えた方法で、今も80年代の木が残っているのだそうです。ジンファンデルでも1889年の樹が残っているといいます。

ワインの話に移ります。ガーギッチではバランスが取れてエレガントでフードフレンドリーなワインを作り続けています。最初のワインはフュメ・ブラン。先ほど、モントレーナのキャッシュフローのワインがシャルドネだったという話を紹介しましたが、ロバート・モンダヴィにとってはソーヴィニヨン・ブランがキャッシュフローのワインで、樽を使ってフュメ・ブランと名付けたものが大ヒットしました。このモンダヴィのフュメ・ブランを手掛けたのもマイク・ガーギッチでした。ガーギッチ・ヒルズでは、モンダヴィに敬意を表す意味を込めて、フュメ・ブランの名前を使い続けています(ただ、最近ではフュメ・ブランといっても知らない人も増えたのでソーヴィニヨン・ブランと併記しています)。

ガーギッチのフュメ・ブランはナパの南端のAVAであるロス・カーネロスと、カーネロスよりもさらに海に近く冷涼なアメリカン・キャニオンの畑のブドウを使っています。樽発酵樽熟成をしており、通常の樽のほか、フードルと呼ぶ大樽も使っています。ヴィンテージは2021年

酸が豊かで柑橘系のさわやかさとミネラル感、黄色い花の香り。樽香はほとんど感じませんがなめらかなテクスチャーが樽の雰囲気を感じさせます。高級感もあり美味しい。

近年は、アンフォラやコンクリート・エッグなど様々な発酵槽を併用してソーヴィニヨン・ブランを作るワイナリーも増えてきていますが、ガーギッチでは伝統的な方法を大事にして樽だけを使っています。実はコンクリート・エッグは導入したことがあるのですが、2年使ってやめてしまい、他のワイナリーに売ってしまったそうです。

次は2021年のシャルドネです。こちらも樽発酵しており、新樽と1年の樽と2年の樽を組み合わせて使っています。

軽いヴァニラの香りにマジパンと黄色い花の香り(このあたりがガーギッチのシャルドネには毎回感じられます)。柑橘にハチミツ、ちょっとトロピカルフルーツのニュアンスもあります。おだやかでバランスのいいシャルドネです。

赤は2019年のジンファンデルから。ガーギッチのジンファンデルはエレガントで、ジンファンデルだと気が付かない人が多いくらい。実際にジンファンデルを飲んだ人がワイナリーにワインを買いに来て「ピノ・ノワールをください」と言ったという話もあるくらいです(ガーギッチではピノ・ノワールは作っていません)。

ザクロやレッド・チェリー。合わせた料理が中華だったせいかもしれませんが黒酢のようなコクと酸を感じました。フォレストフロアや皮革のようなニュアンスもあり、エレガントで熟成も楽しめそうなジンファンデル。ジンファンデルというと濃くて甘いワインばかりと思っている方にはぜひこのジンファンデルを飲んでほしい。

最後は2019年のカベルネ・ソーヴィニヨン。ヨントヴィル、ラザフォード、カリストガの畑のブドウを使っています。古いものでは1959年に植えたカベルネのブロックも入っています。

ザクロにレッド・チェリー、ブラックチェリー、カシス。豊かな果実味がありミディアムボディでエレガントなカベルネ・ソーヴィニヨン。杉やタイムのニュアンスも。これもフードフレンドリーなカベルネ・ソーヴィニヨンです。

麻布台ヒルズの虎景軒(フージン)の料理も素晴らしく美味しかったです。特にジンファンデルにはよく合いました。