造るワインのすべてが超高評価というモルレ・ファミリーのワインの正式輸入が始まりました。輸出担当をしているジュリアン・デュカス氏が来日してセミナーを開催しまいた。

まず、モルレのワインがどれくらい高い評価なのか紹介しておきましょう。モルレは様々な評論家からこれまで合計29回もの100点を取っており、中にはレイト・ハーヴェストのデザートワインも含まれています。この中で、ワイン・アドヴォケイトのレイティングで見ると、シャルドネとカベルネ・フラン、ホワイト・ブレンド(セミヨン中心)で最高100点、ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニヨンで最高99点、シラーで最高97点。100点が合計で7本となっています。ピノ・ノワールとシャルドネだけ、あるいはカベルネ・ソーヴィニヨンに特化したワイナリーはたくさんありますが、両方でこれだけ高い評価を得ているワイナリーはほとんどありません。

キャラクター的によく似ていて、関連も深く、競合になるのは可能性が高いのがピーター・マイケルです。ピーター・マイケルではワイン・アドヴォケイトの100点は10本あるもののシャルドネとピノ・ノワールの2種類。カベルネ・ソーヴィニヨンは最高99点、セミヨンが98点と、モルレは引けを取りません。

どちらもオールラウンダーのトップ中のトップと言っていいでしょう。

ちなみに、関連が深いというのは、モルレの創設者でワインメーカーでもあるリュック・モルレはピーター・マイケルの4代目ワインメーカーだったのです。2001年にワインメーカーに就任し、2005年まで続けました。2006年にピーター・マイケルを辞めようとしたところ、強く慰留され、結局次のワインメーカーにニコラス・モルレを招聘し、リュックもコンサルタントとして残ることでやっと認めてもらったのでした。現在は6代目のワインメーカーになっていますが、二人合わせると20年近くもの間、ピーター・マイケルのワインを支えてきたのです。リュックは現在もピーター・マイケルでコンサルティングを続けています。ワインにフランス語の名前を付けることなど、ほかにも共通点の多い二つのワイナリーです。

リュックはシャンパーニュのアイ村の近くの出身。シャンパーニュやブルゴーニュ、ボルドーで修行しました。妻のジョディはカリフォルニアのサクラメント出身。二人は1994年にパリで出会い、カリフォルニアにやってきました。そのときの所持金は800ドルしかなかったといいます。カリフォルニアではニュートンなどで働き、その後、前述のようにピーターマイケルのワインメーカーとして活躍し、2006年にモルレ・ファミリーを立ち上げました。ジョディは学校の先生をしていましたが、それをやめてワイナリーのジェネラル・マネジャになりました。

モルレ・ファミリーでは、品質に妥協しないこと、ワインにおける調和のセンス、そして家族経営を三つの柱としています。

モルレはシャルドネとピノ・ノワールについてはフォートロス・シーヴューにある契約畑のブドウを使っています。シラーはベネット・ヴァレー、セミヨンもソノマで調達しており、ソノマのイメージが強いですが、実はワイナリーはナパのセント・ヘレナにあります。また、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランについては以前はナパのベクストファー・ト・カロンなどから調達していましたが、現在は自社畑のみになっています。

最初の自社畑はピーター・マイケルの本拠地でもあるナイツ・ヴァレー。Mon Chevalierという畑です。石と粘土の赤土でミネラル感と強固なタンニンがボルドーを彷彿とさせるようなワインができる畑です。

2008年にはナパのセント・ヘレナに畑とワイナリーを購入しました。マヤカマス山脈側の山すそで、火山性の土壌と沖積性の土壌が混じっている傾斜のある土地です。チャールズ・クリュッグのはす向かいあたりで、ちょうどナパヴァレーの幅が狭くなるあたりの畑です。

最も新しい畑が2015年に取得したオークヴィルの畑。ト・カロン・ヴィンヤードからハイウェイを挟んで向かい合うところ。オーパス・ワンから少し南になります。マヤカマス山脈からの沖積性土壌で砂利が多い土壌です。カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランを植えています。10.5ヘクタール。

畑の管理は、12人からなる専門のチームで行っています。サスティナブルかつ有機栽培を実践しており、除草剤などは使用していません。収穫はブドウの鮮度を落とさないために夜間に行い、冷蔵トラックで運びます。白ワイン用のブドウは房単位で選果します。房単位で選果するのは、白ワイン用のブドウを房のままプレスするためです。粒を外してしまうと、酸素に触れる時間がながくなってしまいます。赤ワイン用のブドウは粒単位で、2段階の選果を行います。

白は樽発酵・樽熟成、赤は600リットルのパンチョン(フレンチオーク)を2/3使い、自然に発酵させます。樽についてはこだわりを持っており、フランスのダナジュー社の樽を自身で米国に輸入しているとのこと。清澄・濾過はせずにボトル詰めします。コルクは一つひとつ、ブショネの原因となる「TCA」のチェックをしたものを使っています。

今回はシャルドネ2種、ピノ・ノワール2種、カベルネ・ソーヴィニヨン3種の計7種類のワインを試飲しました。個々のワインの説明と合わせて試飲コメントを紹介していきます。

Ma Douce Chardonnay 2020

ワインの名前の「マ・ドゥ―ス」は「私の愛しい人」という意味で妻ジョディにちなんでいます。ウエスト・ソノマ・コーストの中でも標高の高いところに位置するAVAフォートロス・シーヴューの畑のブドウを使ったシャルドネです。太平洋から近く、冷涼ですが、標高が高いため、霧はほとんどかからず、日照をしっかりと浴びます。シャルドネはウェンテ・クローン。熟成は85%新樽で12カ月。シュールリーでバトナージュもします。100%MLF。

白い花やヘーゼルナッツ。酸高く、柑橘強いですが、時間が経ち、温度が上がるとだんだん、クリームブリュレのような甘い香りが広がってきます。冷涼感と完熟という相反するような個性を併せ持つフォートロス・シーヴューらしさが出たワインです。

Ma Princesse Chardonnay 2021

名称の「マ・プリンセス」は「私のプリンセス」、すなわち娘のクレアのことを指しています。畑はロシアン・リバー・ヴァレーの川岸にあり、オールド・ウェンテ・クローンのシャルドネが植わっています。

フォートロス・シーヴューよりも温かなロシアン・リバー・ヴァレーの畑であり、ワインの色もやや濃く、味わいもより重厚で重層的です。柑橘に白桃柔らかい風味。酸高く、ミネラル感もあります。今回、やや温度を低めで供しているので、これも温度が上がるとクリームブリュレ感が出てきます。冷涼感はマ・ドゥ―スが上回りますが、複雑さはこちらが上に感じました。どちらも素晴らしいですが、個人的にはこちらを高く評価します。

この二つのシャルドネは奥さんと娘にちなんでいるわけですが、娘のワインの方が後から市場に投入されました。そのとき、奥さんのワインよりも価格が高かったので、奥さんの機嫌が悪くなったそうです。その後「Coup de Cœur」というバレル・セレクションのトップキュベを投入したことで、その問題は解消されたとのこと。

さらに余談になりますが、実はピーター・マイケルでも似たような話がありました。息子が結婚したときに、嫁が来たことを喜んで「Ma Belle-Fille(私の美しい娘)」というシャルドネを造ったのですが、実は奥さんにちなんだワインがなかったため、奥さんが機嫌を損ねたのでした。そこで、ピーター・マイケルがピノ・ノワールを始めたときに「Ma Danseuse(私のダンスパートナー)」というワインを造ったのでした。これはピーター・マイケルが奥さんとダンス教室で知り合ったことにちなんでいます。

En Famille Pinot Noir 2019

ワイン名の「アン・ファミーユ」は家族のこと。畑はマ・ドゥ―スと同じです。標高385~400mで南東向き斜面の畑。

赤い果実にちょっとアーシーな風味。しっかり熟していますが酸もあり、複雑な味わい。

Coteaux Nobles Pinot Noir 2020

ワイン名の「コトー・ノーブル」は「高貴な丘陵地帯」の意味。畑はアン・ファミーユと同じですが、標高が少し高く(400~430m)、斜面は南向きではありません。その分、アン・ファミーユよりも冷涼になります。

赤い果実にハーブのニュアンス。アン・ファミーユと比べると、やや線が細くエレガント。個人的にはアン・ファミーユの方が好きですが、エレガント好きならこちらを選ぶと思います。

最後はカベルネ・ソーヴィニヨン3本です。

Les Petits Morlet Cabernet Sauvignon 2019

自社畑の樹齢3~5年の若木のブドウを使ったエントリー向けのワイン。複数の畑をブレンドしており「Napa Valley」のAVA表記となります。85%新樽で16カ月の熟成。

ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンとしては珍しいほどの青いニュアンスがあります。タンニンも強く、ボルドー的な印象が強い中、みずみずしい果実の香りがナパらしさを表現しています。

Mon Chevalier Cabernet Sauvignon 2019

前述のように「モン・シュヴァリエ(私の騎士)」はナイツ・ヴァレーの自社畑。ワインの名前は息子のポール・モルレにちなんでいます。ナイツ・ヴァレーは内陸で温暖ですが、標高150~200mほどのところで冷涼な風が届きます。

ブルーベリーにカシス、わずかにレッド・チェリー。コーヒーやシナモン、凝縮感強く複雑で多層的なワインです。

ところで、このワイン、ラベルに剣の絵が描かれています。もちろん「騎士」を模したものですが、左側の剣は実はスターウオーズのライトセーバーになっています。

Morlet Estate Cabernet Sauvignon 2018

最後のワインはナパのセント・ヘレナのカベルネ・ソーヴィニヨンで造ったカベルネ・ソーヴィニヨンです。

カシス、鉛筆の芯、皮革、チョコレート、酸やや高くなめらかなタンニン。凝縮感があり、バランス良く非常においしい。かすかに青さも感じます。モン・

シュヴァリエの方が複雑さがあり、熟成させるならそちらを選びたいですが、今飲むならバランスのよいこちらを選びます。

モルレのワインの輸入元はワインショップでもある勝田商店。フランスとカリフォルニアのハイエンドのワインを売るショップです。ショップでは今回の試飲に含まれていないトップキュベなども売られています。

まず、モルレのワインがどれくらい高い評価なのか紹介しておきましょう。モルレは様々な評論家からこれまで合計29回もの100点を取っており、中にはレイト・ハーヴェストのデザートワインも含まれています。この中で、ワイン・アドヴォケイトのレイティングで見ると、シャルドネとカベルネ・フラン、ホワイト・ブレンド(セミヨン中心)で最高100点、ピノ・ノワールとカベルネ・ソーヴィニヨンで最高99点、シラーで最高97点。100点が合計で7本となっています。ピノ・ノワールとシャルドネだけ、あるいはカベルネ・ソーヴィニヨンに特化したワイナリーはたくさんありますが、両方でこれだけ高い評価を得ているワイナリーはほとんどありません。

キャラクター的によく似ていて、関連も深く、競合になるのは可能性が高いのがピーター・マイケルです。ピーター・マイケルではワイン・アドヴォケイトの100点は10本あるもののシャルドネとピノ・ノワールの2種類。カベルネ・ソーヴィニヨンは最高99点、セミヨンが98点と、モルレは引けを取りません。

どちらもオールラウンダーのトップ中のトップと言っていいでしょう。

ちなみに、関連が深いというのは、モルレの創設者でワインメーカーでもあるリュック・モルレはピーター・マイケルの4代目ワインメーカーだったのです。2001年にワインメーカーに就任し、2005年まで続けました。2006年にピーター・マイケルを辞めようとしたところ、強く慰留され、結局次のワインメーカーにニコラス・モルレを招聘し、リュックもコンサルタントとして残ることでやっと認めてもらったのでした。現在は6代目のワインメーカーになっていますが、二人合わせると20年近くもの間、ピーター・マイケルのワインを支えてきたのです。リュックは現在もピーター・マイケルでコンサルティングを続けています。ワインにフランス語の名前を付けることなど、ほかにも共通点の多い二つのワイナリーです。

リュックはシャンパーニュのアイ村の近くの出身。シャンパーニュやブルゴーニュ、ボルドーで修行しました。妻のジョディはカリフォルニアのサクラメント出身。二人は1994年にパリで出会い、カリフォルニアにやってきました。そのときの所持金は800ドルしかなかったといいます。カリフォルニアではニュートンなどで働き、その後、前述のようにピーターマイケルのワインメーカーとして活躍し、2006年にモルレ・ファミリーを立ち上げました。ジョディは学校の先生をしていましたが、それをやめてワイナリーのジェネラル・マネジャになりました。

モルレ・ファミリーでは、品質に妥協しないこと、ワインにおける調和のセンス、そして家族経営を三つの柱としています。

モルレはシャルドネとピノ・ノワールについてはフォートロス・シーヴューにある契約畑のブドウを使っています。シラーはベネット・ヴァレー、セミヨンもソノマで調達しており、ソノマのイメージが強いですが、実はワイナリーはナパのセント・ヘレナにあります。また、カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランについては以前はナパのベクストファー・ト・カロンなどから調達していましたが、現在は自社畑のみになっています。

最初の自社畑はピーター・マイケルの本拠地でもあるナイツ・ヴァレー。Mon Chevalierという畑です。石と粘土の赤土でミネラル感と強固なタンニンがボルドーを彷彿とさせるようなワインができる畑です。

2008年にはナパのセント・ヘレナに畑とワイナリーを購入しました。マヤカマス山脈側の山すそで、火山性の土壌と沖積性の土壌が混じっている傾斜のある土地です。チャールズ・クリュッグのはす向かいあたりで、ちょうどナパヴァレーの幅が狭くなるあたりの畑です。

最も新しい畑が2015年に取得したオークヴィルの畑。ト・カロン・ヴィンヤードからハイウェイを挟んで向かい合うところ。オーパス・ワンから少し南になります。マヤカマス山脈からの沖積性土壌で砂利が多い土壌です。カベルネ・ソーヴィニヨンとカベルネ・フランを植えています。10.5ヘクタール。

畑の管理は、12人からなる専門のチームで行っています。サスティナブルかつ有機栽培を実践しており、除草剤などは使用していません。収穫はブドウの鮮度を落とさないために夜間に行い、冷蔵トラックで運びます。白ワイン用のブドウは房単位で選果します。房単位で選果するのは、白ワイン用のブドウを房のままプレスするためです。粒を外してしまうと、酸素に触れる時間がながくなってしまいます。赤ワイン用のブドウは粒単位で、2段階の選果を行います。

白は樽発酵・樽熟成、赤は600リットルのパンチョン(フレンチオーク)を2/3使い、自然に発酵させます。樽についてはこだわりを持っており、フランスのダナジュー社の樽を自身で米国に輸入しているとのこと。清澄・濾過はせずにボトル詰めします。コルクは一つひとつ、ブショネの原因となる「TCA」のチェックをしたものを使っています。

今回はシャルドネ2種、ピノ・ノワール2種、カベルネ・ソーヴィニヨン3種の計7種類のワインを試飲しました。個々のワインの説明と合わせて試飲コメントを紹介していきます。

Ma Douce Chardonnay 2020

ワインの名前の「マ・ドゥ―ス」は「私の愛しい人」という意味で妻ジョディにちなんでいます。ウエスト・ソノマ・コーストの中でも標高の高いところに位置するAVAフォートロス・シーヴューの畑のブドウを使ったシャルドネです。太平洋から近く、冷涼ですが、標高が高いため、霧はほとんどかからず、日照をしっかりと浴びます。シャルドネはウェンテ・クローン。熟成は85%新樽で12カ月。シュールリーでバトナージュもします。100%MLF。

白い花やヘーゼルナッツ。酸高く、柑橘強いですが、時間が経ち、温度が上がるとだんだん、クリームブリュレのような甘い香りが広がってきます。冷涼感と完熟という相反するような個性を併せ持つフォートロス・シーヴューらしさが出たワインです。

Ma Princesse Chardonnay 2021

名称の「マ・プリンセス」は「私のプリンセス」、すなわち娘のクレアのことを指しています。畑はロシアン・リバー・ヴァレーの川岸にあり、オールド・ウェンテ・クローンのシャルドネが植わっています。

フォートロス・シーヴューよりも温かなロシアン・リバー・ヴァレーの畑であり、ワインの色もやや濃く、味わいもより重厚で重層的です。柑橘に白桃柔らかい風味。酸高く、ミネラル感もあります。今回、やや温度を低めで供しているので、これも温度が上がるとクリームブリュレ感が出てきます。冷涼感はマ・ドゥ―スが上回りますが、複雑さはこちらが上に感じました。どちらも素晴らしいですが、個人的にはこちらを高く評価します。

この二つのシャルドネは奥さんと娘にちなんでいるわけですが、娘のワインの方が後から市場に投入されました。そのとき、奥さんのワインよりも価格が高かったので、奥さんの機嫌が悪くなったそうです。その後「Coup de Cœur」というバレル・セレクションのトップキュベを投入したことで、その問題は解消されたとのこと。

さらに余談になりますが、実はピーター・マイケルでも似たような話がありました。息子が結婚したときに、嫁が来たことを喜んで「Ma Belle-Fille(私の美しい娘)」というシャルドネを造ったのですが、実は奥さんにちなんだワインがなかったため、奥さんが機嫌を損ねたのでした。そこで、ピーター・マイケルがピノ・ノワールを始めたときに「Ma Danseuse(私のダンスパートナー)」というワインを造ったのでした。これはピーター・マイケルが奥さんとダンス教室で知り合ったことにちなんでいます。

En Famille Pinot Noir 2019

ワイン名の「アン・ファミーユ」は家族のこと。畑はマ・ドゥ―スと同じです。標高385~400mで南東向き斜面の畑。

赤い果実にちょっとアーシーな風味。しっかり熟していますが酸もあり、複雑な味わい。

Coteaux Nobles Pinot Noir 2020

ワイン名の「コトー・ノーブル」は「高貴な丘陵地帯」の意味。畑はアン・ファミーユと同じですが、標高が少し高く(400~430m)、斜面は南向きではありません。その分、アン・ファミーユよりも冷涼になります。

赤い果実にハーブのニュアンス。アン・ファミーユと比べると、やや線が細くエレガント。個人的にはアン・ファミーユの方が好きですが、エレガント好きならこちらを選ぶと思います。

最後はカベルネ・ソーヴィニヨン3本です。

Les Petits Morlet Cabernet Sauvignon 2019

自社畑の樹齢3~5年の若木のブドウを使ったエントリー向けのワイン。複数の畑をブレンドしており「Napa Valley」のAVA表記となります。85%新樽で16カ月の熟成。

ナパのカベルネ・ソーヴィニヨンとしては珍しいほどの青いニュアンスがあります。タンニンも強く、ボルドー的な印象が強い中、みずみずしい果実の香りがナパらしさを表現しています。

Mon Chevalier Cabernet Sauvignon 2019

前述のように「モン・シュヴァリエ(私の騎士)」はナイツ・ヴァレーの自社畑。ワインの名前は息子のポール・モルレにちなんでいます。ナイツ・ヴァレーは内陸で温暖ですが、標高150~200mほどのところで冷涼な風が届きます。

ブルーベリーにカシス、わずかにレッド・チェリー。コーヒーやシナモン、凝縮感強く複雑で多層的なワインです。

ところで、このワイン、ラベルに剣の絵が描かれています。もちろん「騎士」を模したものですが、左側の剣は実はスターウオーズのライトセーバーになっています。

Morlet Estate Cabernet Sauvignon 2018

最後のワインはナパのセント・ヘレナのカベルネ・ソーヴィニヨンで造ったカベルネ・ソーヴィニヨンです。

カシス、鉛筆の芯、皮革、チョコレート、酸やや高くなめらかなタンニン。凝縮感があり、バランス良く非常においしい。かすかに青さも感じます。モン・

シュヴァリエの方が複雑さがあり、熟成させるならそちらを選びたいですが、今飲むならバランスのよいこちらを選びます。

モルレのワインの輸入元はワインショップでもある勝田商店。フランスとカリフォルニアのハイエンドのワインを売るショップです。ショップでは今回の試飲に含まれていないトップキュベなども売られています。

カリフォルニアのローダイの生産者団体が、欧州ワインに対して関税が必要だとする記事を公開しています(WHY MANY CALIFORNIA WINEGROWERS ARE CALLING FOR TARIFFS ON IMPORTS)。

それと関連する、2024年に公開された記事(WINE DUTY DRAWBACK – ANOTHER DIRTY SECRET!)の内容を含めて紹介します。

ローダイなどカリフォルニアのセントラルヴァレーは、ワインの需要減少の直撃を受けています。過去2年間でカリフォルニア全体で60万~80万トンのブドウが収穫されないままになってしまいました。その大半がセントラルヴァレーです。カリフォルニアのワイン用ブドウ栽培農家の8割は独立系(特定の生産者との契約に依存しないこと)であり、セントラルヴァレーでは9割に達します。

ガロやブロンコなど、安価なワインを大量に作る生産者がこれらの農家にとってのバイヤーになるわけですが、近年は海外、特に欧州から安くワインを輸入するケースが多くなっています。この構造を変えるには関税が必要だというのが上記記事の骨子になります。

では、それら大手のワイナリーはなぜ欧州から安いバルクワインを調達するのかというと、そこには2つの理由があります。

その一つが、冒頭に挙げた2つ目の記事に書かれた関税と酒税をキックバックする制度です。これは欧州側ではなく米国側の制度による問題です。

米国の生産者は、海外にワインを輸出し、並行して海外からワインを輸入したとき、輸入したワインに支払われた関税と酒税分のキックバックを得られます。例えばあるワイナリーがオーストラリア産シャルドネを100万ガロン輸入し、カリフォルニア産白ワインを100万ガロン輸出した場合、輸入シャルドネに支払われた関税と物品税(酒税)の最大99%をキックバックされます。これによって輸入ワインを税金ゼロとして販売できるため、相対的にカリフォルニアワインの競争力はなくなり、栽培農家からの購入が減るわけです。そういえばフランジアなど、昔はカリフォルニアだけだったのが、今は他国のワインを使ったものが増えています。そこにはこういう理由があったわけですね。

この制度ができたのは2003年で、それ以降バルクワインの輸入が急増しているのが分かります。過去5年を見ても13億本のワインが輸入されています。

各社はいくらのキックバックを得ているのか公開していませんが、輸入量と輸出量を勘案すると、大手7社で2016年から2022年に1億7400万ドルのキックバックを得た計算になります。米国全体で実際にキックバックした額は2憶4000万ドル程度であり、この制度の恩恵を受ける大半は大手ワイナリーであることがわかります。

実は、カリフォルニアワイン協会もこの制度に対しては反対を唱えていません。ワインの輸出を促進するというのがその理由ですが、実際には輸出よりも輸入を促進しているというのがローダイの主張です。

もう一つの理由は欧州側にあります。多額の補助金によって、ワイナリーや栽培農家が恩恵を受けているということです。EUによるワイン産業の支援は年間10億ユーロ(11億3000万米ドル)以上、加盟国や地方自治体がプラスする額を含めると年間推定20億ユーロ(22億6000万米ドル)に達します。

これらの補助金は大きく分けると3つの形で使われます。一つがブドウの買い取り。余ったブドウを買い取って工業用アルコールの製造に使います。この買い取りがあるため、栽培農家にとっては栽培を減らすモチベーションがありません。

二つ目はブドウの引き抜き。フランス政府は1億2000万ユーロを拠出し、生産者に1ヘクタールあたり4000ユーロを支払い、約3万ヘクタールのブドウ畑(国のブドウ畑面積の約3.4%に相当)を撤去させました。これは長期的な生産調整を目的としていますが、2029年には植え替え禁止期間を過ぎるので、一時的な対策に終わる可能性もあります。

三つ目はブドウ畑の植樹への支援。EUは新規ブドウ畑の植樹支援に年間5億ユーロ以上を支出しています。地域によって異なりますが、ブドウ畑の開発費用の50%から75%が補助されます。これは、より生産性の高い畑への移行を促しているという面がありますが、その結果として、ブドウ畑の面積は減って行っていても、ブドウの生産量自体はほとんど変化しないということになっています。この制度は2045年まで続くことになっています。

結局、買い取りがあるため、農家にとっては生産量を減らすモチベーションは少なく、補助金などによって畑は減っても生産量は変わらないという図式が今後も続くことになります。

これ以外に、EUはマーケティング的にも支援を行っています。

例えば、ワイン・スペクテイターの4月30日号には、EUとイタリア政府の資金援助による全面広告が15件、部分ページ広告が3件掲載されています。この広告料は50万ドル以上になります。対照的に、米国のワイナリーによる全面広告は1件のみでした。この号ではイタリアワインが広範囲に取り上げられています。

このように欧州ワインは様々な恩恵をEUや各国政府から得ており、さらに前述のように大手ワイナリーが輸入するワインでは税金も実質的に免除になっています。このような構図を突き崩さないことにはカリフォルニアのセントラルヴァレーの栽培農家にとっては、非常に厳しい状況が続くことになります。輸入ワインに関税が必要だと、ローダイの団体が主張するのはそのためです。

この構図自体は今始まったわけではありませんが、2020年頃までは米国内の需要が伸びていたので、大きな問題になっていなかったのでしょう。ただ、関税を上げたとしても、その分がまたキックバックされてしまうのであれば意味がないので、本当に米国内のブドウ栽培農家を守りたいのであれば、まずは自国のキックバックの制度を何とかするのが先決ではないかという気もします。

こういった低価格ワイン周りの情報は日本に来る生産者(ほとんどがプレミアム)からは聞けない話なので、勉強になりましたし、考えさせられるものでした。

それと関連する、2024年に公開された記事(WINE DUTY DRAWBACK – ANOTHER DIRTY SECRET!)の内容を含めて紹介します。

ローダイなどカリフォルニアのセントラルヴァレーは、ワインの需要減少の直撃を受けています。過去2年間でカリフォルニア全体で60万~80万トンのブドウが収穫されないままになってしまいました。その大半がセントラルヴァレーです。カリフォルニアのワイン用ブドウ栽培農家の8割は独立系(特定の生産者との契約に依存しないこと)であり、セントラルヴァレーでは9割に達します。

ガロやブロンコなど、安価なワインを大量に作る生産者がこれらの農家にとってのバイヤーになるわけですが、近年は海外、特に欧州から安くワインを輸入するケースが多くなっています。この構造を変えるには関税が必要だというのが上記記事の骨子になります。

では、それら大手のワイナリーはなぜ欧州から安いバルクワインを調達するのかというと、そこには2つの理由があります。

その一つが、冒頭に挙げた2つ目の記事に書かれた関税と酒税をキックバックする制度です。これは欧州側ではなく米国側の制度による問題です。

米国の生産者は、海外にワインを輸出し、並行して海外からワインを輸入したとき、輸入したワインに支払われた関税と酒税分のキックバックを得られます。例えばあるワイナリーがオーストラリア産シャルドネを100万ガロン輸入し、カリフォルニア産白ワインを100万ガロン輸出した場合、輸入シャルドネに支払われた関税と物品税(酒税)の最大99%をキックバックされます。これによって輸入ワインを税金ゼロとして販売できるため、相対的にカリフォルニアワインの競争力はなくなり、栽培農家からの購入が減るわけです。そういえばフランジアなど、昔はカリフォルニアだけだったのが、今は他国のワインを使ったものが増えています。そこにはこういう理由があったわけですね。

この制度ができたのは2003年で、それ以降バルクワインの輸入が急増しているのが分かります。過去5年を見ても13億本のワインが輸入されています。

各社はいくらのキックバックを得ているのか公開していませんが、輸入量と輸出量を勘案すると、大手7社で2016年から2022年に1億7400万ドルのキックバックを得た計算になります。米国全体で実際にキックバックした額は2憶4000万ドル程度であり、この制度の恩恵を受ける大半は大手ワイナリーであることがわかります。

実は、カリフォルニアワイン協会もこの制度に対しては反対を唱えていません。ワインの輸出を促進するというのがその理由ですが、実際には輸出よりも輸入を促進しているというのがローダイの主張です。

もう一つの理由は欧州側にあります。多額の補助金によって、ワイナリーや栽培農家が恩恵を受けているということです。EUによるワイン産業の支援は年間10億ユーロ(11億3000万米ドル)以上、加盟国や地方自治体がプラスする額を含めると年間推定20億ユーロ(22億6000万米ドル)に達します。

これらの補助金は大きく分けると3つの形で使われます。一つがブドウの買い取り。余ったブドウを買い取って工業用アルコールの製造に使います。この買い取りがあるため、栽培農家にとっては栽培を減らすモチベーションがありません。

二つ目はブドウの引き抜き。フランス政府は1億2000万ユーロを拠出し、生産者に1ヘクタールあたり4000ユーロを支払い、約3万ヘクタールのブドウ畑(国のブドウ畑面積の約3.4%に相当)を撤去させました。これは長期的な生産調整を目的としていますが、2029年には植え替え禁止期間を過ぎるので、一時的な対策に終わる可能性もあります。

三つ目はブドウ畑の植樹への支援。EUは新規ブドウ畑の植樹支援に年間5億ユーロ以上を支出しています。地域によって異なりますが、ブドウ畑の開発費用の50%から75%が補助されます。これは、より生産性の高い畑への移行を促しているという面がありますが、その結果として、ブドウ畑の面積は減って行っていても、ブドウの生産量自体はほとんど変化しないということになっています。この制度は2045年まで続くことになっています。

結局、買い取りがあるため、農家にとっては生産量を減らすモチベーションは少なく、補助金などによって畑は減っても生産量は変わらないという図式が今後も続くことになります。

これ以外に、EUはマーケティング的にも支援を行っています。

例えば、ワイン・スペクテイターの4月30日号には、EUとイタリア政府の資金援助による全面広告が15件、部分ページ広告が3件掲載されています。この広告料は50万ドル以上になります。対照的に、米国のワイナリーによる全面広告は1件のみでした。この号ではイタリアワインが広範囲に取り上げられています。

このように欧州ワインは様々な恩恵をEUや各国政府から得ており、さらに前述のように大手ワイナリーが輸入するワインでは税金も実質的に免除になっています。このような構図を突き崩さないことにはカリフォルニアのセントラルヴァレーの栽培農家にとっては、非常に厳しい状況が続くことになります。輸入ワインに関税が必要だと、ローダイの団体が主張するのはそのためです。

この構図自体は今始まったわけではありませんが、2020年頃までは米国内の需要が伸びていたので、大きな問題になっていなかったのでしょう。ただ、関税を上げたとしても、その分がまたキックバックされてしまうのであれば意味がないので、本当に米国内のブドウ栽培農家を守りたいのであれば、まずは自国のキックバックの制度を何とかするのが先決ではないかという気もします。

こういった低価格ワイン周りの情報は日本に来る生産者(ほとんどがプレミアム)からは聞けない話なので、勉強になりましたし、考えさせられるものでした。

リッジ・ヴィンヤーズ(Ridge Vineyards)のヘッド・ワインメーカー兼COOであるジョン・オルニー氏が初来日し、セミナーに参加してきました。

オルニー氏のおじにリチャード・オルニーという人がおり『ロマネ・コンティ:神話になったワインの物語』(原題Romanee-Conti)という書籍を書いたワインと食事のライターをしていました。欧米ではかなり知名度の高い人だったそうです。その影響で、ジョン・オルニー氏もフランスでワインの勉強をし、ドメーヌ・タンピエ、シャーブ、マルセル・ラピエール、ドメーヌ・ド・ヴィレーヌといったワイナリーで修行しました。その後、バークレーにあるカーミット・リンチ(米国の伝説的なインポーター)のショップで働いていました。同じバークレーの著名レストラン「シェ・パニーズ」のアリス・ウォーターズとカーミット・リンチの推薦で1996年にリッジに入りました。

リッジはサンタ・クルーズ・マウンテンズのモンテベロとソノマのリットンスプリングスの2カ所にワイナリーを持っていますが、当初はモンテベロで働き、1999年からリットンスプリングスのワイナリーの改築に携わり、リットンスプリングスのワインメーカーとなりました。リットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰を使った省エネがユニークです(「名門ワイナリー2軒のサスティナブルへの取り組み」で紹介しています)。その後、2021年から現職に就いています。通訳の立花峰夫さんによると「欧州的な考え方をする人」だそうです

リッジは1959年に4人のスタンフォード大学工学部の卒業生が、自然に触れるために共同で土地を購入したことで始まりました。それ以前からカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウ畑は存在しており、前オーナーが売却条件として畑の世話をすることを入れていたのだといいます。

そこでワインを半樽だけ仕込んでみました。とはいえ週末の別荘的に使っていただけなので、収穫してタンクに入れて放っておいただけだったのですが、自然に発酵してしかも、その味がすごく良かったのだそうです。ワインには複雑さもあり、それをこの場所にユニークなものとして受け取って62年にワイナリーを設立しました。

それ以来、単一畑にこだわってワインを造ることにしており、大本のサンタ・クルーズ・マウンテンズの畑モンテベロのほかにもカリフォルニア中を探し回って比類なき個性を持った畑を見つけてワインを造っていきました。その中でカリフォルニアの伝統的な品種であるジンファンデルも柱の一つとなっていきます。

リッジのワイン造りの基礎を築いたのが1969円から40年間ワインメーカーを務めたポール・ドレーパーです。欧州の有名な生産者のワイン造りを対話から学んできた人で、当時のカリフォルニアの大学で教えている現代的なアプローチに対して、プレインダストリー(前工業的)ワインメイキングと呼ぶようになりました。

これは「信念に基づく」ワインメイキングで、2011年からは、ワインの醸造時に入れた内容物をすべて表示することを自発的に始めています。

リッジのワイン造りでもう一つ重要なのがサスティナブル。前述のようにリットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰で造られています。藁は米を収穫した後の使い道のないものを調達しています。断熱性高く、夜の間に冷たい空気をため込んで昼は空気の出入りをなくすことでエアコンなしで温度を低く保てるようになりました。太陽光発電も取り入れ、ワイナリーで使う電力の2/3を賄っています。2021年にはIWCA(International Wineries for Climate Action)に加盟しており2年に1回、監査を受けいます。

畑では2000年前半から自社畑の有機栽培認証獲得始めており、今は自社畑のすべてが有機栽培認証を得ています。再生型農業も取り入れています。土壌の健康と大気中の二酸化炭素の土壌への固定が目的です。このほか有益昆虫の迎え入れや、有害な昆虫や齧歯動物のコントロールに鳥を使うといったこともしています。有益昆虫の例としては狩り蜂があり、コナカイガラムシの体に卵を産み付けて、殺してしまいます。

このほか、2022年からはボトルの重さを570gから465gへと18%削減しました。CO2排出に一番影響があるのがガラス瓶です。一般的には350gから1.2㎏なので、かなり軽いボトルになります。また、木箱の利用をやめ、トウモロコシを原料とした軽いボール紙の箱にしました。リサイクル可能で生分解可能だといいます。

今回は、リッジの代表的なワインであるジンファンデル・ベースのリットンスプリングス(Lytton Springs)とガイザーヴィル(Geyserville)、そしてモンテベロ(Monte Bello)のカベルネ・ソーヴィニヨンについて最新ヴィンテージと熟成したものを試飲しました。

ガイザーヴィルはソノマのアレキサンダー・ヴァレーにあり、1882年に植樹が始まりました。ジンファンデル以外ではカリニャンが多く、カリニャンの古いブロックは1891年に植樹されています。樹齢130年や140年を超える古い畑です。土壌は石が多く、砂地もあります。カリニャンは暑さに強く、やや低い糖度で成熟するので酸味を与えてくれます。リッジでは1966年からガイザーヴィルのワインを造っています。

2021 Geyserville

ザクロやブラックベリー、ローストしたナッツに、杉や腐葉土。ややざらっとしたタンニンがあり田舎っぽさを与えている。酸高く、アルコール度数も高いがそれを感じさせない。時間がたつとだんだん甘やかさがでてくる。

1999 Geyserville

マッシュルームに腐葉土といった熟成香が先に立ち、それからザクロやレッド・チェリーといった赤い果実の風味がやってくる。青系や黒系の果実はあまり感じない。酸やや高く、タンニンも比較的しっかりしている。甘やかで複雑。非常に美味しい。

あまり熟成には向かないと言われているジンファンデルで四半世紀を過ぎてこれだけきれいに熟成しているのには少し驚かされました。なお、今回のボトルは全部マグナムで、それも影響している可能性があります。

(余談ですが、かつてロバート・パーカーが「ジンファンデルは熟成しない」といって、それに対してポール・ドレイパーが反論したということがありました。結局、パーカーもリッジのジンファンデルについては熟成することを認めざるを得なくなったのですが、今回のワインを飲んでそのエピソードを思い出しました)

一方、リットン・スプリングスはガイザーヴィルから2.5kmほどしか離れていませんが、土壌は粘土質でやや重くなっています。ここはジンファンデル以外ではプティ・シラーが多くなっています。ワインは濃く、力強い風味があります。リッジでは1972年からここのワインを造っています。

2021 Lytton Springs

インクの香りや鉛筆の芯、黒い果実。しなやかなタンニンで、ガイザーヴィルよりも洗練されている。ストラクチャー強く、やや硬さがあり、もう数年熟成させたい。

1999 Lytton Springs

腐葉土やマッシュルームに黒果実。酸やや高く、タンニンもしっかりしている。十分に美味しいが、さらに熟成が可能だと思われる。

ガイザーヴィルもリットン・スプリングスもフィールドブレンドといって、畑に複数の品種が植えられていますが、前述のようにガイザーヴィルはカリニャンが多く、リットン・スプリングスはプティ・シラーが多く植わっています。これは偶然なのか意図的なのかが気になるところです。

フィールドブレンドの品種の選択について、文献などが残っているわけではなく、想像するしかないのですが、リットンのやや重い土壌ではカリニャンはあまりうまく育たないそうです。逆に、水はけよく温暖なアレキサンダー・ヴァレーの河岸段丘にあるガイザーヴィルでは、暑さに強く、酸を保持するカリニャンが向いています。また、付近の古い畑を調べてみると、同じアレキサンダー・ヴァレーでも、より温暖なところにカリニャンが多く植わっている傾向があるそうです。そういったことから、土壌や気候の向き不向きで品種を選択した可能性が高いのではとのことです。特に19世紀末にフィロキセラによって植え替えをよぎなくされたことで、より適性の高い品種に植え替えていった可能性が高いようです。

最後はフラッグシップであり、リッジの本拠地であるモンテベロです。カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンの中でも、非常にユニークなワインです。標高600~800メートルと高いことが一つ。太平洋から32kmほどの距離で、冷涼感があること、痩せた石灰岩の土壌であること。

標高や太平洋の影響による冷涼さによって、モンテベロでは多すぎるくらいのタンニンをどう扱うかが醸造上の課題になってきます。モンテベロの畑には55の区画があり、別々に収穫して、発酵します。翌年1月くらいにブレンドのための試飲をし、一番強く深みがあり熟成しそうなものをモンテベロに入れます。より早く飲めるワインはエステートのカベルネに入れます。

熟成可能なワインを造るのに最も重要なのはバランスだそうです。色やタンニン、果実味、酸味、これらのバランスがよくてエレガントなものが一番長く熟成します。一般にはワインが大柄で濃く、タンニンがあれば長期間熟成すると考えがちですが、そうではないとのこと。

2021 Monte Bello

上品でエレガント。赤い果実、杉、タンニン強く今飲んでも美味しいが10年くらいはセラーリングしたい。

1997 Monte Bello

むちゃくちゃうまい、エレガント、赤果実、きれいなタンニン。熟成したカベルネでここまで美味しいものはめったに出会いません。

改めて、リッジのワインの熟成力の素晴らしさを体感できたセミナーでした。

左は大塚食品の黒川さん

オルニー氏のおじにリチャード・オルニーという人がおり『ロマネ・コンティ:神話になったワインの物語』(原題Romanee-Conti)という書籍を書いたワインと食事のライターをしていました。欧米ではかなり知名度の高い人だったそうです。その影響で、ジョン・オルニー氏もフランスでワインの勉強をし、ドメーヌ・タンピエ、シャーブ、マルセル・ラピエール、ドメーヌ・ド・ヴィレーヌといったワイナリーで修行しました。その後、バークレーにあるカーミット・リンチ(米国の伝説的なインポーター)のショップで働いていました。同じバークレーの著名レストラン「シェ・パニーズ」のアリス・ウォーターズとカーミット・リンチの推薦で1996年にリッジに入りました。

リッジはサンタ・クルーズ・マウンテンズのモンテベロとソノマのリットンスプリングスの2カ所にワイナリーを持っていますが、当初はモンテベロで働き、1999年からリットンスプリングスのワイナリーの改築に携わり、リットンスプリングスのワインメーカーとなりました。リットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰を使った省エネがユニークです(「名門ワイナリー2軒のサスティナブルへの取り組み」で紹介しています)。その後、2021年から現職に就いています。通訳の立花峰夫さんによると「欧州的な考え方をする人」だそうです

リッジは1959年に4人のスタンフォード大学工学部の卒業生が、自然に触れるために共同で土地を購入したことで始まりました。それ以前からカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウ畑は存在しており、前オーナーが売却条件として畑の世話をすることを入れていたのだといいます。

そこでワインを半樽だけ仕込んでみました。とはいえ週末の別荘的に使っていただけなので、収穫してタンクに入れて放っておいただけだったのですが、自然に発酵してしかも、その味がすごく良かったのだそうです。ワインには複雑さもあり、それをこの場所にユニークなものとして受け取って62年にワイナリーを設立しました。

それ以来、単一畑にこだわってワインを造ることにしており、大本のサンタ・クルーズ・マウンテンズの畑モンテベロのほかにもカリフォルニア中を探し回って比類なき個性を持った畑を見つけてワインを造っていきました。その中でカリフォルニアの伝統的な品種であるジンファンデルも柱の一つとなっていきます。

リッジのワイン造りの基礎を築いたのが1969円から40年間ワインメーカーを務めたポール・ドレーパーです。欧州の有名な生産者のワイン造りを対話から学んできた人で、当時のカリフォルニアの大学で教えている現代的なアプローチに対して、プレインダストリー(前工業的)ワインメイキングと呼ぶようになりました。

これは「信念に基づく」ワインメイキングで、2011年からは、ワインの醸造時に入れた内容物をすべて表示することを自発的に始めています。

リッジのワイン造りでもう一つ重要なのがサスティナブル。前述のようにリットンスプリングスのワイナリーは藁と漆喰で造られています。藁は米を収穫した後の使い道のないものを調達しています。断熱性高く、夜の間に冷たい空気をため込んで昼は空気の出入りをなくすことでエアコンなしで温度を低く保てるようになりました。太陽光発電も取り入れ、ワイナリーで使う電力の2/3を賄っています。2021年にはIWCA(International Wineries for Climate Action)に加盟しており2年に1回、監査を受けいます。

畑では2000年前半から自社畑の有機栽培認証獲得始めており、今は自社畑のすべてが有機栽培認証を得ています。再生型農業も取り入れています。土壌の健康と大気中の二酸化炭素の土壌への固定が目的です。このほか有益昆虫の迎え入れや、有害な昆虫や齧歯動物のコントロールに鳥を使うといったこともしています。有益昆虫の例としては狩り蜂があり、コナカイガラムシの体に卵を産み付けて、殺してしまいます。

このほか、2022年からはボトルの重さを570gから465gへと18%削減しました。CO2排出に一番影響があるのがガラス瓶です。一般的には350gから1.2㎏なので、かなり軽いボトルになります。また、木箱の利用をやめ、トウモロコシを原料とした軽いボール紙の箱にしました。リサイクル可能で生分解可能だといいます。

今回は、リッジの代表的なワインであるジンファンデル・ベースのリットンスプリングス(Lytton Springs)とガイザーヴィル(Geyserville)、そしてモンテベロ(Monte Bello)のカベルネ・ソーヴィニヨンについて最新ヴィンテージと熟成したものを試飲しました。

ガイザーヴィルはソノマのアレキサンダー・ヴァレーにあり、1882年に植樹が始まりました。ジンファンデル以外ではカリニャンが多く、カリニャンの古いブロックは1891年に植樹されています。樹齢130年や140年を超える古い畑です。土壌は石が多く、砂地もあります。カリニャンは暑さに強く、やや低い糖度で成熟するので酸味を与えてくれます。リッジでは1966年からガイザーヴィルのワインを造っています。

2021 Geyserville

ザクロやブラックベリー、ローストしたナッツに、杉や腐葉土。ややざらっとしたタンニンがあり田舎っぽさを与えている。酸高く、アルコール度数も高いがそれを感じさせない。時間がたつとだんだん甘やかさがでてくる。

1999 Geyserville

マッシュルームに腐葉土といった熟成香が先に立ち、それからザクロやレッド・チェリーといった赤い果実の風味がやってくる。青系や黒系の果実はあまり感じない。酸やや高く、タンニンも比較的しっかりしている。甘やかで複雑。非常に美味しい。

あまり熟成には向かないと言われているジンファンデルで四半世紀を過ぎてこれだけきれいに熟成しているのには少し驚かされました。なお、今回のボトルは全部マグナムで、それも影響している可能性があります。

(余談ですが、かつてロバート・パーカーが「ジンファンデルは熟成しない」といって、それに対してポール・ドレイパーが反論したということがありました。結局、パーカーもリッジのジンファンデルについては熟成することを認めざるを得なくなったのですが、今回のワインを飲んでそのエピソードを思い出しました)

一方、リットン・スプリングスはガイザーヴィルから2.5kmほどしか離れていませんが、土壌は粘土質でやや重くなっています。ここはジンファンデル以外ではプティ・シラーが多くなっています。ワインは濃く、力強い風味があります。リッジでは1972年からここのワインを造っています。

2021 Lytton Springs

インクの香りや鉛筆の芯、黒い果実。しなやかなタンニンで、ガイザーヴィルよりも洗練されている。ストラクチャー強く、やや硬さがあり、もう数年熟成させたい。

1999 Lytton Springs

腐葉土やマッシュルームに黒果実。酸やや高く、タンニンもしっかりしている。十分に美味しいが、さらに熟成が可能だと思われる。

ガイザーヴィルもリットン・スプリングスもフィールドブレンドといって、畑に複数の品種が植えられていますが、前述のようにガイザーヴィルはカリニャンが多く、リットン・スプリングスはプティ・シラーが多く植わっています。これは偶然なのか意図的なのかが気になるところです。

フィールドブレンドの品種の選択について、文献などが残っているわけではなく、想像するしかないのですが、リットンのやや重い土壌ではカリニャンはあまりうまく育たないそうです。逆に、水はけよく温暖なアレキサンダー・ヴァレーの河岸段丘にあるガイザーヴィルでは、暑さに強く、酸を保持するカリニャンが向いています。また、付近の古い畑を調べてみると、同じアレキサンダー・ヴァレーでも、より温暖なところにカリニャンが多く植わっている傾向があるそうです。そういったことから、土壌や気候の向き不向きで品種を選択した可能性が高いのではとのことです。特に19世紀末にフィロキセラによって植え替えをよぎなくされたことで、より適性の高い品種に植え替えていった可能性が高いようです。

最後はフラッグシップであり、リッジの本拠地であるモンテベロです。カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンの中でも、非常にユニークなワインです。標高600~800メートルと高いことが一つ。太平洋から32kmほどの距離で、冷涼感があること、痩せた石灰岩の土壌であること。

標高や太平洋の影響による冷涼さによって、モンテベロでは多すぎるくらいのタンニンをどう扱うかが醸造上の課題になってきます。モンテベロの畑には55の区画があり、別々に収穫して、発酵します。翌年1月くらいにブレンドのための試飲をし、一番強く深みがあり熟成しそうなものをモンテベロに入れます。より早く飲めるワインはエステートのカベルネに入れます。

熟成可能なワインを造るのに最も重要なのはバランスだそうです。色やタンニン、果実味、酸味、これらのバランスがよくてエレガントなものが一番長く熟成します。一般にはワインが大柄で濃く、タンニンがあれば長期間熟成すると考えがちですが、そうではないとのこと。

2021 Monte Bello

上品でエレガント。赤い果実、杉、タンニン強く今飲んでも美味しいが10年くらいはセラーリングしたい。

1997 Monte Bello

むちゃくちゃうまい、エレガント、赤果実、きれいなタンニン。熟成したカベルネでここまで美味しいものはめったに出会いません。

改めて、リッジのワインの熟成力の素晴らしさを体感できたセミナーでした。

左は大塚食品の黒川さん

サンタ・バーバラで数々の銘醸畑からすばらしいピノ・ノワールやシャルドネ(シラーも)を造るポール・ラトー(Paul Lato、ポール・ラトとも)。造るワインはどれもその畑のワインとしてトップクラスの評価を得ているほどの達人です。そのラトー氏がプライベートで初来日。開かれたワイン会に同席させていただきました。

Paul Lato Chardonnay 'Matinee' Santa Barbara 2020

最初のワインはシャルドネのマティネ(Matinee)です。マティネはフランス語で朝という意味です。このワインは元々レストラン用に作り始めたもので、市販は意図していませんでした。マティネにはまた映画や演劇での昼興行という意味があり、映画の場合だと午前中に見ると、割引価格になります。このワインはポール・ラトーのワインの入門として、単一畑のワインが高くて躊躇している人に格安で出しているといった意味合いもあります。

最大の問題は、これが本当に美味しいので、こればかりが売れてしまうということだそうです。実際、上品な樽感ときれいな酸、少しグリップの効いた味わいは入門としては十分以上。私も購入しました。

ラトー氏に言わせるとこの日のマティネは知的な感じがあり、「プレイボーイ誌のバニーガールが心理学の修士号を持っているみたい」だとラトー氏。知的な印象を受け、実際に哲学的な語りも多いラトー氏ですが、実はちょいちょいジョークを挟んできます。通訳の山本香奈さんも「どこまでが真面目に行っているのかわからん」とときどき悩んでいました(笑)。

また、この日は8人の小規模なディナーだったのですが、前日は20人くらいの大規模なディナーだったそうです。クリエイティブなマインドがあり「同じことを2回やるのは苦手」というラトー氏にとっては、二日同じスタイルでないのは良かったとのことでした。

ラトー氏はすべて買いブドウでワインを造っていますが、自社畑の計画はないのかと聞いたところ、自社畑を持つのにはいい面と悪い面があるとのこと。現在は13くらいの畑からブドウを買っており、畑を見回っていますが、自社畑を持つと、いろいろな畑を回るのは難しくなります。彼の性分にはブドウを買う方が合っているようです。また、契約する相手は「一緒に食事をして楽しい相手」に限るとのこと。どんなにいいブドウを作っている畑でも食事とワインと会話を一緒に楽しめる相手からでないと買う気にはならないそうです(実は例外もあるようですが、それは教えてもらえませんでした)。

ちなみにこのとき、サラミと生ハムにキャラメライズしたオレンジとブーラッタ・チーズを乗せたものを食べていたのですが、オレンジをキャラメライズしたことを激賞していました。確かにこのキャラメライズで、シャルドネの樽の風味と非常によく合っていました。美味しい。

Paul Lato Chardonnay 'Goldberg Variations' No.2 Hyde Vineyard 2019

2番目のワインはナパのカーネロスにある銘醸畑ハイド(Hyde)のシャルドネです。なめらかなテクスチャー、最初のワインよりも酸高くリッチでミネラル感もあり、レベルの高さが感じられます。

Goldberg Variationsとはバッハの「ゴルトベルク変奏曲」のことで、この曲は最初と最後の主題の間に30の変奏曲が挟まる形になっています。ラトー氏が住むサンタ・バーバラからハイド・ヴィンヤードのナパまでは車で6時間ほどもかかるため、他の畑のように頻繁に訪れることができません。収穫時期の見極めなどもきめ細かい対応が難しくなります。そのためラトー氏としてもこの畑のワインを造るかどうか葛藤があったのですが、コントロールしきれないことによるヴィンテージの差異は変奏曲として許容しようという考えになりました。それがこの名前の由来になります。

ワイン造りにはレシピは持たないが哲学はあるとのこと。

収穫のタイミングが一番重要で、早すぎても良くないし、遅すぎるのも良くない。その見極めを大事にしています。また、収穫したブドウからはまずフリーランジュースを取り、それからプレスしていきます。あまり軽すぎるのもストラクチャーが出ないので、フリーランだけにすることはないようです。プレスの強さも決まりがあるわけではなく、果汁の味を見ながら、決めています。樽熟は16~18カ月。新樽率は高く、会計士には目を付けられているとか。新樽率は高いですが、樽の風味はあくまでも上品に付けるだけなので、会計士には「これだけ新樽を使っているんだからもっと樽感を出せ」と言われているとか。

様々な畑のワインを造る上で、その畑が表現できるようにしたいと考えていますが、それは「すべての畑で同じレシピでワインを造る」ということではありません。例えばある畑では新樽率は30%くらいですが、Hydeでは70%ほども使います。Hydeのブドウはしっかりしていて新樽をしっかり受け止めてくれる。レシピを決めて同じ新樽率で造るのではなく、それぞれの畑にあった形にしています。

また、欧州出身でブルゴーニュのワインは大好きですが、ブルゴーニュのワインを真似たいとは思っていないそうです。テクニックとしては使う部分はありますが、カリフォルニアのワインとして素晴らしいものを造ろうとしています。

この後、ちょっと哲学的な話になります。ラトー氏がワイン造りで大事にしているものとして、ワインのエネルギーやバイブレーションがあるといいます。昨年ブルゴーニュを訪問したときにサントーバンからモンラッシェまで歩いたのだそうです。自分の足で歩きながら畑を見ることで、畑を直接感じられたのですが、そのときにプルミエクリュ以上の畑からはバイブレーションを感じたそうです。ブルゴーニュは元々修道院の僧侶によって作られてきました。僧侶ですから信仰という面があり、モットーとしては「オーラ・エ・ラボーラ(祈りなさい、そして働きなさい)」という言葉が使われます。この祈りのスピリチュアルな部分と地に足を着けて働くというところが波動なのだとラトー氏は考えています。そしてプルミエクリュとかグランクリュのすばらしさがそのバイブレーションではないかと理解しているとのことでした。

Paul Lato Chardonnay 'East of Eden' Pisoni Vineyard 2019

Paul Lato Pinot Noir 'Lancelot' Pisoni Vineyard 2019 (実際にはこのワインは最後に飲んでいますが説明の便宜上ここに持ってきます)

ピゾーニ・ヴィンヤードは多くのワイナリーにブドウを供給していますが、シャルドネを作っているのはピゾーニ自身を除くとポール・ラトーしかありません。1990年代からブドウを提供しているピゾーニにとってはラトー氏は新参者。なぜ、それだけの関係を築けたのでしょう。

ラトー氏がピゾーニのことを知ったのは雑誌記事を通してでしたが、ゲイリー・ピゾーニ氏に直接会うことができたのはそれから1年半後でした。ゲイリー氏もラトー氏も飲んで食べるのが大好きなので、それで打ち解けていきました。あるときゲイリー氏が飲みながら「誕生日はいつか」というのでそれを伝えたところ、占星術の本を調べて、ゲイリー氏と同じ星の生まれでさることがわかり、同じ星の兄弟じゃないかということで盛り上がりました。それでワインを一緒に作ろうという話になっていきました。ただ、ピゾーニのブドウは既に多くのワイナリーに割り当てられていて空きがありません。ゲイリー氏は「ピーター・マイケルの分を分けてやるよ。奴らは少し減ったって気づかないさ」と言ったのですが、栽培担当の長男マークが「やっぱりそれはだめだよ」と言って、一回おじゃんになりました。その後、2008年にゲイリー氏が「自分のところのを分けるよ」ということでピゾーニ用の区画から2トンを分けてもらいました。

ところが、当時まだまだラトー氏も無名であり、ほかに順番待ちしているワイナリーも多いことから、「なんであいつにわけてやるんだ」という抗議の電話がかかってきたそうです。それをゲイリー氏は「自分の畑なんだから誰に提供したっていいだろ」と言い返しました。

ピゾーニのピノ・ノワールには「ランスロット(Lancelot)」という名前が付いています。ランスロットとはアーサー王の伝説に登場する円卓の騎士の一人。11人の騎士がいるところに後からアーサー王が連れてきて、円卓の騎士に加わったそうです。そのとき、他の騎士から抗議があったものの、アーサー王は決めるのは自分だとし、ランスロット自身もその後、騎士として一番優れていることを証明していったといいます。後からピゾーニのワイナリーに加わった自身を騎士ランスロットに見立てての命名なのだそうです。リチャードギアの「トゥルー・ナイト」という映画でランスロットが描かれているとのこと。

一方、シャルドネですが、前述のように、ピゾーニの畑のシャルドネを作っているのはピゾーニとポール・ラトーしかありません(ほかにピゾーニが作っているルチアのエステート・シャルドネに一部使われています)。

毎年、収穫時期にブドウのサンプルをもらいにいくのですが、そのときにピゾーニの畑に素晴らしいシャルドネが植わっているのを見つけ、栽培担当のマークに「マーク、この素晴らしいブドウはどこに行くの」と聞いたところ、「ルチアに使う」とのことでした。ちょっとブドウの味を見てみたところ本当にいいブドウでした。そこでラトー氏はマークに「コルトンのことを知っているか?」と聞きました。コルトンはブルゴーニュのグラン・クリュの中で例外的に赤と白、両方を造ることができます(ほかにはミュジニーがあります)。「それをゲイリーに伝えてくれ」といいました。帰宅後、真夜中にゲイリーから電話がかかってきて「それは素晴らしいアイデアだ。このブロックを半々ずつピゾーニとポール・ラトーで使おう」と言ってくれたとのこと。こういった理由でピゾーニとポール・ラトーのシャルドネが誕生したのでした。なお「イースト・オブ・エデン」はモントレーのサリナス・ヴァレー(その東側の斜面がサンタ・ルシア・ハイランズ)に住んでいた作家スタインベックの小説の名前から取っています。

そのシャルドネですが、3つのシャルドネの中では一番パワフル。トーストの風味も一番強く、果実味も酸もしっかり。リッチでなめらか。余韻長く素晴らしいシャルドネです。

Paul Lato Pinot Noir 'Matinee' Santa Barbara 2021

ピノのマティネです。ラズベリーやレッド・チェリーの風味。明るいルビー色でやわらかい酸味。少しミネラル感もあります。エントリー品いてと水準以上のワイン。

ラトー氏は薄切りのマッシュルームに感激してマッシュルームをつまんで写真を撮っていました。

Paul Lato Pinot Noir 'Atticus' John Sebastiano Vineyard 2016

ジョン・セバスティアーノ・ヴィンヤードはサンタリタ・ヒルズの中央にある畑。一つの畑ですが、様々な方角の斜面があり、ブルゴーニュだったら27の別々な畑にするようなところ。単一畑のワインへのアプローチはブレンドによるマティネとは全く違います。マティネはいろいろな畑のものをブレンドしてトータルで美味しいワイン、難しくないワインを造ろうとしていますが、単一畑の方は畑が語り掛けるものを表現しています。ブレンドが色を足していく絵画だとしたら、単一畑は余計なものをそぎ落としていく彫刻のような感じなのだそうです。

畑のオーナーのジョン・セバスティアーノさんとラトー氏は仲が良く、一緒にブルゴーニュに行ったこともあるそうですが、そのワインには何らかヒーローの名前を付けたいということで選んだのが「アティカス」です。これは『アラバマ物語』という映画でグレゴリー・ペックが演じた主人公で弁護士をしており、公平で正直で勇気がある人だったそうです。

今回、ワインの名前の由来をそれぞれ伺うことができました。「初めて聞いた」と伝えたところ「ほとんど話したことないんだよ」とのこと。アメリカ人はあまり名前に関心を持たないそうです。ラトー氏にとっては名前を付けるのは大事なことで、それこそ神の啓示のように名前が下りてくるのを待つのだとか。長い時には名前が決まるまで1年半かかったワインもあったそうです。

ちょっと名前の話が長くなりましたが、ジョン・セバスティアーノのピノ・ノワールは2016年のワインで9年熟成しているためマッシュルームや腐葉土といった、熟成によるアロマが出ています。素晴らしい。特に熟成好きな人にとっては、たまらないワインだと思います。

6番目のワインは先ほど説明したピゾーニのピノ・ノワール。複雑でシルキー、赤い果実に青い果実が少し入り、アーシーなニュアンスもあります。ややタンニン強くエレガントというよりはパワフルなピノ・ノワール。ピゾーニらしさも十分に出たすばらしいピノ・ノワールでした。

最後にスペシャルなワインが登場。シラーとグルナッシュのブレンドのワインでラベルも変わっています。これもきれいで美味しいワイン。あまり飲む機会はないですが、ラトー氏、シラーも名手です。

また、ハッピーキャニオンのブドウからソーヴィニヨン・ブランを作り始めているとのこと。畑のオーナーは歌手のPinkだそうです。これも名前がなかなか決まらなかったのですが、あるときYoutubeを見ていたらオーソレミオの歌が流れてきて、それで「オーソレミオ」をワインの名前にするそうです。11月にワインができたら持ってくるよと言っていましたが実現するでしょうか。

ところで、今回突然の来日だったのですが、その理由も明らかになりました。前の週にピゾーニ家が来日していましたが、ゲイリーからラトー氏に一緒に行こうよと誘われていたのだそうです。

それはちょっと、というところだったのですが、今度は別れた奥さんが息子さんと一緒に来日するというので、「君一人では心配だ」という理由を付けて急遽チケットを取ってやってきたのだそうです。ゲイリーとも京都であって一緒に飲んだとのことでした。

終始笑いの絶えないワイン会で、予想以上に気さくなおじさんでした。

Paul Lato Chardonnay 'Matinee' Santa Barbara 2020

最初のワインはシャルドネのマティネ(Matinee)です。マティネはフランス語で朝という意味です。このワインは元々レストラン用に作り始めたもので、市販は意図していませんでした。マティネにはまた映画や演劇での昼興行という意味があり、映画の場合だと午前中に見ると、割引価格になります。このワインはポール・ラトーのワインの入門として、単一畑のワインが高くて躊躇している人に格安で出しているといった意味合いもあります。

最大の問題は、これが本当に美味しいので、こればかりが売れてしまうということだそうです。実際、上品な樽感ときれいな酸、少しグリップの効いた味わいは入門としては十分以上。私も購入しました。

ラトー氏に言わせるとこの日のマティネは知的な感じがあり、「プレイボーイ誌のバニーガールが心理学の修士号を持っているみたい」だとラトー氏。知的な印象を受け、実際に哲学的な語りも多いラトー氏ですが、実はちょいちょいジョークを挟んできます。通訳の山本香奈さんも「どこまでが真面目に行っているのかわからん」とときどき悩んでいました(笑)。

また、この日は8人の小規模なディナーだったのですが、前日は20人くらいの大規模なディナーだったそうです。クリエイティブなマインドがあり「同じことを2回やるのは苦手」というラトー氏にとっては、二日同じスタイルでないのは良かったとのことでした。

ラトー氏はすべて買いブドウでワインを造っていますが、自社畑の計画はないのかと聞いたところ、自社畑を持つのにはいい面と悪い面があるとのこと。現在は13くらいの畑からブドウを買っており、畑を見回っていますが、自社畑を持つと、いろいろな畑を回るのは難しくなります。彼の性分にはブドウを買う方が合っているようです。また、契約する相手は「一緒に食事をして楽しい相手」に限るとのこと。どんなにいいブドウを作っている畑でも食事とワインと会話を一緒に楽しめる相手からでないと買う気にはならないそうです(実は例外もあるようですが、それは教えてもらえませんでした)。

ちなみにこのとき、サラミと生ハムにキャラメライズしたオレンジとブーラッタ・チーズを乗せたものを食べていたのですが、オレンジをキャラメライズしたことを激賞していました。確かにこのキャラメライズで、シャルドネの樽の風味と非常によく合っていました。美味しい。

Paul Lato Chardonnay 'Goldberg Variations' No.2 Hyde Vineyard 2019

2番目のワインはナパのカーネロスにある銘醸畑ハイド(Hyde)のシャルドネです。なめらかなテクスチャー、最初のワインよりも酸高くリッチでミネラル感もあり、レベルの高さが感じられます。

Goldberg Variationsとはバッハの「ゴルトベルク変奏曲」のことで、この曲は最初と最後の主題の間に30の変奏曲が挟まる形になっています。ラトー氏が住むサンタ・バーバラからハイド・ヴィンヤードのナパまでは車で6時間ほどもかかるため、他の畑のように頻繁に訪れることができません。収穫時期の見極めなどもきめ細かい対応が難しくなります。そのためラトー氏としてもこの畑のワインを造るかどうか葛藤があったのですが、コントロールしきれないことによるヴィンテージの差異は変奏曲として許容しようという考えになりました。それがこの名前の由来になります。

ワイン造りにはレシピは持たないが哲学はあるとのこと。

収穫のタイミングが一番重要で、早すぎても良くないし、遅すぎるのも良くない。その見極めを大事にしています。また、収穫したブドウからはまずフリーランジュースを取り、それからプレスしていきます。あまり軽すぎるのもストラクチャーが出ないので、フリーランだけにすることはないようです。プレスの強さも決まりがあるわけではなく、果汁の味を見ながら、決めています。樽熟は16~18カ月。新樽率は高く、会計士には目を付けられているとか。新樽率は高いですが、樽の風味はあくまでも上品に付けるだけなので、会計士には「これだけ新樽を使っているんだからもっと樽感を出せ」と言われているとか。

様々な畑のワインを造る上で、その畑が表現できるようにしたいと考えていますが、それは「すべての畑で同じレシピでワインを造る」ということではありません。例えばある畑では新樽率は30%くらいですが、Hydeでは70%ほども使います。Hydeのブドウはしっかりしていて新樽をしっかり受け止めてくれる。レシピを決めて同じ新樽率で造るのではなく、それぞれの畑にあった形にしています。

また、欧州出身でブルゴーニュのワインは大好きですが、ブルゴーニュのワインを真似たいとは思っていないそうです。テクニックとしては使う部分はありますが、カリフォルニアのワインとして素晴らしいものを造ろうとしています。

この後、ちょっと哲学的な話になります。ラトー氏がワイン造りで大事にしているものとして、ワインのエネルギーやバイブレーションがあるといいます。昨年ブルゴーニュを訪問したときにサントーバンからモンラッシェまで歩いたのだそうです。自分の足で歩きながら畑を見ることで、畑を直接感じられたのですが、そのときにプルミエクリュ以上の畑からはバイブレーションを感じたそうです。ブルゴーニュは元々修道院の僧侶によって作られてきました。僧侶ですから信仰という面があり、モットーとしては「オーラ・エ・ラボーラ(祈りなさい、そして働きなさい)」という言葉が使われます。この祈りのスピリチュアルな部分と地に足を着けて働くというところが波動なのだとラトー氏は考えています。そしてプルミエクリュとかグランクリュのすばらしさがそのバイブレーションではないかと理解しているとのことでした。

Paul Lato Chardonnay 'East of Eden' Pisoni Vineyard 2019

Paul Lato Pinot Noir 'Lancelot' Pisoni Vineyard 2019 (実際にはこのワインは最後に飲んでいますが説明の便宜上ここに持ってきます)

ピゾーニ・ヴィンヤードは多くのワイナリーにブドウを供給していますが、シャルドネを作っているのはピゾーニ自身を除くとポール・ラトーしかありません。1990年代からブドウを提供しているピゾーニにとってはラトー氏は新参者。なぜ、それだけの関係を築けたのでしょう。

ラトー氏がピゾーニのことを知ったのは雑誌記事を通してでしたが、ゲイリー・ピゾーニ氏に直接会うことができたのはそれから1年半後でした。ゲイリー氏もラトー氏も飲んで食べるのが大好きなので、それで打ち解けていきました。あるときゲイリー氏が飲みながら「誕生日はいつか」というのでそれを伝えたところ、占星術の本を調べて、ゲイリー氏と同じ星の生まれでさることがわかり、同じ星の兄弟じゃないかということで盛り上がりました。それでワインを一緒に作ろうという話になっていきました。ただ、ピゾーニのブドウは既に多くのワイナリーに割り当てられていて空きがありません。ゲイリー氏は「ピーター・マイケルの分を分けてやるよ。奴らは少し減ったって気づかないさ」と言ったのですが、栽培担当の長男マークが「やっぱりそれはだめだよ」と言って、一回おじゃんになりました。その後、2008年にゲイリー氏が「自分のところのを分けるよ」ということでピゾーニ用の区画から2トンを分けてもらいました。

ところが、当時まだまだラトー氏も無名であり、ほかに順番待ちしているワイナリーも多いことから、「なんであいつにわけてやるんだ」という抗議の電話がかかってきたそうです。それをゲイリー氏は「自分の畑なんだから誰に提供したっていいだろ」と言い返しました。

ピゾーニのピノ・ノワールには「ランスロット(Lancelot)」という名前が付いています。ランスロットとはアーサー王の伝説に登場する円卓の騎士の一人。11人の騎士がいるところに後からアーサー王が連れてきて、円卓の騎士に加わったそうです。そのとき、他の騎士から抗議があったものの、アーサー王は決めるのは自分だとし、ランスロット自身もその後、騎士として一番優れていることを証明していったといいます。後からピゾーニのワイナリーに加わった自身を騎士ランスロットに見立てての命名なのだそうです。リチャードギアの「トゥルー・ナイト」という映画でランスロットが描かれているとのこと。

一方、シャルドネですが、前述のように、ピゾーニの畑のシャルドネを作っているのはピゾーニとポール・ラトーしかありません(ほかにピゾーニが作っているルチアのエステート・シャルドネに一部使われています)。

毎年、収穫時期にブドウのサンプルをもらいにいくのですが、そのときにピゾーニの畑に素晴らしいシャルドネが植わっているのを見つけ、栽培担当のマークに「マーク、この素晴らしいブドウはどこに行くの」と聞いたところ、「ルチアに使う」とのことでした。ちょっとブドウの味を見てみたところ本当にいいブドウでした。そこでラトー氏はマークに「コルトンのことを知っているか?」と聞きました。コルトンはブルゴーニュのグラン・クリュの中で例外的に赤と白、両方を造ることができます(ほかにはミュジニーがあります)。「それをゲイリーに伝えてくれ」といいました。帰宅後、真夜中にゲイリーから電話がかかってきて「それは素晴らしいアイデアだ。このブロックを半々ずつピゾーニとポール・ラトーで使おう」と言ってくれたとのこと。こういった理由でピゾーニとポール・ラトーのシャルドネが誕生したのでした。なお「イースト・オブ・エデン」はモントレーのサリナス・ヴァレー(その東側の斜面がサンタ・ルシア・ハイランズ)に住んでいた作家スタインベックの小説の名前から取っています。

そのシャルドネですが、3つのシャルドネの中では一番パワフル。トーストの風味も一番強く、果実味も酸もしっかり。リッチでなめらか。余韻長く素晴らしいシャルドネです。

Paul Lato Pinot Noir 'Matinee' Santa Barbara 2021

ピノのマティネです。ラズベリーやレッド・チェリーの風味。明るいルビー色でやわらかい酸味。少しミネラル感もあります。エントリー品いてと水準以上のワイン。

ラトー氏は薄切りのマッシュルームに感激してマッシュルームをつまんで写真を撮っていました。

Paul Lato Pinot Noir 'Atticus' John Sebastiano Vineyard 2016

ジョン・セバスティアーノ・ヴィンヤードはサンタリタ・ヒルズの中央にある畑。一つの畑ですが、様々な方角の斜面があり、ブルゴーニュだったら27の別々な畑にするようなところ。単一畑のワインへのアプローチはブレンドによるマティネとは全く違います。マティネはいろいろな畑のものをブレンドしてトータルで美味しいワイン、難しくないワインを造ろうとしていますが、単一畑の方は畑が語り掛けるものを表現しています。ブレンドが色を足していく絵画だとしたら、単一畑は余計なものをそぎ落としていく彫刻のような感じなのだそうです。

畑のオーナーのジョン・セバスティアーノさんとラトー氏は仲が良く、一緒にブルゴーニュに行ったこともあるそうですが、そのワインには何らかヒーローの名前を付けたいということで選んだのが「アティカス」です。これは『アラバマ物語』という映画でグレゴリー・ペックが演じた主人公で弁護士をしており、公平で正直で勇気がある人だったそうです。

今回、ワインの名前の由来をそれぞれ伺うことができました。「初めて聞いた」と伝えたところ「ほとんど話したことないんだよ」とのこと。アメリカ人はあまり名前に関心を持たないそうです。ラトー氏にとっては名前を付けるのは大事なことで、それこそ神の啓示のように名前が下りてくるのを待つのだとか。長い時には名前が決まるまで1年半かかったワインもあったそうです。

ちょっと名前の話が長くなりましたが、ジョン・セバスティアーノのピノ・ノワールは2016年のワインで9年熟成しているためマッシュルームや腐葉土といった、熟成によるアロマが出ています。素晴らしい。特に熟成好きな人にとっては、たまらないワインだと思います。

6番目のワインは先ほど説明したピゾーニのピノ・ノワール。複雑でシルキー、赤い果実に青い果実が少し入り、アーシーなニュアンスもあります。ややタンニン強くエレガントというよりはパワフルなピノ・ノワール。ピゾーニらしさも十分に出たすばらしいピノ・ノワールでした。

最後にスペシャルなワインが登場。シラーとグルナッシュのブレンドのワインでラベルも変わっています。これもきれいで美味しいワイン。あまり飲む機会はないですが、ラトー氏、シラーも名手です。

また、ハッピーキャニオンのブドウからソーヴィニヨン・ブランを作り始めているとのこと。畑のオーナーは歌手のPinkだそうです。これも名前がなかなか決まらなかったのですが、あるときYoutubeを見ていたらオーソレミオの歌が流れてきて、それで「オーソレミオ」をワインの名前にするそうです。11月にワインができたら持ってくるよと言っていましたが実現するでしょうか。

ところで、今回突然の来日だったのですが、その理由も明らかになりました。前の週にピゾーニ家が来日していましたが、ゲイリーからラトー氏に一緒に行こうよと誘われていたのだそうです。

それはちょっと、というところだったのですが、今度は別れた奥さんが息子さんと一緒に来日するというので、「君一人では心配だ」という理由を付けて急遽チケットを取ってやってきたのだそうです。ゲイリーとも京都であって一緒に飲んだとのことでした。

終始笑いの絶えないワイン会で、予想以上に気さくなおじさんでした。

ナパのカーネロスでピノ・ノワールやシャルドネを作っていたアケイシア(Acacia)。2016年に畑などをペジュー(Peju)に売却し、その後はPejuがカルメール(Calmere)というワイナリー名で運用していたようです。そたがって今回はペジューによる売却ということになります。リスト価格は1750万ドルです。

また、ソノマではロシアン・リバー・ヴァレーとアレキサンダー・ヴァレーに有機栽培の畑を持つメドロック・エームズ(Medlock Ames)が売りに出されています。こちらの価格は4400万ドル。メドロック・エームズは近年では再生可能型有機栽培(ROC)の認証を得るなど先駆的なワイナリーです。ただ、2019年には火事のためにチョーク・ヒルにある畑の植え替えが必要になり、畑の20%は樹齢6年以下という形になっています。

先日もダックホーンによるブランド集約の話がありましたが、今年はこういった売却の例も増えていきそうです。

また、ソノマではロシアン・リバー・ヴァレーとアレキサンダー・ヴァレーに有機栽培の畑を持つメドロック・エームズ(Medlock Ames)が売りに出されています。こちらの価格は4400万ドル。メドロック・エームズは近年では再生可能型有機栽培(ROC)の認証を得るなど先駆的なワイナリーです。ただ、2019年には火事のためにチョーク・ヒルにある畑の植え替えが必要になり、畑の20%は樹齢6年以下という形になっています。

先日もダックホーンによるブランド集約の話がありましたが、今年はこういった売却の例も増えていきそうです。

カーネロスのソノマ側で、スパークリング・ワインを造るグロリア・フェラー(Gloria Ferrer)が自社畑を有機栽培に転換して認証を得たと発表しました。畑の面積は338エーカーで、これはオークヴィルのト・カロンに匹敵する広さです。

例えば「カリフォルニアの有機栽培ブドウ畑、過去1年で1774エーカー増加」の記事によると2023年8月までの1年間にカリフォルニアの有機栽培認証「CCOF(California Certified Organic Farmers)」を取得した畑は1774エーカーでしたから、その2割弱ほどの面積を占めるという計算になります。

「CCOFオーガニック認証の取得は、グロリア・フェラーにとって決定的な瞬間であり、私たちの長期的なビジョンを力強く裏付けるものです。これは、土地への深い敬意だけでなく、責任ある再生型農業を通じてプレミアムスパークリングワインの未来をリードするという私たちのコミットメントを反映しています」と、グロリア・フェラーのゼネラルマネージャー、メラニー・シェーファーは述べています。「この節目は、私たちのブドウ園チームの長年にわたる献身的な努力と、環境、地域社会、そしてワインの完全性という最も重要なものを守るためのイノベーションへの継続的な投資の成果です」

グロリア・フェラーは2017年にはカリフォルニアのサスティナブル認証を畑とワイナリーの両方で得ており、今回の認証はそれに続くものとなります。

グロリア・フェラーでは有機栽培への転換と並行して、畑の植え替えを進めています。有機栽培をよりやりやすくするために、クローンのルートストックの組み合わせを最適化し、作業がしやすいようにしていくとのことです。

故ロバート・モンダヴィの次男で、ナパのプリチャード・ヒルでコンティニュアム(Continuum)を営むティム・モンダヴィが来日し、セミナーに参加してきました。2021年にはモンダヴィ家として100年目のヴィンテージとナパの歴史と共に歩んできたことを感じさせるセミナーでした。

最初にモンダヴィ家の歴史と現在のワイナリーを整理しておきます。ロバート・モンダヴィは家族でチャールズ・クリュッグ(Charles Krug)を営んでいましたが、そこを離れ(実際には追い出され)、1966年にロバート・モンダヴィ・ワイナリーを設立しました。ロバート・モンダヴィはナパを代表するワイナリーとして順調に成長し、ボルドーのシャトー・ムートン・ロートシルトとオーパス・ワンを始め、その後イタリアではフレスコバルディ家とテヌータ・ルーチェ、チリではエラスリス家とセーニャを始めました。イタリアではオルネライアも買収しました。

1993年には株式上場も果たしましたが、2000年代に入って業績不振や投資の失敗、またエンロンというエネルギー企業の会計スキャンダルから株主の要求が厳しくなったことなどにより、2004年にコンステレーション・ブランズに売却され、ロバート・モンダヴィの一家もワイナリーから離れることになりました。なお、コンステレーションは今年、ウッドブリッジやロバート・モンダヴィ・プライベート・セレクションといった安価なブランドをザ・ワイン・グループに売却しています。上場については、最終的には売却の原因の一つになってしまったわけですが、上場当時は資金を得たことで畑の植え替えや上記のジョイント・ベンチャーなどができ、良かったとティムは語っています。

ワイナリー売却後、従来から不仲が伝えられていたティムとマイケルの兄弟は袂を分かち、ロバートはティム側に付きます。マイケルはマイケル・モンダヴィ・ファミリー・エステートを設立し、M by Michael Mondaviやスペルバウンドなど、幅広いブランドを展開しています。また、X JapanのYoshikiとのコラボによるY by Yoshikiのワインメーカーはマイケルの息子のロブ・モンダヴィJrが務めています。

また、ロバートが去った後のチャールズ・クリュッグは弟の故ピーターを中心に家族経営を続けており、現在はピーターの孫娘が中心になっています。チャールズ・クリュッグ以外にフォース・リーフやAloftなどのワイナリーも手掛け、幅広く活躍しています。

そして、今回の主役のティムですが、ロバート・モンダヴィ・ワイナリー売却は「心痛む出来事だった」というものの、翌2005年にロバートと共にコンティニュアムを立ち上げました。売却時の約束で当初数年間はモンダヴィの銘醸畑ト・カロンのブドウを使っていましたが、売却による資金もあったため新たな畑を探すことになりました。モンダヴィの畑はナパの西側マヤカマス山脈の麓の沖積扇状地にありましたが、新たな畑は東側にあるヴァカ山脈の火山性の土壌の斜面がいいと考えて探しました。そこで見つけたのがプリチャード・ヒルにあったクラウド・ヴューというワイナリーの畑でした。ロバートも畑を見に行きそこに決めました。ティムは「斜面の向きが南西など様々な方向にあり、ミネラルが豊富。当初考えていた以上に素晴らしい畑で、見つけられたのは幸運だったと思う」と語っています。

西のマヤカマスは元々海底だった海洋性の土壌が中心となりますが、ヴァカ山脈は鉄分が多く、見るからに赤い土地で、表土も1.5mほどと非常に浅いのが特徴です。マヤカマスではレッドウッドなど大きな樹が生えますが、ヴァカ山脈側は月桂樹やセージなどが多く、樹もあまり成長しません。ナパの中には様々な土壌がありますが、ヴァカ山脈側を選んだのはこういった痩せた土壌のためです。

また、コンティニュアムの畑は標高350~450mほどのところにあります。霧がかかるエリアよりも少し高いところにあるので夜でもあまり冷え込まないという特徴があります。また、日中は標高のために気温が低くなります。夏場では7℃ほども違うとのこと。昼と夜の寒暖差が比較的小さく、また日照が常にあるので、しっかり光合成ができる環境にあります。

2013年にはワイナリーも作り、栽培から醸造まですべてを賄う「エステート」になりました。これが現在のコンティニュアムです。また、ティムの二人の息子のカルロとダンテは、ナパから出てソノマ・コーストの冷涼地区でシャルドネとピノ・ノワールを作るレイン(Raen)を立ち上げ、今ではトップクラスの品質を誇っています。カルロが栽培、ダンテが醸造の担当です。カルロは無人操作できる電動トラクターとして人気のモナーク・トラクターの開発も手掛けています。そして、娘のキアラは2021年にソーヴィニヨン・ブランを作るセンティアム(Sentium)を始めています。キアラはコンティニュアムのラベルの絵も描いています。この絵はティムがト・カロン・ヴィンヤードに植えたカベルネ・フランの樹をかたどったものだとのこと。

今回はセンティアムの最新ヴィンテージとコンティニュアムの4ヴィンテージを試飲しました。

ロバート・モンダヴィが1966年にワイナリーを始めた後、最初に大きなヒットになったのがソーヴィニヨン・ブランでした。それまでソーヴィニヨン・ブランはとても軽い味わいか、甘口に仕上げられるようなものしかなかったのですが、樽熟成もして本格的なワインとして仕上げたものに「フュメ・ブラン」と名前を付けたのがそれ。特に前述のト・カロンの畑には1945年に植樹されたiブロックという古い区画があり、高品質なソーヴィニヨン・ブランを生み出しています。実はティムがモンダヴィで栽培の責任者になったころ、畑のマネージャーがこのブロックを収量が少ないということで引き抜こうと考えていたそうです。ティムは古い樹が高品質なブドウを作ると信じてそれを止めて今にいたります。センティアムはこのiブロックのフュメ・ブランにインスピレーションを受けています。使っている畑も1940年代と60年代に植樹されたという古い樹が植わっています。

センティアムのラベルはキアラ自身が花を線画で描いたシンプルなもの。「野の花のように複雑で荘厳な自然とより調和して生きること」という、長女のカリッサ・モンダヴィによる詩も書かれています。畑はメンドシーノのレッドウッド・ヴァレーにあり、土壌に水晶が含まれており、ワインにミネラル感を与えています。

このミネラル感を生かすためにブドウは早めに収穫します。夜間に収穫してすぐに優しくプレス。一晩寝かした後、上澄みだけを発酵槽に入れます。発酵はニュートラルバレルとコンクリートタンク、ステンレスの樽を1/3ずつ使っています。小さな発酵容器を使って澱と一緒に熟成することでクリーミーな舌触りを得ています。ロワールのディディエ・ダグノーに似ているという評価をもらったそうです。

センティアム 2023はハーブや青い草のニュアンスもありながら、豊かな柑橘の風味、黄色い花やネクタリンんども感じられるエレガントでリッチな味わい。多層的な複雑さが感じられるのは古木のためでしょうか。高品質なソーヴィニヨン・ブランです。ティムは「最近のiブロックを超えていると思う」とのこと。

この後は、コンティニュアムの4ヴィンテージ垂直試飲です。2020年は山火事の影響で造られなかったため、2018、2019、2021、2022年となっています。

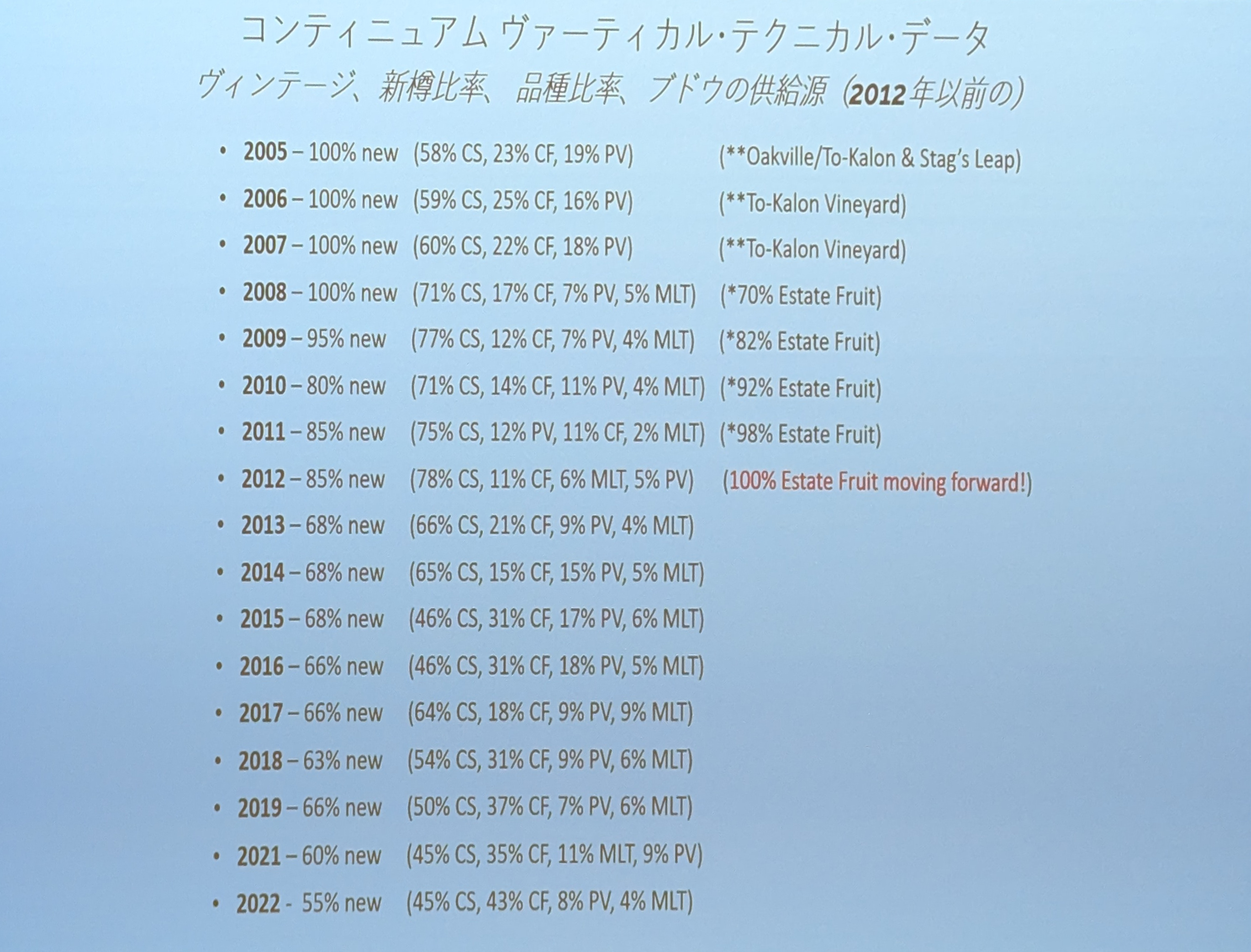

ヴィンテージごとのテクニカル・データを見ると、新樽率は当初の100%から55%にまで下がっています。また、カベルネ・ソーヴィニヨンの比率が、エステートのブドウを使い始めたころが70%程度だったのが現在は40%台まで下がっています。一方でカベルネ・フランの比率はだんだん上がっており、2022年にはカベルネ・ソーヴィニョンと2%しか違わない43%にまでなっています。品種ごとの比率が今後どうなっていくか聞いてみたところ、カベルネ・ソーヴィニョンとカベルネ・フランが45%ずつというのが、ターゲットになってくるのかもしれないとのことでした。

発酵には大樽とコンクリート・タンクを使っています。モンダヴィが中で初めて導入し、広く使われているステンレススチールのタンクは、タンニンの管理にあまり向かないのではないかとティム。コンクリート・タンクは味わいがまろやかになるとのことで、カベルネ・ソーヴィニョンや種が多くタニックになりがちなプティ・ヴェルドで使っています。コンクリートとオークの大樽の組み合わせが、ティムが作りたいワインには一番合っているのではないかと考えているそうです。

カベルネ・ソーヴィニョンはやはりファウンデーションなのでベースになる品種。カベルネ・フランは香り高く、タンニンしなやか、スイートネスを与えてくれます。プティ・ヴェルドは種が多く、コンクリートタンクで醸造することでまろやかになるとのこと。プティ・ヴェルドはスキンコンタクトを15~18日と短めにしています。コンティニュアムの畑の中で一番古いカベルネ・ソーヴィニョンは1991年に植えられたクローン7のブロックですが、これについてはスキンコンタクトを35~40日と長くしています。熟成時には樽に澱をなるべく多く入れます。テクスチャーをクリーミーにすると同時に色を鮮やかにします。ワインの酸化を防ぐという働きもあるそうです。

新樽率が下がってきていると書きましたが、これはこの畑の果実の特徴をよりストレートに表現したいといった目的があるそうです。また、熟成についてはブルゴーニュ的と考えているとのこと。コンティニュアムの畑は乾燥していてうどん粉が広がる恐れが非常に少ないため、フランスでよく使われている硫酸銅を含んだボルドー液を使う必要がほとんどありません。結果として澱引きもほとんどしなくていいとのこと。

4ヴィンテージの試飲メモです。

2018年

黒から赤の密度の濃い果実味に、スミレやモカ、ハーブやミネラルの風味。酸はやや高く、エレガント。タンニンはなめらかでシルキーなテクスチャー。素晴らしいワイン。ほぼ完ぺきといっていいでしょう。

2019年

この年はモンダヴィ家がワインを造り始めて100回目のヴィンテージだとのこと。赤果実が中心で、2018年よりも酸高くタニック。ポテンシャルはありますが飲み頃に入るまで、まだ数年かかりそうです。

2021年

2019年よりもさらに酸高くタンニンも強固です、赤果実はあまりなく、より熟した風味。かなり長熟型と思われます。

2022年

青黒果実。華やかでしなやか、果実味豊かでタンニンは比較的低く、今でも美味しく飲めます。

2022年は9月上旬に激しい熱波が来たため、それよりも収穫が遅いカベルネ・ソーヴィニヨンなどにとっては難しい年と言われています。多くの生産者が熱波をどうやりすごすのか、収穫してしまうかなど難しい選択を迫られました。その中でコンティニュアムの2022年はクオリティとしては非常に高いものがあり、2019や21とはスタイルが違いますが、非常に上手にまとめているのが印象的でした。ティム自身は2022年が一番好きと言っていたのも、そのあたりの理由があるのかもしれません。また、熱波について質問したところ、高台にあるということで、ヴァレーフロアの畑に比べると、その影響はだいぶ少なかったとのことでした。おそらく、栽培、醸造、どちらもいろいろな手を尽くした結果なのだろうと思うと、この2022年は、感銘を受けるワインと言っていいのではないかと感じました。

スタッグス・リープ・ワイナリー(Stags’ Leap Winery)の創設者であるカール・ドゥマーニ(Carl Doumani)が4月22日になくなりました。92歳でした。7年前からアルツハイマー病を患っており、昼寝中にそのまま亡くなられたそうです。波乱万丈な人生でしたが、平穏な最後を迎えられたようです。

カールの母親はカードゲームが得意で、父親は先物取引の業者でした。カールもその血を引き継いでギャンブラーとして育ち、生涯さまざまな賭けを打ちました。

1970年頃、ナパに家を持ちたいと土地を探しており、今のスタッグス・リープに400エーカーの土地と歴史的な建造物を紹介されました。彼は農業もワイン造りも経験ありませんでしたが、その建物で宿を開いてブドウを販売しようと考えて購入しました。

家は長年放置されており、大規模な改修が必要でした。ただ、規制の厳しいナパヴァレーで宿を開くのは難しく、結局家族でその家に引っ越してきました。畑には樹齢100年にもなるプティ・シラーが植わっており、植え替えの資金もなかったことから、それでワインを造ることにしました。

その後も平穏ではなく、担保にしていた土地開発の会社が倒産して、いとこが経営していたラスベガスのトロピカーナ・ホテルで総支配人として1年間働くといったこともありました。

また、パリスの審判で有名になったスタッグス・リープ・ワイン・セラーズ(Stag's Leap Wine Cellars)のウォーレン・ウィニアルスキーとはスタッグス・リープの名称を巡って裁判になりました。最終的にドゥマーニのワイナリーは「Stags'」、ウォーレン・ウィニアルスキーのワイナリーは「Stag's」、AVAの名称は「Stags」とアポストロフィで使い分けることになりました。

1980年代にはナパの好景気を満喫しました。シルヴァー・オークのジャスティン・マイヤーらと10人で「GONADS(無意味かつ放蕩な美食家協会)」を始め、月に一回ランチ会を開いていましたが、いろいろと問題を起こし、訴追などを避けるためにメキシコに移りました。それがきっかけで1995年にはエンカンタードというメスカルの製造・販売を始めました。

周囲が彼の基準についてきてくれなかったこともあり、ビジネスに嫌気がさして1997年にはワイナリーをベリンジャー(現トレジャリー・ワイン・エステーツ)に売却。元の土地の一部を保有して、新たなワイナリー「キホーテ(Quixote)」を興しました。キホーテはスペインの小説家セルバンテスの有名な小説「ドン・キホーテ」から取った名前で、波乱万丈な人生を送るカールにはぴったりでした。

このワイナリーはオーストリアの建築家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーによるもので、北米では唯一の彼の作品です。(1)直線を使わない、(2)屋根には草が生えている、(3)どの建物にも金の小塔がある(男性の象徴的意味合い)、(4)色こそ王様、といった設計のルールがあったとのこと。ワインのラベルもフンデルトヴァッサーのデザインです。

キホーテではまたプティ・シラーに注力しましたが、2014年に売却。2エーカーだけブドウ畑を残し、その後は「¿Como No?」という小さなワイナリーを営みましたが2018年に生産を中止しました。

謹んでお悔やみ申し上げます。

ダックホーン(Duckhorn)などのワイナリーを所有するダックホーン・ポートフォリオは5月6日、ブランドを今後集約していくと発表しました。ダックホーンのブランドには、元々ダックホーン家が展開していたカモ科の鳥をモチーフにしたブランド(ダックホーン、デコイ、ゴールデンアイ、パラダックス、マイグレーション、キャンヴァスバック、グリーンウイング、ポストマーク)のほか、買収したカレラ、コスタ・ブラウン、ソノマ・カトラーがあります。

今回の発表では買収した3ブランドのほか、ダックホーン、デコイ、ゴールデンアイ、グリーンウイングの計7ブランドに力を入れていきます。これら7ブランドで売り上げの96%を占めています。一方で、パラダックス、マイグレーション、キャンヴァスバック、ポストマークの4ブランドについては縮小・廃止していくとしています。すでに醸造したワインが約3ヴィンテージ分あることから、3年後をめどに廃止していくことになると思われます。それまではこれまでと同様に、販売していくとのこと。日本での販売も、まだ詳しいことは決まっていませんが同様になりそうです。

また、ナパにあるマイグレーションのテイスティング・ルーム、ソノマにあるソノマ・カトラーのテイスティング・ルーム、ワシントンのワラワラにあるキャンヴァスバックのテイスティング・ルームは2025年6月に廃止する予定です。ソノマ・カトラーについてはテイスティング・ルームは閉鎖しますが、ワイナリーの運営はこれまで通りに行われます。

米国におけるワインの需要が縮小傾向にあるため、このようなブランドの集約は今後、他の大手のワイナリーでも起こってくる可能性が高いのではと思います。

1990年代にラブコメの女王と言われていたのが女優のメグ・ライアン。その出演作の一つに「フレンチ・キス」という映画があり、ブドウの苗木をひそかに運ぶという話がその中で重要な役割を担っていました(当時はその意味はよく分かっていなかったのですが)。

植物を他国に持ち込むと、そこから病害虫などが広がってしまう可能性があります。例えば19世紀に欧州のブドウ畑を壊滅させたフィロキセラは欧州に運ばれた米国のブドウから広がりました。そのため、現在では検疫を通さないで植物を持ち込むことは固く禁じられています。とはいえ品質の高いブドウの樹が欲しいというニーズはなくならないので、密かに持ち込んだという話はいろいろ残っています。カリフォルニアでいえば、一番有名なのはロマネ・コンティから取ってきたと言われるカレラのピノ・ノワールで、その次に有名なのが、このピゾーニのピノ・ノワール。「ラ・ターシュ」の畑から拾ってきた枝を植えたと言われています。

その当人であるゲイリー・ピゾーニが初来日し、次男でワインメーカーのジェフ・ピゾーニとのセミナーに参加させていただきました。ジェフが来るのでということで参加したのですが(しかも、特別に中川ワインさんのスタッフ向けセミナーに同席させていただきました)、部屋に入ったら、これまで写真や動画で何度も見ていたゲイリー・ピゾーニ本人までいらっしゃったので、びっくりしました。貴重な機会ですので、苗木の話もうかがったわけですが、それは後の楽しみとして、ピゾーニ・ヴィンヤードの基本からおさらいしましょう。

ピゾーニ・ヴィンヤードがあるのは、モントレーのサンタ・ルシア・ハイランズAVA。現在はカリフォルニアで良質なピノ・ノワールが造られる代表的なAVAと目されていますが、この地域を有名にした立役者がこのピゾーニ・ヴィンヤードです。1990年代後半から、なんだかすごい畑があるらしいという噂が広がり、2000年代のピノ・ノワール・ブームで、後で紹介する兄弟的な畑とともに、サンタ・ルシア・ハイランズを牽引してきました。

元々、ピゾーニ家はワインを造る前からモントレーで牧畜や野菜作りをしていました。サンタ・ルシア・ハイランズのあるサリナス・ヴァレーは「世界のサラダボウル」と呼ばれるほど野菜作りが盛んな地域であり、レタスやトマト、セロリ、ブロッコリー、アスパラガスなど様々な野菜を育てていました。サリナス・ヴァレーの北西にはモントレー湾があり、そこから冷たい冷気が入ってきます。

特に、モントレー湾は水深が深く、非常に冷たい水が上がってきます。日本では高原野菜として標高の高いところで育てられることが多いレタスがサリナス・ヴァレーの代表的な産物であることからも、ここの涼しさがわかります。

カリフォルニアの沿岸には山脈が連なっており、サンタ・ルシア・ハイランズは沿岸山脈の東側の斜面になります。東向き斜面なので午前中の優しい太陽を浴びます。その点ではブルゴーニュと共通しています。このあたりの山脈は標高が高いので、太平洋から山脈を超えて冷気が来ることはほとんどなく、北側のモントレー湾から南に向かって風が吹いて冷気や冷たい霧を運んできます。特にサリナス・ヴァレーはモントレー湾に面した北側が広く、南に行くと狭くなる漏斗の形をしているので、霧は非常に厚くなります。湾に近い北側ほど涼しく、距離がある南は少し暖かくなります。霧がかかる高さは300mから330mほどのところで、夜の9~10時ころに霧が入ってきて、朝11時くらいには消えるそうです。

ピゾーニ・ヴィンヤードはサンタ・ルシア・ハイランズの中では最南端に近いので、比較的温暖になります。また標高は300~400m。低いところは霧がかかりますが、高いところはほとんど霧がかかりません、また強い風が吹き抜けるところでもあります。サンタ・ルシア・ハイランズの中でも特殊な畑と言えます。元々は放牧用に使っていた土地だそうです。

ジェフ・ピゾーニによると、サンタ・ルシア・ハイランズのピノ・ノワールはリッチなワインとピュアな果実味があり、ストラクチャーとパワー、エレガンスを共存しているといいます。

ゲイリーは若いころからワインが好きで、世界の様々なワインをコレクションしており、ブドウも育てたいと思っていましたが、父親の反対でなかなか実現しませんでした。ブドウを育てるなんて愚か者がすることだとまで言っていたそうですが、ゲイリーは「250ドル払ってブラックタイで参加するレタスの試食に招待されたことはあるの?」と反論し、最後は父親が折れて1982年からいよいよピノ・ノワールとシャルドネを栽培することになりました。ワイン造り自体は1978年からガレージレベルでやっていて、まだ幼かった二人の息子もそれを手伝っていたそうです。

そして、ピノ・ノワールを植えるとなったときに、ピノ・ノワールではクローンが重要だと気が付き、いろいろな人から一番いいクローンを得るにはブルゴーニュに行かないとと言われました。ゲイリーはフランス語も全くしゃべれず、現地に知り合いもいませんでしたが、ともかくブルゴーニュに行って2、3カ月を過ごしました。ある有名な畑で剪定した枝が地面にたくさん落ちているのを抱えてホテルの部屋に戻りました。そのままではかさばりすぎるので、芽のところだけ残して小さくカットして、それを500ほど作りました。

ただ、前述のように検疫を受けていないため、普通には税関を通れません。そこでその500個の芽をパンツの中に隠して飛行機に乗ったのです。いくら小さくカットしたとはいえ、それだけパンツに詰め込んだら、シティーハンターの冴羽獠状態です。さすがに税関の女性に怪しまれて、それは何だと触って確認しようとしたところ、ゲイリーは「どうしてもチェックしたいのか、俺はイタリア人だぞ」で乗り切ったとのこと。

その500本を数年かけて5000本、5万本と増やして畑を造っていきました。さらに植えた樹の中からいいものをマサル・セレクションとして選んで増やしているとのことです。

ちなみに、ピゾーニからは他のワイナリーにはクローンを売っていないそうです。盗もうとする人はときどきいるそうですが、3匹の大きな番犬がいるので大体成功しないとか。

前述のように、ピゾーニの畑は標高が高いところにあります。水源がなく、当初は車で麓から水を運んでいったそうです。ただ、雨も少なく灌漑が必要な土地であり、水源なしでは栽培は困難であり、井戸を掘ることになりました。表土が浅く、その下は固い花崗岩という土地で掘り進めるのも大変でしたが、6回目の挑戦でようやく水源を見つけました。ゲイリーは嬉しさのあまり、その水に飛び込んだそうです。水源を見つけたのは1991年ですので、畑を作ってから9年間は水を運んでいたことになります。

現在は、ピゾーニブランドのワインが有名になりましたが、元々栽培家として始めたので、今でも栽培を重視しています。15年ほど前からサスティナブルに取り組んでいます。除草剤や防虫剤などは使わず、養蜂などをしています。高品質なブドウを造るためにグリーン・ハーヴェストで収穫量を減らしているとのこと。

栽培は長男のマークが担当、醸造は次男のジェフが担当しています。ジェフはフレズノ州立大学で醸造を学び、ピーターマイケルで2年間修行した後、モントレーの他のワイナリーでも働き、ピゾーニでワインを造り始めました。醸造はサンタ・ルシア・ハイランズではなくソノマで行っています。当初はピーターマイケルのワイナリーを借りていたそうですが、今は別のところになっています。

醸造では天然酵母を使い100%全房、清澄やフィルターがけはしていません。

試飲に移ります。

ピゾーニで現在作っているブランドは三つ。Pisoniブランドは、Pisoni Vineyardのピノ・ノワールのためのブランド。現在はシャルドネも少量作っています(シャルドネの話は、Paul Latoのワインのときに書く予定です)。Lucia(ルチア、ルシア)ブランドは、Pisoni Vineyard以外の自社畑のピノ・ノワールとシャルドネ。三つ目のLucy(ルーシー)は買いブドウも含むピノ・ノワール、シャルドネ以外のワインのブランドになっています。Lucyでは三つのワインを造っていますが、「Pico Blanco(ピコ・ブランコ)」はモントレー湾の海洋環境保護団体、ロゼは女性の疾患究明、ガメイはモントレーの山火事の最前線で活動した消防団に収益の一部を寄付しています。

最初のワインはLucy Pico Blanco 2023(5200円)。ピノ・グリ86%、ピノ・ブラン14%のワインでサンタ・ルシア・ハイランズのほか、モントレーの中のやや温暖な地域であるアロヨ・セコのブドウを使っています。次の2024年からはシャローンのピノ・グリが入ってくるとのこと。

酸高く、熟した果実の風味があります。黄色い花や洋ナシ、ミネラル感もあります。

2番目はLucy Rose of Pinot Noir 2023(4900円)。2005年にLucyとして最初に作ったワインです。半分はセニエ、半分は直接圧搾によるロゼをブレンドしています。直接圧搾を半分使っているので色はやや薄めです。セニエは自社畑、直接圧搾は買いブドウを使っています。チャーミングでラズベリーの風味、バランス良く飲みやすいワイン。

3番目はLucy Gamay Noir 2023(5900円)。サンタルシアには花崗岩の土壌が点在しており、ガメイとは親和性が高いといいます。チャーミングなイチゴの味わい。少しジャミーでストラクチャーもありますが、酸がきれいで魅惑的なワイン。

pHは3.4とかなり低く、タンニンが低いので白ワインのような味わいだとのこと。収穫を遅くしても酸が残るそうです。

4番目からルチアに入ります。最初はLucia by Pisoni Chardonnay Estate 2023(9500円)です。

ピゾーニにはこれまで説明したピゾーニ・ヴィンヤードのほか、ロアー(Roar)のオーナーであるフランシオーニ家と共同所有しているゲイリーズ(Garys’)とソベラネス(Soberanes)の畑があります。フランシオーニ家のゲイリー・フランシオーニとゲイリー・ピゾーニは幼馴染で、Garys’と複数形の所有形になっているのは二人のゲイリーによる畑ということです。

このあたりの所有関係は分かりにくいので、上の図にまとめました。図中のSusan's Hillは今回は登場しませんが、Pisoni Vineyardの中の特別なブロックでシラーが植わっています。

Lucia by Pisoni Chardonnay Estateはピゾーニとソベラネスのシャルドネを半分ずつ使ったワインです。このワインは輸出用にはほとんど出しておらず、中川は特別だとのこと。ソベラネスもワイン・スペクテーターの「California's Best Chardonnay Vineyards」という記事で選ばれた11の畑の一つに入るほどの銘醸畑です。

ゲイリーズとソベラネスは隣り合っていて、サンタ・ルシア・ハイランズの中央あたり、ピゾーニとは逆に標高の低いところに畑があります。

シャルドネのクローンはオールドウェンテとモンラッシュ・クローンを使っているとのこと。ほぼフリーラン・ジュースしか使わないくらい優しくプレスをしてジュースを取り出しています。

シルキーなテクスチャーがありリッチでミネラル感のあるシャルドネ。酸もきれいでとても美味しい。これはコスパ高いと思います。

5番目はPisoni Estate Chardonnay 2022(17000円)。

ピゾーニの畑のシャルドネは自根で植えられています。バレルセレクションでいいものを選んだリザーブ的な位置付け。上のエステートシャルドネ以上にやわらかなテクスチャー。リッチで多層的な味わい、熟成が楽しめそうなワイン。非常に素晴らしいですが、逆に上のエステートのコスパもまたすごいと改めて思いました。

試飲はここで折り返して後半です。

6本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Estate Cuvee 2022(10000円)。ピゾーニとゲイリーズ、ソベラネスの3つの畑のピノノワールをブレンドしています。2023からはGarys'のとなりのWindRock Vineyardという畑のブドウも入ります。ここもフランシオーニ家と共同オーナーの畑です。

フリーランジュースだけを使ったピノ・ノワール。後述のピゾーニの畑のピノ・ノワールががっしりとしたストラクチャーのあるワインになるのに対し、こちらはよりリッチでタンニンが柔らかく、なまめかしさがあります。赤系に黒系の果実の風味が重なり、緻密でパワフル。これも価格的に素晴らしいワイン。

7本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Soberanes Vineyard 2022(12400円)。

ソベラネスとゲイリーズは隣り合っておりクローンはほぼ同じですが、ソベラネスが少し密植でうねの向きが違います。土壌はソベラネスの方だけ石がごろごろと転がっています。花崗岩系の土壌だとのこと。赤系に青系の果実の風味。果実感が強くしっかりしたストラクチャーがあります。ジェフによるとソベラネスはフローラルな印象があるとのこと。

8本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Garys' Vineyard 2022(14000円)。

ソベラネスが石がごろごろしているのに対して、ゲイリーズも花崗岩ですが、より細かく崩れているとのこと。ゲイリーズは非常に骨太の味わいというイメージがありましたが、今回はエステートやソベラネスよりも赤果実感が強くジューシーな味わいに感じられました。

9本目はPisoni Estate Pinot Noir Pisoni Vineyard 2022(20000円)。

甘やかな香りで、リッチで複雑。ストラクチャーと凝縮感が強いが酸も高くエレガントさもあり、バランスはいい。素晴らしいワインだが、本当の魅力が発揮されるまでは数年かかりそうな感じ。

最後はLucia by Pisoni Syrah Soberanes VIneyard 2022(12000円)。

バニラやココナッツといった甘い樽の香りにジューシーな果実味。ホワイトペッパー、がっしりとしたタンニン。シラー好きにはたまらない美味しさ。

最後に、これがゲイリーが乗り回していることで有名なジープ。元々はゲイリーの父親がゲイリーの母にプレゼントした車だったそうです。父が運転して母は助手席で猟銃を構えて猟をしていたというので、お母さんも結構な豪傑だったようです。

植物を他国に持ち込むと、そこから病害虫などが広がってしまう可能性があります。例えば19世紀に欧州のブドウ畑を壊滅させたフィロキセラは欧州に運ばれた米国のブドウから広がりました。そのため、現在では検疫を通さないで植物を持ち込むことは固く禁じられています。とはいえ品質の高いブドウの樹が欲しいというニーズはなくならないので、密かに持ち込んだという話はいろいろ残っています。カリフォルニアでいえば、一番有名なのはロマネ・コンティから取ってきたと言われるカレラのピノ・ノワールで、その次に有名なのが、このピゾーニのピノ・ノワール。「ラ・ターシュ」の畑から拾ってきた枝を植えたと言われています。

その当人であるゲイリー・ピゾーニが初来日し、次男でワインメーカーのジェフ・ピゾーニとのセミナーに参加させていただきました。ジェフが来るのでということで参加したのですが(しかも、特別に中川ワインさんのスタッフ向けセミナーに同席させていただきました)、部屋に入ったら、これまで写真や動画で何度も見ていたゲイリー・ピゾーニ本人までいらっしゃったので、びっくりしました。貴重な機会ですので、苗木の話もうかがったわけですが、それは後の楽しみとして、ピゾーニ・ヴィンヤードの基本からおさらいしましょう。

ピゾーニ・ヴィンヤードがあるのは、モントレーのサンタ・ルシア・ハイランズAVA。現在はカリフォルニアで良質なピノ・ノワールが造られる代表的なAVAと目されていますが、この地域を有名にした立役者がこのピゾーニ・ヴィンヤードです。1990年代後半から、なんだかすごい畑があるらしいという噂が広がり、2000年代のピノ・ノワール・ブームで、後で紹介する兄弟的な畑とともに、サンタ・ルシア・ハイランズを牽引してきました。

元々、ピゾーニ家はワインを造る前からモントレーで牧畜や野菜作りをしていました。サンタ・ルシア・ハイランズのあるサリナス・ヴァレーは「世界のサラダボウル」と呼ばれるほど野菜作りが盛んな地域であり、レタスやトマト、セロリ、ブロッコリー、アスパラガスなど様々な野菜を育てていました。サリナス・ヴァレーの北西にはモントレー湾があり、そこから冷たい冷気が入ってきます。

特に、モントレー湾は水深が深く、非常に冷たい水が上がってきます。日本では高原野菜として標高の高いところで育てられることが多いレタスがサリナス・ヴァレーの代表的な産物であることからも、ここの涼しさがわかります。

カリフォルニアの沿岸には山脈が連なっており、サンタ・ルシア・ハイランズは沿岸山脈の東側の斜面になります。東向き斜面なので午前中の優しい太陽を浴びます。その点ではブルゴーニュと共通しています。このあたりの山脈は標高が高いので、太平洋から山脈を超えて冷気が来ることはほとんどなく、北側のモントレー湾から南に向かって風が吹いて冷気や冷たい霧を運んできます。特にサリナス・ヴァレーはモントレー湾に面した北側が広く、南に行くと狭くなる漏斗の形をしているので、霧は非常に厚くなります。湾に近い北側ほど涼しく、距離がある南は少し暖かくなります。霧がかかる高さは300mから330mほどのところで、夜の9~10時ころに霧が入ってきて、朝11時くらいには消えるそうです。

ピゾーニ・ヴィンヤードはサンタ・ルシア・ハイランズの中では最南端に近いので、比較的温暖になります。また標高は300~400m。低いところは霧がかかりますが、高いところはほとんど霧がかかりません、また強い風が吹き抜けるところでもあります。サンタ・ルシア・ハイランズの中でも特殊な畑と言えます。元々は放牧用に使っていた土地だそうです。

ジェフ・ピゾーニによると、サンタ・ルシア・ハイランズのピノ・ノワールはリッチなワインとピュアな果実味があり、ストラクチャーとパワー、エレガンスを共存しているといいます。

ゲイリーは若いころからワインが好きで、世界の様々なワインをコレクションしており、ブドウも育てたいと思っていましたが、父親の反対でなかなか実現しませんでした。ブドウを育てるなんて愚か者がすることだとまで言っていたそうですが、ゲイリーは「250ドル払ってブラックタイで参加するレタスの試食に招待されたことはあるの?」と反論し、最後は父親が折れて1982年からいよいよピノ・ノワールとシャルドネを栽培することになりました。ワイン造り自体は1978年からガレージレベルでやっていて、まだ幼かった二人の息子もそれを手伝っていたそうです。

そして、ピノ・ノワールを植えるとなったときに、ピノ・ノワールではクローンが重要だと気が付き、いろいろな人から一番いいクローンを得るにはブルゴーニュに行かないとと言われました。ゲイリーはフランス語も全くしゃべれず、現地に知り合いもいませんでしたが、ともかくブルゴーニュに行って2、3カ月を過ごしました。ある有名な畑で剪定した枝が地面にたくさん落ちているのを抱えてホテルの部屋に戻りました。そのままではかさばりすぎるので、芽のところだけ残して小さくカットして、それを500ほど作りました。

ただ、前述のように検疫を受けていないため、普通には税関を通れません。そこでその500個の芽をパンツの中に隠して飛行機に乗ったのです。いくら小さくカットしたとはいえ、それだけパンツに詰め込んだら、シティーハンターの冴羽獠状態です。さすがに税関の女性に怪しまれて、それは何だと触って確認しようとしたところ、ゲイリーは「どうしてもチェックしたいのか、俺はイタリア人だぞ」で乗り切ったとのこと。

その500本を数年かけて5000本、5万本と増やして畑を造っていきました。さらに植えた樹の中からいいものをマサル・セレクションとして選んで増やしているとのことです。

ちなみに、ピゾーニからは他のワイナリーにはクローンを売っていないそうです。盗もうとする人はときどきいるそうですが、3匹の大きな番犬がいるので大体成功しないとか。

前述のように、ピゾーニの畑は標高が高いところにあります。水源がなく、当初は車で麓から水を運んでいったそうです。ただ、雨も少なく灌漑が必要な土地であり、水源なしでは栽培は困難であり、井戸を掘ることになりました。表土が浅く、その下は固い花崗岩という土地で掘り進めるのも大変でしたが、6回目の挑戦でようやく水源を見つけました。ゲイリーは嬉しさのあまり、その水に飛び込んだそうです。水源を見つけたのは1991年ですので、畑を作ってから9年間は水を運んでいたことになります。

現在は、ピゾーニブランドのワインが有名になりましたが、元々栽培家として始めたので、今でも栽培を重視しています。15年ほど前からサスティナブルに取り組んでいます。除草剤や防虫剤などは使わず、養蜂などをしています。高品質なブドウを造るためにグリーン・ハーヴェストで収穫量を減らしているとのこと。

栽培は長男のマークが担当、醸造は次男のジェフが担当しています。ジェフはフレズノ州立大学で醸造を学び、ピーターマイケルで2年間修行した後、モントレーの他のワイナリーでも働き、ピゾーニでワインを造り始めました。醸造はサンタ・ルシア・ハイランズではなくソノマで行っています。当初はピーターマイケルのワイナリーを借りていたそうですが、今は別のところになっています。

醸造では天然酵母を使い100%全房、清澄やフィルターがけはしていません。

試飲に移ります。

ピゾーニで現在作っているブランドは三つ。Pisoniブランドは、Pisoni Vineyardのピノ・ノワールのためのブランド。現在はシャルドネも少量作っています(シャルドネの話は、Paul Latoのワインのときに書く予定です)。Lucia(ルチア、ルシア)ブランドは、Pisoni Vineyard以外の自社畑のピノ・ノワールとシャルドネ。三つ目のLucy(ルーシー)は買いブドウも含むピノ・ノワール、シャルドネ以外のワインのブランドになっています。Lucyでは三つのワインを造っていますが、「Pico Blanco(ピコ・ブランコ)」はモントレー湾の海洋環境保護団体、ロゼは女性の疾患究明、ガメイはモントレーの山火事の最前線で活動した消防団に収益の一部を寄付しています。

最初のワインはLucy Pico Blanco 2023(5200円)。ピノ・グリ86%、ピノ・ブラン14%のワインでサンタ・ルシア・ハイランズのほか、モントレーの中のやや温暖な地域であるアロヨ・セコのブドウを使っています。次の2024年からはシャローンのピノ・グリが入ってくるとのこと。

酸高く、熟した果実の風味があります。黄色い花や洋ナシ、ミネラル感もあります。

2番目はLucy Rose of Pinot Noir 2023(4900円)。2005年にLucyとして最初に作ったワインです。半分はセニエ、半分は直接圧搾によるロゼをブレンドしています。直接圧搾を半分使っているので色はやや薄めです。セニエは自社畑、直接圧搾は買いブドウを使っています。チャーミングでラズベリーの風味、バランス良く飲みやすいワイン。

3番目はLucy Gamay Noir 2023(5900円)。サンタルシアには花崗岩の土壌が点在しており、ガメイとは親和性が高いといいます。チャーミングなイチゴの味わい。少しジャミーでストラクチャーもありますが、酸がきれいで魅惑的なワイン。

pHは3.4とかなり低く、タンニンが低いので白ワインのような味わいだとのこと。収穫を遅くしても酸が残るそうです。

4番目からルチアに入ります。最初はLucia by Pisoni Chardonnay Estate 2023(9500円)です。

ピゾーニにはこれまで説明したピゾーニ・ヴィンヤードのほか、ロアー(Roar)のオーナーであるフランシオーニ家と共同所有しているゲイリーズ(Garys’)とソベラネス(Soberanes)の畑があります。フランシオーニ家のゲイリー・フランシオーニとゲイリー・ピゾーニは幼馴染で、Garys’と複数形の所有形になっているのは二人のゲイリーによる畑ということです。

このあたりの所有関係は分かりにくいので、上の図にまとめました。図中のSusan's Hillは今回は登場しませんが、Pisoni Vineyardの中の特別なブロックでシラーが植わっています。

Lucia by Pisoni Chardonnay Estateはピゾーニとソベラネスのシャルドネを半分ずつ使ったワインです。このワインは輸出用にはほとんど出しておらず、中川は特別だとのこと。ソベラネスもワイン・スペクテーターの「California's Best Chardonnay Vineyards」という記事で選ばれた11の畑の一つに入るほどの銘醸畑です。

ゲイリーズとソベラネスは隣り合っていて、サンタ・ルシア・ハイランズの中央あたり、ピゾーニとは逆に標高の低いところに畑があります。

シャルドネのクローンはオールドウェンテとモンラッシュ・クローンを使っているとのこと。ほぼフリーラン・ジュースしか使わないくらい優しくプレスをしてジュースを取り出しています。

シルキーなテクスチャーがありリッチでミネラル感のあるシャルドネ。酸もきれいでとても美味しい。これはコスパ高いと思います。

5番目はPisoni Estate Chardonnay 2022(17000円)。

ピゾーニの畑のシャルドネは自根で植えられています。バレルセレクションでいいものを選んだリザーブ的な位置付け。上のエステートシャルドネ以上にやわらかなテクスチャー。リッチで多層的な味わい、熟成が楽しめそうなワイン。非常に素晴らしいですが、逆に上のエステートのコスパもまたすごいと改めて思いました。

試飲はここで折り返して後半です。

6本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Estate Cuvee 2022(10000円)。ピゾーニとゲイリーズ、ソベラネスの3つの畑のピノノワールをブレンドしています。2023からはGarys'のとなりのWindRock Vineyardという畑のブドウも入ります。ここもフランシオーニ家と共同オーナーの畑です。

フリーランジュースだけを使ったピノ・ノワール。後述のピゾーニの畑のピノ・ノワールががっしりとしたストラクチャーのあるワインになるのに対し、こちらはよりリッチでタンニンが柔らかく、なまめかしさがあります。赤系に黒系の果実の風味が重なり、緻密でパワフル。これも価格的に素晴らしいワイン。

7本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Soberanes Vineyard 2022(12400円)。

ソベラネスとゲイリーズは隣り合っておりクローンはほぼ同じですが、ソベラネスが少し密植でうねの向きが違います。土壌はソベラネスの方だけ石がごろごろと転がっています。花崗岩系の土壌だとのこと。赤系に青系の果実の風味。果実感が強くしっかりしたストラクチャーがあります。ジェフによるとソベラネスはフローラルな印象があるとのこと。

8本目はLucia by Pisoni Pinot Noir Garys' Vineyard 2022(14000円)。

ソベラネスが石がごろごろしているのに対して、ゲイリーズも花崗岩ですが、より細かく崩れているとのこと。ゲイリーズは非常に骨太の味わいというイメージがありましたが、今回はエステートやソベラネスよりも赤果実感が強くジューシーな味わいに感じられました。

9本目はPisoni Estate Pinot Noir Pisoni Vineyard 2022(20000円)。

甘やかな香りで、リッチで複雑。ストラクチャーと凝縮感が強いが酸も高くエレガントさもあり、バランスはいい。素晴らしいワインだが、本当の魅力が発揮されるまでは数年かかりそうな感じ。

最後はLucia by Pisoni Syrah Soberanes VIneyard 2022(12000円)。

バニラやココナッツといった甘い樽の香りにジューシーな果実味。ホワイトペッパー、がっしりとしたタンニン。シラー好きにはたまらない美味しさ。

最後に、これがゲイリーが乗り回していることで有名なジープ。元々はゲイリーの父親がゲイリーの母にプレゼントした車だったそうです。父が運転して母は助手席で猟銃を構えて猟をしていたというので、お母さんも結構な豪傑だったようです。

昨年、コスパの高さで話題になったワインの一つがビッグ・スムースのカベルネ・ソーヴィニヨン。現地価格で実売18ドルするワインが1800円台と、1ドル100円でしたっけ(それにしても安いですが)と思ってしまうほどの値段。ワインも名前通りなめらかなテクスチャーで芳醇。1000円台とは思えない(実際本来は4000円とかするワインですから)クオリティで人気が爆発しました。

そのビッグ・スムースのジンファンデルが国内入荷しています。これも現地価格では実売18ドルからが1800円台と、相変わらず1ドル100円でしたっけ、それにしても安いけどという価格。リッチ系のジンファンデルを飲みたい人には「まずはこれ飲んで」という感じです。

ラベルはカベルネの赤に対しジンファンデルは紫、これはぜひ実物で触ってみて欲しいのですが、ビロードのような手触りで「スムース」感を出しています。

カベルネの方は、まだ在庫があるショップもありますが、売り切れ近そうな感じです。残念ながら両方売っているところは見つかりませんでした。

しあわせワイン倶楽部です。

柳屋です。

ドラジェです。

アティグスというショップは初めて見たような気がします。

タカムラです。

そのビッグ・スムースのジンファンデルが国内入荷しています。これも現地価格では実売18ドルからが1800円台と、相変わらず1ドル100円でしたっけ、それにしても安いけどという価格。リッチ系のジンファンデルを飲みたい人には「まずはこれ飲んで」という感じです。

ラベルはカベルネの赤に対しジンファンデルは紫、これはぜひ実物で触ってみて欲しいのですが、ビロードのような手触りで「スムース」感を出しています。

カベルネの方は、まだ在庫があるショップもありますが、売り切れ近そうな感じです。残念ながら両方売っているところは見つかりませんでした。

しあわせワイン倶楽部です。

柳屋です。

ドラジェです。

アティグスというショップは初めて見たような気がします。

タカムラです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156315&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-034_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156214&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-035_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10153406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new2%2F2406-1-218_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156232&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-026_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156243&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-018_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/054f2ccd.01540cb1.054f2cce.687423d0/?me_id=1190830&item_id=10156291&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatsuda%2Fcabinet%2F2024new5%2F2502-1-019_1.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/144ff187.5845a648.144ff188.14027247/?me_id=1313045&item_id=10009119&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2Fshohin%2F06288737%2Fbigsmooth_ovzfld.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/016be36e.352119e8.02647f54.69fc4439/?me_id=1206139&item_id=10007041&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyanagiyawine%2Fcabinet%2Fwine%2Fb%2Fbigsmoothzin.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/044b75c5.13a7de85.044b75c6.eba85410/?me_id=1213379&item_id=10044228&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftamaki-web%2Fcabinet%2Fdragee31%2F20070101.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a42bdc.8141f591.47a42bdd.902c4e9a/?me_id=1371394&item_id=10003666&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fatigus%2Fcabinet%2F06535577%2F06535603%2Fimgrc0124630353.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0177b7fc.b06f984c.0274226d.5ca674b6/?me_id=1193346&item_id=10446607&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwine-takamura%2Fcabinet%2Fnss_14%2F0833302005387.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)