コスパワインで知られるモントレーのシャイド・ファミリーが、パンプキンスパイス入りのシャルドネを発売しました。昨年に続いて2回目で、秋限定で販売します。

米国では、ハロウィーンの季節にパンプキンパイを食べるのが定番となっています。パンプキンスパイスとはこのパイに使うスパイスで、シナモンやナツメグ、クローヴなどが使われています。

シャイドではハロウィーンの季節用ワインとして、最初は遊び心でパンプキンの中で発酵するワインを試してみたそうですが、それはうまくいかず、いろいろと作ってみたなかで、パンプキンスパイス入りのシャルドネが良かったようです。

昨年発売したものは、あっという間に完売し、評判になったとのこと。エグゼクティブ副社長のハイディ・シャイド氏は「パンプキン・スパイス・シャルドネは、従来のワインとは異なります。まさにそこがポイントです。親しみやすい方法で会話や好奇心、そして繋がりを刺激するワインを造り、人々が集い、人生を楽しみ、味わうという私たちの使命を反映しています」と語っています。

昨日の記事でも書いたように、ナパで発生したピケット・ファイアはこれまでのところ、5年前のグラス・ファイアほどの被害にはならずに済みそうです。今回燃えている地域はグラス・ファイアで燃えた地域とも重なっているのですが、何が違ったのでしょうか。

SFクロニクルの記事によると、いくつか理由があります。

一つは2020年はグラス・ファイア以外にも山火事が多く、消火に当たる人員が最初からひっ迫していたことです。この年はカリフォルニアの近代史で最も山火事の大きかった年であり、州の4%もの面積が焼失しました。特に8月の「オーガスト・コンプレックス・ファイア」は100万エーカーを超える初めての「ギガファイア」であり、ナパでも8月に大きな山火事が起きていました。それに比べると今年は消火に当たるリソースに余裕があったといいます。

このため、火災の初期から多くのリソースが投入されました。人員は2785名 (グラス・ファイアでは185名)、ヘリコプターは11機 (グラス・ファイアではゼロ)、消防車は251台 (グラス・ファイアでは10台)、ブルドーザーは 62台 (グラス・ファイアでは10台)、給水車は35台 (グラス・ファイアでは7台) でした。

気候も今年の方が穏やかでした。グラス・ファイアのときは気温が高く風が強かったため、火災がヴァレー・フロアを超えて広がりました。今回は風が弱く気温も低かったことが広がりを抑えました。また、グラス・ファイアで樹が枯れてしまった地域が燃えたため、燃料となる植生も少なくなっていました。

消防の装備も進化しています。夜間用ヘリコプター「ファイアホーク」の導入により、消火活動隊は水や消火剤を投下し、地上隊員の航行経路を確保することで、夜間を通して空中消火活動を継続することが可能になりました。

カリフォルニア州消防局のヘリタック隊によるヘリポート建設も大きな要因です。これにより、消火にあたる隊員が現場の近くで降りることができ移動時間を数時間も短縮できました。

これらに加えて地域の人間による対策も進んだことが、幸いしたようです。

SFクロニクルの記事によると、いくつか理由があります。

一つは2020年はグラス・ファイア以外にも山火事が多く、消火に当たる人員が最初からひっ迫していたことです。この年はカリフォルニアの近代史で最も山火事の大きかった年であり、州の4%もの面積が焼失しました。特に8月の「オーガスト・コンプレックス・ファイア」は100万エーカーを超える初めての「ギガファイア」であり、ナパでも8月に大きな山火事が起きていました。それに比べると今年は消火に当たるリソースに余裕があったといいます。

このため、火災の初期から多くのリソースが投入されました。人員は2785名 (グラス・ファイアでは185名)、ヘリコプターは11機 (グラス・ファイアではゼロ)、消防車は251台 (グラス・ファイアでは10台)、ブルドーザーは 62台 (グラス・ファイアでは10台)、給水車は35台 (グラス・ファイアでは7台) でした。

気候も今年の方が穏やかでした。グラス・ファイアのときは気温が高く風が強かったため、火災がヴァレー・フロアを超えて広がりました。今回は風が弱く気温も低かったことが広がりを抑えました。また、グラス・ファイアで樹が枯れてしまった地域が燃えたため、燃料となる植生も少なくなっていました。

消防の装備も進化しています。夜間用ヘリコプター「ファイアホーク」の導入により、消火活動隊は水や消火剤を投下し、地上隊員の航行経路を確保することで、夜間を通して空中消火活動を継続することが可能になりました。

カリフォルニア州消防局のヘリタック隊によるヘリポート建設も大きな要因です。これにより、消火にあたる隊員が現場の近くで降りることができ移動時間を数時間も短縮できました。

これらに加えて地域の人間による対策も進んだことが、幸いしたようです。

ナパのカリストガ近辺で8月21日に発生したピケット・ファイアは、1週間経った28日時点で6803エーカーと、ここ数日拡大が止まった状況です。コンテイン率も33%まで上がり、おそらくこのまま鎮火にむかうでしょう。

まだ安全だと言い切れる状況ではありませんが、今のところは少しほっとできる感じです。

この中で、ピケット・ファイアの被害額について最初の見積もりが発表されました。

ナパカウンティの農業委員は、ピケット・ファイアにより6500万ドル(約95憶円)の損害が発生し、そのほとんどがワイン産業への影響だと推定しています。1500エーカーのブドウ畑に影響があるとしており、うち20%は実際の火や熱による被害で、80%は煙の被害と見込んでいます。

一方で、ピケット・ファイアの発生原因はまだ分かっておらず、そちらも調査が進められています。現在、一つの可能性として捜査されているのはハンドレッド・エーカーの畑から発火したという説。もちろんブドウが自然発火することはありませんが、ワイナリーの契約労働者が、安全に冷却されたと信じていたオーブンから灰を取り出し、可燃物の山の上に置いたと捜査当局は疑っているといいます。畑の請負業者と管理者が火災調査官に供述したといいます。

まだ安全だと言い切れる状況ではありませんが、今のところは少しほっとできる感じです。

この中で、ピケット・ファイアの被害額について最初の見積もりが発表されました。

ナパカウンティの農業委員は、ピケット・ファイアにより6500万ドル(約95憶円)の損害が発生し、そのほとんどがワイン産業への影響だと推定しています。1500エーカーのブドウ畑に影響があるとしており、うち20%は実際の火や熱による被害で、80%は煙の被害と見込んでいます。

一方で、ピケット・ファイアの発生原因はまだ分かっておらず、そちらも調査が進められています。現在、一つの可能性として捜査されているのはハンドレッド・エーカーの畑から発火したという説。もちろんブドウが自然発火することはありませんが、ワイナリーの契約労働者が、安全に冷却されたと信じていたオーブンから灰を取り出し、可燃物の山の上に置いたと捜査当局は疑っているといいます。畑の請負業者と管理者が火災調査官に供述したといいます。

「ポール・ホブズの娘が新ブランド「ALH」でワインメーカーデビュー」という記事で紹介したALHのワインを試飲しました。正式な入荷は冬以降、価格は1万7000円を予定しています。

畑はナパのクームズヴィルにあるポール・ホブズの自社畑ネーサン・クームズ・エステート。クームズヴィルはナパのカベルネの産地としては一番気温が低いところであり、土壌的にはヴァカ山脈の南端で火山性の鉄分の多いところが多く、しっかりとストラクチャーのあるカベルネ・ソーヴィニヨンを生み出します。ポール・ホブズのここのカベルネ・ソーヴィニヨンはデカンター誌で100点を取るなど、クームズヴィルを代表するワインになっています。

ホブズのクームズヴィルのカベルネについては、以前の記事のテイスティング・コメントで「冷涼感を感じつつも、果実の風味としてはダークな黒果実。シルキーなテクスチャ、腐葉土。今飲んでも十分おいしいですが20年以上熟成させて飲んでみたいワイン」と書いています。

一方、ALHは同じ畑のワインですが、エレガントさが際立っています。赤い果実に、軽やかな酒質。豊かな酸。タンニンが全体を引き締めています。長期熟成というよりは、10年以内に飲みたいワインです。ホブズとは全く違うスタイルに仕上げてきているのが面白いワインでした。

畑はナパのクームズヴィルにあるポール・ホブズの自社畑ネーサン・クームズ・エステート。クームズヴィルはナパのカベルネの産地としては一番気温が低いところであり、土壌的にはヴァカ山脈の南端で火山性の鉄分の多いところが多く、しっかりとストラクチャーのあるカベルネ・ソーヴィニヨンを生み出します。ポール・ホブズのここのカベルネ・ソーヴィニヨンはデカンター誌で100点を取るなど、クームズヴィルを代表するワインになっています。

ホブズのクームズヴィルのカベルネについては、以前の記事のテイスティング・コメントで「冷涼感を感じつつも、果実の風味としてはダークな黒果実。シルキーなテクスチャ、腐葉土。今飲んでも十分おいしいですが20年以上熟成させて飲んでみたいワイン」と書いています。

一方、ALHは同じ畑のワインですが、エレガントさが際立っています。赤い果実に、軽やかな酒質。豊かな酸。タンニンが全体を引き締めています。長期熟成というよりは、10年以内に飲みたいワインです。ホブズとは全く違うスタイルに仕上げてきているのが面白いワインでした。

ピケット・ファイア(Pickett Fire)という山火事がナパで発生しています。現地時間の8月21日午後2時57分に発生し、23日午前8時11分時点で3993エーカー焼失。コンテイン率(山火事の外周の中で延焼を防いだ形になっている比率)は7%と、まだまだ鎮火は遠い状態です。

場所はカリストガの北東で、ハウエル・マウンテンの北西方向。一部の地域に避難勧告が出ています。現在のところ、ワイナリーやブドウ畑、家屋や人の被害はないようです。

今回の火事は現在のところ2020年のグラス・ファイアーと重なっており、草木はまだ十分に育っていない場所だとのこと。そのため、煙の被害なども今のところは大きくならなさそうです。

場所はカリストガの北東で、ハウエル・マウンテンの北西方向。一部の地域に避難勧告が出ています。現在のところ、ワイナリーやブドウ畑、家屋や人の被害はないようです。

今回の火事は現在のところ2020年のグラス・ファイアーと重なっており、草木はまだ十分に育っていない場所だとのこと。そのため、煙の被害なども今のところは大きくならなさそうです。

先日、ソノマ郡の「ワイン産業改善地区計画(WID)」に対して反対の声が上がっているという記事を書きました(物議を醸すソノマの「ワイン産業改善地区計画」)。実は、同様の計画は様々な郡で提案されており、既に実行に移されているところもあります。

ワイン・サーチャーではW.ブレイク・グレイ氏がこっらの動きをまとめた記事を書いています(Sonoma County Puts Wine Tax on Hold)。この記事によると、ソノマ郡での計画は現在一時保留という形になっているそうです。ソノマ・カウンティ・ヴィントナーズのマイケル・ヘイニー氏が辞任を表明するなど、将来の見通しは不透明です。

リバモア・ヴァレーとテメキュラでは2021年にWIDが設立されています。ローダイでも現在検討が進んでいます。

ローダイでは現在ワイナリーの直売に対して1.5%の課税を検討しており、3分の2ほどのワイナリーが賛成していますが、反対の声も根強くあります。興味深いのは、ローダイ・ワインという業界団体の活動資金は、実はワイン栽培農家だけが負担しており、ワイナリーは資金を提供していません。これは、ローダイが元々栽培家が多い地域だったということに由来していますが、ワイナリーだけがただ乗りする形は健全とは言えない気がします。

サンタ・クルーズ・マウンテンズではサンタ・クルーズ・マウンテンズ・ワイン生産者協会(SCMWA)がワイナリーのダイレクトセールスに1%の特別賦課金を加える案を提案。今月、サンタクルーズ郡監督委員会で承認されました。サンタ・クルーズ・マウンテンズはサンタクルーズ郡のほか、サンマテオ郡、サンタクララ郡にまたがっていますが、これらの郡に所属するワイナリーにも、サンタ・クルーズ郡と同様に運用することが定められています。

一方で、モントレーでは、業界団体の「モントレー郡ワイン生産者協会」自体が解散することが決定しました。これは郡全体のプロモーションを行う組織が存在しなくなるということです。サンタ・ルシア・ハイランズなど、AVAの業界団体はありますが、モントレーとして統括するところがなくなるのは地域としては大きな打撃のはずです。

カリフォルニアワインの消費動向レポートを毎年作成しているシリコンバレーバンクのロブ・マクミラン氏は、ワイン産業改善地区計画への反対の声に対してがっかりしているといいます。マクミラン氏はワインを宣伝する全米レベルのマーケティング・キャンペーン「WineRAMP」をコロナ禍で進めていましたが、最終的に資金が得られずに諦めた経験があります。このときはワインの売り上げがまだ右肩上がりで、マクミラン氏はそれが遠からず減少に転じると考えてこれを始めようとしたのですが、理解は得られませんでした。現在はこの3年間で売り上げが1割減っているという減速が明らかな状況ですが、それでもこの動きが進まないことに失望しています。

「ソノマで提案されているWIDに対する反応は、私にとってまたしても失望です。これはWineRAMPでの経験の繰り返しですが、今回は、変化のために何らかの行動を起こす必要があることは疑いようもないのに、反射的な反対運動が起きているのです」

ワイン・サーチャーではW.ブレイク・グレイ氏がこっらの動きをまとめた記事を書いています(Sonoma County Puts Wine Tax on Hold)。この記事によると、ソノマ郡での計画は現在一時保留という形になっているそうです。ソノマ・カウンティ・ヴィントナーズのマイケル・ヘイニー氏が辞任を表明するなど、将来の見通しは不透明です。

リバモア・ヴァレーとテメキュラでは2021年にWIDが設立されています。ローダイでも現在検討が進んでいます。

ローダイでは現在ワイナリーの直売に対して1.5%の課税を検討しており、3分の2ほどのワイナリーが賛成していますが、反対の声も根強くあります。興味深いのは、ローダイ・ワインという業界団体の活動資金は、実はワイン栽培農家だけが負担しており、ワイナリーは資金を提供していません。これは、ローダイが元々栽培家が多い地域だったということに由来していますが、ワイナリーだけがただ乗りする形は健全とは言えない気がします。

サンタ・クルーズ・マウンテンズではサンタ・クルーズ・マウンテンズ・ワイン生産者協会(SCMWA)がワイナリーのダイレクトセールスに1%の特別賦課金を加える案を提案。今月、サンタクルーズ郡監督委員会で承認されました。サンタ・クルーズ・マウンテンズはサンタクルーズ郡のほか、サンマテオ郡、サンタクララ郡にまたがっていますが、これらの郡に所属するワイナリーにも、サンタ・クルーズ郡と同様に運用することが定められています。

一方で、モントレーでは、業界団体の「モントレー郡ワイン生産者協会」自体が解散することが決定しました。これは郡全体のプロモーションを行う組織が存在しなくなるということです。サンタ・ルシア・ハイランズなど、AVAの業界団体はありますが、モントレーとして統括するところがなくなるのは地域としては大きな打撃のはずです。

カリフォルニアワインの消費動向レポートを毎年作成しているシリコンバレーバンクのロブ・マクミラン氏は、ワイン産業改善地区計画への反対の声に対してがっかりしているといいます。マクミラン氏はワインを宣伝する全米レベルのマーケティング・キャンペーン「WineRAMP」をコロナ禍で進めていましたが、最終的に資金が得られずに諦めた経験があります。このときはワインの売り上げがまだ右肩上がりで、マクミラン氏はそれが遠からず減少に転じると考えてこれを始めようとしたのですが、理解は得られませんでした。現在はこの3年間で売り上げが1割減っているという減速が明らかな状況ですが、それでもこの動きが進まないことに失望しています。

「ソノマで提案されているWIDに対する反応は、私にとってまたしても失望です。これはWineRAMPでの経験の繰り返しですが、今回は、変化のために何らかの行動を起こす必要があることは疑いようもないのに、反射的な反対運動が起きているのです」

米国地名委員会(US Board of Geographic Names=BGN)は2017年に認めた「To Kalon Creek」の名称を撤回する旨、8月14日に決定しました。

写真はMcDonaldのインスタグラムから

世界最高のカベルネ・ソーヴィニョンの畑といっても過言ではないほどの銘醸畑であるト・カロン・ヴィンヤード、その歴史をさかのぼると1868年にハミルトン・クラブという人が土地を購入してブドウ畑を作り、その名前として名付けたものでした。ギリシャ語で「最高の美しさ」という意味があります。

ハミルトン・クラブの死後は、マーティン・ステリングという人が所有し、その後イタリアン・スイス・コロニー、チャールズ・クリュッグを経てロバート・モンダヴィがその大部分を所有することになりました。ロバート・モンダヴィは1987年に「ト・カロン」の名前を商標登録し、現在はコンステレーション・ブランズがその権利を持っています。また、その一部はオーパス・ワン(コンステレーションとシャトー・ムートンの合弁)が所有する形になっています。

ただ、元々のト・カロンの全体をコンステレーションが持っているわけではありません。一部はボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経て、アンディ・ベクストファーが購入しました。

シュレーダーはこの畑から2002年に「Beckstoffer Original To Kalon Vineyard」とラベルに銘打ったワインを出し、2003年にロバート・モンダヴィがそれを提訴、ベクストファー側もモンダヴィの商標は無効として反訴するということがありました。両社はその後和解し、ベクストファーはベクストファー・ト・カロンを畑の名前として使えることになりました。

このほか、マーティン・ステリング未亡人から一部を購入したヘドウィグ・デタートという人がおり、現在はその子孫が畑を二つに分け、デタート(Detert)およびマクドナルド(MacDonald)というワイナリーを興しています(ほかにもありますがここでは省略)。

この二つのワイナリーはト・カロンの名称を使えないのですが、マクドナルドのグレアム・マクドナルド(この人は現在若手の凄腕ワインメーカーとして知られています)が、ト・カロンは土地の名前であったはずなのにおかしいと考え、2017年にここを通る小川にト・カロン・クリークという名前を申請して許可されたのです。そのほとりに立つのが冒頭の写真です。

畑と小川の位置関係を示しました。

これに対して、ト・カロンが地名であるということになると困ると考えてコンステレーションが米国地名委員会に撤回の要望を出し、その決定が冒頭に挙げた結論になります。

ワイン・スペクテーターの記事によると、グレアム・マクドナルドは「危機に瀕しているのは、ト・カロンの遺産だけでなく、アメリカワインにおける土地の概念です。私たちのワインコミュニティは、その遺産の真正性を守らなければなりません。そうして初めて、私たちは土地に対する真の、何世代にもわたる敬意を築くことができるのです」と語っています。

また、アンディ・ベクストファーは「ト・カロン・クリークは存続すべきであり、利害関係のある関係者は皆、ト・カロン・ヴィンヤードを歴史的な場所として保存・保護することに注力すべきだ」と語っています。

裁判ではなく、控訴審があるわけではないので、今回の決定をこの後くつがえすのは難しいと思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。

写真はMcDonaldのインスタグラムから

世界最高のカベルネ・ソーヴィニョンの畑といっても過言ではないほどの銘醸畑であるト・カロン・ヴィンヤード、その歴史をさかのぼると1868年にハミルトン・クラブという人が土地を購入してブドウ畑を作り、その名前として名付けたものでした。ギリシャ語で「最高の美しさ」という意味があります。

ハミルトン・クラブの死後は、マーティン・ステリングという人が所有し、その後イタリアン・スイス・コロニー、チャールズ・クリュッグを経てロバート・モンダヴィがその大部分を所有することになりました。ロバート・モンダヴィは1987年に「ト・カロン」の名前を商標登録し、現在はコンステレーション・ブランズがその権利を持っています。また、その一部はオーパス・ワン(コンステレーションとシャトー・ムートンの合弁)が所有する形になっています。

ただ、元々のト・カロンの全体をコンステレーションが持っているわけではありません。一部はボーリュー・ヴィンヤード(BV)を経て、アンディ・ベクストファーが購入しました。

シュレーダーはこの畑から2002年に「Beckstoffer Original To Kalon Vineyard」とラベルに銘打ったワインを出し、2003年にロバート・モンダヴィがそれを提訴、ベクストファー側もモンダヴィの商標は無効として反訴するということがありました。両社はその後和解し、ベクストファーはベクストファー・ト・カロンを畑の名前として使えることになりました。

このほか、マーティン・ステリング未亡人から一部を購入したヘドウィグ・デタートという人がおり、現在はその子孫が畑を二つに分け、デタート(Detert)およびマクドナルド(MacDonald)というワイナリーを興しています(ほかにもありますがここでは省略)。

この二つのワイナリーはト・カロンの名称を使えないのですが、マクドナルドのグレアム・マクドナルド(この人は現在若手の凄腕ワインメーカーとして知られています)が、ト・カロンは土地の名前であったはずなのにおかしいと考え、2017年にここを通る小川にト・カロン・クリークという名前を申請して許可されたのです。そのほとりに立つのが冒頭の写真です。

畑と小川の位置関係を示しました。

これに対して、ト・カロンが地名であるということになると困ると考えてコンステレーションが米国地名委員会に撤回の要望を出し、その決定が冒頭に挙げた結論になります。

ワイン・スペクテーターの記事によると、グレアム・マクドナルドは「危機に瀕しているのは、ト・カロンの遺産だけでなく、アメリカワインにおける土地の概念です。私たちのワインコミュニティは、その遺産の真正性を守らなければなりません。そうして初めて、私たちは土地に対する真の、何世代にもわたる敬意を築くことができるのです」と語っています。

また、アンディ・ベクストファーは「ト・カロン・クリークは存続すべきであり、利害関係のある関係者は皆、ト・カロン・ヴィンヤードを歴史的な場所として保存・保護することに注力すべきだ」と語っています。

裁判ではなく、控訴審があるわけではないので、今回の決定をこの後くつがえすのは難しいと思いますが、今後どうなっていくのでしょうか。

カナダのオタワ出身のパトリス・ブレトンが2003年に設立したナパのプレミアムなワイナリー、ヴァイス・ヴァーサ(Vice Versa)。このほどカリストガに新しいワイナリーとテイスティング・ルームをオープンしました。

約460平方メートルのワイナリーは、サンフランシスコを拠点とする建築家オーレ・ルンドバーグとレヴ・ベレズニッキー(ルンドバーグ・デザイン)によって設計され、ブレトンのミニマリズム的な美学と芸術的感性を反映しています。風景に溶け込むように設計されたコルテン鋼とコンクリートの建物は、丘の斜面に建てられています。内部は、ドラマチックな軸線が広々としたアーチ型の洞窟とプライベートテイスティングサロンへと続いており、大型ボトルと、ブラジル人アーティスト、ブルーノ・レオナルド・フランクリン・デ・メロによる厳選されたアートワークが展示されています。

また、カリストガにエステートのブドウ畑も作っています。主に樹齢30年のカベルネ・ソーヴィニヨンを栽培するこのエステート・ヴィンヤードは、カリストガ西部の涼しい地域に位置し、標高150メートルの岩だらけの白い凝灰岩土壌にあります。午後の海風により、この敷地は周辺地域よりも8~12°F(約2.7~4.6℃)低く保たれています。

ヴァイス・ヴァーサは2015年からフィリップ・メルカによるアトリエ・メルカがワイン造りを主導しており、現在はスペンサー・ケリーがワインメーカーとなっています。

約460平方メートルのワイナリーは、サンフランシスコを拠点とする建築家オーレ・ルンドバーグとレヴ・ベレズニッキー(ルンドバーグ・デザイン)によって設計され、ブレトンのミニマリズム的な美学と芸術的感性を反映しています。風景に溶け込むように設計されたコルテン鋼とコンクリートの建物は、丘の斜面に建てられています。内部は、ドラマチックな軸線が広々としたアーチ型の洞窟とプライベートテイスティングサロンへと続いており、大型ボトルと、ブラジル人アーティスト、ブルーノ・レオナルド・フランクリン・デ・メロによる厳選されたアートワークが展示されています。

また、カリストガにエステートのブドウ畑も作っています。主に樹齢30年のカベルネ・ソーヴィニヨンを栽培するこのエステート・ヴィンヤードは、カリストガ西部の涼しい地域に位置し、標高150メートルの岩だらけの白い凝灰岩土壌にあります。午後の海風により、この敷地は周辺地域よりも8~12°F(約2.7~4.6℃)低く保たれています。

ヴァイス・ヴァーサは2015年からフィリップ・メルカによるアトリエ・メルカがワイン造りを主導しており、現在はスペンサー・ケリーがワインメーカーとなっています。

ドミナス(Dominus)が新しい畑を取得したことが、ナパ郡の記録から判明しました(Dominus acquires vineyards in Yountville – Napa County Times)。

ドミナスはヨントヴィルの西側のベンチランドにナパヌック(Napanook)という自社畑を持っています。ドミナスおよび、セカンドのナパヌックはこの畑のブドウから造られています。このほか、1.5kmほど北側にユリシーズ(Ulysses)という畑があり、そちらはUlyssesのワインで使われています。

新たな畑はナパヌックの北側に隣接した2ブロックで、これまではマーカムが所有していました。86エーカーあり、今回の記録では3000万ドルで取得したようです。

ナパヌックは134エーカー(畑は102エーカー)、ユリシーズは40エーカーですから、畑の総面積が1.5倍ほどにも大きくなったことになります。

地図に畑の位置を「New Dominus」として記しました。

ドミナスはヨントヴィルの西側のベンチランドにナパヌック(Napanook)という自社畑を持っています。ドミナスおよび、セカンドのナパヌックはこの畑のブドウから造られています。このほか、1.5kmほど北側にユリシーズ(Ulysses)という畑があり、そちらはUlyssesのワインで使われています。

新たな畑はナパヌックの北側に隣接した2ブロックで、これまではマーカムが所有していました。86エーカーあり、今回の記録では3000万ドルで取得したようです。

ナパヌックは134エーカー(畑は102エーカー)、ユリシーズは40エーカーですから、畑の総面積が1.5倍ほどにも大きくなったことになります。

地図に畑の位置を「New Dominus」として記しました。

北カリフォルニアでは60年ぶりの涼しさとなった7月でしたが、ナパ・ソノマで収穫が始まっています。

ドメーヌ・シャンドンでは8月12日のナパのヨントヴィルの自社畑でムニエの収穫が始まりました。収穫量に関しては、降水量が少なく土壌温度が温暖なため、ブドウ畑では時期によって多少のばらつきはあるものの、順調に生育し、熟す見込みで、平均から例年より若干多い収穫量を予想しています。

シャンドンの主任ワインメーカー、ポーリン・ロートは「ナパ・ヴァレーのブドウにとって、全体的に涼しい夏の終わりとなりましたが、穏やかな生育環境は冷涼な気候のブドウとフレッシュで鮮やかなワインを育むのに有利です。カリフォルニアで干ばつや熱波に見舞われた数年間を何度も経験しましたが、今年の果実の品質と酸味は今のところ非常に優れています」と語っています。

ナパのホール・ファミリーではあと10日ほどでソーヴィニヨン・ブランの収穫を始める見込みです。「今シーズンは、生物季節学的データに基づくと、2023年と2024年の収穫期の間を推移しています。樹冠は非常に健全で、収穫量もバランスが取れています」とワインメーカーのミーガン・ガンダーソンは語っています。

ソノマではバーソロミュー・エステートが8月6日にソーヴィニヨン・ブランの収穫を始めました。このブドウはノン・アルコール飲料に使われる予定です。

ナパのスターリングのワインメーカーであるローレン・コピットは今シーズンの品質について次のように語っています。

「2025年の生育シーズンは、ブドウの成熟にとって理想的なシーズンでした。日中の最高気温が華氏70度後半から80度後半まで上昇したため、ブドウの木は順調に生育し、果実は順調に成長し、土壌の水分も良好でした。ブドウ畑は素晴らしい状態です。幸運にも、2023年と2024年は素晴らしい品質のヴィンテージに恵まれ、2025年もそれに続くでしょう。このシーズンは、傑出した赤ワインを生み出した2021年を思い出させます。今年も傑出したヴィンテージになると確信しています」

ドメーヌ・シャンドンでは8月12日のナパのヨントヴィルの自社畑でムニエの収穫が始まりました。収穫量に関しては、降水量が少なく土壌温度が温暖なため、ブドウ畑では時期によって多少のばらつきはあるものの、順調に生育し、熟す見込みで、平均から例年より若干多い収穫量を予想しています。

シャンドンの主任ワインメーカー、ポーリン・ロートは「ナパ・ヴァレーのブドウにとって、全体的に涼しい夏の終わりとなりましたが、穏やかな生育環境は冷涼な気候のブドウとフレッシュで鮮やかなワインを育むのに有利です。カリフォルニアで干ばつや熱波に見舞われた数年間を何度も経験しましたが、今年の果実の品質と酸味は今のところ非常に優れています」と語っています。

ナパのホール・ファミリーではあと10日ほどでソーヴィニヨン・ブランの収穫を始める見込みです。「今シーズンは、生物季節学的データに基づくと、2023年と2024年の収穫期の間を推移しています。樹冠は非常に健全で、収穫量もバランスが取れています」とワインメーカーのミーガン・ガンダーソンは語っています。

ソノマではバーソロミュー・エステートが8月6日にソーヴィニヨン・ブランの収穫を始めました。このブドウはノン・アルコール飲料に使われる予定です。

ナパのスターリングのワインメーカーであるローレン・コピットは今シーズンの品質について次のように語っています。

「2025年の生育シーズンは、ブドウの成熟にとって理想的なシーズンでした。日中の最高気温が華氏70度後半から80度後半まで上昇したため、ブドウの木は順調に生育し、果実は順調に成長し、土壌の水分も良好でした。ブドウ畑は素晴らしい状態です。幸運にも、2023年と2024年は素晴らしい品質のヴィンテージに恵まれ、2025年もそれに続くでしょう。このシーズンは、傑出した赤ワインを生み出した2021年を思い出させます。今年も傑出したヴィンテージになると確信しています」

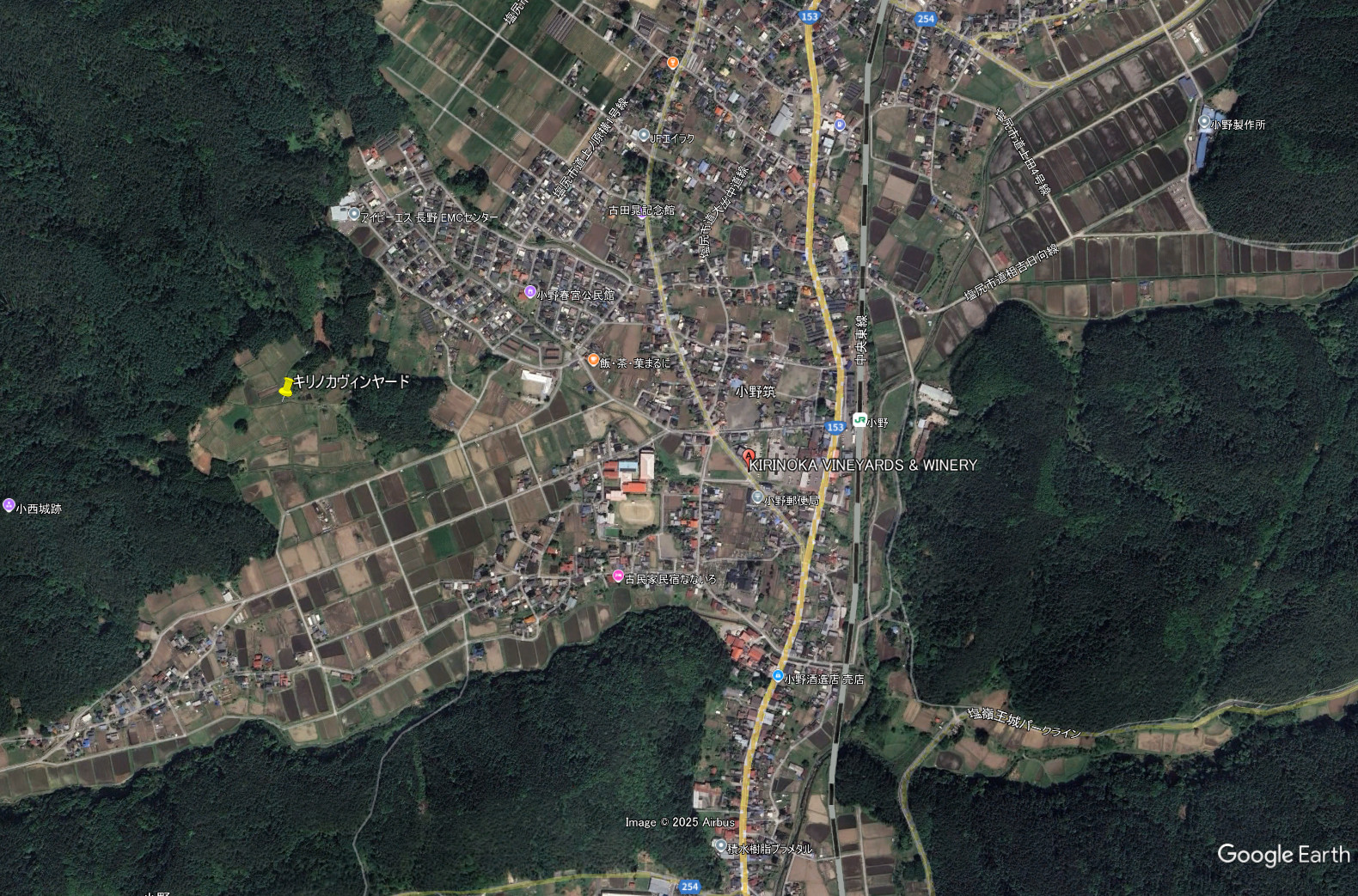

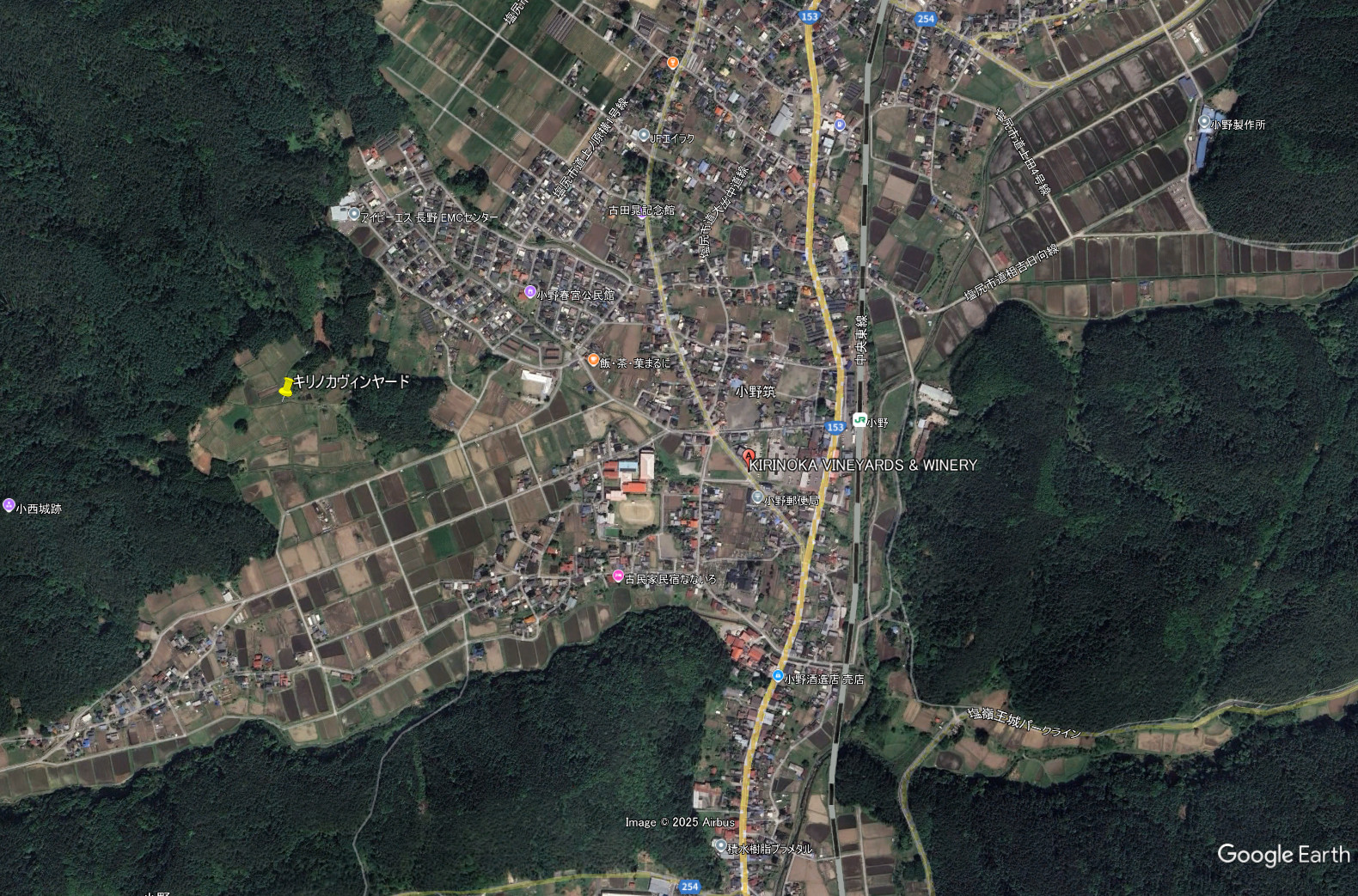

WSETのディプロマを日本で4番目に取得し、ワインスクール講師やワインコンテストの審査員などで知られる沼田実さんが長野県辰野町でピノ・ノワールなどの栽培に取り組むキリノカヴィンヤードに訪問してきました。といっても行ったのは3か月半も前なのですが、なかなか記事に手が付けられなくて遅くなってしまいました。

沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。

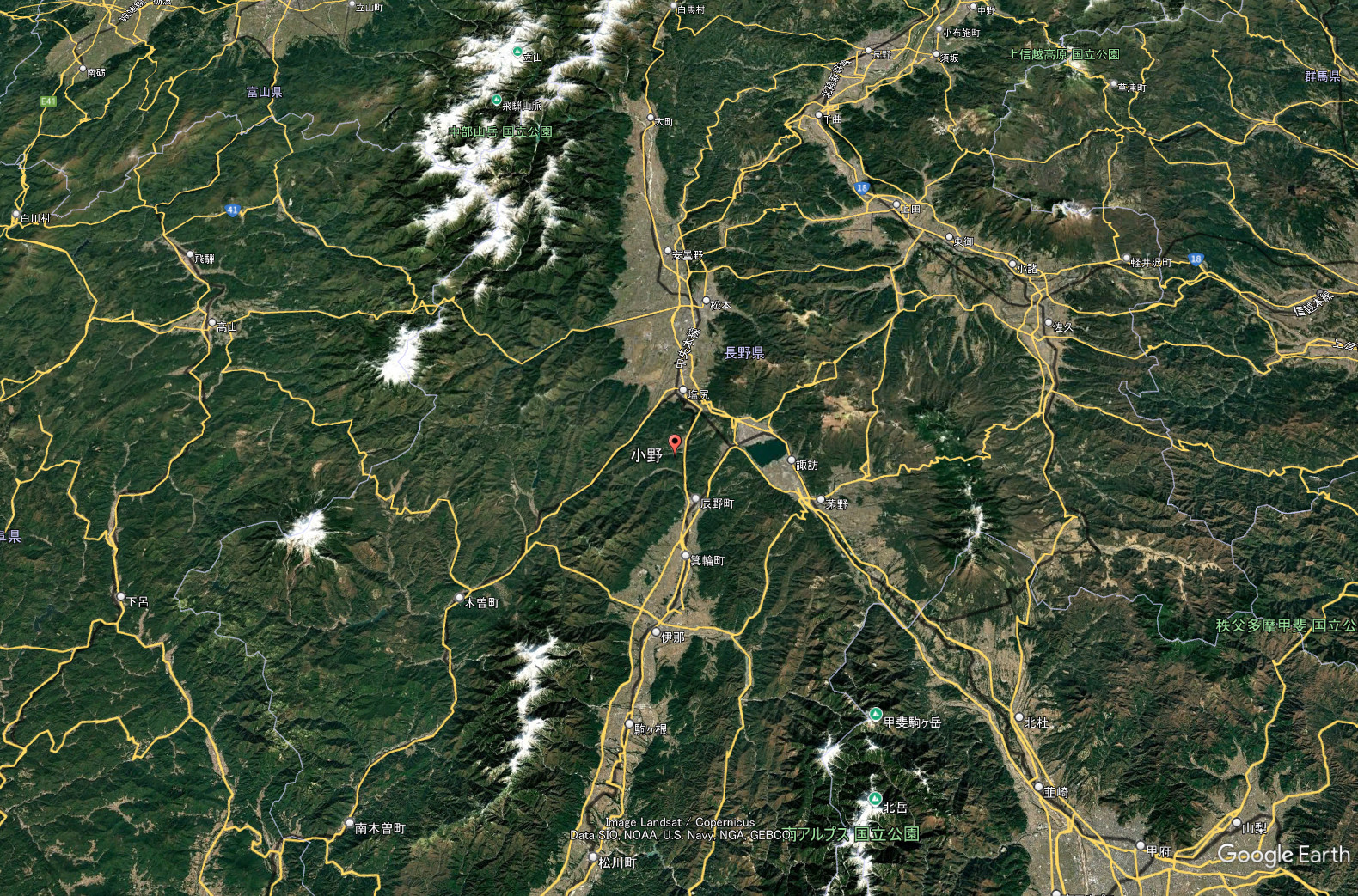

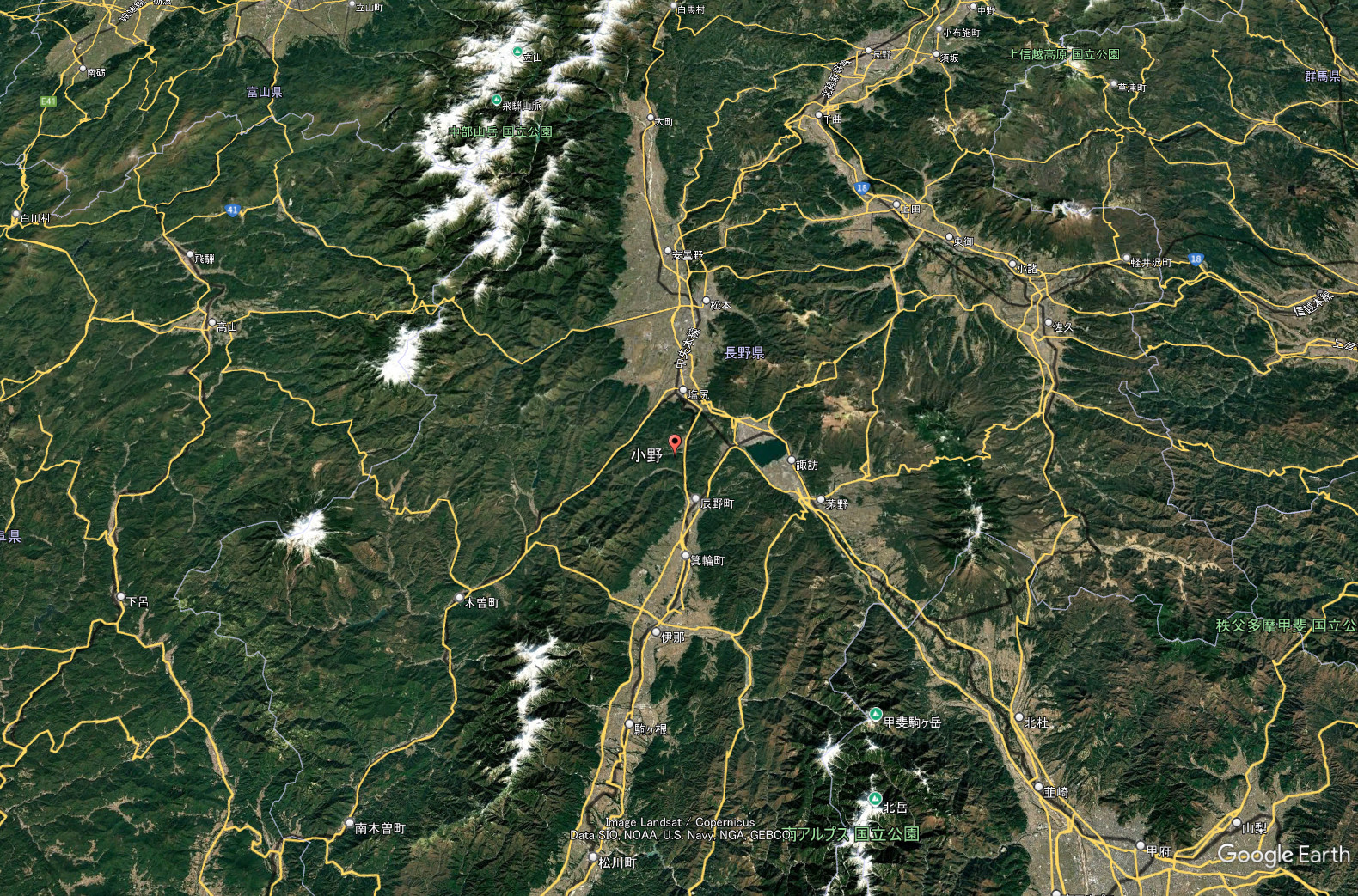

長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。

土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。

キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。

また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。

ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。

ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。

沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。

Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。

Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。

Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。

Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。

わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。

ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。

ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。

2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。

キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。

零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。

また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。

沼田さんは20年間ピノ・ノワールの栽培に適した土地を探し続け、2020年にようやく見つけたのがこの土地。標高850メートルあり、霧訪山山麓に広がる南南東向きの斜面になっています。

長野県は諏訪湖の南に赤石山脈(南アルプス)があり、諏訪湖の東には八ヶ岳があります。南西には赤石山脈の西側に天竜川が流れ、その西には木曾山脈(中央アルプス)があり、天竜川沿いに細い谷(伊那盆地、伊那谷)があります。また諏訪湖の北には塩尻を含む松本盆地などがあります。キリノカのある小野は、諏訪湖のある諏訪盆地と松本盆地、伊那谷に挟まれた山麓部。辰野町と諏訪市の間にある霧訪山(きりとうやま)の南斜面の畑で、北風からブドウ畑を守っています。春から秋は南北に細長い伊那谷を通って南から風が吹き、病害虫を防いでいます。畑の畝も、風通しを考慮して南北方向になっています。

土壌はジュラ紀の海洋性のもの。ワイン用のブドウ栽培ではアルカリ性の土壌が望ましい(石灰岩はアルカリ性)とのことですが、火山性の土壌は大部分が酸性で、海洋性の土壌の方がいいと考えているそうです。ただ、表土に多い火山灰にはアルミニウムが含まれており、これがリン酸を固定してしまうそうです。そこで一般的にはとうもろこし、ひまわり、菜の花を植えてリンを吸わせてすき込んで循環させます。カリフォルニアだとマスタードが同じように使われています。ただここでは菜の花の時期は殺虫剤を撒く季節と重なってしまうという難点があるとか。現在はクローバーをカバークロップとして使っています。窒素固定の目的もありますが、他の雑草が生えてこないようにするという意味も大きいそうです。ちなみにシャルドネは畑の奥の方の東斜面に植えています。近くに石灰の採掘場があり、石灰質土壌ではないですが、カルシウム分が流れてくるので白向きだとか。ピノ・ノワールは鉄分が多い赤向きの土壌に植えています。

キリノカでは軽く耕起をすることで二酸化炭素を逃がしています。土の中の菌には良くない働きをするものもありますが、それらの多くは嫌気性(酸素を嫌がる)なのだとか。少し耕すことで好気性の性質のいい菌を増やしているそうです。カリフォルニアだと近年は畑を耕さないリジェネラティブが流行ってきていますが、土地が変われば考え方もまた変わるのだと、いろいろと勉強になります。

また、キリノカでは8月末くらいにサブソイラーという地面に振動を与える機械を使って土の内部に亀裂を作ります。これは水はけを良くするためのものです。他のワイナリーではあまり使っていないとか。カリフォルニアではピーター・マイケルがオークヴィルの畑で水はけ用のパイプを通す暗渠排水を入れている話などを聞いたことがありますが、費用が掛かりすぎるのと、耕したときに傷つける恐れがあるため、ここではちょっと簡易的なサブソイラーを使っているとのこと。

ただ、サブソイラーを入れるとトラクターなどが使えなくなるため作業性が悪くなります。ここは比較的高く売れるピノノワールだから、コストをかけてもペイできるのです。全てにおいてコスト、プライシング、マーケティングの組み合わせがあって1本のボトルになるというのも、言われてみれば当たり前ですが、見逃しがちなことです。

ピノ・ノワールの苗木のチョイスでも様々な考えがあります。日本ではMV6というクローンが栽培しやすいが、華やかさに欠けるのでそこまで需要があるか? スイス系のクローンは酸が強いのですが、温暖化のことを考えると重要性は増してきます。今は実際には777がメインで植えられています。

沼田さんの話で印象的だったのは、前述のように「コスト、プライシング、マーケティング」それとワインのクオリティの組み合わせを常に意識しているというところです。還暦を過ぎて数千万円の借金を背負ってというところで、ビジネスとして成り立つようにしていくのは並大抵の覚悟では足りないし、実際、2024年には霜の害でピノ・ノワールがほぼ全滅してしまうという大変な状況にも見舞われています。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

最近は、ナチュラルワインを志すのが当たり前みたいな風潮も感じられるような気がするのですが、雨が多く気温も高い日本では病害との闘いは避けて通れないですし、きれいごとだけではビジネスとして成り立ちません。そういった話も隠さずに話していただけるのがとても考えさせられます。

さて、ワイナリーに戻ってテイスティングです。キリノカの初ヴィンテージは2023年で、この年のピノ・ノワールを「零」と「壱」という名前で2024年にリリースしました。2024年は前述のように自社畑がごくわずかしか収穫できず、購入ブドウによる「信州OGOSSO」シリーズのワインが中心になります。ピノ・ノワールは1万円を超えるプレミアムですが、OGOSSOは税込み3850円とかなりリーズナブルです。

Pinot Grigio/Chardonnay。まずはピノ・グリージョとシャルドネのブレンド。フレッシュで、柑橘やハーブの風味。アフターに苦み。温度が上がると少し蜜感が出てきてボリュームも感じます。基本はさっぱり系ですが応用範囲の広そうなワイン。

Rose Merlot。メルローのロゼです。ザクロやベリー系の風味。酸高くフレッシュな味わいに、軽くタンニンが味を引き締めます。ダイレクトプレスとセニエを組み合わせているということで、プロヴァンスのロゼと比べると少し力強さも感じます。これも何にでも合わせやすそうなワイン。

Pale Orange Chardonnay。シャルドネを使ったオレンジワインです。果実を破砕せずに1週間低温で醸し、その後果皮と一緒にアルコール発酵してからプレスしています。酸高くアプリコットやグレープフルーツのような風味。ライトで癖のないオレンジワインです。

Dolce Rosato Cabernet Sauvignin/Syrah。カベルネ・ソーヴィニョン2/3にシラー1/3を混醸で発酵させ、途中で発酵を止めて糖分を残しています。アセロラやクランベリージュースのような味わい。シナモンのようなスパイスの風味もあります。中華の八角などに合いそうです。

わずかに作られた2024年の自社畑のピノ・ノワールも試飲しました。

ドメーヌ・キリノカ ピノ・ノワール ロゼ キュヴェ 鴇羽(トキハ)はセニエ方式で作ったロゼ。チェリーやイチゴジャム、ちょっと青っぽさも感じます。

ロゼでないピノ・ノワールについては1ミクロンのフィルターをかけたものと5ミクロンのフィルターをかけたものを比べました。1ミクロンの方は、色がオレンジ色といってもいいくらいに薄く、果実味もあまり感じません。青っぽいトーンも感じられます。5ミクロンの方はイチゴの風味、ちょっと青さもありますがバランスよい味わいでした。フィルターの違いでもこれだけ味わいや色にも違いが出るのは驚きでした。

2023年の自社畑のピノ・ノワールです。以前にこれを飲んで感服したのが、ここを訪問した理由の一つです。

キュヴェ「零」は、300Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。一方、キュヴェ「壱」は、228Lのフランス産オーク材新樽で7か月間熟成しています。後は零の方は樽内でMLF、壱はタンク内でMLFしているとか。

零の方が甘やかさがあり、柔らかなテクスチャーを感じます。壱は引き締まった味わいで、ワインの余韻をより長く感じます。どちらも日本のピノ・ノワールとしては驚くほどにレベルの高いワインです。

また、季節を変えてうかがってみたいワイナリーです。

アイコニックワイン・ジャパンが新たに輸入を始めたマッシカン(Massican)とデナー(Denner)のワインを試飲してきました。

マッシカンは2009年にダン・ペトロスキー(Dan Petroski)が設立。ナパにありながら白ワインだけを作っているというユニークなワイナリーです。畑は持たず、購入したブドウでワインを造っています。特に自らのルーツであるイタリア原産の品種を使ったワインを得意としています。2019年にはワイン・エンスージアストの年間7位に選ばれるなど実力も折り紙付き。2023年には、E&Jガロに買収されて注目を浴びました。

ガロというと、昔ながらの低価格な「ジャグワイン」や、近年だと濃厚スタイルで人気の「ダークマター」など、マッシカンと対極的なワインの印象が強いですが、実はプレミアムなブレンドも多く抱えているのです。ただ、マッシカンの場合は、畑を持っておらず、ダン・ペトロスキーの才能とコネクションだけが頼りです。なお、ペトロスキーには5年間はマッシカンに在籍しないといけないという条件が課せられています。

ワインは右のジェミーナ(Gemmina)2023から試飲しました。60%グレコ、23%ファランギーナ、17%フィアーノという構成。価格は7900円。酸がきれいでホワイトペッパーなどのスパイスが印象的。ライムのような酸味が素晴らしい。

左のアニアはトカイ・フリウラーノ43%、リボッラ・ジャッラ34%、シャルドネ23%というユニークな構成。ジェミーナと比べると少し酸が低く、グリップ感のある味わい。アニスやグレープフルーツ、紫蘇などのハーブの味わいを感じます。6800円。

個人的にはジェミーナのキリっとした酸が好きです。マッシカンはラベルもセンス良くワインも個性的で美味しく、試していただきたいワインです。

もう一つのデナー・ヴィンヤーズはパソ・ロブレスのウィロー・クリーク・ディストリクトAVAにあります。

温暖なパソ・ロブレスですが、ウィロー・クリークは比較的太平洋に近く、テンプルトン・ギャップという山の切れ目からの風も入ります。標高も300~600mほどと比較的高く、パソ・ロブレスの中では冷涼な地域になります。2005年にロン・デナーが設立しました。認証は取っていませんが有機栽培やサスティナブルを実践し、天然酵母のみで発酵させるナチュラルな造りのワインです。シラーなどローヌ系品種のワインではパソ・ロブレスの中でもトップクラスの評価を得ているワイナリーです。ここも現在はガロの傘下に入っています。

ワインは2021年のものが4種類。ヴィオニエ、ディッチ・ディガー(Ditch Digger)というグルナッシュなどのブレンド、ダート・ウォーシッパー(Dirt Worshipper)というシラー中心のブレンド、マザー・オブ・エグザイル(Mother of Exile)というカベルネ系のブレンドです。

ヴィオニエ(11000円)は花の香りに厚みのあるボディ。白桃のトロっとしたテクスチャーが魅力的。どちらかというとフルボディのヴィオニエです。

ディッチ・ディガー(16800円)は今回一番驚いたワイン。パソ・ロブレスとは思えないほど、というと失礼な言い方ですが、エレガントさが際立っています。33%グルナッシュ、32%ムールヴェードル、22%シラー、5%サンソー、4%クノワーズ、2%タナ、2%カリニャン。ジューシーでザクロやレッド・チェリーなどの赤果実がきれいに広がります。ちょっと塩っぽい印象が全体を引き締めます。カリフォルニアのグルナッシュ系ワインでここまできれいなものは初めてです。

ダート・ウォーシッパー(16800円)は以前別ヴィンテージを飲んだことがあり、品質の高さは体験済みです。第一印象はスパイシー、黒コショウやコリアンダーなどのスパイスの風味が広がります。スミレの香り、ブルーベリー。フルボディですが、酸も高くパワフルというよりはエレガントな印象。ローヌ系を得意とするジェブ・ダナックが97点を付けただけのことはあります。88%シラーで、2番目に多いのがプティ・ヴェルドの7%というのがユニークです。

最後のマザー・オブ・エグザイル(16800円)はパソ・ロブレスのカベルネとしては酸が高くエレガント。スミレや赤と青の果実。ボディもおだやかでタンニンが全体を引き締めています。81%カベルネ・ソーヴィニョン、12%プティ・ヴェルド、4%カベルネ・フラン、3%タナ。

高級ローヌ系は、なかなか国内では評価されるのが難しい分野ですが、品質の高いワインなので、売れてほしいと思います。

マッシカンは2009年にダン・ペトロスキー(Dan Petroski)が設立。ナパにありながら白ワインだけを作っているというユニークなワイナリーです。畑は持たず、購入したブドウでワインを造っています。特に自らのルーツであるイタリア原産の品種を使ったワインを得意としています。2019年にはワイン・エンスージアストの年間7位に選ばれるなど実力も折り紙付き。2023年には、E&Jガロに買収されて注目を浴びました。

ガロというと、昔ながらの低価格な「ジャグワイン」や、近年だと濃厚スタイルで人気の「ダークマター」など、マッシカンと対極的なワインの印象が強いですが、実はプレミアムなブレンドも多く抱えているのです。ただ、マッシカンの場合は、畑を持っておらず、ダン・ペトロスキーの才能とコネクションだけが頼りです。なお、ペトロスキーには5年間はマッシカンに在籍しないといけないという条件が課せられています。

ワインは右のジェミーナ(Gemmina)2023から試飲しました。60%グレコ、23%ファランギーナ、17%フィアーノという構成。価格は7900円。酸がきれいでホワイトペッパーなどのスパイスが印象的。ライムのような酸味が素晴らしい。

左のアニアはトカイ・フリウラーノ43%、リボッラ・ジャッラ34%、シャルドネ23%というユニークな構成。ジェミーナと比べると少し酸が低く、グリップ感のある味わい。アニスやグレープフルーツ、紫蘇などのハーブの味わいを感じます。6800円。

個人的にはジェミーナのキリっとした酸が好きです。マッシカンはラベルもセンス良くワインも個性的で美味しく、試していただきたいワインです。

もう一つのデナー・ヴィンヤーズはパソ・ロブレスのウィロー・クリーク・ディストリクトAVAにあります。

温暖なパソ・ロブレスですが、ウィロー・クリークは比較的太平洋に近く、テンプルトン・ギャップという山の切れ目からの風も入ります。標高も300~600mほどと比較的高く、パソ・ロブレスの中では冷涼な地域になります。2005年にロン・デナーが設立しました。認証は取っていませんが有機栽培やサスティナブルを実践し、天然酵母のみで発酵させるナチュラルな造りのワインです。シラーなどローヌ系品種のワインではパソ・ロブレスの中でもトップクラスの評価を得ているワイナリーです。ここも現在はガロの傘下に入っています。

ワインは2021年のものが4種類。ヴィオニエ、ディッチ・ディガー(Ditch Digger)というグルナッシュなどのブレンド、ダート・ウォーシッパー(Dirt Worshipper)というシラー中心のブレンド、マザー・オブ・エグザイル(Mother of Exile)というカベルネ系のブレンドです。

ヴィオニエ(11000円)は花の香りに厚みのあるボディ。白桃のトロっとしたテクスチャーが魅力的。どちらかというとフルボディのヴィオニエです。

ディッチ・ディガー(16800円)は今回一番驚いたワイン。パソ・ロブレスとは思えないほど、というと失礼な言い方ですが、エレガントさが際立っています。33%グルナッシュ、32%ムールヴェードル、22%シラー、5%サンソー、4%クノワーズ、2%タナ、2%カリニャン。ジューシーでザクロやレッド・チェリーなどの赤果実がきれいに広がります。ちょっと塩っぽい印象が全体を引き締めます。カリフォルニアのグルナッシュ系ワインでここまできれいなものは初めてです。

ダート・ウォーシッパー(16800円)は以前別ヴィンテージを飲んだことがあり、品質の高さは体験済みです。第一印象はスパイシー、黒コショウやコリアンダーなどのスパイスの風味が広がります。スミレの香り、ブルーベリー。フルボディですが、酸も高くパワフルというよりはエレガントな印象。ローヌ系を得意とするジェブ・ダナックが97点を付けただけのことはあります。88%シラーで、2番目に多いのがプティ・ヴェルドの7%というのがユニークです。

最後のマザー・オブ・エグザイル(16800円)はパソ・ロブレスのカベルネとしては酸が高くエレガント。スミレや赤と青の果実。ボディもおだやかでタンニンが全体を引き締めています。81%カベルネ・ソーヴィニョン、12%プティ・ヴェルド、4%カベルネ・フラン、3%タナ。

高級ローヌ系は、なかなか国内では評価されるのが難しい分野ですが、品質の高いワインなので、売れてほしいと思います。

ソノマの主要業界団体であるソノマ郡ワイングロワーズ(Sonoma County Winegrowers)とソノマ郡ヴィントナーズ(Sonoma County Vintners)が共同で「ワイン産業改善地区計画」(Wine Improvement District=WID)の導入を提案しており、それが生産者の間で物議を醸しています。

ワイン需要の停滞によって、ソノマも大きな影響を受けています。それへの対策として導入を図っているのがこのWIDで、ワイナリーのテイスティングルームの売り上げから1~2%の課徴金を徴収するというものです。WIDの運営委員会は、1%課徴金を課したときに年間で400万ドルを生み出すと試算しています。この資金はソノマのマーケティング活動に使われる見込みです。

これまでに南カリフォルニアのテメキュラ・ヴァレーでWIDが導入されて、成果を上げたと言われています。

これに対して、小規模なワイナリーを中心に反対の声が上がっています。

反対の理由は

・課徴金は消費者から徴収するため、消費者のワイン離れを一層進めてしまうかもしれない

・テイスティング・ルームでの売り上げが大きな比率になる小規模なワイナリーほど負担が大きくなる

といったところになります。また、大きなワイナリーの中でも、ジャクソン・ファミリー・ワインズは、小規模な生産者が反対するものには賛成しないという立場です。

クラリス・ワイン・カンパニーのアダム・リーは、WIDへの嘆願書をChange.orgで公開しており、今現在706名が反対している状態です。

オンライン署名 · PETITION AGAINST THE WINE IMPROVEMENT DISTRICT (WID) IN SONOMA COUNTY - アメリカ合衆国 · Change.org

この嘆願書によると、成功していると言われているテメキュラにおいても、実は成功していると言われるのは数字の綾であるとのことです。

今後、WIDが承認されるには、生産量に基づいて加重された投票で51%のワイナリーが賛成する必要があり、その後、郡の監督委員会と9つの自治体の市議会の承認が必要と、まだまだ手順が多くあります。承認までには数年かかる可かもしれません。

レイル・ヴィンヤーズ(Lail Vineyards)のワインを一度に9本も飲むという貴重なワイン会に参加させていただきました。

レイルのワインはピーロートが輸入していますが、おそらく数は相当少ないので、市場で見かけることはあまりないと思います。知名度も「知る人ぞ知る」といったところだと思います。実際にはワイン・アドヴォケイトで100点を4本も取っており、名門の名にふさわしいワイナリーです。

レイルの話をするときに、避けて通れないのが「イングルヌック(Inglenook)」。現在はフランシス・フォード・コッポラ監督のワイナリーの名前として知られていますが、元々は19世紀にフィンランド出身の船乗り「グスタフ・ニーバウム」が設立したワイナリーでした。グスタフ時代も万博で銀メダルを得るなど、高い評価を得ましたが、その名を高めたのが禁酒法後の1939年からワイナリーを率いたジョン・ダニエル・ジュニアでした。グスタフの遠い親戚でしたが、幼いときに母親を亡くして、グスタフ未亡人に育てられたのでした。

ジョン・ダニエル・ジュニアは禁酒法後の、高品質ワインがほとんど作られなかった時代に、品質最優先でワインを造っていました。1941年のカベルネ・ソーヴィニョンは「史上最高の赤ワインの一つ」とまで呼ばれたのです。

ただ、品質が高いワインを造っても、その市場がないとどうしようもありません。資金繰りに苦しみ、1963年にはワイナリーを売却してしまい、69年に亡くなってしまいます。

ジョン・ダニエル・ジュニアの長女のロビン・レイルが、レイルのオーナーなのですが、彼女は、ワイナリーの売却がとてもショックだったといいます。彼女に唯一残されたのが、ナパのヨントヴィルにある畑ナパヌック(Napanook)。この銘醸畑を使って、フランスのペトリュスのオーナー家であるムエックスと立ち上げたのがドミナス(Dominus)でした。その後、彼女はロバート・モンダヴィの下で働き、ビル・ハーランによるメルヴィルの設立にも参加します。ただ、これらもまた売却してしまい、1990年代に立ち上げたのがレイル・ヴィンヤーズなのです。

レイルのフラッグシップのカベルネ・ソーヴィニョンが「ジョン・ダニエル・キュベ」。いうまでもなく、偉大な父親に敬意を表して付けた名前です。ロビン・レイルがドミナスを手放してしまったことは、傍目からはもったいないという気もしますが、私が想像するには、ムエックスが主導権を握るドミナスではなく、自分の力で父親のレガシーを引き継ぎたかったのではないかと思います。

レイルの自社畑は二つ。そのうちナパのヨントヴィルにあるトーテム・ヴィンヤードは、イングルヌックが所有していた畑(ナパヌックをHighway29が横切る東側の区域)で、現在はソーヴィニヨン・ブランが植えられています。ナパのソーヴィニヨン・ブランの中でもトップクラスの品質と希少さを持つレイルの「ジョージア」がこの畑から造られています。

もう一つはハウエル・マウンテンの「モール・ヒル」という畑。こちらはカベルネ・ソーヴィニョンが植えられており、ジョン・ダニエル・キュベに使われています。ジョン・ダニエル・キュベにはこのほかカリストガやオークヴィル、スタッグス・リープ・ディストリクトから調達したブドウも使われています。

レイル・ヴィンヤーズのワインメーカーは設立当初からフィリップ・メルカ(今はその弟子のマーヤン・コシツキーも)が務めています。今や数十の顧客を抱えるフィリップ・メルカですが、実はメルカにとっても、レイルは初めてワインメーカーになったワイナリー。ロビン・レイルが見込んだ才能は間違いなかったのです。

前述のように、カベルネ・ソーヴィニョンのジョン・ダニエル・キュベとソーヴィニョン・ブランのジョージアがレイルの2大柱。このほかブループリントというセカンドのカベルネとソーヴィニヨン・ブランがあります。この日は、モール・ヒルの単一畑のカベルネ・ソーヴィニョンもありました。

まずは2022年のブループリント・ソーヴィニョン・ブランです。

青リンゴや洋ナシの風味。セカンドの位置づけですが柔らかくまったりとしたテクスチャーが高級感を感じさせます。アフターにちょっと苦みがあり、味を引き締めていました。

次は2016年のジョージアです。私も多分ジョージアを飲むのは初めて。

蜜のようなテクスチャーと、白桃。カモミールのスパイス感。パワフルでスケールの大きなワイン。ブループリントも十分美味しいですが、やっぱりこれはすごいです。

3本目は2021年のカベルネ・ソーヴィニョンのブループリント。

リッチでフルボディ。ブルーベリーの風味にヨーグルトのような乳酸菌のニュアンス。セカンドとは言え、レベル高いです。デカンター誌で95点というのはセカンドとしては破格の高評価。

ここから5ヴィンテージのジョン・ダニエル・キュベが続きます。

最初は1995年。レイルの最初のヴィンテージという貴重なワインです。

30年の熟成を経て、腐葉土やマッシュルームなどの第3アロマが顕著に出てきています。果実味も残っており、カシスの風味があります。酸がきれいでボルドー的なスタイルのワイン。

次は2009年。カシスなどの果実味がまだまだしっかりしています。熟成感も出てきていますが、もう少し熟成するともっと良くなるのではないかと思います。

次の2011年は2000年以降では一番冷涼で、ナパでカベルネ・ソーヴィニョンがしっかり成熟しなかったというレアな年。収量も少なく、ワインメーカーは今までで一番難しい年だったと言うことが多いですが、逆にこういう年は熟成感が早くでてきてきれいなワインになっていくケースも多くあります。ジョン・ダニエル・キュベの2011年も非常にバランスよく、酸が張っていて、緊張感のある味わい。ヨーグルトの風味や、カシスも感じられ、とてもいい熟成をしています。

次の2012年はジョン・ダニエル・キュベがワイン・アドヴォケイトで初めて100点を取った年。2011年と打って変わった良コンディションのヴィンテージですが、前年の不作を補うように収量を多く取ったワイナリーも多く、玉石混交のヴィンテージと言われていますが、これは間違いなく玉のワイン。これもまたバランスが素晴らしく、ザクロやレッド・チェリーなど赤い果実の風味がきれいです。スパイシーさやリコリスの甘やかさもあり、2012年のワインとしてはこれまで飲んだ中でベストに感じました。

ジョン・ダニエル・キュベの最後は2015年です。気温が高く、収量が少なかったため、非常に凝縮したワインができたヴィンテージと言われています。ジョン・ダニエル・キュベもこれまでのヴィンテージとはだいぶ異なる、モダンナパ的なスタイルでした。濃くパワフルでプルーンの果実味。ただ、濃いだけでなく酸もあるのでトータルとしては非常にナパらしい素晴らしいカベルネに仕上がっています。

レイルのワインの最後は2015年のモール・ヒル単一畑のマグナムという希少なワイン。畑の名前そのままで、ラベルにモグラが描かれています。前述のように2015年のスタイル自体がかなり熟度の高いものであったのに加えて、ナパの中でも気温が高く、乾燥してパワフルなワインができるハウエル・マウンテンなので、ジョン・ダニエル・キュベの2015年以上にパワフルに仕上がっています。照り付ける太陽を感じるようなハウエルマウンテンらしさのあるカベルネ・ソーヴィニョンでした。

ここまででも素晴らしいワイン三昧だったのですが、さらに参加者の差し入れで98年と99年のドミナスをいただきました。前述のように、ドミナスはイングルヌックを失った後に、ロビン・レイルが最初に参画したワイナリー。ドミナスの畑として知られているナパヌックは元イングルヌックの畑です。

1998年はエルニーニョのヴィンテージとして知られている、雨が多くて気温が低い難しい年でした。2011年の前の難しい年というと、まずこの年が上がると思います。98年のドミナスも果実味は弱く、マッシュルームなどの熟成香が中心の味わい。1999年はバランスよい仕上がり。もうだいぶ酔っぱらっているのでコメントがいい加減です。

貴重なワインの数々、ありがとうございました。