フリーマン・ワイナリーがグロリア(Gloria)とユーキ(Yu-Ki)の二つの自社畑で「California Certified Organic Farmers(CCOF、カリフォルニア有機栽培農家)」の有機認証を取得しました。CCOFは米農務省の有機認証機関の一つです。

私たちの旅は常に、より健全なブドウ、生き生きとした土壌、そして西ソノマ・コーストをより明確に表現するワインづくりという、明確な目的意識に基づいていました。そして、私たちの挑戦はここで終わりではありません。——次は光風ヴィンヤードです。と、フリーマンは書いています。

オーガニックを選ぶか、それとも家に帰るか?

私たちは、オーガニックでより深いところまで行くことを選びます。

11月には、自社畑を新たに増やしたことも公表されています。セバストポール・ヒルズの畑で、10エーカーにピノ・ノワールとシャルドネ、1エーカーにリースリングを植えるとのこと。ほぼすべてを自社畑のブドウで賄えるようになるそうです。

また、12月3日にはパークハイアット東京のグランド・リオープンで、Yoshikiさんがフリーマンのアキコズ・キュベを楽しんだようです。10月には高市早苗新首相がトランプ米大統領を東京に招いたディナーでフリーマンの2022アキコズ・キュベが振舞われたとのこと。

逆風の多い中、活躍を広げているのは素晴らしいことです。

ガロに売却されて以降、一時は存続が危ぶまれていたレーヴェンズウッドが、復活してきています。そして、ガロは創設者のジョエル・ピーターソンを改めて「スピリット・ガイド」として契約しました。そのジョエルへのインタビュー記事が出ていました(Joel Peterson on Ravenswood’s Rebirth, GLPs and Recapturing Joy – Grape Collective)。

興味深かったのは3カ所。一つはガロでの役割、もう一つはラベルに書かれている「PFM」の3文字の秘密、最後はもう一人のジョエルのことです。

ガロでは試飲には参加していますが、ワイン造りには口を出していないとのこと。レーヴェンズウッド専任で4人を雇っているというから、結構人手をかけていますね。

そして、ガロが新たに裏ラベルに小さく入れた「PFM」の3文字ですが、実はレーヴェンズウッド立ち上げ時のエピソードに基づくものだったそうです。

最初の収穫で、ジョエルは4トンのブドウを何とか一人で収穫して、それを醸造を委託するジョセフ・スワンのワイナリーに運ぼうとしていました。天気予報は雨で、心配していたのですが、ブドウをトラックに積み込んでいる間、2羽の大ガラスが畑に飛んできてジョエルに歌いかけました。それのおかげで雨が降らなかったとジョエルは思っています。そして、最後のブドウを破砕機に入れた瞬間、雨が降り出しました。これは「 純粋なクソマジック」(pure fucking magic)だったという話をガロの人にしたところ、PFMの3文字がラベルに入ったとのことです。

そして、最後の「もう一人のジョエル」とは、ジョエル・ピーターソンの孫、モーガン・トウェイン・ピーターソンの息子であるジョエル・ハワード・ピーターソンのことです。現在5歳になる「若い方のジョエル」ですが、なんと今年初めてのジンファンデルのワインを造ったそうです。モーガンの初ワインである9歳よりも4年も早く! このワインもリリースするんでしょうかね?

シャンパーニュハウス「マム(Mumm)」がナパに作ったマム・ナパ(現在のオーナーはペルノ・リカール)をナパのトリンチェロ・ファミリーが買収することが発表されました。買収内容にはブランドのほか、ワイナリーやカーネロスのデヴォー・ランチ(Devaux Ranch)が含まれています。買収価格は明らかになっていません。2026年春に買収完了の予定です。

マムは1970年代末にスパークリングワインを造る土地を探しにワインメーカーが渡米、1983年に最初の米国製スパークリングワインをリリースしています。当初はドメーヌ・マムという名称で、1990年からマム・ナパになっています。

トリンチェロは今後、マム・ナパのスパークリングワインを米国、カナダ、メキシコ、カリブ諸島で販売する権利を得たとのこと。

トリンチェロ・ファミリー傘下のワイナリーには、ナパのトリンチェロのほか、サター・ホーム、メナージュ・ア・トロワ、シーグラス、ジョエル・ゴット、ナパ・セラーズ、チャールズ&チャールズ、スリー・シーヴス、カリフォルニア・ルーツなどがあります。

ヴィナスが先日公開した2025年の振り返り記事で、ダラ・ヴァレのマヤさんをワインメーカー・オブザイヤーに選んでいました。

世代交代は、交代する側にとっても交代される側にとっても簡単なことではないとし、マヤさんの経歴に触れた後に、2023年のダラ・ヴァレのワインが、これまでのダラ・ヴァレと比べてタンニンのマネジメントが非常に良くなっているとしています。

ちなみにレイティングはカベルネ・ソーヴィニヨンが100点、マヤが98点、MDV(ナパのいろいろな畑からのカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンド)が98+、セカンドのコリーナが94点でした。

これを受けて、マヤさんがインスタグラムに投稿したのが下のもの。ちょうど30年前、1995年12月14日にがんで亡くなった父親を偲んで、マヤさんが小さいころからの家族の写真が出ています。

コメントには以下のような内容が書かれています。

これは信じられないほどの栄誉であり、この事業で成功を願ってくれた方々の支援と導きがなければ決して得られなかったものです。心から感謝するとともに、小さな家族経営のワイナリーとして成し遂げた成果を誇りに思います。しかし、この知らせを母と祝った後、父とこのマイルストーンを分かち合えないことに気づき、感情が込み上げてきました。私にできる最善は、父の遺志を尊び、彼の記憶を生き続けるよう、これからも懸命に努力し前進し続けることです。

マヤさん、おめでとうございます!

カリフォルニアワイン協会が2025年の収穫レポートを公表しました。その主な内容を紹介します。

2025年のカリフォルニアにおけるワイン用ブドウの収穫は、穏やかで安定した生育シーズンに支えられ、品質面で非常に高い評価を受けるヴィンテージとなっています。春は冷涼に始まり、夏も極端な高温に見舞われることがほとんどなく、成熟期から収穫期にかけても比較的温和な気候が続きました。この結果、ブドウは急激に糖度を上げることなく、ゆっくりとバランスよく成熟しました。

収穫開始時期は地域によって差がありましたが、多くの産地で例年より最大2週間ほど遅れました。9〜10月にかけて一部で降雨があったものの、収穫時期の判断や入念な選果、キャノピー管理によって品質低下を回避しています。特に水はけの良い畑では、降雨がかえって果実の表現力や風味の奥行きを高めたと評価されている。

収量については「平均〜やや少なめ」とする声が多くなっています。USDAは2025年のカリフォルニア全体のワイン用ブドウ生産量を約300万トンと予測しており、前年比では増加したものの、直近3年平均を下回っています。一方、カリフォルニア・ワイン用ブドウ生産者協会(CAWG)は、これよりやや低い250万トン弱と見積もっており、数量よりも品質重視の年であることが示唆されています。

ワインのスタイル面では、2025年は「エレガンス」「抑制」「テロワール表現」がキーワードとして繰り返し語られています。赤ワインは過度なパワーに寄らず、深みと構造を備えた洗練されたスタイルになり、白ワインは明るい酸と精密さが際立つと予想されている。糖度が比較的低い段階で収穫されたブドウが多く、結果としてアルコール度数は控えめになり、現代的な嗜好に合致したバランスの良いワインが期待されています。

以下では地域別の状況を紹介します。

ナパ・ヴァレー

ナパ・ヴァレーでは、冷涼なシーズンと十分な冬季降雨により、健全な樹勢と均一な成熟が実現しました。収量は予想以上に多く、品質も非常に高い年となりました。カベルネ・ソーヴィニヨンやカベルネ・フランは、低めの糖度でも十分なフェノール熟度と深い色調を示しています。晩夏の降雨はありましたが、水はけの良い畑ではむしろ風味の立体感を高める結果となりました。全体として、長期熟成に耐えるクラシックなスタイルが期待されています。

ソノマ・カウンティ

ソノマでは、冬から春にかけての安定した降雨と冷涼な夏が理想的な条件を生みました。シャルドネやピノ・ノワールは、酸と果実味のバランスに優れ、風味の純度が高い仕上がりです。収穫は平年並みの時期に始まりましたが、秋の降雨を見据えて多くの生産者が迅速に対応しました。その結果、全体的に非常に健全な果実が確保され、品質重視のヴィンテージとなっています。

ローダイ

ローダイでは、シーズン全体を通して冷涼で安定した気候が続きました。酸がしっかりと保持され、赤品種では濃い色調と深い風味が得られています。特にジンファンデルは、凝縮感とバランスに優れた仕上がりが期待されています。古木の収量はやや少なめでしたが、品質面での評価は非常に高い年です。

パソ・ロブレス

パソ・ロブレスでは、記録的に涼しい夏が成熟をゆっくりと進めました。カベルネ・ソーヴィニヨンは十分なハングタイムを確保でき、色調、構造、香味が向上しています。白ワインも非常にクリーンで成熟度が高く、全体として2023年ヴィンテージに近い高評価が見込まれています。

サンタ・バーバラ

サンタ・バーバラでは、低糖度ながら高い熟度を達成したことが特徴です。ピノ・ノワールは特に高品質で、自然な酸と低アルコールのエレガントなスタイルが期待されています。一部地域では山火事の煙の影響がありましたが、適切な選果によって品質は確保されました。

その他地域(サンディエゴ、テメキュラ、サスーン・ヴァレーなど)

南部や内陸の小規模産地でも、冷涼な気候の恩恵により良好な品質が報告されています。テメキュラでは収量は少なめでしたが、酸と品種特性が際立つ年となりました。サスーン・ヴァレーでは、一部で課題はあったものの、全体として安定した仕上がりです。

ソノマのロシアン・リバー・ヴァレーに、日系女性ドンナ・カトウによる新しいワイナリー「アドンナ(Adonna)」が設立されたという記事がForbesに出ていました。

ドンナ・カトウの座右の銘が「一期一会」。「日本の哲学である『一期一会』は、ブドウ畑の進化する性質、つまりブドウが最高の状態へと成熟していく中での季節の移り変わり、そしてどのヴィンテージも前年や来年とは同じではないという考え方を反映しています。私たちは、ブドウ畑の声をワインを通して表現し、それぞれのボトルに場所と時間の神聖さを捉えるよう、ワイン造りを工夫しています」と説明している。

ドンナ・カトウは生化学を学び、研究生物学者としてキャリアをスタートし、後にバイオテクノロジー・コンサルティング会社を設立して成功を収めました。UCデーヴィスの学生時代にブドウ栽培の入門クラスを受講したことがあり、ワイン造りに興味を持つようになりました。その後、乳がんと診断されたことをきっかけにキャリアを考え、土地とのつながりを求めてワイン造りを始めることにしました。ワイナリーを始めるにあたっては改めてブドウ栽培と醸造の修士を取得しています。

アドンナの畑「キャンフィールド・ヴィンヤード(Canfield Vineyard)」はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズにあります。ゴールドリッジ土壌の土地です。

アドンナのラベルにはイチョウの葉が描かれています。イチョウは不屈の精神と長寿を象徴する植物として崇められているとのこと。また、彼女の4人の息子たちへの敬意も表しています。葉が円を描くのは自然の循環やワイン造り、人生の様々な段階をイメージしています。

アドンナのメインのワインはピノ・ノワールですが、ユニークなのはピノ・ノワールから白ワインも作っていることです。ピノ・ノワールのボディ感を保ちながら白ワインのフレッシュさもあるワインだそうです。

ドンナ・カトウの座右の銘が「一期一会」。「日本の哲学である『一期一会』は、ブドウ畑の進化する性質、つまりブドウが最高の状態へと成熟していく中での季節の移り変わり、そしてどのヴィンテージも前年や来年とは同じではないという考え方を反映しています。私たちは、ブドウ畑の声をワインを通して表現し、それぞれのボトルに場所と時間の神聖さを捉えるよう、ワイン造りを工夫しています」と説明している。

ドンナ・カトウは生化学を学び、研究生物学者としてキャリアをスタートし、後にバイオテクノロジー・コンサルティング会社を設立して成功を収めました。UCデーヴィスの学生時代にブドウ栽培の入門クラスを受講したことがあり、ワイン造りに興味を持つようになりました。その後、乳がんと診断されたことをきっかけにキャリアを考え、土地とのつながりを求めてワイン造りを始めることにしました。ワイナリーを始めるにあたっては改めてブドウ栽培と醸造の修士を取得しています。

アドンナの畑「キャンフィールド・ヴィンヤード(Canfield Vineyard)」はロシアン・リバー・ヴァレーのセバストポール・ヒルズにあります。ゴールドリッジ土壌の土地です。

アドンナのラベルにはイチョウの葉が描かれています。イチョウは不屈の精神と長寿を象徴する植物として崇められているとのこと。また、彼女の4人の息子たちへの敬意も表しています。葉が円を描くのは自然の循環やワイン造り、人生の様々な段階をイメージしています。

アドンナのメインのワインはピノ・ノワールですが、ユニークなのはピノ・ノワールから白ワインも作っていることです。ピノ・ノワールのボディ感を保ちながら白ワインのフレッシュさもあるワインだそうです。

ワシントン州で最大手のカスタム・クラッシュ・ワイナリー「コヴェントリー・ヴェール(Coventry Vale)」を所有するワイコフ家が、ワシントン最大のワイナリーであるシャトー・サン・ミシェルを買収しました。サン・ミシェルがワシントン州に拠点を置く民間企業に買収されるのは、50年以上ぶりとなります。今回の買収には、ワシントン州にあるセントミッシェルのワインブランド、施設、畑がすべて含まれています。

ワイコフ家は1978年からブドウ栽培を始め、1980年代からサン・ミシェルのパートナーとしてサン・ミシェルのワインを作ってきました。

「サン・ミシェルは長年にわたりワシントン州のワイン産業を牽引してきました。1980年代初頭からのパートナーとして、私たちはサン・ミシェル・ワイン・エステーツが誇る北西部を代表するワインブランドの卓越したポートフォリオを深く信頼しています。サン・ミシェルのチームと共に、そのリーダーシップをさらに強化し、ワイン造りの品質向上に投資し、ワシントン州のブドウ栽培農家とワシントン州産ワインを全国の消費者にお届けできることを楽しみにしています」と」とコベントリー・ベール・ワイナリーのCEO、コート・ワイコフ氏は述べています。

シャトー・サン・ミシェルは2021年にプライベート・エクイティ投資会社のシカモア・パートナーズに買収されていました。今回の買収はワシントン州のブランドを対象としており、サン・ミシェル傘下のオレゴンのワイナリーA to ZやErath、Rex Hillはシカモアに残ります。

ワイコフ家は1978年からブドウ栽培を始め、1980年代からサン・ミシェルのパートナーとしてサン・ミシェルのワインを作ってきました。

「サン・ミシェルは長年にわたりワシントン州のワイン産業を牽引してきました。1980年代初頭からのパートナーとして、私たちはサン・ミシェル・ワイン・エステーツが誇る北西部を代表するワインブランドの卓越したポートフォリオを深く信頼しています。サン・ミシェルのチームと共に、そのリーダーシップをさらに強化し、ワイン造りの品質向上に投資し、ワシントン州のブドウ栽培農家とワシントン州産ワインを全国の消費者にお届けできることを楽しみにしています」と」とコベントリー・ベール・ワイナリーのCEO、コート・ワイコフ氏は述べています。

シャトー・サン・ミシェルは2021年にプライベート・エクイティ投資会社のシカモア・パートナーズに買収されていました。今回の買収はワシントン州のブランドを対象としており、サン・ミシェル傘下のオレゴンのワイナリーA to ZやErath、Rex Hillはシカモアに残ります。

米国のTTB(酒類・タバコ税貿易管理局)が出しているワインの生産量のレポート「Wine Reports | TTB: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau」を少し調べてみました。

まず、2024年のワイン生産量の州別トップ11です。気になるところは2つ。5位にケンタッキーという、ワインでは耳慣れない州が入っていること。それから2位がニューヨークになっていることです。なお、単位は米ガロン(1ガロンは約3.8リットル)です。

TTBのデータには2012年からのものが入っているので、2024年の生産量2位から9位の州について、2012年からの推移のグラフを作ってみました。1位のカリフォルニアを除いたのは、それだけかけ離れて多いので、他の州の推移が分からなくなってしまうからです。

ニューヨーク州と、3位になったワシントン州を比べると、元々それほど大きな差があったわけではなく、過去にも2014年にニューヨーク州が2位になったことがありましたし、2021年や2023年もかなり小さな差でした。これからも年によって、順位の変動はありそうです。

一方、ケンタッキー州については2022年までは統計の数字がなく、2023年から急に5位に入ってきています。ケンタッキー州にもワイナリーはありますから、これまで単に統計から漏れていたのかもしれませんが、それにしても5位に入るほどの生産量があるとはちょっと思えない感じもします。大手ワイナリーの工場ができたなどの理由もあるのかもしれないと思いましたが、調べて範囲ではわかりませんでした。ちなみにソムリエ教本にも載っているバージニア州は9位です。

TTBのデータにはProduction(生産量)のほかにTaxable Withdrawals(課税対象の引き出し)、Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)、Stocks on Hand End-of-Period(期末在庫)の項目も入っています。課税対象の引き出しとは主に国内市場への出荷、非課税の引き出しとは主に輸出や加工用の出荷です。

そこで、生産量と課税対象の引き出しの推移をグラフにしてみました。

米国のワイン消費が2020年で頭打ちになったと言われていますが、赤い線の方を見るとそれがよく分かります。2024年は2020年と比べると22ポイントも減っています。生産量の方は2023年までは横ばいでしたが、2024年は大きく減っています。2024年から本格的な生産調整に入ってきているのだと思います。

Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)のグラフです。おそらく輸出が大部分だと思います。右肩上がりで増えてはいます。ただ、国内消費の減少分を補うほどまでにはなっていません。輸出比率(赤線)は上がってきてはいます。

まず、2024年のワイン生産量の州別トップ11です。気になるところは2つ。5位にケンタッキーという、ワインでは耳慣れない州が入っていること。それから2位がニューヨークになっていることです。なお、単位は米ガロン(1ガロンは約3.8リットル)です。

TTBのデータには2012年からのものが入っているので、2024年の生産量2位から9位の州について、2012年からの推移のグラフを作ってみました。1位のカリフォルニアを除いたのは、それだけかけ離れて多いので、他の州の推移が分からなくなってしまうからです。

ニューヨーク州と、3位になったワシントン州を比べると、元々それほど大きな差があったわけではなく、過去にも2014年にニューヨーク州が2位になったことがありましたし、2021年や2023年もかなり小さな差でした。これからも年によって、順位の変動はありそうです。

一方、ケンタッキー州については2022年までは統計の数字がなく、2023年から急に5位に入ってきています。ケンタッキー州にもワイナリーはありますから、これまで単に統計から漏れていたのかもしれませんが、それにしても5位に入るほどの生産量があるとはちょっと思えない感じもします。大手ワイナリーの工場ができたなどの理由もあるのかもしれないと思いましたが、調べて範囲ではわかりませんでした。ちなみにソムリエ教本にも載っているバージニア州は9位です。

TTBのデータにはProduction(生産量)のほかにTaxable Withdrawals(課税対象の引き出し)、Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)、Stocks on Hand End-of-Period(期末在庫)の項目も入っています。課税対象の引き出しとは主に国内市場への出荷、非課税の引き出しとは主に輸出や加工用の出荷です。

そこで、生産量と課税対象の引き出しの推移をグラフにしてみました。

米国のワイン消費が2020年で頭打ちになったと言われていますが、赤い線の方を見るとそれがよく分かります。2024年は2020年と比べると22ポイントも減っています。生産量の方は2023年までは横ばいでしたが、2024年は大きく減っています。2024年から本格的な生産調整に入ってきているのだと思います。

Tax Free Withdrawals(非課税の引き出し)のグラフです。おそらく輸出が大部分だと思います。右肩上がりで増えてはいます。ただ、国内消費の減少分を補うほどまでにはなっていません。輸出比率(赤線)は上がってきてはいます。

2018年に設立し、ボニー・ドゥーンやトード・フォロー、ラピス・ルナなどのブランドを所有するウォールーム・セラーズが、歴史的ブランド「SIMI(シミ)」をThe Wine Group(TWG)から取得しました。The Wine Groupがコンステレーション・ブランズから同ブランドを取得したのは25年6月のことで、半年足らずでの売却となりました。価格は公開されていません。

SIMIは1876年にソノマで設立された歴史あるワイナリー。1904年、父と叔父がインフルエンザで亡くなり、18歳でワイナリーを引き継いだイザベル・シミで知られています。禁酒法下では聖餐用のワインを販売し、禁酒法が廃止されると、ため込んでいた在庫のワインを放出して有名になりました。

その後も、女性のリーダーシップが続き、中でもワインメーカーだけでなく、社長として会社の経営も担ったゼルマ・ロングは有名です。直近も女性ワインメーカーのレベッカ・ヴァルスがワイン造りを担っています。

ウォールーム・セラーズはワインブランドを購入して、その価値を上げることに注力しています。ウォールーム・セラーズのワイン醸造ディレクター、ニコール・ウォルシュは、「イザベル、ゼルマ、そして私の先人たちであるSIMIの女性たちに深い敬意を抱いています。カリフォルニアワインの歴史におけるこの重要な伝統を引き継いでいくことを楽しみにしています」と語っています。

SIMIは1876年にソノマで設立された歴史あるワイナリー。1904年、父と叔父がインフルエンザで亡くなり、18歳でワイナリーを引き継いだイザベル・シミで知られています。禁酒法下では聖餐用のワインを販売し、禁酒法が廃止されると、ため込んでいた在庫のワインを放出して有名になりました。

その後も、女性のリーダーシップが続き、中でもワインメーカーだけでなく、社長として会社の経営も担ったゼルマ・ロングは有名です。直近も女性ワインメーカーのレベッカ・ヴァルスがワイン造りを担っています。

ウォールーム・セラーズはワインブランドを購入して、その価値を上げることに注力しています。ウォールーム・セラーズのワイン醸造ディレクター、ニコール・ウォルシュは、「イザベル、ゼルマ、そして私の先人たちであるSIMIの女性たちに深い敬意を抱いています。カリフォルニアワインの歴史におけるこの重要な伝統を引き継いでいくことを楽しみにしています」と語っています。

ナパヴァレーのサスティナブル認証プログラム「ナパ・グリーン」が認証済みの101のすべての畑で除草剤「ラウンドアップ」に代表される化学物質グリホサートを使った製品の排除に成功しました。2023年末に立てた目標を達成したことになります。ナパ・グリーンのエグゼクティブディレクター、アナ・ブリテン氏は「私たちは生産者と協力し、土壌から水、そして人々に至るまで、体系的に有益な農法を実施しています。ラウンドアップはこれら3つすべてにリスクをもたらします。ナパグリーンのメンバーは、可能性を示しています。世界中の生産者の心に響くことを願っています」と語っています。

グリホサートの廃止をサポートするために、ナパ・グリーンは雑草管理ツールキット、トレーニング ワークショップ、栽培者が畑固有の条件に合った代替手法を実施できるようにするための個別支援を含む包括的なサポート システムを開発しました。2024年にはサン・スペリー、チムニー・ロック、ポール・ホブス、コリソンの各ワイナリーに助成金を提供し、新しい草刈り機の調達と羊の放牧試験を実施しました。

次の目標としては、すべての合成除草剤の廃止を2027年末までに達成することが挙げられています。「除草剤からの転換は、農場労働者、土壌、そしてブドウの木の健康にとって不可欠です。これは、ワイン産業の再生を継続し、現代の消費者と繋がり、そして私たちが農業を営む地域社会と生態系の向上を目指す道のりにおける重要な一歩です」とナパ・グリーンでブドウ畑のプログラム・マネジャを務めるベン・マッキー氏は語っています。

カリフォルニア州ワイン用ブドウ栽培者協会(CAWG)が、各地の栽培者協会と協力し、カリフォルニアのブドウ畑の正確なデータベースを作成しました。Land IQという企業の技術を使い、リモートセンシング、人工知能、現地でのフィールド検証などの方法を活用して、これまでで一番正確なデータベースになったといいます。

この結果、2025年8月時点で477,475エーカーのブドウ畑が存在しており、2024年10月から2025年8月の間に38,134エーカーが伐採されたことが判明した。これは約7.3%に相当します。

郡ごとの、畑の面積と引き抜かれた面積のデータも公開されています。畑の減少率が10%を超えるのは、大部分が低価格ワインの産地であるセントラル・ヴァレーの郡ですが、サンタ・バーバラやモントレーも平均以上の8%台であり、高級ワインの産地であるナパも6.8%と比較的上位に入ります。

引き抜かれた面積の多い順で見ても、1位と2位はセントラル・ヴァレーのサンホアキンとフレズノですが、3番目がモントレー、以下ナパ、ソノマ、サン・ルイス・オビスポ(パソ・ロブレスやSLOコーストを含む)と有名産地が続きます。

また、別の記事によると、2025年の収穫ではナパのおよそ20%にあたる8000エーカーが、収穫せずに放置されてしまったといいます。現在の予測では、2025年のカリフォルニア全体の収穫量は250万トンを下回り、近年では最も少なくなりそうです。

2023年と2024年のナパは収穫量が多く、2025年はそのための調整という面もあるようです。クオリティが少しでも落ちるところは収穫されなかったと見られます。これを機会に植え替えが進むという見方もあります。

この結果、2025年8月時点で477,475エーカーのブドウ畑が存在しており、2024年10月から2025年8月の間に38,134エーカーが伐採されたことが判明した。これは約7.3%に相当します。

郡ごとの、畑の面積と引き抜かれた面積のデータも公開されています。畑の減少率が10%を超えるのは、大部分が低価格ワインの産地であるセントラル・ヴァレーの郡ですが、サンタ・バーバラやモントレーも平均以上の8%台であり、高級ワインの産地であるナパも6.8%と比較的上位に入ります。

引き抜かれた面積の多い順で見ても、1位と2位はセントラル・ヴァレーのサンホアキンとフレズノですが、3番目がモントレー、以下ナパ、ソノマ、サン・ルイス・オビスポ(パソ・ロブレスやSLOコーストを含む)と有名産地が続きます。

また、別の記事によると、2025年の収穫ではナパのおよそ20%にあたる8000エーカーが、収穫せずに放置されてしまったといいます。現在の予測では、2025年のカリフォルニア全体の収穫量は250万トンを下回り、近年では最も少なくなりそうです。

2023年と2024年のナパは収穫量が多く、2025年はそのための調整という面もあるようです。クオリティが少しでも落ちるところは収穫されなかったと見られます。これを機会に植え替えが進むという見方もあります。

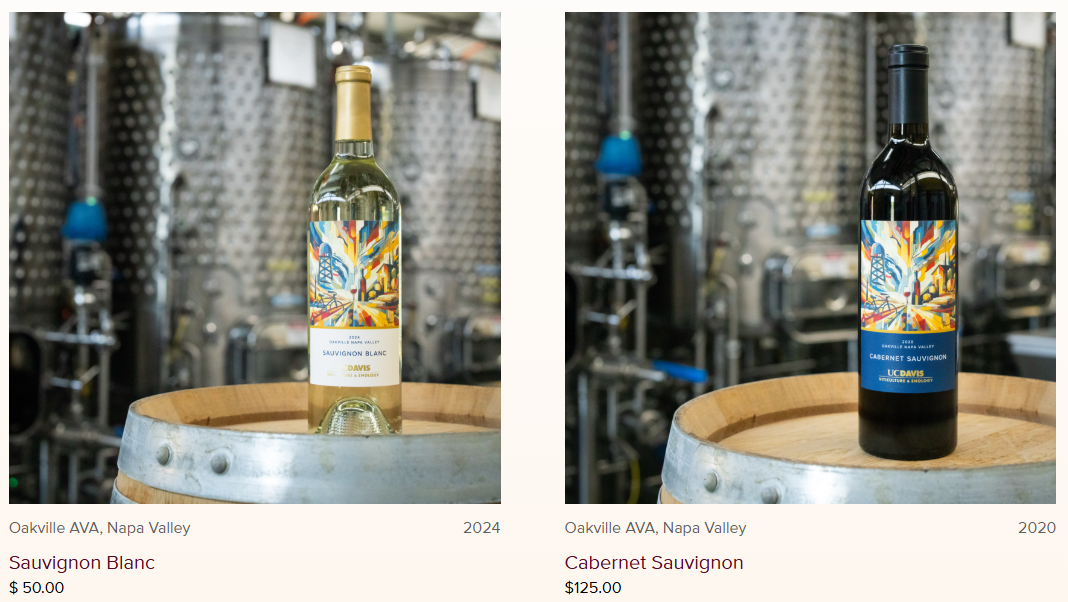

前回は、高評価ワインのお薦めを紹介しましたが、今回はブラックフライデーセールからのお薦めです。

リカオーではリッジのワインがお買い得、リットン・エステートのプティ・シラー、スリーバレー、パガニ・ランチのジンファンデルといずれも5999円ですが、この中ではパガニ・ランチが一押し。ソノマ・ヴァレーの古木の畑で1890年に植樹されています。新しい樹でも1910年頃というから、基本100年以上の樹ばかりです。古木の畑の中でもこれだけ古い樹が多いのは珍しいとか。パーカー94点、ヴィナス93点と評価もかなり高いワイン。米国でも税抜きで50ドル程度するワインですから、日本で買う方が安いです。

しあわせワイン倶楽部では、人気の689のワインくじというユニークな企画を実施中。689はサブミッションやラムゼイなど、中価格帯中心にいろいろなブランドを持っています。その計15種をくじびきで、というのがこの企画。2398円と普通に689を買うよりも安く、一番高いものは7370円の「マスター・アンド・サーバント」。15種類注文したら、全部1本ずつ当たるそうです。とりあえず689買う代わりに試してみるのも楽しそうです。

先日紹介したサンタ・バーバラのプレスキール。セラー専科ではポイント10倍付くので、エントリー版のピノ・ノワールなら実質4000円台。ぜひお試しいただきたい。

リカオーではリッジのワインがお買い得、リットン・エステートのプティ・シラー、スリーバレー、パガニ・ランチのジンファンデルといずれも5999円ですが、この中ではパガニ・ランチが一押し。ソノマ・ヴァレーの古木の畑で1890年に植樹されています。新しい樹でも1910年頃というから、基本100年以上の樹ばかりです。古木の畑の中でもこれだけ古い樹が多いのは珍しいとか。パーカー94点、ヴィナス93点と評価もかなり高いワイン。米国でも税抜きで50ドル程度するワインですから、日本で買う方が安いです。

しあわせワイン倶楽部では、人気の689のワインくじというユニークな企画を実施中。689はサブミッションやラムゼイなど、中価格帯中心にいろいろなブランドを持っています。その計15種をくじびきで、というのがこの企画。2398円と普通に689を買うよりも安く、一番高いものは7370円の「マスター・アンド・サーバント」。15種類注文したら、全部1本ずつ当たるそうです。とりあえず689買う代わりに試してみるのも楽しそうです。

先日紹介したサンタ・バーバラのプレスキール。セラー専科ではポイント10倍付くので、エントリー版のピノ・ノワールなら実質4000円台。ぜひお試しいただきたい。

ナパヴァレーのサスティナブル認証団体Napa Greenが再生可能型の農法推進を掲げています。11月から「One Block Challenge」というプログラムを、再生可能型のブドウ造りを推進するRegenerative Viticulture Foundation(RVF)と共同で始めました。

One Block Challengeは、畑全体を一気に再生可能型に転換するのではなく、1ブロックだけを手始めにやってみようというもの。11月18日にはナパのOpus Oneで、11月19日にはソノマのBedrockで体験イベントを開催しました。

なお、RVFは再生可能型のブドウ栽培を推進していますが認証団体ではありません。認証団体としてはROC(Regenerative Organic Certified)が代表的ですが、現在はそれ以外にも複数の認証があり、Napa Greenもその一つになるようです。

再生可能型の栽培が話題になり始めてから、まだ3年弱ですが、知る人ぞ知るというものだったところから、業界全体の動きにまで変わりつつある勢いを感じます。

One Block Challengeは、畑全体を一気に再生可能型に転換するのではなく、1ブロックだけを手始めにやってみようというもの。11月18日にはナパのOpus Oneで、11月19日にはソノマのBedrockで体験イベントを開催しました。

なお、RVFは再生可能型のブドウ栽培を推進していますが認証団体ではありません。認証団体としてはROC(Regenerative Organic Certified)が代表的ですが、現在はそれ以外にも複数の認証があり、Napa Greenもその一つになるようです。

再生可能型の栽培が話題になり始めてから、まだ3年弱ですが、知る人ぞ知るというものだったところから、業界全体の動きにまで変わりつつある勢いを感じます。

年末のランキング発表シーズンが始まり、今年も注目のワインが出てきています。

ランキングの老舗であり一番話題になるのがワイン・スペクテーター。今年は1位はボルドーのシャトー・ジスコースでしたが、2位にオーベールのUV-SLシャルドネ、3位にリッジのリットン・スプリングス、4位にウィリアムズ・セリエムのピノ・ノワール「イーストサイド・ロード・ネイバーズ」、8位にウェイフェアラーのピノ・ノワールとトップ10に4本入りました。リッジのリットン・スプリングスのような伝統あるワインが入ってくるのは嬉しいです。

ただ、トップ10の中で、国内に同ヴィンテージが流通しているのはオーベールのUV-SLシャルドネ2023だけでした。3万円超える高額ワインではありますが、オーベールのシャルドネは劇旨なので飲みたい!

と、注目が集まるのはトップ10ですが、トップ100に入るだけでも大したものです。スペクテーターの年間レビュー本数が1万を超えているのですから、トップ100というのはわずか1%しか選ばれないわけですから。

トップ10から漏れた中でも注目は11位に入ったオレゴンのクリストム。マウント・ジェファーソン・キュベのピノ・ノワールは50ドルで、ここのワインの中では入門的な位置付けになります。50ドルでコスパが評価されたワインですが、実は国内では5000円台でも売られていて、米国で買うよりも安いのです。これはむちゃくちゃお買い得。

27位に入ったのはパイン・リッジの「シュナン・ブラン-ヴィオニエ」2024。このワイン、好きなんです。2000円台と価格も優しい。

51位に入ったキャッターウォールのカベルネ2023。キャッターウォールなんて名前は聞いたことがないという人が大半だと思いますが、造っているのはトーマス・リヴァース・ブラウンです。知る人ぞ知るワインですが、こういうのを掘り起こしてくるのはワイン・スペクテーターもやるなあという感じです。1万円以下のカベルネ・ソーヴィニヨンの中ではベストの一つでしょう。

年間ランキングとは別に、むちゃくちゃなコスパで驚いたのがフォーマンのカベルネ・ソーヴィニヨン2014。1万5000円くらいで売っている店もありますが、米国では130ドル以上するので、そのまま円換算したら2万円こえてしまいます(海外の価格は税抜きで書かれているので消費税まで入れるとそうなります)。このワイン、Vinousのアントニオ・ガローニが今年1月にレビューしていてなんと98点を付けています(それ以前だと2017年に94点を付けていました)。熟成の最初のピークに入ってきた旨書かれています。楽天では2012年や2011年も売っていて、これらも評価は結構高いですが、さすがに98点には達していないので、今買うならこれがベストでしょう。ちょうどよく熟成してこれだけ評価が高いワインはなかなか手に入りません。

最後はピノ・ノワール。一昨年のスペクテーターで年間2位だったのがスティーブ・キスラーが作るオキシデンタルのピノ・ノワール「フリーストーン・オキシデンタル」2021でしたが、このときのレイティングが94点。実は現行の2023点は95点とさらに評価は上がっていますが、価格は当時とほとんど変わりません。今、高級ピノ・ノワールを買うならお薦めの1本です(コスパではクリストムが圧倒していますが)。

ランキングの老舗であり一番話題になるのがワイン・スペクテーター。今年は1位はボルドーのシャトー・ジスコースでしたが、2位にオーベールのUV-SLシャルドネ、3位にリッジのリットン・スプリングス、4位にウィリアムズ・セリエムのピノ・ノワール「イーストサイド・ロード・ネイバーズ」、8位にウェイフェアラーのピノ・ノワールとトップ10に4本入りました。リッジのリットン・スプリングスのような伝統あるワインが入ってくるのは嬉しいです。

ただ、トップ10の中で、国内に同ヴィンテージが流通しているのはオーベールのUV-SLシャルドネ2023だけでした。3万円超える高額ワインではありますが、オーベールのシャルドネは劇旨なので飲みたい!

と、注目が集まるのはトップ10ですが、トップ100に入るだけでも大したものです。スペクテーターの年間レビュー本数が1万を超えているのですから、トップ100というのはわずか1%しか選ばれないわけですから。

トップ10から漏れた中でも注目は11位に入ったオレゴンのクリストム。マウント・ジェファーソン・キュベのピノ・ノワールは50ドルで、ここのワインの中では入門的な位置付けになります。50ドルでコスパが評価されたワインですが、実は国内では5000円台でも売られていて、米国で買うよりも安いのです。これはむちゃくちゃお買い得。

27位に入ったのはパイン・リッジの「シュナン・ブラン-ヴィオニエ」2024。このワイン、好きなんです。2000円台と価格も優しい。

51位に入ったキャッターウォールのカベルネ2023。キャッターウォールなんて名前は聞いたことがないという人が大半だと思いますが、造っているのはトーマス・リヴァース・ブラウンです。知る人ぞ知るワインですが、こういうのを掘り起こしてくるのはワイン・スペクテーターもやるなあという感じです。1万円以下のカベルネ・ソーヴィニヨンの中ではベストの一つでしょう。

年間ランキングとは別に、むちゃくちゃなコスパで驚いたのがフォーマンのカベルネ・ソーヴィニヨン2014。1万5000円くらいで売っている店もありますが、米国では130ドル以上するので、そのまま円換算したら2万円こえてしまいます(海外の価格は税抜きで書かれているので消費税まで入れるとそうなります)。このワイン、Vinousのアントニオ・ガローニが今年1月にレビューしていてなんと98点を付けています(それ以前だと2017年に94点を付けていました)。熟成の最初のピークに入ってきた旨書かれています。楽天では2012年や2011年も売っていて、これらも評価は結構高いですが、さすがに98点には達していないので、今買うならこれがベストでしょう。ちょうどよく熟成してこれだけ評価が高いワインはなかなか手に入りません。

最後はピノ・ノワール。一昨年のスペクテーターで年間2位だったのがスティーブ・キスラーが作るオキシデンタルのピノ・ノワール「フリーストーン・オキシデンタル」2021でしたが、このときのレイティングが94点。実は現行の2023点は95点とさらに評価は上がっていますが、価格は当時とほとんど変わりません。今、高級ピノ・ノワールを買うならお薦めの1本です(コスパではクリストムが圧倒していますが)。

多分、これ以上のワイン会は今後やらないだろうという豪華なワイン会を開きます。

メインとしてはハーラン・エステートが作る、グラン・クリュのカベルネ・ソーヴィニヨン「Bond」の2004年のワインを4種類出します。

場所はマンダリンオリエンタル東京のフレンチ・レストラン「シグネチャー」。食べログの東京のフレンチ・レストラン百名店に選ばれている名店です。ソムリエは今年ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんにお願いしています。

日時は2026年2月7日(土)19時から

価格は77,000円の予定です。9人限定です。

Bond以外のワインは未確定ですが、現在予定しているのは

Domaine Carneros Le Reve

Quintessa Illumination

Paul Lato East of Eden Chardonnay 2021

Calera Jensen 1996

など。1人1本の予定です。

これで最後というのは、このBondは数年前に2セット買って1セットは2年ほど前にピーター・ルーガーのワイン会で飲んでおり、これが残った1セットだからです。Bondの今の価格は1本15万ですから、同じように開催したら一人当たり10万を優に超えてしまいます。ピーター・ルーガーのときはアカデミー・デュ・ヴァンで募集したのですが、デュ・ヴァンを通すとどうしても高くなるので、今回は個人として開催することにしました。

あと、もし席が埋まらなかった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。ご了承ください。

申し込みは、各種SNSのDMか、メールでお願いします。

Facebook

Andy Matsubara(アンディ松原)@ナパヴァレー・ベスト・エデュケーター2023(@andyma)さん / X

Instagram

メインとしてはハーラン・エステートが作る、グラン・クリュのカベルネ・ソーヴィニヨン「Bond」の2004年のワインを4種類出します。

場所はマンダリンオリエンタル東京のフレンチ・レストラン「シグネチャー」。食べログの東京のフレンチ・レストラン百名店に選ばれている名店です。ソムリエは今年ナパヴァレー・ヴィントナーズ・ジャパンのベスト・ソムリエ・アンバサダーに選ばれた山本麻衣花さんにお願いしています。

日時は2026年2月7日(土)19時から

価格は77,000円の予定です。9人限定です。

Bond以外のワインは未確定ですが、現在予定しているのは

Domaine Carneros Le Reve

Quintessa Illumination

Paul Lato East of Eden Chardonnay 2021

Calera Jensen 1996

など。1人1本の予定です。

これで最後というのは、このBondは数年前に2セット買って1セットは2年ほど前にピーター・ルーガーのワイン会で飲んでおり、これが残った1セットだからです。Bondの今の価格は1本15万ですから、同じように開催したら一人当たり10万を優に超えてしまいます。ピーター・ルーガーのときはアカデミー・デュ・ヴァンで募集したのですが、デュ・ヴァンを通すとどうしても高くなるので、今回は個人として開催することにしました。

あと、もし席が埋まらなかった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。ご了承ください。

申し込みは、各種SNSのDMか、メールでお願いします。

Andy Matsubara(アンディ松原)@ナパヴァレー・ベスト・エデュケーター2023(@andyma)さん / X

ナパヴァレー・ヴィントナーズが2025年の収穫について、業界のメンバーを集めて座談会を開きました。2025年のナパの生育シーズンは、全体的に涼しく、雨が多く、猛暑の日がほとんどないものでした。ワインは長期熟成が可能で、バランスが良く、エレガントでクラシックなスタイルになりそうです。

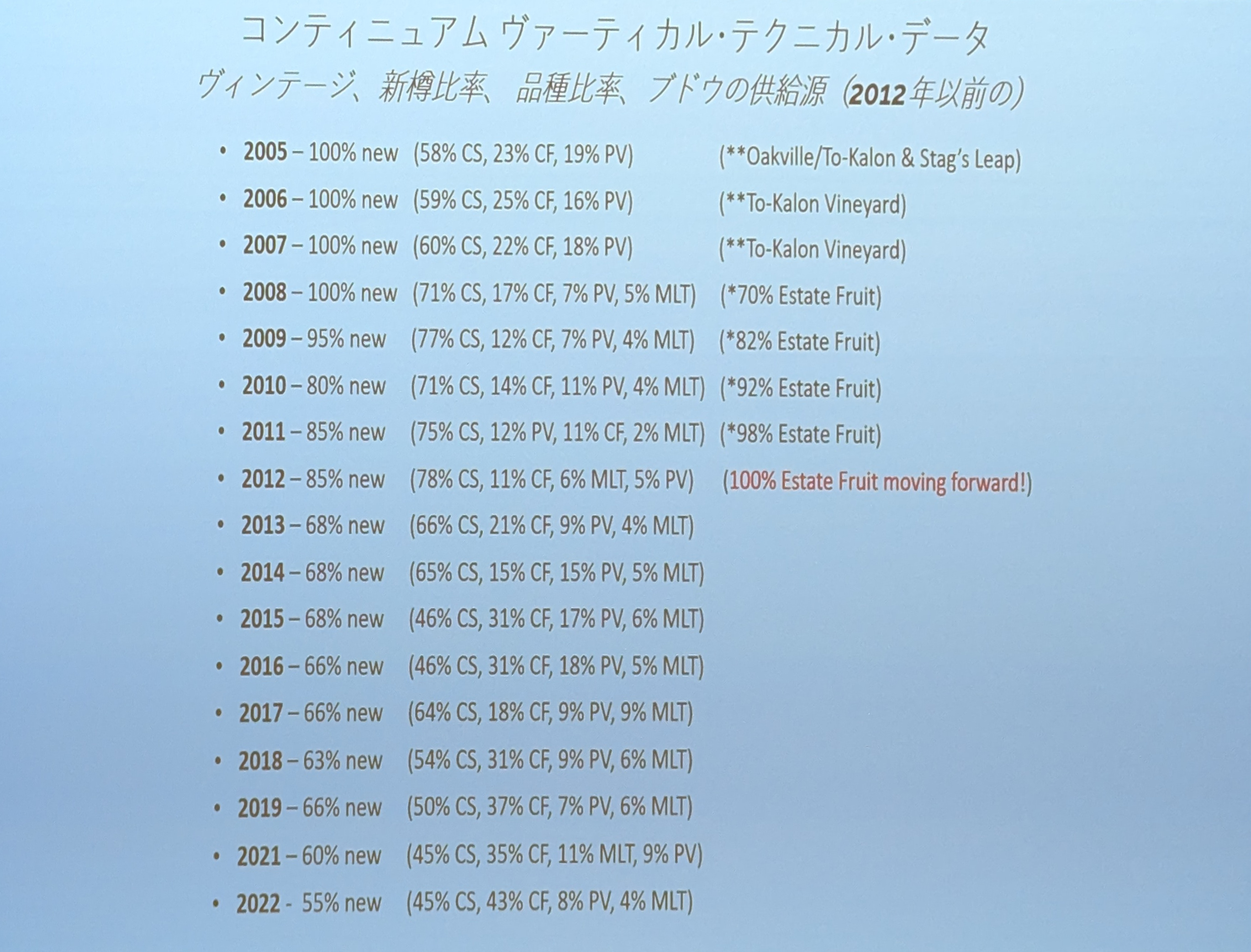

「フェノールの成熟が糖度の蓄積よりも早かったため、この生育期は本当に楽しかったです。アルコール度数を抑えながらも非常にバランスの取れたワインが出来上がるでしょう」と、コンティニュアム(Continuum)の栽培ディレクターであるアシュトン・ロイトナー氏は述べています。

「けた外れに色が濃くなりました。これは品質の優れた指標です」と、ボーリュー・ヴィンヤード(Beaulieu、BV)のジェネラルマネージャー兼シニアワインメーカーであるネイト・ワイス氏は説明します。

フィリップ・メルカの会社として様残なワイナリーのコンサルタントを請け負うアトリエ・メルカ(Atelier Melka)のパートナー兼ワイン醸造ディレクターであるマーヤン・コシツキー氏は「発酵初期に非常に高い色素抽出を確認しました。全体的にタンニンがやや柔らかくなったことで、浸軟期間を延長し、ワインに美しい重厚感とテクスチャーを与えることができました」と付け加えます。ロイトナー氏は、種子のタンニンの含有量が少ないことで「苦味を生じさせることなく、果皮との接触期間を延長できた」と付け加えました。

温暖な気候と安定した成熟ペースも、土地の個性を際立たせました。「涼しいヴィンテージでは、栽培地域間の違いがより顕著になります。今年はAVA間の差異がより顕著に表れる年の一つです」と、ホール(Hall)のワインメイキング担当副社長、ミーガン・ガンダーソン氏は述べています。

ガンダーソン氏は、ナパ・ヴァレーは品質の高さで知られていると述べ、このヴィンテージへの熱意を語りました。「どこで収穫し、どこで収穫しなかったかは、すべて品質次第です。業界は常に変化しており、私たちはそれに適応しながら在庫を適正に保ち、毎年最高品質のワインを生産することに注力しています」

忍耐が報われ、力よりもバランスと繊細さを重視した収穫となりました。

「カリフォルニア・クリスマス」(原題:A California Christmas)という映画がNetflixで配信されています。ソノマの牧場を舞台にしているとのことです。映画を観る限りではおそらくカーネロスなのかなあと思います。

カリフォルニア・クリスマス - Netflix

ネタバレになってしまうので、詳しくは紹介しませんが、ワインは結構重要な役割を果たします。ただ、突っ込みどころもいろいろあるのはご愛敬。2時間足らずの映画ですし、気楽に楽しく(子供と見るのは一部ちょっとというシーンもあります)見られるので、ワイン片手に観るのもいいでしょう。

ただ、配信は12月13日で終了ということなので、クリスマスにはもう観られません。お早めにどうぞ。

ちなみに、続編もあるようで、そちらはまだ配信終了にはなりません。

カリフォルニア・クリスマス - Netflix

ネタバレになってしまうので、詳しくは紹介しませんが、ワインは結構重要な役割を果たします。ただ、突っ込みどころもいろいろあるのはご愛敬。2時間足らずの映画ですし、気楽に楽しく(子供と見るのは一部ちょっとというシーンもあります)見られるので、ワイン片手に観るのもいいでしょう。

ただ、配信は12月13日で終了ということなので、クリスマスにはもう観られません。お早めにどうぞ。

ちなみに、続編もあるようで、そちらはまだ配信終了にはなりません。

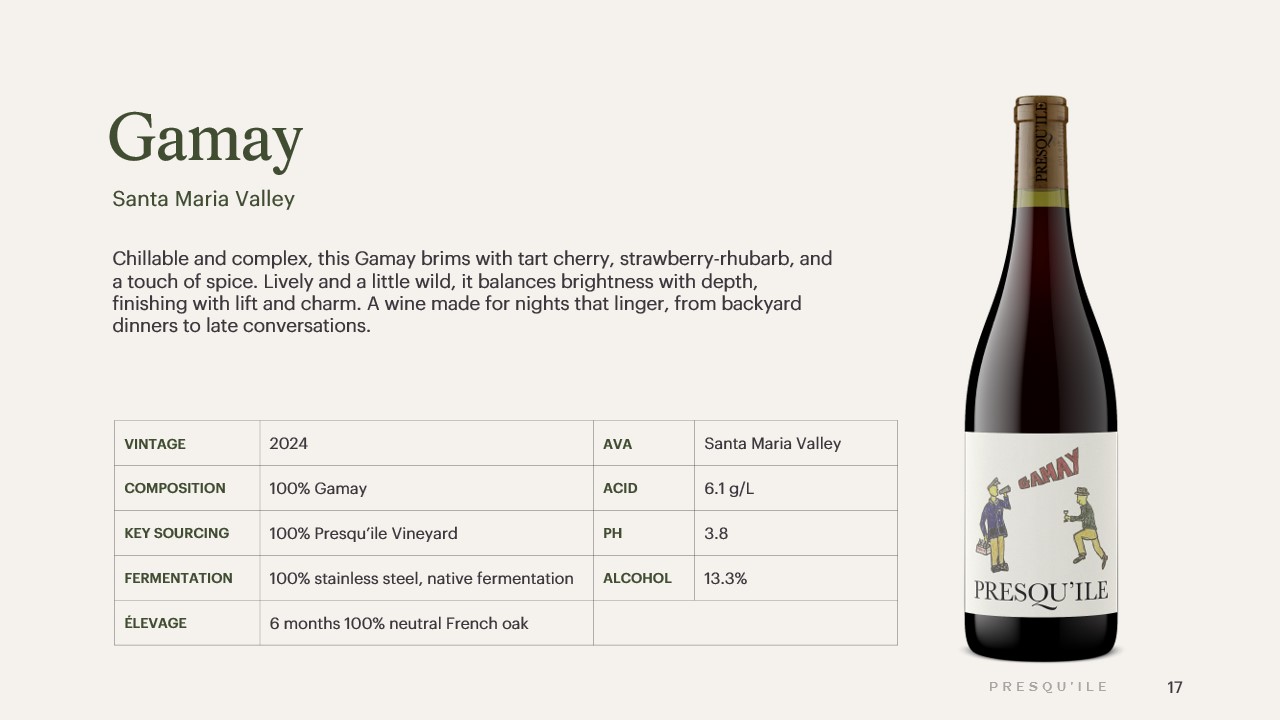

今年、都光が輸入を始めたサンタ・バーバラのワイナリー「プレスキール(Presquil)」。セールスのディレクターであるトニー・チャ氏が来日してソムリエ協会でセミナーを行い、私は通訳として参加させていただきました。ワインの試飲はちゃんとできておりませんが、ワイナリーの紹介をしておきたいと思います。

プレスキールはルイジアナ州出身のマーフィー家が2007年にサンタ・バーバラのサンタ・マリア・ヴァレーに設立したワイナリー。小高い斜面に、シャルドネとピノ・ノワールなど7種類のブドウを植えています。栽培ではSIPというサスティナビリティ―の認証を得ています。また、直近ではサンタ・リタ・ヒルズの銘醸畑サンフォード&ベネディクトの隣に土地を取得。シャルドネとピノ・ノワールを植えています。このほか、アボカドを育てていたり、ワイナリーにホテルを作ったりなど、手広く活動しています。

ワインメーカーは南アフリカ出身のディエター・クロンジェ。2015年からはブルゴーニュのドメーヌ・デュジャックのジェレミー・セイスがコンサルタントとして参画しています。

現在のワインのラインアップは10種類強。国内にはこのうち8種類が輸入されています。

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 2023 希望小売価格5,000円+税

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ シャルドネ 2023 希望小売価格4,700円+税

・プレスキール・ヴィンヤード ガメイ 2024 希望小売価格6,500円+税

・プレスキール・ヴィンヤード アリゴテ 2023 希望小売価格7,000円+税

・プレスキール・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2023 希望小売価格11,000円+税

・プレスキール・ヴィンヤード シャルドネ 2023 希望小売価格8,800円+税

・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2021 希望小売価格13,500円+税

・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード シャルドネ 2021 希望小売価格10,000円+税

下がサンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズで、ここのエントリー・ライン。上が単一畑シリーズでフラッグシップになります。

サンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズはシャルドネとピノ・ノワール、ソーヴィニョン・ブラン、シラーでフレッシュで日常的に飲むワインを目指しています(ソーヴィニョン・ブラン、シラーは未輸入)。また、ワインには自社畑のブドウも結構使われています。エントリー版といっても品質はかなり高いです。

単一畑シリーズはテロワールを表現するワイン。自社畑のほか、サンタ・リタ・ヒルズのサンフォード&ベネディクトのシャルドネとピノ・ノワールもあります。同じシャルドネ、ピノ・ノワールでも自社畑のものは軽やかさがありエレガントなのに対し、サンフォード&ベネディクトはがっしりとストラクチャーのあるワインになっており、色合いもかなり異なります。醸造はほぼ同じであり、まさにテロワールが反映されたワインです。

シャルドネとピノ・ノワール以外では自社畑のアリゴテとガメイも輸入されています。中でも受講者の関心が高かったのがガメイでした。当初は軽いスタイルのワインを目指してカルボニック・マセレーションも使っていましたが、かなり品質の高いガメイができるため、クリュ・ボージョレタイプのワインに変えたとのことでした。ラベルが軽いタッチなのは当初のコンセプトの名残だとか

プレスキールのワイン、現在は都光のリカーショップである「リカーマウンテン」や、楽天の「セラー専科」「CAVE de L NAOTAKA」などで販売されています。今後は他のショップにも広げていく予定です。

まずは、リーズナブルな価格のサンタ・バーバラ・カウンティものから試していただきたいと思います。

なお、通訳のできについては、ブルゴーニュの生産者の名前がいくつか聞き取れないところがあり、反省しております(きっと聞いている人たちの方が分かっていたでしょう)。質疑応答が活発にあり、それはすごく良かったと思います。

プレスキールはルイジアナ州出身のマーフィー家が2007年にサンタ・バーバラのサンタ・マリア・ヴァレーに設立したワイナリー。小高い斜面に、シャルドネとピノ・ノワールなど7種類のブドウを植えています。栽培ではSIPというサスティナビリティ―の認証を得ています。また、直近ではサンタ・リタ・ヒルズの銘醸畑サンフォード&ベネディクトの隣に土地を取得。シャルドネとピノ・ノワールを植えています。このほか、アボカドを育てていたり、ワイナリーにホテルを作ったりなど、手広く活動しています。

ワインメーカーは南アフリカ出身のディエター・クロンジェ。2015年からはブルゴーニュのドメーヌ・デュジャックのジェレミー・セイスがコンサルタントとして参画しています。

現在のワインのラインアップは10種類強。国内にはこのうち8種類が輸入されています。

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ ピノ・ノワール 2023 希望小売価格5,000円+税

・プレスキール サンタ・バーバラ・カウンティ シャルドネ 2023 希望小売価格4,700円+税

・プレスキール・ヴィンヤード ガメイ 2024 希望小売価格6,500円+税

・プレスキール・ヴィンヤード アリゴテ 2023 希望小売価格7,000円+税

・プレスキール・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2023 希望小売価格11,000円+税

・プレスキール・ヴィンヤード シャルドネ 2023 希望小売価格8,800円+税

・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード ピノ・ノワール 2021 希望小売価格13,500円+税

・サンフォード&ベネディクト・ヴィンヤード シャルドネ 2021 希望小売価格10,000円+税

下がサンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズで、ここのエントリー・ライン。上が単一畑シリーズでフラッグシップになります。

サンタ・バーバラ・カウンティ・シリーズはシャルドネとピノ・ノワール、ソーヴィニョン・ブラン、シラーでフレッシュで日常的に飲むワインを目指しています(ソーヴィニョン・ブラン、シラーは未輸入)。また、ワインには自社畑のブドウも結構使われています。エントリー版といっても品質はかなり高いです。

単一畑シリーズはテロワールを表現するワイン。自社畑のほか、サンタ・リタ・ヒルズのサンフォード&ベネディクトのシャルドネとピノ・ノワールもあります。同じシャルドネ、ピノ・ノワールでも自社畑のものは軽やかさがありエレガントなのに対し、サンフォード&ベネディクトはがっしりとストラクチャーのあるワインになっており、色合いもかなり異なります。醸造はほぼ同じであり、まさにテロワールが反映されたワインです。

シャルドネとピノ・ノワール以外では自社畑のアリゴテとガメイも輸入されています。中でも受講者の関心が高かったのがガメイでした。当初は軽いスタイルのワインを目指してカルボニック・マセレーションも使っていましたが、かなり品質の高いガメイができるため、クリュ・ボージョレタイプのワインに変えたとのことでした。ラベルが軽いタッチなのは当初のコンセプトの名残だとか

プレスキールのワイン、現在は都光のリカーショップである「リカーマウンテン」や、楽天の「セラー専科」「CAVE de L NAOTAKA」などで販売されています。今後は他のショップにも広げていく予定です。

まずは、リーズナブルな価格のサンタ・バーバラ・カウンティものから試していただきたいと思います。

なお、通訳のできについては、ブルゴーニュの生産者の名前がいくつか聞き取れないところがあり、反省しております(きっと聞いている人たちの方が分かっていたでしょう)。質疑応答が活発にあり、それはすごく良かったと思います。

ワインスペクテーターの年間トップ10、2位までが発表されました。カリフォルニアは8位にウェイフェアラーのピノ・ノワール、4位にウィリアムズ・セリエムのEastside Road Neighbors、3位にリッジのリットン・スプリングスと入りましたが、セリエムは日本輸入なし、ウェイフェアラーとリッジは国内の現行ヴィンテージではないというところで、ちょっと残念。

ようやく2位でオーベールのUV-SLヴィンヤード、シャルドネ2023が入りました。こちらは国内在庫あり。もちろんオーベールですから、値段は安くありませんが。

ようやく2位でオーベールのUV-SLヴィンヤード、シャルドネ2023が入りました。こちらは国内在庫あり。もちろんオーベールですから、値段は安くありませんが。

ジョセフ・フェルプスのデイビッド・ピアソン社長が来日し、食事を一緒にする機会をいただきました。

ピアソン氏とは昨年春にセミナーでお会いして以来です。

知られざる先進ワイナリー、ジョセフ・フェルプスの魅力を探る

ジョセフ・フェルプスは2022年にLVMHの傘下に入り、オーパス・ワンのCEOを長年務めてきたピアソン氏を社長に迎え入れました。ジョセフ・フェルプスのインシグニアはワインの品質ではナパのトップクラスを長年続けており、オーパス・ワンにも劣らない実績を上げていましたが、マネジメントやブランド構築という点では必ずしもうまく行っていませんでした。そういったことからオーパス・ワンのブランドを築き上げたピアソン氏を選んだようです。

今回は、ざっくばらんにいろいろな話をしながらランチを楽しみました。話の中で興味深かったのは「ラ・プラス・ド・ボルドー」経由での輸出をやめたということ。「ラ・プラス・ド・ボルドー」利用には功罪あるので、ブランド構築を行っている今のタイミングではそれをやめておくというのは、理解できます。

食事中のワインはインシグニアで2022、2021、2019の直近3ヴィンテージ(2020は山火事の影響でなし)に、2016年というラインアップでした。なお、ジョセフ・フェルプスはソノマ・コーストでピノ・ノワールやシャルドネも作っていますが、今回は在庫がなかったそうです。

以下、簡単にワインの感想を記します。

2022 カシスにブルーベリー、ベーキング・スパイス。香りと余韻が素晴らしい。果実の甘やかさに豊かな酸。熱波の年で苦労したワイナリーが多い中、これだけきれいな酸があるのはさすがです。ジョセフ・フェルプスはナパの各地に自社畑を持っており、この年はやや冷涼な畑のブドウの比率を上げているようです。

2021 ブルーベリーにブラックベリー、わずかにレッド・チェリー。バランスよく、パワフルで凝縮感を感じるワイン。

2019 甘やかな果実味に、グラファイトなどの鉱物的な味わい。コーンスープのようなまろやかさ。2021年と比べると、いい意味で軽さを感じるワイン。

2016 第一印象はパーフェクト。すべてが整っているワイン。素晴らしい。

敢えて点数を付けるなら、2022と21は96、19は98、16は100。

ピアソン氏の指揮でこれからジョセフ・フェルプスがどう変わっていくか、期待したいと思います(あまりラグジュアリーになってしまうのは庶民的には困りますが)。

ピアソン氏とは昨年春にセミナーでお会いして以来です。

知られざる先進ワイナリー、ジョセフ・フェルプスの魅力を探る

ジョセフ・フェルプスは2022年にLVMHの傘下に入り、オーパス・ワンのCEOを長年務めてきたピアソン氏を社長に迎え入れました。ジョセフ・フェルプスのインシグニアはワインの品質ではナパのトップクラスを長年続けており、オーパス・ワンにも劣らない実績を上げていましたが、マネジメントやブランド構築という点では必ずしもうまく行っていませんでした。そういったことからオーパス・ワンのブランドを築き上げたピアソン氏を選んだようです。

今回は、ざっくばらんにいろいろな話をしながらランチを楽しみました。話の中で興味深かったのは「ラ・プラス・ド・ボルドー」経由での輸出をやめたということ。「ラ・プラス・ド・ボルドー」利用には功罪あるので、ブランド構築を行っている今のタイミングではそれをやめておくというのは、理解できます。

食事中のワインはインシグニアで2022、2021、2019の直近3ヴィンテージ(2020は山火事の影響でなし)に、2016年というラインアップでした。なお、ジョセフ・フェルプスはソノマ・コーストでピノ・ノワールやシャルドネも作っていますが、今回は在庫がなかったそうです。

以下、簡単にワインの感想を記します。

2022 カシスにブルーベリー、ベーキング・スパイス。香りと余韻が素晴らしい。果実の甘やかさに豊かな酸。熱波の年で苦労したワイナリーが多い中、これだけきれいな酸があるのはさすがです。ジョセフ・フェルプスはナパの各地に自社畑を持っており、この年はやや冷涼な畑のブドウの比率を上げているようです。

2021 ブルーベリーにブラックベリー、わずかにレッド・チェリー。バランスよく、パワフルで凝縮感を感じるワイン。

2019 甘やかな果実味に、グラファイトなどの鉱物的な味わい。コーンスープのようなまろやかさ。2021年と比べると、いい意味で軽さを感じるワイン。

2016 第一印象はパーフェクト。すべてが整っているワイン。素晴らしい。

敢えて点数を付けるなら、2022と21は96、19は98、16は100。

ピアソン氏の指揮でこれからジョセフ・フェルプスがどう変わっていくか、期待したいと思います(あまりラグジュアリーになってしまうのは庶民的には困りますが)。

シュレーダーのセミナー後は、コンステレーション傘下のナパの高級カベルネとして、マウント・ヴィーダーと、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲がありました。

マウント・ヴィーダー2021

マウント・ヴィーダーは、その名の通りナパの西側の山であるマウント・ヴィーダーにあるワイナリーです。標高300~480mのところに畑があります。昼の気温はヴァレーフロアより低く、朝晩は高くなるマイルドな気候になります。斜面の畑は収量が少なく、作業も大変なので山のワインは高くなりがちですが、ここは今でも13000円と比較的リーズナブルな価格です。

マウント・ヴィーダーの特徴である杉の風味やハーヴ、凝縮感が強く、タンニンも強いですがバランスのいいワインです。

この後は、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーのワインです。コンステレーション・ブランズが、ト・カロンのブランドを最大限に活用すべく、2017年に立ち上げたブランドで、当初のワインメーカーはアンディ・エリクソン。2023年からはトニー・ビアージになっています。造っているワインは三つあり、一番スタンダードなものが「ハイエスト・ビューティ」。この名前は「ト・カロン」というギリシャ語を英語にしたものです。二つ目は「エリザズ・キュヴェ」。カベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドです。エリザというのは、ト・カロンのあるオークヴィルの隣のヨントヴィルの名前の基となったジョージ・ヨントの妻の名前で、ト・カロンのカベルネ・フランのブロックがある辺りを一時期所有していたとのこと。三つ目は「H.W.C.」でト・カロンの畑を作ったハミルトン・ウォーカー・クラブの頭文字を取ったものです。100%カベルネ・ソーヴィニヨンで単一ブロック、単一クローンというワイン。

今回はハイエスト・ビューティの2021、エリザズ・キュヴェの2021、そしてエリザズ・キュヴェの2019年でした。

ハイエスト・ビューティー2021

シュレーダーと比べるとエレガントな造りで、赤い果実味と少しブルーベリーの風味。タニックでパワフル。

エリザズ・キュヴェ2021

赤い果実味が優性で、シルキーなテクスチャー

エリザズ・キュヴェ2019

2021と比べると青い果実味も強く感じます。スムーズなテクスチャー

マウント・ヴィーダー2021

マウント・ヴィーダーは、その名の通りナパの西側の山であるマウント・ヴィーダーにあるワイナリーです。標高300~480mのところに畑があります。昼の気温はヴァレーフロアより低く、朝晩は高くなるマイルドな気候になります。斜面の畑は収量が少なく、作業も大変なので山のワインは高くなりがちですが、ここは今でも13000円と比較的リーズナブルな価格です。

マウント・ヴィーダーの特徴である杉の風味やハーヴ、凝縮感が強く、タンニンも強いですがバランスのいいワインです。

この後は、ト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーのワインです。コンステレーション・ブランズが、ト・カロンのブランドを最大限に活用すべく、2017年に立ち上げたブランドで、当初のワインメーカーはアンディ・エリクソン。2023年からはトニー・ビアージになっています。造っているワインは三つあり、一番スタンダードなものが「ハイエスト・ビューティ」。この名前は「ト・カロン」というギリシャ語を英語にしたものです。二つ目は「エリザズ・キュヴェ」。カベルネ・フランとカベルネ・ソーヴィニヨンのブレンドです。エリザというのは、ト・カロンのあるオークヴィルの隣のヨントヴィルの名前の基となったジョージ・ヨントの妻の名前で、ト・カロンのカベルネ・フランのブロックがある辺りを一時期所有していたとのこと。三つ目は「H.W.C.」でト・カロンの畑を作ったハミルトン・ウォーカー・クラブの頭文字を取ったものです。100%カベルネ・ソーヴィニヨンで単一ブロック、単一クローンというワイン。

今回はハイエスト・ビューティの2021、エリザズ・キュヴェの2021、そしてエリザズ・キュヴェの2019年でした。

ハイエスト・ビューティー2021

シュレーダーと比べるとエレガントな造りで、赤い果実味と少しブルーベリーの風味。タニックでパワフル。

エリザズ・キュヴェ2021

赤い果実味が優性で、シルキーなテクスチャー

エリザズ・キュヴェ2019

2021と比べると青い果実味も強く感じます。スムーズなテクスチャー

ナパのシュレーダーの2023年ヴィンテージお披露目のマスタークラスに参加してきました。説明はジェイソン・スミスMS。奥さんは日本人で娘さんは日本でアメリカンスクールに通っていたという日本通の方でもあります。実は今回、写真を撮り忘れてしまったので、一昨年の写真を上げておきます。

今回のマスタークラスでの試飲ワインは以下のもの。これ以外に、フリー試飲でいくつか追加で飲んでいます。これについては後述します。

ヴィンテージの差異があまりないと思われているカリフォルニアですが、2020年以降はそういった「常識」が通用しないほどふり幅の大きいヴィンテージが続いています。

2020年は山火事でナパの全域に煙が広がり、多くのワイナリーが赤ワインの醸造を諦めた年です。シュレーダーもその一つでした。2021年は干ばつで非常に凝縮したブドウができた年。とても濃いワインになりました。2022年は9月に熱波がやってきた年。46℃ほどの猛烈な暑さが5日間続きました。ここまで暑くなるとブドウも身の危険を感じて成長を止めて(シャットダウン)しまいます。シャットダウンで色やストラクチャーが抜けてしまうため、生産者にとっては苦労したヴィンテージです。選果を丹念にした結果、収穫量は例年より4割も少なくなってしまったそうです。一方、2023年は非常に涼しい年。例年の3週間遅れというくらい生育が遅れましたが、幸いなことに10月に入っても、雨はほとんど降らず、コンディションを落とさないまま、収穫できたといいます。

シュレーダーのワインは、ナパのオークヴィルのト・カロン・ヴィンヤードのカベルネソーヴィニヨンを使っています。同じコンステレーションブランズ傘下にあるロバート・モンダヴィが入手した銘醸畑中の銘醸畑です。

ト・カロンの名が付く畑はコンステレーションブランズのほか、ベクストファー家が管理するベクストファー・ト・カロンがあり、以前はシュレーダーはそちらのブドウを使っていましたが、2022年以降はモンダヴィの方のト・カロンだけを使っています。また、オーパス・ワンはト・カロンの一部の区画を専用に使っています。

シュレーダーの最初のヴィンテージは1998年ですが、注目を集めるようになったのは2000年に上記のベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを入手してからです。また、同年からワインメーカーがトーマス・リヴァース・ブラウンになっています。今やコンサルタント・ワインメーカーとして引く手あまたのトーマスですが、最初にワインメーカーになったのがこのシュレーダー。それまで数年はジンファンデルで有名なターリーで、セラー・ラットと呼ばれるような下働きだったのです。シュレーダー創設者のフレッド・シュレーダーはナパのカフェで彼と知り合い、ワインメーカーに抜擢したのですが、それは慧眼と言わざるを得ません。

2001年には、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンをさらにカベルネのクローン別にCCS、RBSと違うワインに仕込むことを始めました。そこからうなぎ上りに評価が上がっていったのです。これまでに評論家から得た100点はなんと41回。そのほかに、ダブル・ダイヤモンドでのワイン・スペクテーター「ワインオブザイヤー」などの栄冠があります。

さて、最初の試飲はダブル・ダイヤモンドのカベルネ・ソーヴィニヨン2023です。ダブル・ダイヤモンドはシュレーダーのセカンドの位置づけで、ト・カロン以外に「オークヴィル・ステーション」という畑のブドウを使っています。また、ト・カロンの中でも若木のブドウを使っています。シュレーダーのワインが希望小売価格9万円もするのに対して、こちらは1万4800円と6分の1以下の価格です。

醸造では52%新樽を使っています。残りの樽は前年にシュレーダーで使ったものです。開けたてから美味しいワインに仕上げているといいます。一方、シュレーダーは100%新樽。ダナジューとタランソーという高級樽メーカーのものを使っていますが、なかでもダナジューは自社で輸入しているそうです。

以前のダブル・ダイヤモンドはちょっと甘やかさが前面に出る感じがありましたが、2023年は涼しい年だったせいか酸が高くこれまでよりもバランスがいいワインに仕上がっています。タンニンは柔らかく、スムーズな飲み心地。プラムにレッド・チェリー、トーストや焼き栗の風味。コスパはかなり高いと思います。

2本目からはシュレーダーのワイン。カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード 2023です。通称「シュレーダー シュレーダー」。スタンダード的な位置付けですが、他のワインと価格は同じです(90000円)。シュレーダーの中では一番軽い味わいで赤果実の風味が出ます。

ダブル・ダイヤモンドとの一番の違いは香りの強さで、グラスに顔を近づけなくても果実の香りが漂ってきます。レッド・チェリーにブルーベリー、プラムなどの熟した果実、芳醇で少し甘やか、ダブル・ダイヤモンドよりタンニンの強さはしっかりと感じますが柔らかさもあり、今でも美味しいワインです。

3本目と4本目は、ト・カロンの中でも山裾に近く、水はけがよくて高品質のブドウが採れるというモネステリ―・ブロックの2023年と2022年です。名前の由来は隣に修道院があることから。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2023

シュレーダー シュレーダーが香りから柔らかさを感じるのに対し、こちらはやや固さを感じる香り。青い果実。タンニンかなり強く、飲み頃までは数年かかりそう。開いている感じではないですがそれでも爆発的な果実味があり、余韻も長い。非常にポテンシャルの高いワイン。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2022

2023年と比べると果実味は少し低い。ストラクチャー強く、かなりタニックでとがっています。こちらも柔らかくなるのにまだ数年かかりそうです。非常に余韻も長く超熟型であることをうかがわせます。クオリティは23年の方が上ですが、長期間の熟成にはこちらが向いているかもしれません。

5本目と6本目は「ヘリテージ・クローン」の2023年と2022年です。ヘリテージ・クローンはブドウの房が握りこぶしの半分くらいしかない、レアなクローンを使ったワインです。あまりにもブドウが小さいので1アーカーあたり1トン程度しか収穫できません(通常2トンを下回ると極めて少ないと言われます)。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2023

モナステリー・ブロックの青果実に対して、こちらは赤果実の香りが強く、素晴らしい酸がありしなやかなテクスチャーがあります。タンニン強くパワフルで、もしかしたら飲み頃はモナステリー・ブロックよりも先かもしれません。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2022

こちらも赤果実の香りが強く、パワフルなワイン。2023年と比べると、こちらの方が飲み頃は早く来そうで、今でも十分美味しく飲めます。ヘリテージ・クローンとモナステリー・ブロックはかなり個性が違うので好みが分かれそうですが、個人的にはヘリテージ・クローンを高く評価します。

最後のワインは、2021年のオールド・スパーキー。オールド・スパーキーはシュレーダーのトップ・キュベで素晴らしい樽だけを集めて作るワイン。マグナムボトルだけというワインです。価格は20万円。2021年はベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを使った最後のヴィンテージです。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン オールド・スパーキー 2021

とにかく濃密な果実味に圧倒されます。バランスよく、むちゃくちゃ美味しい。30年は熟成するだろうとのこと。

なお、2023年はシュレーダー25周年でオールド・スパーキーのスペシャル・ボトルが作られます。全世界で250本。専用のケースに入れられ、価格は40万円超とのこと。

なお、コンステレーションブランズ傘下のマウント・ヴィーダーやト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲も別途ありましたが、そちらは別記事で。

今回のマスタークラスでの試飲ワインは以下のもの。これ以外に、フリー試飲でいくつか追加で飲んでいます。これについては後述します。

ヴィンテージの差異があまりないと思われているカリフォルニアですが、2020年以降はそういった「常識」が通用しないほどふり幅の大きいヴィンテージが続いています。

2020年は山火事でナパの全域に煙が広がり、多くのワイナリーが赤ワインの醸造を諦めた年です。シュレーダーもその一つでした。2021年は干ばつで非常に凝縮したブドウができた年。とても濃いワインになりました。2022年は9月に熱波がやってきた年。46℃ほどの猛烈な暑さが5日間続きました。ここまで暑くなるとブドウも身の危険を感じて成長を止めて(シャットダウン)しまいます。シャットダウンで色やストラクチャーが抜けてしまうため、生産者にとっては苦労したヴィンテージです。選果を丹念にした結果、収穫量は例年より4割も少なくなってしまったそうです。一方、2023年は非常に涼しい年。例年の3週間遅れというくらい生育が遅れましたが、幸いなことに10月に入っても、雨はほとんど降らず、コンディションを落とさないまま、収穫できたといいます。

シュレーダーのワインは、ナパのオークヴィルのト・カロン・ヴィンヤードのカベルネソーヴィニヨンを使っています。同じコンステレーションブランズ傘下にあるロバート・モンダヴィが入手した銘醸畑中の銘醸畑です。

ト・カロンの名が付く畑はコンステレーションブランズのほか、ベクストファー家が管理するベクストファー・ト・カロンがあり、以前はシュレーダーはそちらのブドウを使っていましたが、2022年以降はモンダヴィの方のト・カロンだけを使っています。また、オーパス・ワンはト・カロンの一部の区画を専用に使っています。

シュレーダーの最初のヴィンテージは1998年ですが、注目を集めるようになったのは2000年に上記のベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを入手してからです。また、同年からワインメーカーがトーマス・リヴァース・ブラウンになっています。今やコンサルタント・ワインメーカーとして引く手あまたのトーマスですが、最初にワインメーカーになったのがこのシュレーダー。それまで数年はジンファンデルで有名なターリーで、セラー・ラットと呼ばれるような下働きだったのです。シュレーダー創設者のフレッド・シュレーダーはナパのカフェで彼と知り合い、ワインメーカーに抜擢したのですが、それは慧眼と言わざるを得ません。

2001年には、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのカベルネ・ソーヴィニヨンをさらにカベルネのクローン別にCCS、RBSと違うワインに仕込むことを始めました。そこからうなぎ上りに評価が上がっていったのです。これまでに評論家から得た100点はなんと41回。そのほかに、ダブル・ダイヤモンドでのワイン・スペクテーター「ワインオブザイヤー」などの栄冠があります。

さて、最初の試飲はダブル・ダイヤモンドのカベルネ・ソーヴィニヨン2023です。ダブル・ダイヤモンドはシュレーダーのセカンドの位置づけで、ト・カロン以外に「オークヴィル・ステーション」という畑のブドウを使っています。また、ト・カロンの中でも若木のブドウを使っています。シュレーダーのワインが希望小売価格9万円もするのに対して、こちらは1万4800円と6分の1以下の価格です。

醸造では52%新樽を使っています。残りの樽は前年にシュレーダーで使ったものです。開けたてから美味しいワインに仕上げているといいます。一方、シュレーダーは100%新樽。ダナジューとタランソーという高級樽メーカーのものを使っていますが、なかでもダナジューは自社で輸入しているそうです。

以前のダブル・ダイヤモンドはちょっと甘やかさが前面に出る感じがありましたが、2023年は涼しい年だったせいか酸が高くこれまでよりもバランスがいいワインに仕上がっています。タンニンは柔らかく、スムーズな飲み心地。プラムにレッド・チェリー、トーストや焼き栗の風味。コスパはかなり高いと思います。

2本目からはシュレーダーのワイン。カベルネ・ソーヴィニヨン ト・カロン・ヴィンヤード 2023です。通称「シュレーダー シュレーダー」。スタンダード的な位置付けですが、他のワインと価格は同じです(90000円)。シュレーダーの中では一番軽い味わいで赤果実の風味が出ます。

ダブル・ダイヤモンドとの一番の違いは香りの強さで、グラスに顔を近づけなくても果実の香りが漂ってきます。レッド・チェリーにブルーベリー、プラムなどの熟した果実、芳醇で少し甘やか、ダブル・ダイヤモンドよりタンニンの強さはしっかりと感じますが柔らかさもあり、今でも美味しいワインです。

3本目と4本目は、ト・カロンの中でも山裾に近く、水はけがよくて高品質のブドウが採れるというモネステリ―・ブロックの2023年と2022年です。名前の由来は隣に修道院があることから。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2023

シュレーダー シュレーダーが香りから柔らかさを感じるのに対し、こちらはやや固さを感じる香り。青い果実。タンニンかなり強く、飲み頃までは数年かかりそう。開いている感じではないですがそれでも爆発的な果実味があり、余韻も長い。非常にポテンシャルの高いワイン。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン モナステリー・ブロック 2022

2023年と比べると果実味は少し低い。ストラクチャー強く、かなりタニックでとがっています。こちらも柔らかくなるのにまだ数年かかりそうです。非常に余韻も長く超熟型であることをうかがわせます。クオリティは23年の方が上ですが、長期間の熟成にはこちらが向いているかもしれません。

5本目と6本目は「ヘリテージ・クローン」の2023年と2022年です。ヘリテージ・クローンはブドウの房が握りこぶしの半分くらいしかない、レアなクローンを使ったワインです。あまりにもブドウが小さいので1アーカーあたり1トン程度しか収穫できません(通常2トンを下回ると極めて少ないと言われます)。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2023

モナステリー・ブロックの青果実に対して、こちらは赤果実の香りが強く、素晴らしい酸がありしなやかなテクスチャーがあります。タンニン強くパワフルで、もしかしたら飲み頃はモナステリー・ブロックよりも先かもしれません。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン ヘリテージ・クローン 2022

こちらも赤果実の香りが強く、パワフルなワイン。2023年と比べると、こちらの方が飲み頃は早く来そうで、今でも十分美味しく飲めます。ヘリテージ・クローンとモナステリー・ブロックはかなり個性が違うので好みが分かれそうですが、個人的にはヘリテージ・クローンを高く評価します。

最後のワインは、2021年のオールド・スパーキー。オールド・スパーキーはシュレーダーのトップ・キュベで素晴らしい樽だけを集めて作るワイン。マグナムボトルだけというワインです。価格は20万円。2021年はベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードのブドウを使った最後のヴィンテージです。

シュレーダー カベルネ・ソーヴィニヨン オールド・スパーキー 2021

とにかく濃密な果実味に圧倒されます。バランスよく、むちゃくちゃ美味しい。30年は熟成するだろうとのこと。

なお、2023年はシュレーダー25周年でオールド・スパーキーのスペシャル・ボトルが作られます。全世界で250本。専用のケースに入れられ、価格は40万円超とのこと。

なお、コンステレーションブランズ傘下のマウント・ヴィーダーやト・カロン・ヴィンヤード・カンパニーの試飲も別途ありましたが、そちらは別記事で。

柳屋でカリフォルニアのお得カベルネ系ワインが6本セットになったてんこ盛りセットが送料無料で売られています。

1本目のリンカーンは「ナパの上級カベルネが輸入停止で3000円の激安」で紹介したワイン。この記事の後、インポーターさんにショップから問い合わせがいくつも来たそうですが品切れ。柳屋が在庫を全部持っているようです。

2本目のビッグスムースは昨年話題になったワイン。「現地価格より全然安い、ローダイのコスパカベルネ」という記事で紹介しています。この2本、どちらも現地価格より安いコスパワイン。

3本目のエンパシーは、中身がプリズナーのレッドブレンド?と噂されるワイン。これだけはカベルネ・ソーヴィニヨンも入っていますが、ジンファンデルなども使われています。このエンパシーというワインはワインショップのオーナーからアントレプレナーになったゲイリー・ヴェイナチェックのブランドで、いろいろなワイナリーからワインを仕入れてエンパシーのブランドで販売しており、このワインに関しては、外箱がプリズナー傘下のブランドだったことから噂が広がったものです。ちなみにプリズナーの赤なら今は1万円を超えるねだん。それだけでこのセット6本分くらいになってしまいます。味わいも果実味たっぷりでプリズナー系のワインであることは間違いありません。

4本目のフランシスカンは5年ほど前まではナパのカベルネ・ソーヴィニヨンのど定番だったワイン。ブランドが売却されたことで日本への輸入が途絶えていましたが、再開されました。今回はナパではなくカリフォルニア広域のワインになっていますが、バランスの良さは失われていません。

5本目のランチ32は、私が1000円台のコスパワインを挙げるときに必ず選ぶワイン。モントレーのコスパ王シャイドが作るブランドです。

6本目のブレッド&バターはシャルドネが超有名なワインですが、カベルネも秀逸です。

カリフォルニアワイン好き、カベルネ好きだったら絶対に飲んでおきたいワインばかりが集まっており、お得感は半端ないです。どれも美味しいことは請け負いますので、だまされたと思って買ってみてください。

1本目のリンカーンは「ナパの上級カベルネが輸入停止で3000円の激安」で紹介したワイン。この記事の後、インポーターさんにショップから問い合わせがいくつも来たそうですが品切れ。柳屋が在庫を全部持っているようです。

2本目のビッグスムースは昨年話題になったワイン。「現地価格より全然安い、ローダイのコスパカベルネ」という記事で紹介しています。この2本、どちらも現地価格より安いコスパワイン。

3本目のエンパシーは、中身がプリズナーのレッドブレンド?と噂されるワイン。これだけはカベルネ・ソーヴィニヨンも入っていますが、ジンファンデルなども使われています。このエンパシーというワインはワインショップのオーナーからアントレプレナーになったゲイリー・ヴェイナチェックのブランドで、いろいろなワイナリーからワインを仕入れてエンパシーのブランドで販売しており、このワインに関しては、外箱がプリズナー傘下のブランドだったことから噂が広がったものです。ちなみにプリズナーの赤なら今は1万円を超えるねだん。それだけでこのセット6本分くらいになってしまいます。味わいも果実味たっぷりでプリズナー系のワインであることは間違いありません。

4本目のフランシスカンは5年ほど前まではナパのカベルネ・ソーヴィニヨンのど定番だったワイン。ブランドが売却されたことで日本への輸入が途絶えていましたが、再開されました。今回はナパではなくカリフォルニア広域のワインになっていますが、バランスの良さは失われていません。

5本目のランチ32は、私が1000円台のコスパワインを挙げるときに必ず選ぶワイン。モントレーのコスパ王シャイドが作るブランドです。

6本目のブレッド&バターはシャルドネが超有名なワインですが、カベルネも秀逸です。

カリフォルニアワイン好き、カベルネ好きだったら絶対に飲んでおきたいワインばかりが集まっており、お得感は半端ないです。どれも美味しいことは請け負いますので、だまされたと思って買ってみてください。

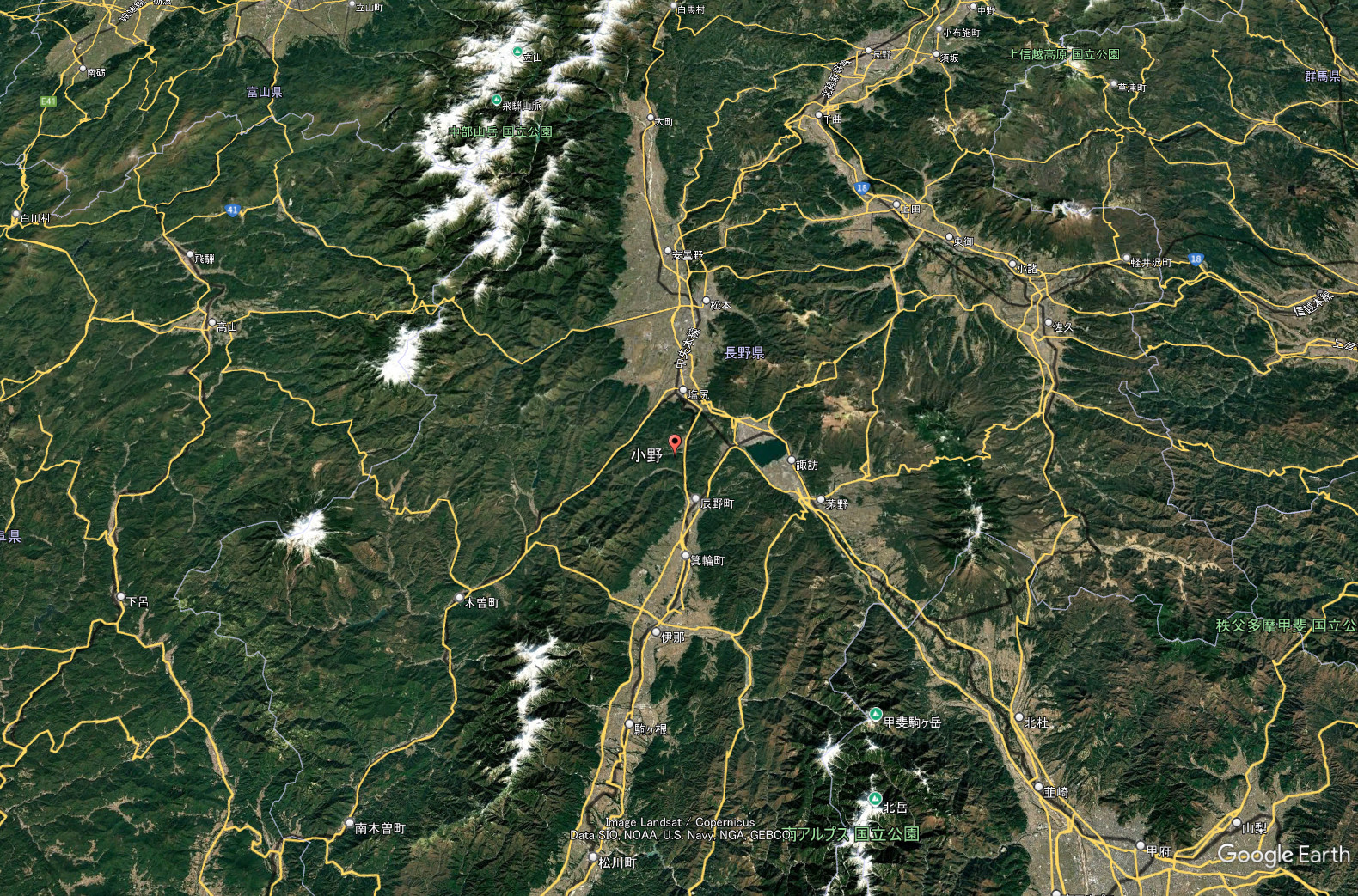

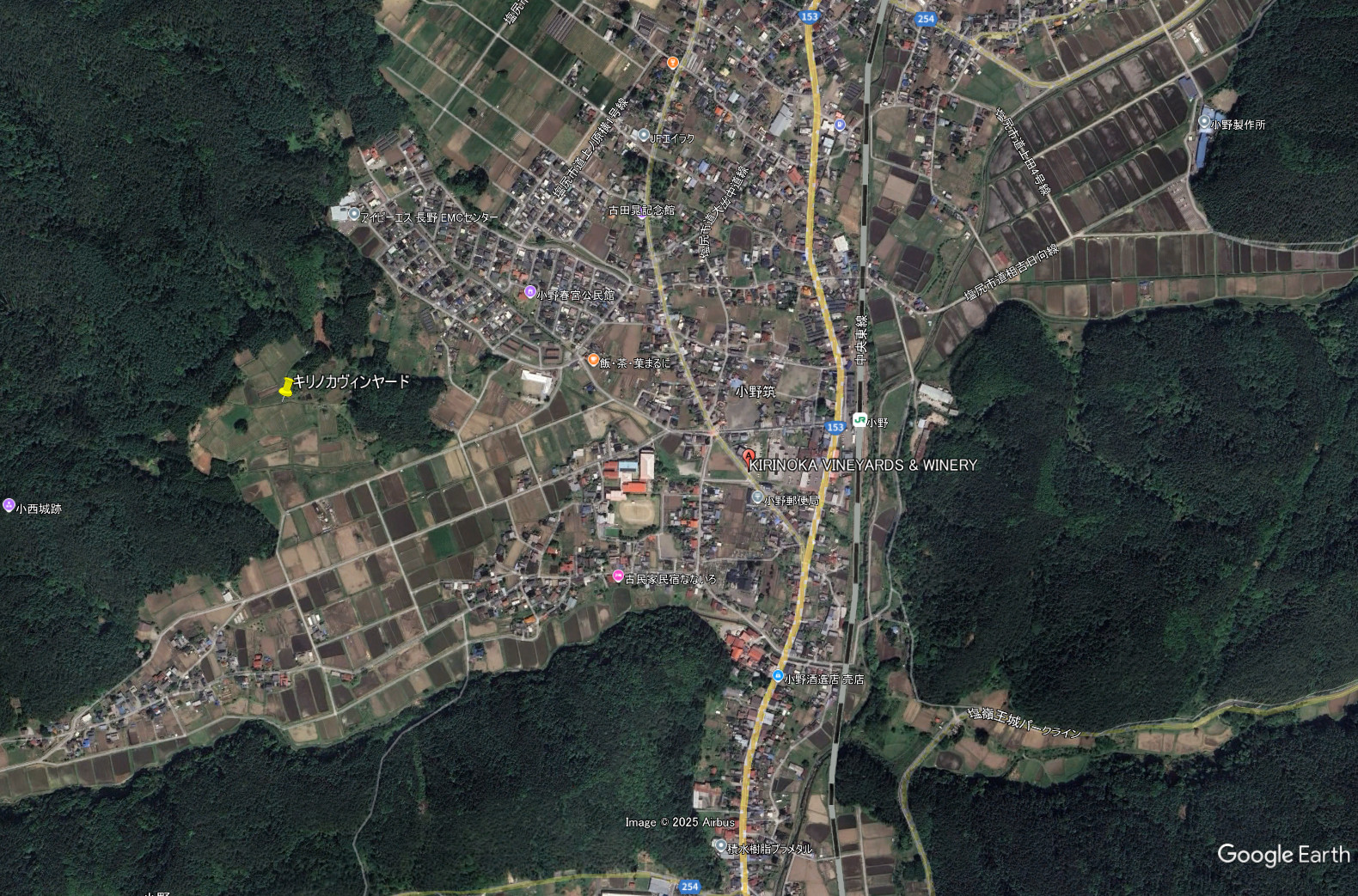

日本ワインブドウ栽培協会(JVA)が輸入した苗木からのワインを試飲するセミナーに参加してきました。

代表理事の鹿取みゆきさんとは、私の従兄が鹿取さんと大学の同級生だったという縁もあり、ずいぶん前からSNSでは交流がありましたが、実際にお会いするのはこれが初めてでした。というか、こそっと参加していようと思ったら簡単に見つけられてしまいました。

この協会は日本ワインの未来のために、世界基準のワインの苗木の原木園を作ろうとしており、クラウドファンディングには私もわずかながら支援させていただきました。

日本ワインについては、ワイナリー数が増え、品質が向上し、ファンも年々増えている様相です。余市のドメーヌ・タカヒコを筆頭に、入手困難銘柄もどんどん出てきています。その中で、協会の問題意識は以下のようなところにあります。

ウイルス感染比率が半分近いというのはさすがに驚きました。ウイルスに感染すると、収量が3割から5割ほども低下し、着色不良や糖度が十分に上がらないなどの問題が起こります。ちなみに、ブドウの葉は紅葉しないので、秋に畑に行って紅葉していたら、それはウイルスに感染している樹です。また、感染した樹からウイルスを取り除くことはできないので、ウイルスがない苗木に植え替えることしかありません。

ただ、現状ではウイルスがない苗木を調達するのも難しいのです。畑から取ってきた枝で接ぎ木をするのでは、ウイルスがないと保証はできません。そのためにもウイルスがない苗木を作る原木園が必要なのです。

使える品種の少なさも、米国の8分の1ほどとかなり深刻です。これでは適切な品種やクローンを選ぶのはかなり難しいと言わざるを得ないでしょう。

ということで、JVAでは米国などから苗木を輸入して増やすことをしています。

既に27の品種と12種の台木を輸入しており、今回はその中から6品種について試飲をしていきます。栽培や醸造は大分県の安心院葡萄酒工房で行っています。

ワイナリーとしては、病気への強さや生産性なども品種選びの重要な要素になると思いますが、純粋にできたワインの品質だけで見ると、今回はアルヴァリーニョが素晴らしかったです。今回の苗木はポルトガル由来のクローンだそうです。酸の豊かさと厚みのある果実の味わいが魅力的で、これはまた飲みたいと思いました。安心院にはこのアルヴァリーニョ以外にもいくつかのアルヴァリーニョの畑があり、それぞれ全く違う味わいになるということで、そのあたりも興味深いです。温暖な環境でも酸が落ちにくい特徴を持つアルヴァリーニョは、カリフォルニアでも注目の品種の一つですが、日本ではさらに可能性があるような気がしました。

赤は白に比べるとちょっと難しいところがありました。安心院のワインメーカーの古屋浩二さんによると、カベルネ系の品種は安心院では色づきが悪いということで、カベルネ・ソーヴィニヨンは抜いてしまったそうです。今回はカベルネ・フランがありましたが、これも色づきは十分ではなかったようでした。

色づきが悪いのは気温のためだそうで、お話を伺ってみると、昼間の気温はカリフォルニアの温暖産地であるパソ・ロブレスあたりとそれほど変わらないようでしたが、夜の気温も高いのが難点だそうです。九州ではカベルネ系は難しいということでしたが、プティ・ヴェルドは割といいものができるそうで、品種の違いはいろいろと大事だと思いました。

赤の中では、タナは凝縮感あり、いい出来でした。品種特性的に非常にタンニンが強いため、万人受けするワインとはいいがたいかもしれませんが、ブレンドなどでも可能性はあるように思いました。ただ、個性としてはプティ・ヴェルドと被る部分もあるので、どういうワインに仕上げるのがいいのかは悩ましいかもしれません。

気候変動で、今年のような夏の暑さが平常になることを想定すると、これまで以上に品種選びやクローン選びは重要になってきそうです。JVAの果たす役割も大きくなるだろうと思いました。

代表理事の鹿取みゆきさんとは、私の従兄が鹿取さんと大学の同級生だったという縁もあり、ずいぶん前からSNSでは交流がありましたが、実際にお会いするのはこれが初めてでした。というか、こそっと参加していようと思ったら簡単に見つけられてしまいました。

この協会は日本ワインの未来のために、世界基準のワインの苗木の原木園を作ろうとしており、クラウドファンディングには私もわずかながら支援させていただきました。

日本ワインについては、ワイナリー数が増え、品質が向上し、ファンも年々増えている様相です。余市のドメーヌ・タカヒコを筆頭に、入手困難銘柄もどんどん出てきています。その中で、協会の問題意識は以下のようなところにあります。

ウイルス感染比率が半分近いというのはさすがに驚きました。ウイルスに感染すると、収量が3割から5割ほども低下し、着色不良や糖度が十分に上がらないなどの問題が起こります。ちなみに、ブドウの葉は紅葉しないので、秋に畑に行って紅葉していたら、それはウイルスに感染している樹です。また、感染した樹からウイルスを取り除くことはできないので、ウイルスがない苗木に植え替えることしかありません。

ただ、現状ではウイルスがない苗木を調達するのも難しいのです。畑から取ってきた枝で接ぎ木をするのでは、ウイルスがないと保証はできません。そのためにもウイルスがない苗木を作る原木園が必要なのです。

使える品種の少なさも、米国の8分の1ほどとかなり深刻です。これでは適切な品種やクローンを選ぶのはかなり難しいと言わざるを得ないでしょう。

ということで、JVAでは米国などから苗木を輸入して増やすことをしています。

既に27の品種と12種の台木を輸入しており、今回はその中から6品種について試飲をしていきます。栽培や醸造は大分県の安心院葡萄酒工房で行っています。

ワイナリーとしては、病気への強さや生産性なども品種選びの重要な要素になると思いますが、純粋にできたワインの品質だけで見ると、今回はアルヴァリーニョが素晴らしかったです。今回の苗木はポルトガル由来のクローンだそうです。酸の豊かさと厚みのある果実の味わいが魅力的で、これはまた飲みたいと思いました。安心院にはこのアルヴァリーニョ以外にもいくつかのアルヴァリーニョの畑があり、それぞれ全く違う味わいになるということで、そのあたりも興味深いです。温暖な環境でも酸が落ちにくい特徴を持つアルヴァリーニョは、カリフォルニアでも注目の品種の一つですが、日本ではさらに可能性があるような気がしました。

赤は白に比べるとちょっと難しいところがありました。安心院のワインメーカーの古屋浩二さんによると、カベルネ系の品種は安心院では色づきが悪いということで、カベルネ・ソーヴィニヨンは抜いてしまったそうです。今回はカベルネ・フランがありましたが、これも色づきは十分ではなかったようでした。

色づきが悪いのは気温のためだそうで、お話を伺ってみると、昼間の気温はカリフォルニアの温暖産地であるパソ・ロブレスあたりとそれほど変わらないようでしたが、夜の気温も高いのが難点だそうです。九州ではカベルネ系は難しいということでしたが、プティ・ヴェルドは割といいものができるそうで、品種の違いはいろいろと大事だと思いました。

赤の中では、タナは凝縮感あり、いい出来でした。品種特性的に非常にタンニンが強いため、万人受けするワインとはいいがたいかもしれませんが、ブレンドなどでも可能性はあるように思いました。ただ、個性としてはプティ・ヴェルドと被る部分もあるので、どういうワインに仕上げるのがいいのかは悩ましいかもしれません。

気候変動で、今年のような夏の暑さが平常になることを想定すると、これまで以上に品種選びやクローン選びは重要になってきそうです。JVAの果たす役割も大きくなるだろうと思いました。

中川ワインの試飲会から美味しかったワインを紹介します。飲み頃カベルネが素晴らしい、ナパのトネラ・セラーズも併せてごらんください。

コスパワインで知られる家族経営のワイナリー「マックマニス」。2023ヴィンテージではメルローとジンファンデルが良かったです(価格はどの品種も2200円)。メルローは芳醇で酸もあり、バランスよくできています。ジンファンデルは果実味が素晴らしい。

新商品のハンテッド ジンファンデル2023(2500円)。果実味爆発系のジンファンデルです。

トリムはナパの老舗ワイナリー「シニョレッロ」が作る普及価格帯のブランド。シャルドネ2023(3000円)は、果実味はもちろんのこと、いきいきとした酸が印象的で美味しい。

ジャム・セラーズの「バター」シャルドネNV(3900円)は、いわゆるブレッド&バター系のシャルドネですが、濃厚だけでなく酸もあってバランスいい味わい。

ソノマのドライクリーク・ヴァレーで質実剛健なワイン造りをするペドロンチェリ。ソーヴィニョン・ブラン2024(3300円)は、フレッシュな味わい。美味しい。ジンファンデル2022(3400円)はジューシーで酸もあり、バランスがいい。

スターモントはナパの人気ワイナリー「メリーヴェール」の普及価格帯ワイン。シャルドネ2022(3800円)はサンタ・バーバラ46%、メンドシーノ43%、ソノマ11%と、冷涼地域のブドウを使ったワインで酸のキレがいいワイン。

オー・ボン・クリマが中川ワイン用に作る「ミッションラベル」のシャルドネ2023(4500円)とピノ・ノワール2023(4500円)。シャルドネはバランスよくおいしい。ピノ・ノワールも酸がきれいでコスパ高いです。

アルマ・デ・カトレアは前ウェイフェアラーのビビアナ・ゴンザレス・レーヴが作る、エントリーレベルのワイン。ソーヴィニョン・ブランはワインスペクテーターの年間トップ100にも入ったことがあります。2024年のソーヴィニョン・ブラン(4800円)は華やかな香りで1ランク上のソーヴィニョン・ブラン。

ベッドロックの自社畑などのブドウを使ったソーヴィニョン・ブラン。リッチで芳醇。酸もありうまい。

ポストマーク カベルネ・ソーヴィニヨン2022(3800円)。リッチな果実味にしっかりとしたタンニン。バランスもよく、価格以上の満足度。

デコイの上級版リミテッドのカベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス2022(4400円)。問答無用で美味しい。

ナパハイランズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン2022(12000円)。通常版の倍の価格ですが、それだけのクオリティを持っています。

ハドソンのシャルドネ3種。いずれも2022年。レギュラーのシャルドネ(13000円)は高級シャルドネの中ではコスパ高いワイン。リッチな樽感も心地よい。

限定品のリトルビット(20000円)はミネラル感にあふれた味わい。もう一つのシーシェル(20000円)はリッチでスパイシー、むちゃくちゃいいです。限定品ではリトルビットが好みのことが多いのですが、今回はシーシェルに軍配を上げます。

同じくハドソンからカベルネ・フランブレンドのオールド・マスター2020(24000円)。しなやかでエレガント。

ホーニッグのソーヴィニョン・ブラン2024(4000円)。さわやか系のソーヴィニョン・ブランでコスパいいです。

紹介するまでもないワインですが、オー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020とイザベル2022(共に9800円)です。ノックスはしっかりしたボディが特徴、イザベルはエレガントで複雑味があります。

サンタ・ルシア・ハイランズの雄「ピゾーニ家」がピゾーニ・ヴィンヤード以外の畑のブドウから作るブランドがルチア(Lucia)です。エステートシャルドネ2023(9500円)はリッチな果実味がすばらしい、エステートピノ・ノワール2023は10000円。リッチで酸もきれい。

ナパでリッチなカベルネ・ソーヴィニヨンを作るビーヴァン・セラーズのシャルドネ リッチー・ヴィンヤード(12000円)。ビーヴァンらしい樽をしっかりきかせたワイン。うまいです。

ピゾーニによる、ピゾーニ・ヴィンヤードのシャルドネ2023(17000円)。ピゾーニのピノはいくつかのワイナリーが作っていますが、シャルドネはごくわずかしか植わっておらず、ピゾーニ自身とポール・ラトだけが作っています。これもリッチですがバランスもよく美味しい。

今回の試飲会には「スタッフお薦め」コーナーがあり、そこのワインです。右はシェアード・ノーツのソーヴィニョン・ブラン「約束の石2023」(14000円)。シェアード・ノーツは前述のビビアナ・ゴンザレス・レーヴが夫であるピゾーニのジェフ・ピゾーニと作るソーヴィニョン・ブラン専業ワイナリーで、ボルドータイプの「師匠の教え」とロワールタイプの「約束の石」があります。ロワールタイプは酸の広がりとミネラル感が身上。素晴らしいです。

中央はリース(Rhys)のシャルドネ マウント・パハロ2018(18000円)。サンタ・クルーズ・マウンテンズらしい鮮烈な酸があり、ミネラル感あふれる味わい。

右はナパのシュレーダーなどで知られるトーマス・リヴァース・ブラウンがソノマ・コーストで作るアストンのピノ・ノワール「ブラウン・ラベル2021」(8500円)。ブラウン・ラベルはセカンドの位置付け。酸の高さと濃厚な果実味がソノマ・コーストらしいピノ・ノワール。

サンタ・リタ・ヒルズの一番冷涼なところでピノ・ノワールを作るドメーヌ・ド・ラ・コート。DDLC2023(12000円)はエントリー的存在。複雑さもありとても美味しい。ブルームス・フィールド2023(18000円)は全てが整った美味しさ。

最後は「スペシャルワイン」のコーナーから。

ブリリアント・ミステイク「ポエット&ミューズ2021」(52000円)はリッチで華やか。おいしい。ザ・マスコット2020(29000円)はバランスよく、タンニンもしっかり。コスパ高いです。

コスパワインで知られる家族経営のワイナリー「マックマニス」。2023ヴィンテージではメルローとジンファンデルが良かったです(価格はどの品種も2200円)。メルローは芳醇で酸もあり、バランスよくできています。ジンファンデルは果実味が素晴らしい。

新商品のハンテッド ジンファンデル2023(2500円)。果実味爆発系のジンファンデルです。

トリムはナパの老舗ワイナリー「シニョレッロ」が作る普及価格帯のブランド。シャルドネ2023(3000円)は、果実味はもちろんのこと、いきいきとした酸が印象的で美味しい。

ジャム・セラーズの「バター」シャルドネNV(3900円)は、いわゆるブレッド&バター系のシャルドネですが、濃厚だけでなく酸もあってバランスいい味わい。

ソノマのドライクリーク・ヴァレーで質実剛健なワイン造りをするペドロンチェリ。ソーヴィニョン・ブラン2024(3300円)は、フレッシュな味わい。美味しい。ジンファンデル2022(3400円)はジューシーで酸もあり、バランスがいい。

スターモントはナパの人気ワイナリー「メリーヴェール」の普及価格帯ワイン。シャルドネ2022(3800円)はサンタ・バーバラ46%、メンドシーノ43%、ソノマ11%と、冷涼地域のブドウを使ったワインで酸のキレがいいワイン。

オー・ボン・クリマが中川ワイン用に作る「ミッションラベル」のシャルドネ2023(4500円)とピノ・ノワール2023(4500円)。シャルドネはバランスよくおいしい。ピノ・ノワールも酸がきれいでコスパ高いです。

アルマ・デ・カトレアは前ウェイフェアラーのビビアナ・ゴンザレス・レーヴが作る、エントリーレベルのワイン。ソーヴィニョン・ブランはワインスペクテーターの年間トップ100にも入ったことがあります。2024年のソーヴィニョン・ブラン(4800円)は華やかな香りで1ランク上のソーヴィニョン・ブラン。

ベッドロックの自社畑などのブドウを使ったソーヴィニョン・ブラン。リッチで芳醇。酸もありうまい。

ポストマーク カベルネ・ソーヴィニヨン2022(3800円)。リッチな果実味にしっかりとしたタンニン。バランスもよく、価格以上の満足度。

デコイの上級版リミテッドのカベルネ・ソーヴィニヨン パソ・ロブレス2022(4400円)。問答無用で美味しい。

ナパハイランズのリザーブ・カベルネ・ソーヴィニヨン2022(12000円)。通常版の倍の価格ですが、それだけのクオリティを持っています。

ハドソンのシャルドネ3種。いずれも2022年。レギュラーのシャルドネ(13000円)は高級シャルドネの中ではコスパ高いワイン。リッチな樽感も心地よい。

限定品のリトルビット(20000円)はミネラル感にあふれた味わい。もう一つのシーシェル(20000円)はリッチでスパイシー、むちゃくちゃいいです。限定品ではリトルビットが好みのことが多いのですが、今回はシーシェルに軍配を上げます。

同じくハドソンからカベルネ・フランブレンドのオールド・マスター2020(24000円)。しなやかでエレガント。

ホーニッグのソーヴィニョン・ブラン2024(4000円)。さわやか系のソーヴィニョン・ブランでコスパいいです。

紹介するまでもないワインですが、オー・ボン・クリマのピノ・ノワール ノックス・アレキサンダー2020とイザベル2022(共に9800円)です。ノックスはしっかりしたボディが特徴、イザベルはエレガントで複雑味があります。

サンタ・ルシア・ハイランズの雄「ピゾーニ家」がピゾーニ・ヴィンヤード以外の畑のブドウから作るブランドがルチア(Lucia)です。エステートシャルドネ2023(9500円)はリッチな果実味がすばらしい、エステートピノ・ノワール2023は10000円。リッチで酸もきれい。

ナパでリッチなカベルネ・ソーヴィニヨンを作るビーヴァン・セラーズのシャルドネ リッチー・ヴィンヤード(12000円)。ビーヴァンらしい樽をしっかりきかせたワイン。うまいです。

ピゾーニによる、ピゾーニ・ヴィンヤードのシャルドネ2023(17000円)。ピゾーニのピノはいくつかのワイナリーが作っていますが、シャルドネはごくわずかしか植わっておらず、ピゾーニ自身とポール・ラトだけが作っています。これもリッチですがバランスもよく美味しい。

今回の試飲会には「スタッフお薦め」コーナーがあり、そこのワインです。右はシェアード・ノーツのソーヴィニョン・ブラン「約束の石2023」(14000円)。シェアード・ノーツは前述のビビアナ・ゴンザレス・レーヴが夫であるピゾーニのジェフ・ピゾーニと作るソーヴィニョン・ブラン専業ワイナリーで、ボルドータイプの「師匠の教え」とロワールタイプの「約束の石」があります。ロワールタイプは酸の広がりとミネラル感が身上。素晴らしいです。

中央はリース(Rhys)のシャルドネ マウント・パハロ2018(18000円)。サンタ・クルーズ・マウンテンズらしい鮮烈な酸があり、ミネラル感あふれる味わい。

右はナパのシュレーダーなどで知られるトーマス・リヴァース・ブラウンがソノマ・コーストで作るアストンのピノ・ノワール「ブラウン・ラベル2021」(8500円)。ブラウン・ラベルはセカンドの位置付け。酸の高さと濃厚な果実味がソノマ・コーストらしいピノ・ノワール。

サンタ・リタ・ヒルズの一番冷涼なところでピノ・ノワールを作るドメーヌ・ド・ラ・コート。DDLC2023(12000円)はエントリー的存在。複雑さもありとても美味しい。ブルームス・フィールド2023(18000円)は全てが整った美味しさ。

最後は「スペシャルワイン」のコーナーから。

ブリリアント・ミステイク「ポエット&ミューズ2021」(52000円)はリッチで華やか。おいしい。ザ・マスコット2020(29000円)はバランスよく、タンニンもしっかり。コスパ高いです。

アケイシア(Acacia)の名前で長年親しまれていたカルメール・ワイナリーが売却されました。

ナパの元アケイシア、ソノマのメドロック・エームズが売却対象に

こちらの記事で、売却対象になっていることは公開されていましたが、North America Real Estate Investment Group (NAREIG) が売却が成立したと発表しました。売却前のオーナーはナパのPejuでした。

購入者が誰だかは明らかになっていませんが、SFクロニクル紙によると中国人の実業家が買ったとのことです。

ナパの元アケイシア、ソノマのメドロック・エームズが売却対象に

こちらの記事で、売却対象になっていることは公開されていましたが、North America Real Estate Investment Group (NAREIG) が売却が成立したと発表しました。売却前のオーナーはナパのPejuでした。

購入者が誰だかは明らかになっていませんが、SFクロニクル紙によると中国人の実業家が買ったとのことです。

しあわせワイン俱楽部がワインくじの第6弾としてナパのワインのくじをやっています。1万1000円とやや高価ですが、中身がすごい。

なんと、特賞(500本のうちの1本)はシュレーダーの「オールド・スパーキー」。ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードの最高のロットだけを使って作るトップキュベ。マグナムだけで、通常価格は17万6000円(しあわせワイン俱楽部で、以下同)。実は、シュレーダーはコンステレーションブランズ傘下に入ったことで、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードは打ち切りになり、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードを使ったオールド・スパーキーはこれが最後のヴィンテージという貴重なワイン。

1等の2本(5本ずつ)はスローンのセカンドワイン「アスタリスク」と、ベクストファー・ジョルジュ・ザ・サードのブドウを使ったパーチェスのカベルネ。

2等以下も魅力的なワインが続きます。108本と一番本数が多いのが3等のダックホーン メルロー「スリー・パームス」(1万5345円)というのはびっくり。ナパというかカリフォルニアを代表するメルローで、ワインスペクテーターのワイン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた憧れのワインですよ! その次に本数が多い96本がスカーレットのカベルネ(1万8117円)。その次の72本が2等のヘス「アイロン・コーラル」(1万9800円)。ヘスはマウント・ヴィーダーとヴァレーフロアに畑を持っていますが、そのいいとこどりをしたワイン。

この3つで半分を超えますが、一番安いダックホーンが当たったとしても4000円もお得です。年末年始に向けてちょっといいワインを準備したくなる季節。とても豪華でお得なくじだと思います。

なんと、特賞(500本のうちの1本)はシュレーダーの「オールド・スパーキー」。ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードの最高のロットだけを使って作るトップキュベ。マグナムだけで、通常価格は17万6000円(しあわせワイン俱楽部で、以下同)。実は、シュレーダーはコンステレーションブランズ傘下に入ったことで、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードは打ち切りになり、ベクストファー・ト・カロン・ヴィンヤードを使ったオールド・スパーキーはこれが最後のヴィンテージという貴重なワイン。

1等の2本(5本ずつ)はスローンのセカンドワイン「アスタリスク」と、ベクストファー・ジョルジュ・ザ・サードのブドウを使ったパーチェスのカベルネ。

2等以下も魅力的なワインが続きます。108本と一番本数が多いのが3等のダックホーン メルロー「スリー・パームス」(1万5345円)というのはびっくり。ナパというかカリフォルニアを代表するメルローで、ワインスペクテーターのワイン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれた憧れのワインですよ! その次に本数が多い96本がスカーレットのカベルネ(1万8117円)。その次の72本が2等のヘス「アイロン・コーラル」(1万9800円)。ヘスはマウント・ヴィーダーとヴァレーフロアに畑を持っていますが、そのいいとこどりをしたワイン。

この3つで半分を超えますが、一番安いダックホーンが当たったとしても4000円もお得です。年末年始に向けてちょっといいワインを準備したくなる季節。とても豪華でお得なくじだと思います。

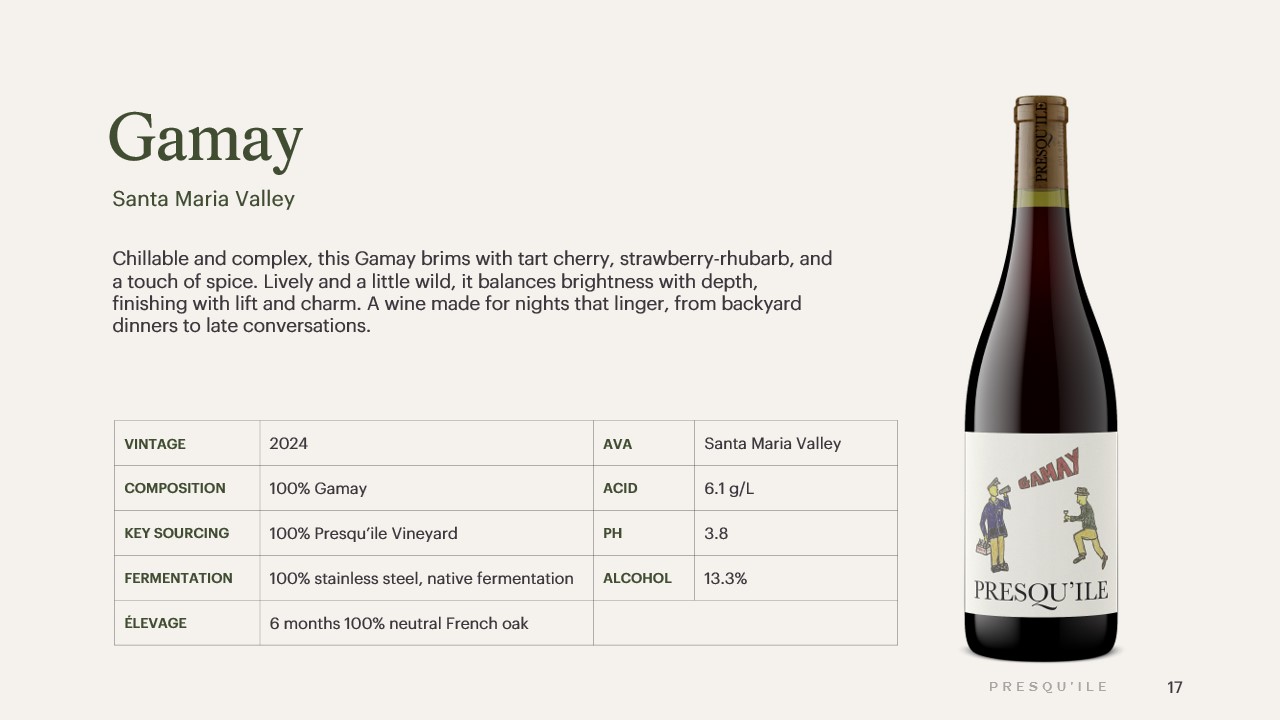

リバモア・ヴァレー(Livermore Valley)というAVAをご存じでしょうか。カリフォルニアワインに割と詳しい人でも「どこ?」と思うかもしれません。サンフランシスコ湾の東側でなだらかな丘陵地帯です。中央の盆地にあるリバモア市は千葉の四街道市と姉妹都市になっており、ローレンス・リバモア研究所で知られています。

実は、リバモア・ヴァレーはカリフォルニアワインの歴史においては重要な場所の一つです。ウェンテ(Wente)はシャルドネのクローンで知られており、コンキャノン(Concannon)はシャトー・マルゴーからのカベルネ・ソーヴィニヨンや、シャトー・ディケムからのセミヨンを持ち込んだ

ウェンテは家族経営のワイナリーとしてカリフォルニアで一番長い歴史を持っており、特にシャルドネの「ウェンテ・クローン」はカリフォルニアのシャルドネの7割を占めると言われるほど重要になっています。

これまではシャルドネとカベルネ・ソーヴィニヨンを中心とする地域でしたが、近年この地域で注目されているのがカベルネ・フランです。今年2月には「Cab Franc Guild」という団体も発足しています。コンキャノンでは「カベルネ・フラン・シティ」と名付けた新しいワイン・センターを建築中です。

リバモアの環境団体であるトライ・ヴァレー・コンサーバンシー(TVC)は2020年、歴史あるリバモア・ヴァレーのワイン産業の生産的な未来を保証する最良のブドウを特定するプロジェクトを始めました。依頼したのはUCデーヴィス。その報告書では、ソーヴィニヨン・ブランとカベルネ・フランが、ブドウの栽培条件が優れていることと、リバモア・ヴァレーのワインカントリーへの観光客を惹きつける可能性があることから、看板品種の候補として推奨されていました。

それ以前から、カベルネ・フランは作られていましたが、この報告書をきっかけにさらにカベルネ・フランを植える生産者が増えており、前述のギルドも作られました。

スティーブン・ケント・ワイナリー(Steven Kent Winery)のスティーブン・ミラソーは2023年に、「CabFranc-a-Palooza」というイベントを始めました。今年のイベントには500人ほどが参加したそうです。

カベルネ・フランはナパでも存在感を少しずつ増やしており、注目のブドウ品種の一つになっていますが、生産量がカベルネ・ソーヴィニヨンと比べてずっと少ないことからムーブメントになるほどの力はなさそうです。現状で、リバモアがナパを超える名産地になるかどうかは不明ですが、カベルネ・フランを旗印にかかげる産地はロワールを除くとほとんどありませんから、興味深い存在になる可能性はあると思います。

ただ、日本においてはリバモアのワインで輸入されているのはウェンテくらいであり、ウェンテはまだこの動きには追随していないので、リバモアのフランを飲むチャンスはなかなかなさそうなのが残念です。

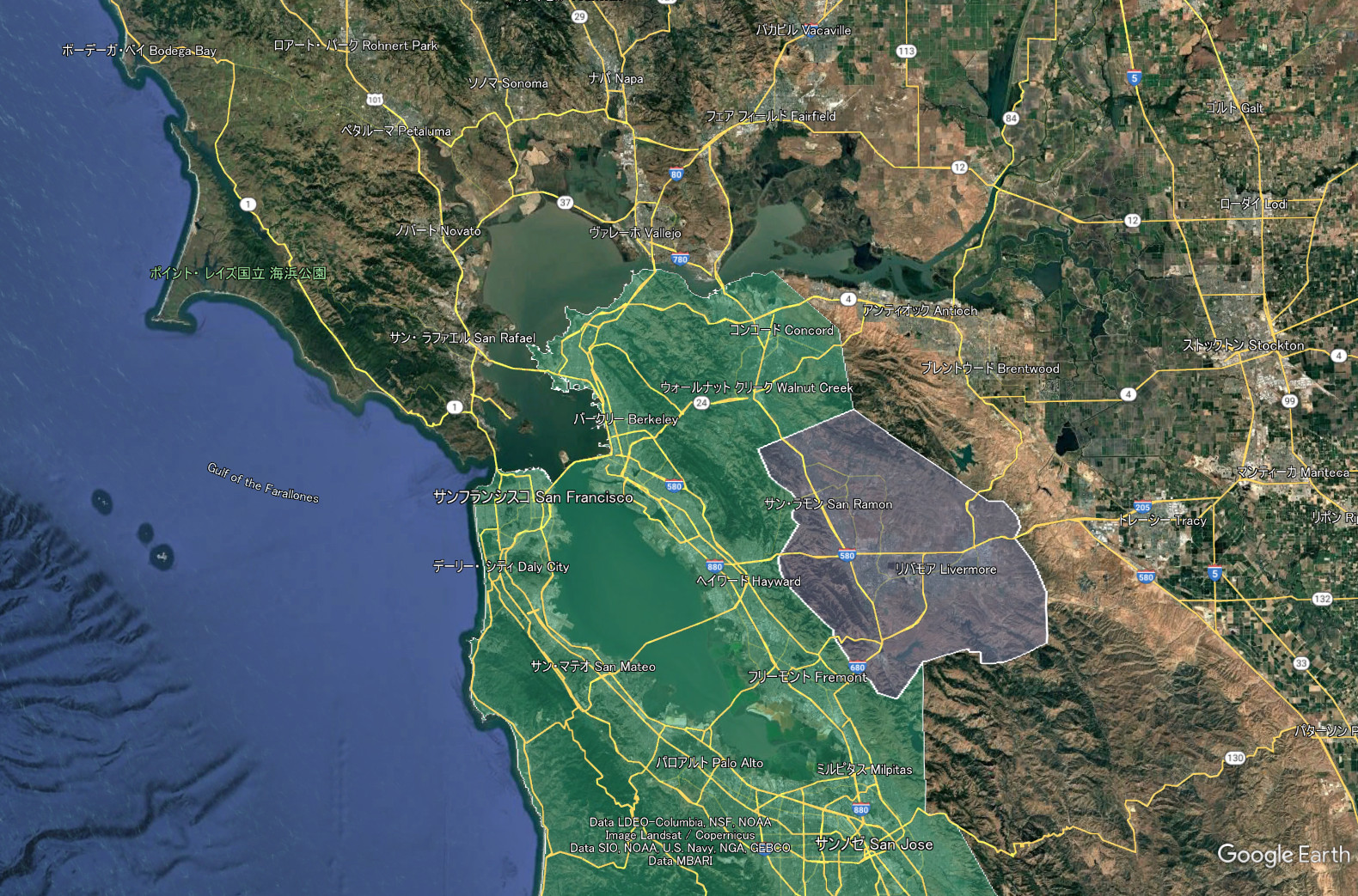

来年2026年は「パリスの審判」から50周年。これを祝して、イベントに参加したワイナリーのうちナパヴァレーの7ワイナリーが特設サイトをオープンしました。

Judgment of Paris 50th Anniversary | Napa Valley Wine Travel Guide

具体的なイベントはこれから明らかになっていきますが、以下のようなものが予定されています。

• パリスの審判の時代に関連したライブラリー ヴィンテージやレアワインをフィーチャーした特別なテイスティングフライトと垂直テイスティング。

• オリジナルのワインセラー、伝統的なブドウ園、アーカイブ資料を紹介する歴史ツアーとストーリーテリング。

• ナパバレーのトップレストランやリゾートと提携した特別な料理とワインのイベント。

• 旅行者向けに、セルフガイド式の訪問またはコンシェルジュが企画した体験のためのテーマ別旅程。

参加ワイナリーと、そこで予定されているイベントは以下の通り(今後追加されます)。

• シャトー・モンテレーナ(Chateau Montelena)

白ワイン部門で優勝したワイナリーで歴史書に足を踏み入れましょう。ゲストは、「ボトルの裏側にある物語」体験や、蔵出しヴィンテージやエステートを紹介する「グラスの中の遺産」テイスティングを楽しめます。

• スタッグス・リープ・ワインセラーズ(Stag's Leap Wine Cellars)

フランスの審査員を驚かせた 1973SLV カベルネ・ソーヴィニヨンの産地であるスタッグス・リープ・ワイン・セラーズでは、その有名なブドウ畑と熟成向きの赤ワインにスポットライトを当てた「エステート エクスペリエンス」と「FAY の探究」のテイスティングを提供します。

• クロ・デュ・ヴァル(Clos du Val)

ゴエレ家とワインメーカーのベルナール・ポルテが世界中を調査して見つけたのがスタッグス・リープ・ディストリクト。そこでクロ・デュ・ヴァルを創業し、パリスの審判に1972年のカベルネ・ソーヴィニヨンが提供されました。クロ・デュ・ヴァルでは、特別な「10年間を振り返る試飲会」と「ヒロンデル・ハウス・エステート試飲会」を開催します。

• フリーマーク・アビー(Freemark Abbey)

唯一赤ワインと白ワインの両方のカテゴリーに出展したワイナリーです。お客様は、「アペラシオン・テイスティング」また「ディケイズ・テイスティング」から選べます。

• ハイツセラー(Heitz Cellar)

ナパ初の単一畑カベルネ・ソーヴィニヨンで世界的に有名になったハイツ・セラーは、セントヘレナの歴史的な敷地内で「ナパ・ヴァレーの伝統」と「マーサズ・ヴィンヤードの伝統」のテイスティングを提供します。

• マヤカマス・ヴィンヤーズ(Mayacamas Vineyards)

マウント・ヴィーダーの高台に位置するマヤカマスでは、壮大な景色と「エステート クラシック」や「エステート リザーブ」のテイスティングを通してクラシックなスタイルのワインをお楽しみいただけます。オプションでナパのダウンタウンでの体験もお楽しみいただけます。

• スプリングマウンテンヴィンヤード(Spring Mountain Vineyard)

歴史あるブドウ畑と素晴らしい植物園を持つスプリング マウンテン ヴィンヤードでは、「パリスの審判」テイスティングと、さらに大規模な「スプリング マウンテン エクスプローラーズ」エステート体験を提供しています。

中川ワインの試飲会にナパのトネラ・セラーズ(S.R. Tonella Cellars)の当主であるスティーブ・トネラ氏が来ておりました。今回、3種類のワインが新入荷しています。

トネラは、ナパのラザフォードの西側のベンチに小さな畑を持っています。20世紀初頭にまでさかのぼる歴史ある畑ですが、トネラがワインを造り始めたのは2010年と、ごく最近のことです。それ以降も、評論家のレビューなどもほとんど出ておらず、知る人ぞ知るといったワイナリーです。

ワイナリーとしてよりも、栽培家としての歴史の方がずっと長いトネラですが、ユニークなのがここの剪定法。バーティカル・コルドンと呼ぶ方法で、通常は横向きに成長するようにワイヤーで誘引されるところが、縦向きにコルドンがあります。この形は初めて見ましたが、近年はゴブレットやカリフォルニア・スプロールと呼ばれるタイプの剪定をするところが少しずつ増えています。温暖化への対応で、必要以上に日を当てないことや、灌漑をなくしたり減らしたりするのが目的となっています。手入れの手間はかかりますが、栽培に力を入れているところでは、今後も増えてきそうです。

輸入されているワインは3種類。一番右はリザーブ・ソーヴィニヨン・ブラン2022(12000円)。ボルドースタイルのソーヴィニョン・ブランで、アロマティックな香りと、かすかな樽香、しっかりとコクのあるソーヴィニョン・ブランです。

中央は自社畑のブドウを使ったカベルネ・ソーヴィニヨン2019(20000円)。ちみつなタンニンが、いわゆる「ラザフォード・ダスト」を思わせます。ダークなフルーツとしなやかなテクスチャー。ヴィンテージが少し古いこともあり、こなれた味わいでバランスがいいワインです。

左はリザーブ・プロプライエタリーBDXブレンド2019(25000円)。カベルネ・ソーヴィニヨン68%にカベルネ・フランが22%、マルベック8%、プティヴェルド2%。コーヒーやココアなど濃厚な風味が印象的ですが、これも2019年で6年熟成しておりバランスの良さが秀逸です。

トネラ・セラーズ、ナパの高級カベルネの中では比較的リーズナブルな価格で、特に今回は少し熟成して飲み頃に入ったワインが輸入されているので、機会があったらぜひ試してみてください。

トネラは、ナパのラザフォードの西側のベンチに小さな畑を持っています。20世紀初頭にまでさかのぼる歴史ある畑ですが、トネラがワインを造り始めたのは2010年と、ごく最近のことです。それ以降も、評論家のレビューなどもほとんど出ておらず、知る人ぞ知るといったワイナリーです。

ワイナリーとしてよりも、栽培家としての歴史の方がずっと長いトネラですが、ユニークなのがここの剪定法。バーティカル・コルドンと呼ぶ方法で、通常は横向きに成長するようにワイヤーで誘引されるところが、縦向きにコルドンがあります。この形は初めて見ましたが、近年はゴブレットやカリフォルニア・スプロールと呼ばれるタイプの剪定をするところが少しずつ増えています。温暖化への対応で、必要以上に日を当てないことや、灌漑をなくしたり減らしたりするのが目的となっています。手入れの手間はかかりますが、栽培に力を入れているところでは、今後も増えてきそうです。

輸入されているワインは3種類。一番右はリザーブ・ソーヴィニヨン・ブラン2022(12000円)。ボルドースタイルのソーヴィニョン・ブランで、アロマティックな香りと、かすかな樽香、しっかりとコクのあるソーヴィニョン・ブランです。

中央は自社畑のブドウを使ったカベルネ・ソーヴィニヨン2019(20000円)。ちみつなタンニンが、いわゆる「ラザフォード・ダスト」を思わせます。ダークなフルーツとしなやかなテクスチャー。ヴィンテージが少し古いこともあり、こなれた味わいでバランスがいいワインです。

左はリザーブ・プロプライエタリーBDXブレンド2019(25000円)。カベルネ・ソーヴィニヨン68%にカベルネ・フランが22%、マルベック8%、プティヴェルド2%。コーヒーやココアなど濃厚な風味が印象的ですが、これも2019年で6年熟成しておりバランスの良さが秀逸です。

トネラ・セラーズ、ナパの高級カベルネの中では比較的リーズナブルな価格で、特に今回は少し熟成して飲み頃に入ったワインが輸入されているので、機会があったらぜひ試してみてください。

布袋ワインズに続いてはアイコニックワイン・ジャパンの試飲会からです。このインポーターは特に2000円台から5000円くらいのレンジにいいワインをたくさん持っているので、覚えておくといいと思います。

カーボニストは新世代のスパークリング・ワイン専業ワイナリー。ペティアンのスパークリングや、シャルドネやピノ・ノワール以外の品種を使ったスパークリング・ワインなどを作っています。右のカーボネーション V2 ブリュット・ナチュール(4700円)は41% アルバリーニョ、 21%ピノ・ノワール、, 14%シャルドネ、 11% プリミティーボ、 7%カリニャン、 4.5%ピノ・グリージョ、 1.5% シュナン・ブランというユニークな構成。瓶内二次発酵なのですが、ディスゴージせず、二次発酵のまま出荷しています。澱が少なくなるよう、酵母の量を抑えているとのこと。アルバリーニョによるさわやかな酸味に加え、複雑味もあり美味しい。

左はクラブ エクストラ・ブリュット オレンジ 2023(6000円)。一次発酵でオレンジワインにした瓶内二次発酵ワイン。コクがあり美味しい。ラベルに描かれている通り、カニに合わせたいワイン。

数年前にピノ・ノワールが大人気でバズったアルタマリア。今回のピノも悪くなかったですが、この2015年というバックヴィンテージのシャルドネ(3400円)がよかったです。まだ果実味もありますが、テクスチャーのしなやかさが素晴らしい。コスパ抜群です。

ソロモン・ヒルズとビエン・ナシードはどちらもサンタ・バーバラのサンタマリア・ヴァレーにある銘醸畑でミラー家が管理しています。ビエン・ナシードはオー・ボン・クリマを初め、数多くのワイナリーが使っている畑。ソロモン・ヒルズはビエン・ナシードと比べると無名ですが、ビエン・ナシード以上に冷涼なところにある畑。今回はソロモン・ヒルズのシャルドネ2021(12300円)とビエン・ナシードのピノ・ノワール2021(16400円)が出ていました。シャルドネは酸と果実味が素晴らしく、ピノ・ノワールはアーシーでちょっとダークな果実味が魅力的です。

メルヴィルのエステートのシラー2019(8000円)とピノ・ノワール2020(8000円)。ピノ・ノワールはしっかり系の味わい。シラーはスパイシーで素晴らしい。

ストルプマンは先日記事を書いたサシ・ムーアマンがワインメーカーをしていたワイナリー。ラブユーバンチ2022(4900円)はサンジョヴェーゼをマセラシオン・カルボニックを使って発酵させた面白いワイン。軽くジューシーな味わい。パラマリア・シラー2023(5300円)はここの定番シラーでむちゃくちゃうまい。サンジョヴェーゼ2022(6500円)は果実感とコクがありラブユーバンチと対照的な味わい。

ユニオン・サクレはセントラル・コーストの様々な畑から、エレガントなスタイルのワインを造っているワイナリー。リースリングやゲヴェルツトラミネールなど、冷涼系の白ワインを特に得意としています。ラベルも軽快感がありおしゃれ。右のブラン・グリ2023(3300円)はピノ・ブランとピノ・グリを半々ずつ使ったオレンジワイン。酸がきれいでジューシー。中央は40デイズ・オレンジ2023(2800円)。40%ゲヴェルツトラミネール、30%ピノ・ブラン、20%ピノ・グリ、10%シルヴァーナという構成で名前の通り、スキンコンタクトを40日間とかなり長くしています(ブラン・グリは14日間)。スキンコンタクトが長い分、コクや複雑味が増していて非常に美味しい。左のドライ・リースリング2023(4100円)は果実味豊かで酸もきれい。

ユニオン・サクレからもう一つ、カベルネ・ソーヴィニヨン2024(2800円)。これはコスパがすごいです。2023年はちょっと味わいが軽くてピーマンの味わいもありますが、2024年はリッチでバランスもいい。個人的には2024年がお薦め。

フィールド・レコーディングスはセントラル・コーストで非常にコストパフォーマンスが高いワインを造っているワイナリーです。スキンズは米国で一番売れているオレンジワインとのこと。新ヴィンテージの2024(3800円)は、例年よりちょっと味わい軽めですが美味しい。もう一つの「どうもありがとう(ミスター・ラマート)2024」(3900円)はピノ・グリのオレンジワイン。ラマートとはイタリアで造られているオレンジワインで「銅(ラマート)」色になることから名付けられたそうです。バランスよく非常に飲みやすい。ちなみにワインの名前はスティックスの曲「ミスター・ロボット」に出てくる歌詞「ドモアリガト、ミスター・ロボット」をもじったものだと思うので、ワインの名前も「ドモアリガト」にした方がよかったのではないかとちょっと思いました。

右のワインはスーパーマリオをもじったと思われるスーパーナリオ。スーパーナリオ(ネッビオーロ)、スーパーナリオ#2(78%コルヴィナ、22%ロンディネッラ)、スーパーナリオ#3(マルヴァシア・ビアンカ)とあり、写真は#2(6400円)。予想以上にエレガントで美味しい。左のフラン2023(4000円)はカベルネ・フラン。カベルネ・フランの入門的にいいワイン。フラン=ピーマンではないのですよ。

イソップ童話に描かれる動物や昆虫などをリアルに描いたラベルが印象的なファブリスト。右のシャルドネ2023(3800円)は冷涼なSLOコーストのブドウを使い、酸がきれい。中央のテンプラニーリョ2023(3800円)はバランスよい味わい。左のパソ・ロブレス プリザーブ(3800円)はジンファンデル中心のブレンド。リッチで果実感もいいワイン。

新入荷のマクプライス・マイヤーズ(McPrice Myers)。2000円台から3000円台が中心で、どれもきれいで美味しいワイン。非常にコスパ高いです。どれもお薦めです。

5年ほど前まで、日本でも大人気だったフランシスカン。その後、ブランドの移行で輸入が途絶えていましたが、久々のお目見えです。以前はナパのワインでしたが、今回はすべて広域のカリフォルニアになっています。その代わり価格はいずれも2800円とリーズナブル。ソーヴィニョン・ブラン、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンがあり、個人的には今回は白の2種が好印象。

サンタ・ルシア・ハイランズでピュアなワインを造るモーガン。ソーヴィニョン・ブラン2018(3900円)は香り華やか。アンオークト・シャルドネ2023(5000円)はピュアでエレガント。

コブのワインは「エレガント系カリピノ/シャルの最先端 コブのワインを味わう」で詳しく紹介していますが、カリフォルニアのシャルドネやピノ・ノワールの中でもフィネスが感じられるワイン。

カモミはいまさら紹介不要な人気ワイナリーです。シャルドネ・ナパ・ヴァレー2023(3500円)はリッチでなめらかな味わい。赤はナパからカリフォルニアになり価格は2500円。バランスよくスパイス感もあります。

右のナパ1847カベルネ・ソーヴィニヨン2023(6700円)はクラシックで、凝縮感ある味わい。左のラザフォード・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン2023(7500円)はリッチでしなやか。

最後はナパの中堅ワイナリー「ホワイトホール・レーン」。右のシャルドネ2022はソノマのブドウを使っており、リッチな樽感とバランスがいいワイン。左のトレ・レオーニはカベルネ・ソーヴィニヨンなどのブレンド。このヴィンテージはマルベックとメルローをブレンドしています。酸がきれいで美味しい。

カーボニストは新世代のスパークリング・ワイン専業ワイナリー。ペティアンのスパークリングや、シャルドネやピノ・ノワール以外の品種を使ったスパークリング・ワインなどを作っています。右のカーボネーション V2 ブリュット・ナチュール(4700円)は41% アルバリーニョ、 21%ピノ・ノワール、, 14%シャルドネ、 11% プリミティーボ、 7%カリニャン、 4.5%ピノ・グリージョ、 1.5% シュナン・ブランというユニークな構成。瓶内二次発酵なのですが、ディスゴージせず、二次発酵のまま出荷しています。澱が少なくなるよう、酵母の量を抑えているとのこと。アルバリーニョによるさわやかな酸味に加え、複雑味もあり美味しい。

左はクラブ エクストラ・ブリュット オレンジ 2023(6000円)。一次発酵でオレンジワインにした瓶内二次発酵ワイン。コクがあり美味しい。ラベルに描かれている通り、カニに合わせたいワイン。

数年前にピノ・ノワールが大人気でバズったアルタマリア。今回のピノも悪くなかったですが、この2015年というバックヴィンテージのシャルドネ(3400円)がよかったです。まだ果実味もありますが、テクスチャーのしなやかさが素晴らしい。コスパ抜群です。

ソロモン・ヒルズとビエン・ナシードはどちらもサンタ・バーバラのサンタマリア・ヴァレーにある銘醸畑でミラー家が管理しています。ビエン・ナシードはオー・ボン・クリマを初め、数多くのワイナリーが使っている畑。ソロモン・ヒルズはビエン・ナシードと比べると無名ですが、ビエン・ナシード以上に冷涼なところにある畑。今回はソロモン・ヒルズのシャルドネ2021(12300円)とビエン・ナシードのピノ・ノワール2021(16400円)が出ていました。シャルドネは酸と果実味が素晴らしく、ピノ・ノワールはアーシーでちょっとダークな果実味が魅力的です。

メルヴィルのエステートのシラー2019(8000円)とピノ・ノワール2020(8000円)。ピノ・ノワールはしっかり系の味わい。シラーはスパイシーで素晴らしい。

ストルプマンは先日記事を書いたサシ・ムーアマンがワインメーカーをしていたワイナリー。ラブユーバンチ2022(4900円)はサンジョヴェーゼをマセラシオン・カルボニックを使って発酵させた面白いワイン。軽くジューシーな味わい。パラマリア・シラー2023(5300円)はここの定番シラーでむちゃくちゃうまい。サンジョヴェーゼ2022(6500円)は果実感とコクがありラブユーバンチと対照的な味わい。

ユニオン・サクレはセントラル・コーストの様々な畑から、エレガントなスタイルのワインを造っているワイナリー。リースリングやゲヴェルツトラミネールなど、冷涼系の白ワインを特に得意としています。ラベルも軽快感がありおしゃれ。右のブラン・グリ2023(3300円)はピノ・ブランとピノ・グリを半々ずつ使ったオレンジワイン。酸がきれいでジューシー。中央は40デイズ・オレンジ2023(2800円)。40%ゲヴェルツトラミネール、30%ピノ・ブラン、20%ピノ・グリ、10%シルヴァーナという構成で名前の通り、スキンコンタクトを40日間とかなり長くしています(ブラン・グリは14日間)。スキンコンタクトが長い分、コクや複雑味が増していて非常に美味しい。左のドライ・リースリング2023(4100円)は果実味豊かで酸もきれい。

ユニオン・サクレからもう一つ、カベルネ・ソーヴィニヨン2024(2800円)。これはコスパがすごいです。2023年はちょっと味わいが軽くてピーマンの味わいもありますが、2024年はリッチでバランスもいい。個人的には2024年がお薦め。

フィールド・レコーディングスはセントラル・コーストで非常にコストパフォーマンスが高いワインを造っているワイナリーです。スキンズは米国で一番売れているオレンジワインとのこと。新ヴィンテージの2024(3800円)は、例年よりちょっと味わい軽めですが美味しい。もう一つの「どうもありがとう(ミスター・ラマート)2024」(3900円)はピノ・グリのオレンジワイン。ラマートとはイタリアで造られているオレンジワインで「銅(ラマート)」色になることから名付けられたそうです。バランスよく非常に飲みやすい。ちなみにワインの名前はスティックスの曲「ミスター・ロボット」に出てくる歌詞「ドモアリガト、ミスター・ロボット」をもじったものだと思うので、ワインの名前も「ドモアリガト」にした方がよかったのではないかとちょっと思いました。

右のワインはスーパーマリオをもじったと思われるスーパーナリオ。スーパーナリオ(ネッビオーロ)、スーパーナリオ#2(78%コルヴィナ、22%ロンディネッラ)、スーパーナリオ#3(マルヴァシア・ビアンカ)とあり、写真は#2(6400円)。予想以上にエレガントで美味しい。左のフラン2023(4000円)はカベルネ・フラン。カベルネ・フランの入門的にいいワイン。フラン=ピーマンではないのですよ。

イソップ童話に描かれる動物や昆虫などをリアルに描いたラベルが印象的なファブリスト。右のシャルドネ2023(3800円)は冷涼なSLOコーストのブドウを使い、酸がきれい。中央のテンプラニーリョ2023(3800円)はバランスよい味わい。左のパソ・ロブレス プリザーブ(3800円)はジンファンデル中心のブレンド。リッチで果実感もいいワイン。

新入荷のマクプライス・マイヤーズ(McPrice Myers)。2000円台から3000円台が中心で、どれもきれいで美味しいワイン。非常にコスパ高いです。どれもお薦めです。

5年ほど前まで、日本でも大人気だったフランシスカン。その後、ブランドの移行で輸入が途絶えていましたが、久々のお目見えです。以前はナパのワインでしたが、今回はすべて広域のカリフォルニアになっています。その代わり価格はいずれも2800円とリーズナブル。ソーヴィニョン・ブラン、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨンがあり、個人的には今回は白の2種が好印象。

サンタ・ルシア・ハイランズでピュアなワインを造るモーガン。ソーヴィニョン・ブラン2018(3900円)は香り華やか。アンオークト・シャルドネ2023(5000円)はピュアでエレガント。

コブのワインは「エレガント系カリピノ/シャルの最先端 コブのワインを味わう」で詳しく紹介していますが、カリフォルニアのシャルドネやピノ・ノワールの中でもフィネスが感じられるワイン。

カモミはいまさら紹介不要な人気ワイナリーです。シャルドネ・ナパ・ヴァレー2023(3500円)はリッチでなめらかな味わい。赤はナパからカリフォルニアになり価格は2500円。バランスよくスパイス感もあります。

右のナパ1847カベルネ・ソーヴィニヨン2023(6700円)はクラシックで、凝縮感ある味わい。左のラザフォード・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン2023(7500円)はリッチでしなやか。

最後はナパの中堅ワイナリー「ホワイトホール・レーン」。右のシャルドネ2022はソノマのブドウを使っており、リッチな樽感とバランスがいいワイン。左のトレ・レオーニはカベルネ・ソーヴィニヨンなどのブレンド。このヴィンテージはマルベックとメルローをブレンドしています。酸がきれいで美味しい。

もう1カ月も過ぎてしまいましたが、布袋ワインズさんの試飲会から美味しかったワインを紹介します。

初お目見えのワイン「ユンヌ・ファム」のスパークリング・ワイン。シャルマ方式。ピノ・ノワール8割だけどすっきりさわやか。高級感はありませんが2200円という価格は嬉しい。

元アップルのザンダー・ソーレン氏のワイナリー。ソノマ・コーストのピノ・ノワール2022(9000円)は、果実のジューシーさが素晴らしい。

ブラックスミスのワインはコスパで裏切ることがないというのが私のこれまでの印象。このナパヴァレーのメルロー・リザーブ(5500円)もメルローらしいやわらかさと、味わいを引き締めるタンニン、複雑さを与えるハーブの風味のバランスが良く、価格以上の満足度。

フラワーズのシャルドネ・ソノマ・コースト2023(10400円)。酸のキレが抜群でバランスよく美味しいシャルドネ。

フラワーズのフラッグシップのピノ・ノワール「シー・ヴュー・リッジ」2021(16000円)。これはむちゃくちゃうまいです。赤果実の風味にきれいに伸びる酸。つややかで艶やか。フォートロス・シービューの良さが出ています。

新規輸入のワイナリー「パウンド・ケーキ(Pound Cake)」。シャルドネはブレッド・アンド・バター系の濃厚タイプ。樽がしっかり効いて蜜やバターの風味。酸もあってバランスはとれている。2500円はお買い得。ピノ・ノワールもチャーミングでスパイス感があり、この価格は安いです。

こちらも新規の「センタード(Centered)」。シャルドネ2021(5500円)はフルーツ爆弾系。やわらかくてリッチ。おいしいです。

ジェイのロゼ・スパークリング(9400円)。昔から好きなんです(値段は上がっちゃったけど)。ピノ・ノワール主体で果実味のしっかり出たスパークリング・ワイン。

ジョエル・ゴットは米国でも人気ですが、どれもコスパよく本当にはずれのないブランドです。特に良かったのはシャルドネ2021(4200円)とシャルドネ・ナパ・ヴァレー2022(7000円)。普通のシャルドネも高級感ある味わい。ナパ・ヴァレーは樽感しっかりあり、なめらかなテクスチャーが一層の高級感を出しています。

コスパではカベルネ・ソーヴィニヨン815 2022(3900円)とジンファンデル2022(3000円)が良かったです。

ナパの良心的なワイナリーというと一番に名前が挙がるだろうと思うのがトレフェッセン。セカンドのエシュコル・レッド・ワイン2022(5900円)はリッチで複雑味もあり価格以上の味わい。写真がひどくて割愛しましたが、リースリングとエシュコルのシャルドネも良かったです。

もう一つトレフェッセンからドラゴンズ・トゥース2021(9900円)。マルベックとプティ・ヴェルドが主体というユニークなワイン。以前は赤いドラゴンが描かれたラベルでしたが、ドラゴンのデザインは透かしのような形に変わりました。濃厚でパワフル、余韻の長いワイン。個人的にはすごく好きです。

こちらも定番のシャトー・モンテレーナ。ソーヴィニョン・ブラン(9800)はセミヨンもブレンドされたボルドー系の味わい。少し樽感もあります。新規輸入のセカンドワイン「スタンディング・ジャーニー(Standing Journey)」シャルドネ2023(8000円)はなめらかで酸と果実味が美味しい。シャルドネ2022(16000円)はテクスチャーとバランスがさらに良いです。

赤ではジンファンデル2021(9800円)が良かったです。エレガントでバランスの取れたジンファンデル。美味しい。

新入荷のスタック・ハウスのソーヴィニョン・ブラン2024(6600円)。近年のカリフォルニアのソーヴィニョン・ブランの高品質化は目を見張るものがありますが、これも果実感とテクスチャー良く美味しいです。ボルドー系のスタイル。

ヴァリュー系のブランドからスリー・シーヴズのピノ・ノワール2022(2200円)とキャッスル・ロックのドレサージュ・シャルドネ2019(2600円)。2000円台のピノ・ノワールは以前はチャーミングなだけのものが多かったのですが、最近はチャーミングさに少しスパイス感が加わったものが増えている印象。これも実はプティ・シラー9%とシラー7%がブレンドされていて、それがスパイス感やワインの味わいの強さになっています。純粋なピノ・ノワールの美味しさとは少し違うかもしれませんが、ワインとして美味しい。ドレサージュ・シャルドネはリッチ系でコスパ高いです。

最後はレイク・カウンティのシャノン・リッジのソーヴィニョン・ブラン2022(2900円)とカベルネ・ソーヴィニヨン2022(2900円)。レイク・カウンティはナパの北側に隣接した郡で、新たな開発の難しくなったナパを補完する存在としても重要度を増しています。ソーヴィニョン・ブランはリッチでかなり美味しい。カベルネ・ソーヴィニヨンもやや甘やか系でリッチな味わい。どちらもコスパ高いワインです。

初お目見えのワイン「ユンヌ・ファム」のスパークリング・ワイン。シャルマ方式。ピノ・ノワール8割だけどすっきりさわやか。高級感はありませんが2200円という価格は嬉しい。

元アップルのザンダー・ソーレン氏のワイナリー。ソノマ・コーストのピノ・ノワール2022(9000円)は、果実のジューシーさが素晴らしい。

ブラックスミスのワインはコスパで裏切ることがないというのが私のこれまでの印象。このナパヴァレーのメルロー・リザーブ(5500円)もメルローらしいやわらかさと、味わいを引き締めるタンニン、複雑さを与えるハーブの風味のバランスが良く、価格以上の満足度。

フラワーズのシャルドネ・ソノマ・コースト2023(10400円)。酸のキレが抜群でバランスよく美味しいシャルドネ。

フラワーズのフラッグシップのピノ・ノワール「シー・ヴュー・リッジ」2021(16000円)。これはむちゃくちゃうまいです。赤果実の風味にきれいに伸びる酸。つややかで艶やか。フォートロス・シービューの良さが出ています。

新規輸入のワイナリー「パウンド・ケーキ(Pound Cake)」。シャルドネはブレッド・アンド・バター系の濃厚タイプ。樽がしっかり効いて蜜やバターの風味。酸もあってバランスはとれている。2500円はお買い得。ピノ・ノワールもチャーミングでスパイス感があり、この価格は安いです。

こちらも新規の「センタード(Centered)」。シャルドネ2021(5500円)はフルーツ爆弾系。やわらかくてリッチ。おいしいです。

ジェイのロゼ・スパークリング(9400円)。昔から好きなんです(値段は上がっちゃったけど)。ピノ・ノワール主体で果実味のしっかり出たスパークリング・ワイン。

ジョエル・ゴットは米国でも人気ですが、どれもコスパよく本当にはずれのないブランドです。特に良かったのはシャルドネ2021(4200円)とシャルドネ・ナパ・ヴァレー2022(7000円)。普通のシャルドネも高級感ある味わい。ナパ・ヴァレーは樽感しっかりあり、なめらかなテクスチャーが一層の高級感を出しています。

コスパではカベルネ・ソーヴィニヨン815 2022(3900円)とジンファンデル2022(3000円)が良かったです。

ナパの良心的なワイナリーというと一番に名前が挙がるだろうと思うのがトレフェッセン。セカンドのエシュコル・レッド・ワイン2022(5900円)はリッチで複雑味もあり価格以上の味わい。写真がひどくて割愛しましたが、リースリングとエシュコルのシャルドネも良かったです。

もう一つトレフェッセンからドラゴンズ・トゥース2021(9900円)。マルベックとプティ・ヴェルドが主体というユニークなワイン。以前は赤いドラゴンが描かれたラベルでしたが、ドラゴンのデザインは透かしのような形に変わりました。濃厚でパワフル、余韻の長いワイン。個人的にはすごく好きです。

こちらも定番のシャトー・モンテレーナ。ソーヴィニョン・ブラン(9800)はセミヨンもブレンドされたボルドー系の味わい。少し樽感もあります。新規輸入のセカンドワイン「スタンディング・ジャーニー(Standing Journey)」シャルドネ2023(8000円)はなめらかで酸と果実味が美味しい。シャルドネ2022(16000円)はテクスチャーとバランスがさらに良いです。

赤ではジンファンデル2021(9800円)が良かったです。エレガントでバランスの取れたジンファンデル。美味しい。

新入荷のスタック・ハウスのソーヴィニョン・ブラン2024(6600円)。近年のカリフォルニアのソーヴィニョン・ブランの高品質化は目を見張るものがありますが、これも果実感とテクスチャー良く美味しいです。ボルドー系のスタイル。

ヴァリュー系のブランドからスリー・シーヴズのピノ・ノワール2022(2200円)とキャッスル・ロックのドレサージュ・シャルドネ2019(2600円)。2000円台のピノ・ノワールは以前はチャーミングなだけのものが多かったのですが、最近はチャーミングさに少しスパイス感が加わったものが増えている印象。これも実はプティ・シラー9%とシラー7%がブレンドされていて、それがスパイス感やワインの味わいの強さになっています。純粋なピノ・ノワールの美味しさとは少し違うかもしれませんが、ワインとして美味しい。ドレサージュ・シャルドネはリッチ系でコスパ高いです。

最後はレイク・カウンティのシャノン・リッジのソーヴィニョン・ブラン2022(2900円)とカベルネ・ソーヴィニヨン2022(2900円)。レイク・カウンティはナパの北側に隣接した郡で、新たな開発の難しくなったナパを補完する存在としても重要度を増しています。ソーヴィニョン・ブランはリッチでかなり美味しい。カベルネ・ソーヴィニヨンもやや甘やか系でリッチな味わい。どちらもコスパ高いワインです。

サンタ・バーバラのサンディ(Sandhi)とドメーヌ・ド・ラ・コート(Domaine de la Côte)、オレゴンのイヴニングランド(Evening Land)を共同で経営してきたラジャ・パーとサシ・ムーアマンが、別々の道を歩みだすことになりました。これら3つのワイナリーは、サシ・ムーアマンが引き続きワイン造りを行い。ラジャ・パーはSLOコーストのカンブリアにあるフェラン・ファーム(Phelan Farm)に専念します。

ラジャ・パー

サシ・ムーアマン

二人の出会いは2000年代初頭。当時マイケル・ミナのレストラン・グループ(現在はサンフランシスコを中心に世界中で30ほどのレストランを経営しています)のワイン・ディレクターだったラジャ・パーに、ストルプマンのワインメーカーだったサシ・ムーアマンが会いにいったのだそうです。二人はクラシックな昔ながらのワイン造りに魅了され、オレゴンでコント・ラフォンや著名ソムリエのラリー・ストーンらとイヴニングランドを2006年に立ち上げ、2012年からは二人による経営になりました(資本上は彼らのワイナリーはすべてテキサスのベンチャーキャピタリストが所有しているようです)。

並行して2013年にドメーヌ・ド・ラ・コートとサンディを設立、同年にはラジャ・パーがIPOB(In Pursuit of Balance)を立ち上げ、カリフォルニアのワイン業界の風雲児になってきました。

これらのワイナリーの実質的なワイン造りはこれまでもサシ・ムーアマンが担ってきました。ラジャ・パーは2017年ころから冷涼なSLOコーストの農場の一部に切り開いた畑におけるブドウ栽培に注力するようになりました。このフェラン・ファームにおけるラジャ・パーの肩書は「ファーマー」になっています。

二人のワイナリーではシャルドネとピノ・ノワールを作っていますが、フェラン・ファームでは元ものシャルドネとピノ・ノワールを接ぎ木によってフランスのジュラやサヴォワ地区原産の15種類のブドウを植え替えました。植えた品種はモンデュース(Mondeuse)、サヴァニャン・ヴェール(Savagnin Vert)、サヴァニャン・ジョーヌ(Savganin Jaune)、プルサール(Poulsard)、アルテス(Altesse)、トゥルソー(Trousseau)、ガメイ・ノワール(Gamay Noir)など。

不耕起の有機栽培で、醸造時にはSO2不使用など、自然派なワイン造りを行っています。

参考:ラジャ・パーの新プロジェクト、ユニークなワインを飲んでみた

コロナ禍で、ラジャ・パーはカンブリアに移住し、実質的には既にパートナーシップはなくなっていました。今回、ラジャ・パーは「ただブドウを育てたいんです。シンプルな暮らし、静かな暮らしがしたいんです」と語っており、今後もフェラン・ファームに注力するものと思われます。

ラジャ・パー

サシ・ムーアマン

二人の出会いは2000年代初頭。当時マイケル・ミナのレストラン・グループ(現在はサンフランシスコを中心に世界中で30ほどのレストランを経営しています)のワイン・ディレクターだったラジャ・パーに、ストルプマンのワインメーカーだったサシ・ムーアマンが会いにいったのだそうです。二人はクラシックな昔ながらのワイン造りに魅了され、オレゴンでコント・ラフォンや著名ソムリエのラリー・ストーンらとイヴニングランドを2006年に立ち上げ、2012年からは二人による経営になりました(資本上は彼らのワイナリーはすべてテキサスのベンチャーキャピタリストが所有しているようです)。

並行して2013年にドメーヌ・ド・ラ・コートとサンディを設立、同年にはラジャ・パーがIPOB(In Pursuit of Balance)を立ち上げ、カリフォルニアのワイン業界の風雲児になってきました。

これらのワイナリーの実質的なワイン造りはこれまでもサシ・ムーアマンが担ってきました。ラジャ・パーは2017年ころから冷涼なSLOコーストの農場の一部に切り開いた畑におけるブドウ栽培に注力するようになりました。このフェラン・ファームにおけるラジャ・パーの肩書は「ファーマー」になっています。

二人のワイナリーではシャルドネとピノ・ノワールを作っていますが、フェラン・ファームでは元ものシャルドネとピノ・ノワールを接ぎ木によってフランスのジュラやサヴォワ地区原産の15種類のブドウを植え替えました。植えた品種はモンデュース(Mondeuse)、サヴァニャン・ヴェール(Savagnin Vert)、サヴァニャン・ジョーヌ(Savganin Jaune)、プルサール(Poulsard)、アルテス(Altesse)、トゥルソー(Trousseau)、ガメイ・ノワール(Gamay Noir)など。

不耕起の有機栽培で、醸造時にはSO2不使用など、自然派なワイン造りを行っています。

参考:ラジャ・パーの新プロジェクト、ユニークなワインを飲んでみた

コロナ禍で、ラジャ・パーはカンブリアに移住し、実質的には既にパートナーシップはなくなっていました。今回、ラジャ・パーは「ただブドウを育てたいんです。シンプルな暮らし、静かな暮らしがしたいんです」と語っており、今後もフェラン・ファームに注力するものと思われます。

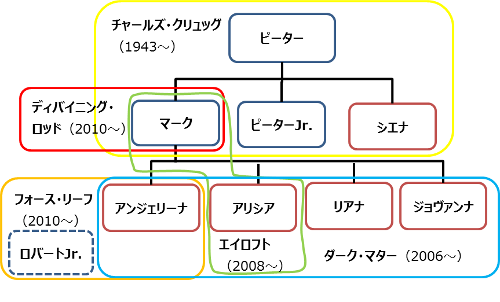

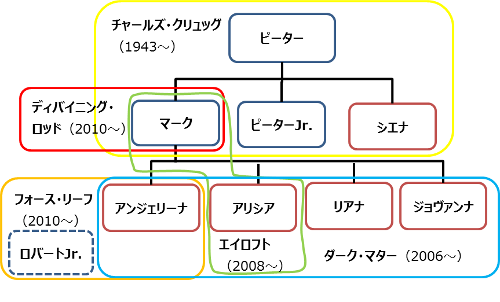

半月ほど前のニュースですが、ナパのチャールズ・クリュッグで、アンジェリーナ・モンダヴィがワイン造りの総責任者に就任しました。アンジェリーナは、ロバート・モンダヴィの弟ピーターの孫にあたり、米国に移住してきたチェザーレ・モンダヴィから数えると第4世代ということになります。これまでもコンサルティング・ワインメーカーとして一部のワインに携わってきましたが、今回ポートフォリオ全体に責任を持つことになりました。女性のワイン造り責任者はチャールズ・クリュッグとしては初めてです。

アンジェリーナはオーストラリアのアデレード大学でワイン造りの修士号を取得しており、カリフォルニアだけでなく、オーストラリアやアルゼンチンでもワインを造ってきました。35ヴィンテージの経験があるといいます。

アンジェリーナはオーストラリアのアデレード大学でワイン造りの修士号を取得しており、カリフォルニアだけでなく、オーストラリアやアルゼンチンでもワインを造ってきました。35ヴィンテージの経験があるといいます。

二十数年来の友人であり、ナパヴァレー・ヴィントナーズのコーチや、さまざまなセミナーでの通訳などでお世話になっている山本香奈さんのお店「イルドコリンヌ」が8周年ということでパーティに参加してきました。

イルドコリンヌのパーティでは定番のたこ焼き(香奈さんのご主人は関西出身なので)食べ放題のほか、ワインは飲み放題(一部の高額ワインはチケット制)。大盤振る舞いのイベントです。

私が参加した28日は、カリフォルニア&ナパヴァレーワイン・アンバサダーの山本麻衣花さんのミニセミナーもありました。さらにはアンダーズ東京の森覚ソムリエも「たこ焼きを焼くために参加」。ソムリエとしての仕事は一切せずに、たこ焼きを焼かれていました(笑)。しかも別の用事があるとのことで終わったあとも急いで帰られて、本当にたこ焼きを焼くだけでした。

私は普通に客として参加していたのですが、山本麻衣花さんにお願いされて急遽ミニセミナー(というかこの日のワインの紹介)を一緒にさせていただきました。

もちろん準備も何もしていなかったので、かなり適当におしゃべりしましたが、しゃべりすぎたようで最後は巻きが入ってしまいました。すみません。

先日終了したキャップストーンの同級生も何人か参加し、楽しく過ごさせていただきました。

イルドコリンヌ、西馬込というちょっとマイナーな場所にありますが、ワイン会なども落ち着いた雰囲気の中でできて料理も美味しく、いい店です。今後もがんばってください。

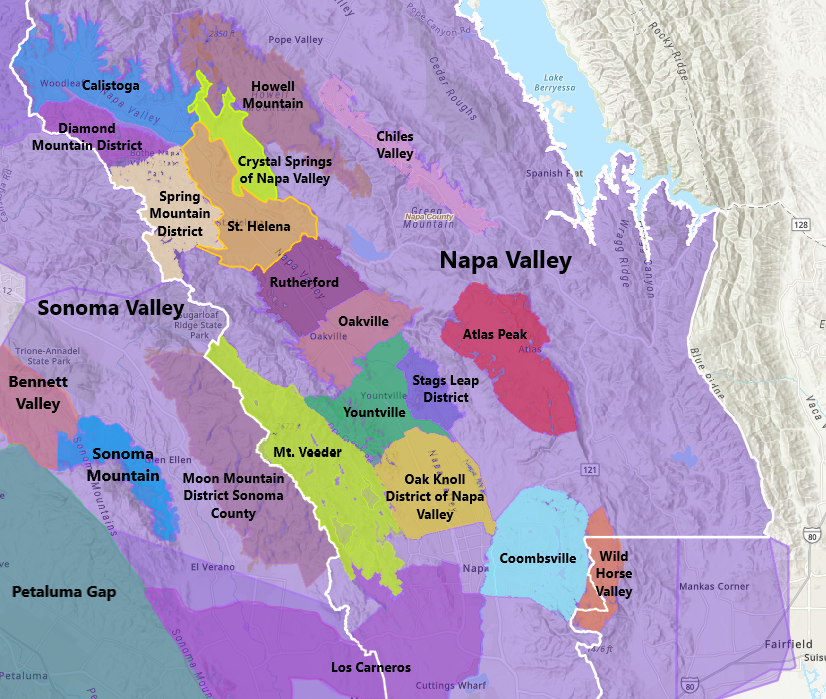

オレゴンのチュハレム・マウンテンズ(Chehalem Mountains)AVAにあるアデルスハイム(Adelsheim)から創設者のデイビッド・アデルスハイムさんが来日し、セミナーを開催しました。アデルスハイムは国内輸入が途絶えていて、オルカ・インターナショナルが輸入を開始したタイミングでの来日です。

オレゴンのワイン造りの歴史は意外と短く、現在の主要産地であるウィラメット・ヴァレーでピノ・ノワールの栽培が始まったのは1965年と60年前になります。アデルスハイムは1971年に土地を購入、72年から植樹をして78年が商用ワイナリーとして最初のヴィンテージとなりました。オレゴンでは初期からのワイナリーの一つであり、後述するように特にシャルドネ栽培では歴史的な功績があります。ウィラメット・ヴァレーAVAの設立にも大きく貢献しており、まさにオレゴンワイン業界の重鎮です。

と、すごい方なのですが、ご本人はいたって控えめで自分の功績についても、ひけらかすようなところは1ミリもなく。私からしたら、もっとアピールしたらいいのにと思ってしまうほどなのですが、そのあたりも含めてオレゴンらしいなと感じました。

設立後、夫妻でワイナリーを所有していましたが、1994年にジャックとリンのロアッカー夫妻との共同所有になり、2017年にロアッカー夫妻の単独所有、そして夫の死によって現在はリン・ロアッカーさんがオーナーとなっています。デイビッド・アデルスハイムさんは創設者という位置付けでワイナリーに残っています。

アデルスハイムの生産量は3万5000ケース。およそ4分の3はピノ・ノワールで、シャルドネが2割弱。残りはロゼやスパークリング、わずかにシラーやピノ・ブランも作っています。

アデルスハイムはウィラメット・ヴァレーの中のシュヘイラム・マウンテンズAVAに8つほどの畑を持っています。

シュヘイラム・マウンテンズはその名の通り北西方向から南東方向に山脈になっています。AVAの中にはさらに2つのAVAがあります。北側の上の地図で黄緑色のところはローレルウッド・ディストリクトで、ここは玄武岩の上に、コロンビア・ヴァレーの方から砂や粘土やシルトが風で運ばれてきた「ラス土壌」と呼ばれる土壌がかぶさっています。比較的保水力のある土壌です。もう一つ南西のコーナーにあるのがリボン・リッジAVAでここはほぼ海洋性の堆積性土壌。丘の中腹で安定した気温が特徴です。

シュヘイラム・マウンテンズのこれら二つのAVAに属さないところは火山性の玄武岩土壌が多くなっています。アデルスハイムは両サブAVAおよび玄武岩土壌のところにも畑を持っています。

アデルスハイムの畑はLIVEというオレゴンのサスティナブル認証およびサーモン・セーフという認証を取っています。2017年からは除草剤不使用です。

前述のようにアデルスハイムはピノ・ノワールとシャルドネを育てています。

ピノ・ノワールはオレゴンの生産量の約3分の2を占めており、オレゴン全体の最重要品種です。一方、白ワインでは現在ピノ・グリが13%でシャルドネが7%とピノ・グリが少しリードしています。一般的にはピノ・ノワールと組み合わせるといったらシャルドネをまずイメージする人が多いでしょうから、少し意外に思われる方もいると思います。実は、これでもシャルドネはだいぶ増えてきており、以前はもっとピノ・グリの方が多かったのです。

オレゴンにおけるワイン産業が発展し始めた1960年代から70年代、オレゴンではあまりいいシャルドネができませんでした。それがピノ・グリの後塵を拝した理由なのですが、なぜオレゴンでいいシャルドネができなかったかというと、当時植えられていたシャルドネはカリフォルニアから来たクローンで、それがオレゴンの気候にあまり合っていなかったのでした。そこでもっと品質のいいクローンをブルゴーニュから取り寄せようと骨を折ったのがデイビッド・アデルスハイムさんなのです。その甲斐あって、シャルドネの生産は徐々に増えただけでなく品質も上がっています。今年はオレゴンのシャルドネにDecanter誌が初めて100点を付けたことでも話題になりました。

デイビッドさんに、クローンの件について質問したところ、上記のような説明をいただいた後「重要な一歩だったけどゴールではない。あるひとつのクローンが最適ということではない」と、これまた謙虚な答えをいただきました。

さて、試飲に移ります。現在輸入されているのはシャルドネとピノ・ノワール。それぞれ広域AVA(ウィラメット・ヴァレー)、シュヘイラム・マウンテンズAVAの「ブレイキング・グラウンド」、単一畑と3レベルになっています。

Willamette Valley Chardonnay 2022(6160円、税込み希望小売価格、以下同)

フレッシュで酸の高さが印象的ですが、柑橘に白桃のようなまったりした感じもあり、バランスよく仕上がっています。

Chahalem Mountains Breaking Ground Chardonnay 2021(9350円)

55%玄武岩、28%堆積土壌、17%レス土壌の畑から作ったシュヘイラム・マウンテンズAVAらしさを表したシャルドネです。

酸は高いですが、フレッシュで鋭い酸というよりも丸みのあるテクスチャーを感じます。かんきつに白桃、麦わらやぬれた石のニュアンス。ウィラメット・ヴァレーと比べると複雑さが格段に増しています。

Ribbon Springs Vineyard Chardonnay 2021(11880円)

堆積性土壌のリボン・リッジの畑です。ピノ・グリからシャルドネに接ぎ木で替えてみたところ非常にいいブドウができたとのこと。

緊張感ある味わい。シュヘイラム・マウンテンズよりもテクスチャーの滑らかさをより感じます。青リンゴやレモン、ミネラル感ある味わい。今飲むより、数年熟成した方が良くなりそうです。

ピノ・ノワールに移ります。

Willamette Valley Pinot Noir 2022(8800円)

アデルスハイムの生産量の半数を占める主要ワインです。

フレッシュでジューシー。なめらかなテクスチャーにレッド・チェリーやフランボワーズの赤果実ときれいな酸。バランスよく美味しい。

Chahalem Mountains Breaking Ground Pinot Noir 2021(11880円)

47%玄武岩、26%海洋性堆積土壌、27%レス土壌という比率です。

ウィラメット・ヴァレーより滑らかなテクスチャー、酸高く引き締まった味わい。赤果実に加えて少し黒果実の味わいが入りボディに厚みがあります。

単一畑は2種。

Ribbon Springs Vineyard Pinot Noir 2021(18260円)

華やかで酸豊か、柔らかく優しい味わい。

Quarter Mile Lane Vineyard Pinot Noir 2022(25300円)

1972年に植樹された一番古い畑。火山性土壌。

リボン・スプリングスよりもパワフルで緊張感ある味わい。複雑で上品。素晴らしい

オレゴンのワイン造りの歴史は意外と短く、現在の主要産地であるウィラメット・ヴァレーでピノ・ノワールの栽培が始まったのは1965年と60年前になります。アデルスハイムは1971年に土地を購入、72年から植樹をして78年が商用ワイナリーとして最初のヴィンテージとなりました。オレゴンでは初期からのワイナリーの一つであり、後述するように特にシャルドネ栽培では歴史的な功績があります。ウィラメット・ヴァレーAVAの設立にも大きく貢献しており、まさにオレゴンワイン業界の重鎮です。

と、すごい方なのですが、ご本人はいたって控えめで自分の功績についても、ひけらかすようなところは1ミリもなく。私からしたら、もっとアピールしたらいいのにと思ってしまうほどなのですが、そのあたりも含めてオレゴンらしいなと感じました。

設立後、夫妻でワイナリーを所有していましたが、1994年にジャックとリンのロアッカー夫妻との共同所有になり、2017年にロアッカー夫妻の単独所有、そして夫の死によって現在はリン・ロアッカーさんがオーナーとなっています。デイビッド・アデルスハイムさんは創設者という位置付けでワイナリーに残っています。

アデルスハイムの生産量は3万5000ケース。およそ4分の3はピノ・ノワールで、シャルドネが2割弱。残りはロゼやスパークリング、わずかにシラーやピノ・ブランも作っています。

アデルスハイムはウィラメット・ヴァレーの中のシュヘイラム・マウンテンズAVAに8つほどの畑を持っています。

シュヘイラム・マウンテンズはその名の通り北西方向から南東方向に山脈になっています。AVAの中にはさらに2つのAVAがあります。北側の上の地図で黄緑色のところはローレルウッド・ディストリクトで、ここは玄武岩の上に、コロンビア・ヴァレーの方から砂や粘土やシルトが風で運ばれてきた「ラス土壌」と呼ばれる土壌がかぶさっています。比較的保水力のある土壌です。もう一つ南西のコーナーにあるのがリボン・リッジAVAでここはほぼ海洋性の堆積性土壌。丘の中腹で安定した気温が特徴です。

シュヘイラム・マウンテンズのこれら二つのAVAに属さないところは火山性の玄武岩土壌が多くなっています。アデルスハイムは両サブAVAおよび玄武岩土壌のところにも畑を持っています。

アデルスハイムの畑はLIVEというオレゴンのサスティナブル認証およびサーモン・セーフという認証を取っています。2017年からは除草剤不使用です。

前述のようにアデルスハイムはピノ・ノワールとシャルドネを育てています。

ピノ・ノワールはオレゴンの生産量の約3分の2を占めており、オレゴン全体の最重要品種です。一方、白ワインでは現在ピノ・グリが13%でシャルドネが7%とピノ・グリが少しリードしています。一般的にはピノ・ノワールと組み合わせるといったらシャルドネをまずイメージする人が多いでしょうから、少し意外に思われる方もいると思います。実は、これでもシャルドネはだいぶ増えてきており、以前はもっとピノ・グリの方が多かったのです。

オレゴンにおけるワイン産業が発展し始めた1960年代から70年代、オレゴンではあまりいいシャルドネができませんでした。それがピノ・グリの後塵を拝した理由なのですが、なぜオレゴンでいいシャルドネができなかったかというと、当時植えられていたシャルドネはカリフォルニアから来たクローンで、それがオレゴンの気候にあまり合っていなかったのでした。そこでもっと品質のいいクローンをブルゴーニュから取り寄せようと骨を折ったのがデイビッド・アデルスハイムさんなのです。その甲斐あって、シャルドネの生産は徐々に増えただけでなく品質も上がっています。今年はオレゴンのシャルドネにDecanter誌が初めて100点を付けたことでも話題になりました。

デイビッドさんに、クローンの件について質問したところ、上記のような説明をいただいた後「重要な一歩だったけどゴールではない。あるひとつのクローンが最適ということではない」と、これまた謙虚な答えをいただきました。

さて、試飲に移ります。現在輸入されているのはシャルドネとピノ・ノワール。それぞれ広域AVA(ウィラメット・ヴァレー)、シュヘイラム・マウンテンズAVAの「ブレイキング・グラウンド」、単一畑と3レベルになっています。

Willamette Valley Chardonnay 2022(6160円、税込み希望小売価格、以下同)

フレッシュで酸の高さが印象的ですが、柑橘に白桃のようなまったりした感じもあり、バランスよく仕上がっています。

Chahalem Mountains Breaking Ground Chardonnay 2021(9350円)

55%玄武岩、28%堆積土壌、17%レス土壌の畑から作ったシュヘイラム・マウンテンズAVAらしさを表したシャルドネです。

酸は高いですが、フレッシュで鋭い酸というよりも丸みのあるテクスチャーを感じます。かんきつに白桃、麦わらやぬれた石のニュアンス。ウィラメット・ヴァレーと比べると複雑さが格段に増しています。

Ribbon Springs Vineyard Chardonnay 2021(11880円)

堆積性土壌のリボン・リッジの畑です。ピノ・グリからシャルドネに接ぎ木で替えてみたところ非常にいいブドウができたとのこと。

緊張感ある味わい。シュヘイラム・マウンテンズよりもテクスチャーの滑らかさをより感じます。青リンゴやレモン、ミネラル感ある味わい。今飲むより、数年熟成した方が良くなりそうです。

ピノ・ノワールに移ります。

Willamette Valley Pinot Noir 2022(8800円)

アデルスハイムの生産量の半数を占める主要ワインです。

フレッシュでジューシー。なめらかなテクスチャーにレッド・チェリーやフランボワーズの赤果実ときれいな酸。バランスよく美味しい。

Chahalem Mountains Breaking Ground Pinot Noir 2021(11880円)

47%玄武岩、26%海洋性堆積土壌、27%レス土壌という比率です。

ウィラメット・ヴァレーより滑らかなテクスチャー、酸高く引き締まった味わい。赤果実に加えて少し黒果実の味わいが入りボディに厚みがあります。

単一畑は2種。

Ribbon Springs Vineyard Pinot Noir 2021(18260円)

華やかで酸豊か、柔らかく優しい味わい。

Quarter Mile Lane Vineyard Pinot Noir 2022(25300円)

1972年に植樹された一番古い畑。火山性土壌。

リボン・スプリングスよりもパワフルで緊張感ある味わい。複雑で上品。素晴らしい

ソノマのロシアンリバー・ヴァレーにあるエイコーン(Acorn)・ワイナリーが売却されました。エイコーンはアレグリア(Alegría)・ヴィンヤードという1890年代に植樹された古木のジンファンデルの畑を持っています。アレグリアはかつてはリッジやローゼンブラムがワインを造っていたこともありました。

これまでのオーナーのナックバウアー夫妻が畑を買ったのは1990年のこと。最初は栽培だけをしていましたが、1994年にエイコーンを設立してワイン造りを始めました。ただ、老齢化のため近年は売却を模索していたようです。

ただ、手間がかかり、収量は少ないのにワインの価格はリーズナブルなレベルの古木のジンファンデルはビジネス的には難しい位置付けです。事業継承には苦労するワイナリーが少なくありません昨年は似た状況だったカーライルが売却をせずに廃業を選びましたし、それ以前にはラジエ・メレディスが無償でワイナリーを売却するといったこともありました。

今回、ワイナリーを買ったのはメリッサ・モホルト・シーベルト。近隣のエンシャント・オーク・セラーズ(Ancient Oak Cellars)のオーナーです。

実はナックバウアー夫妻はワイナリーを売却したかったものの、畑は手放したくないという事情がありました。畑のところに自宅があるというのも理由の一つです。そこで、メリッサは夫妻からワイナリーのブランドだけを購入し、夫妻からブドウを買ってワインを造るという形でエイコーンのワインを続けることにしたのです。こういった形での継承は今まで意外になかったようでユニークなスタイルのようです。売却価格は明らかにしていません。

メリッサはエイコーンとエンシャント・オークの両ブランドで続けていくことになります。

左が前オーナーのビル・ナックバウアー、右がメリッサ・モホルト・シーベルト。

これまでのオーナーのナックバウアー夫妻が畑を買ったのは1990年のこと。最初は栽培だけをしていましたが、1994年にエイコーンを設立してワイン造りを始めました。ただ、老齢化のため近年は売却を模索していたようです。

ただ、手間がかかり、収量は少ないのにワインの価格はリーズナブルなレベルの古木のジンファンデルはビジネス的には難しい位置付けです。事業継承には苦労するワイナリーが少なくありません昨年は似た状況だったカーライルが売却をせずに廃業を選びましたし、それ以前にはラジエ・メレディスが無償でワイナリーを売却するといったこともありました。

今回、ワイナリーを買ったのはメリッサ・モホルト・シーベルト。近隣のエンシャント・オーク・セラーズ(Ancient Oak Cellars)のオーナーです。

実はナックバウアー夫妻はワイナリーを売却したかったものの、畑は手放したくないという事情がありました。畑のところに自宅があるというのも理由の一つです。そこで、メリッサは夫妻からワイナリーのブランドだけを購入し、夫妻からブドウを買ってワインを造るという形でエイコーンのワインを続けることにしたのです。こういった形での継承は今まで意外になかったようでユニークなスタイルのようです。売却価格は明らかにしていません。

メリッサはエイコーンとエンシャント・オークの両ブランドで続けていくことになります。

左が前オーナーのビル・ナックバウアー、右がメリッサ・モホルト・シーベルト。

アカデミー・デュ・ヴァン2025年秋冬講座で11月1日開講の「カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう」。実はまだ開講が決まっておりません。このまま不催行になるのはかなり悲しいので、講座の狙いと魅力、私の思いを書いておきたいと思います。

青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン

これまでカリフォルニア全体を地域ごとに学ぶ講座や、ナパやソノマといった地域を深堀するものなど、地域を中心にした講座を比較的多くやってきました。また、昨年はシャルドネに特化して地域ごとにワインを見ていくという講座もありました。

一回に一つの地域というのは教えるのは楽ですが、地域間の違いというのは少し分かりにくいような気がして新しい試みとして出しているのが今回の講座です。

1回に一つの品種を取り上げて、その品種についてカリフォルニアの各地のワインを試飲して、テロワールによる違いや、逆に共通するものを感じてほしいという狙いです。

マニア向けの講座かというとそうではありません。むしろ、ワイン・エキスパートを今年受験しています、とかSTEP-1を取りましたといった人たちが受けてくれたら嬉しいです。

ワイン・エキスパートを受験している人は、今まさにテイスティングの練習をしていると思いますが、例えばカリフォルニアのシャルドネだったら、樽がしっかり効いていて色が濃く、酸がやや低いといった特徴から導き出すように教わるだろうと思います。試験的にはそれで間違っていないですが、そういった特徴があるのは、試験に出題されるような2000円台とかの価格帯の話であって、カリフォルニア全体が同じ特徴を持つわけではありません。一つの州で日本やフランスよりも広く、気候のバリエーションも大きいです。フランスワインを語るときにボルドーとブルゴーニュを同じ特徴で語る人はいないと思いますが、同じようにカリフォルニアも一つの特徴では語れないのです。

一方で、ニューワールドではEUのような品種の規制はありませんから、いろいろな品種がいろいろな土地で個性を持って作られることになります。それらを飲むことで、カリフォルニアの多様性を感じてほしいのです。

また、カリフォルニアに詳しい人にとっても、ワインをブラインドで試飲して地域を当てるというのはそんなに簡単なことではないですし、当たれば満足感も高い、またそれを考える過程だけでも非常に勉強になると思います。

最後にもう一つ。

いろいろ講座の内容について書きましたが、結局は講座の魅力の8割は試飲するワインが美味しいかどうかだと思っています。多分私の話は半年後には1割も覚えていないかもしれませんが、それでもワインが美味しくて満足してもらえれば大成功です。なので、限られた予算の中でどれだけ講座の内容に即し、そして美味しいワインを出せるかに一番力を入れています。美味しいカリフォルニアワインを知って、それを今後の購入などに生かしてもらえたら教師冥利に尽きます。

なので、初めの方を読んでそんなめんどくさいことは知らんと思った人でも、美味しいワインを飲むためと思って受講いただけたら嬉しいです。

講座内容

第1回ソーヴィニヨン・ブラン

第2回ジンファンデル

第3回シャルドネ

第4回シラー

第5回ピノ・ノワール

第6回カベルネ・ソーヴィニヨン

青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン

申し込みお待ちしております。

青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン

これまでカリフォルニア全体を地域ごとに学ぶ講座や、ナパやソノマといった地域を深堀するものなど、地域を中心にした講座を比較的多くやってきました。また、昨年はシャルドネに特化して地域ごとにワインを見ていくという講座もありました。

一回に一つの地域というのは教えるのは楽ですが、地域間の違いというのは少し分かりにくいような気がして新しい試みとして出しているのが今回の講座です。

1回に一つの品種を取り上げて、その品種についてカリフォルニアの各地のワインを試飲して、テロワールによる違いや、逆に共通するものを感じてほしいという狙いです。

マニア向けの講座かというとそうではありません。むしろ、ワイン・エキスパートを今年受験しています、とかSTEP-1を取りましたといった人たちが受けてくれたら嬉しいです。

ワイン・エキスパートを受験している人は、今まさにテイスティングの練習をしていると思いますが、例えばカリフォルニアのシャルドネだったら、樽がしっかり効いていて色が濃く、酸がやや低いといった特徴から導き出すように教わるだろうと思います。試験的にはそれで間違っていないですが、そういった特徴があるのは、試験に出題されるような2000円台とかの価格帯の話であって、カリフォルニア全体が同じ特徴を持つわけではありません。一つの州で日本やフランスよりも広く、気候のバリエーションも大きいです。フランスワインを語るときにボルドーとブルゴーニュを同じ特徴で語る人はいないと思いますが、同じようにカリフォルニアも一つの特徴では語れないのです。

一方で、ニューワールドではEUのような品種の規制はありませんから、いろいろな品種がいろいろな土地で個性を持って作られることになります。それらを飲むことで、カリフォルニアの多様性を感じてほしいのです。

また、カリフォルニアに詳しい人にとっても、ワインをブラインドで試飲して地域を当てるというのはそんなに簡単なことではないですし、当たれば満足感も高い、またそれを考える過程だけでも非常に勉強になると思います。

最後にもう一つ。

いろいろ講座の内容について書きましたが、結局は講座の魅力の8割は試飲するワインが美味しいかどうかだと思っています。多分私の話は半年後には1割も覚えていないかもしれませんが、それでもワインが美味しくて満足してもらえれば大成功です。なので、限られた予算の中でどれだけ講座の内容に即し、そして美味しいワインを出せるかに一番力を入れています。美味しいカリフォルニアワインを知って、それを今後の購入などに生かしてもらえたら教師冥利に尽きます。

なので、初めの方を読んでそんなめんどくさいことは知らんと思った人でも、美味しいワインを飲むためと思って受講いただけたら嬉しいです。

講座内容

第1回ソーヴィニヨン・ブラン

第2回ジンファンデル

第3回シャルドネ

第4回シラー

第5回ピノ・ノワール

第6回カベルネ・ソーヴィニヨン

青山校 カリフォルニア〜品種で産地を探検しよう | ワイン初心者からソムリエ資格取得まで - ワインスクール アカデミー・デュ・ヴァン

申し込みお待ちしております。

パソ・ロブレスで高級シラーなどを作るブッカー(Booker)が、ワイン造りのプロセスでCCOFオーガニックの認証を得ました。

Senior Winemaker Molly Lonborg

ブッカーは既に、栽培でCCOF認証を取っており、再生可能有機認証のROCも取得しています。これでワイン造り全般にわたってオーガニックの認証を得たことになります。

ワイン造りでオーガニック認証を得るためには、使用するすべての原材料がオーガニック認証を受けている必要があります。化学薬品、防腐剤、SO2の添加は認められません。小麦などグルテンを含む製品も使われないためグルテンフリーであり、実質的にヴィーガンにも対応することになります。

また、これらが実際に守られていることを検査を受けて証明しなければならず、それも毎年必要だとのことです。

ワイン造りではSO2無添加というところが大きなネックになるため、栽培でオーガニック認証を取るところは増えても醸造で取るところはほとんどなかったのが現状です。

勇気ある一歩を踏み出したブッカーの今後に注目です。

Senior Winemaker Molly Lonborg

ブッカーは既に、栽培でCCOF認証を取っており、再生可能有機認証のROCも取得しています。これでワイン造り全般にわたってオーガニックの認証を得たことになります。

ワイン造りでオーガニック認証を得るためには、使用するすべての原材料がオーガニック認証を受けている必要があります。化学薬品、防腐剤、SO2の添加は認められません。小麦などグルテンを含む製品も使われないためグルテンフリーであり、実質的にヴィーガンにも対応することになります。

また、これらが実際に守られていることを検査を受けて証明しなければならず、それも毎年必要だとのことです。

ワイン造りではSO2無添加というところが大きなネックになるため、栽培でオーガニック認証を取るところは増えても醸造で取るところはほとんどなかったのが現状です。

勇気ある一歩を踏み出したブッカーの今後に注目です。

ナパのハーラン・ファミリーには、大きく3つの柱のブランドがあります。その中でも特殊な立ち位置にあるのがボンド(Bond)です。残りの二つ、ハーラン・エステートとプロモントリーはどちらも自社の単一畑から、その名のワインを生み出しています。それに対してボンドは、自社畑ではなく5つの契約畑からカベルネ・ソーヴィニョン100%の5つのワインを造っています。

今回は、ボンドのマックス・カースト支配人が来日し、マスタークラスで五つの畑のワイン、およびセカンドのメイトリアーク(Matriarch)の2021年を水平テイスティングしました。

ハーラン・エステートおよびボンドの誕生は、ハーランの創設者であるビル・ハーランと、カリフォルニアワインの父と言われるロバート・モンダヴィとの結びつきによるものです。1980年代に、ロバート・モンダヴィは世界最高の産地を勉強するという目的でビル・ハーランらとボルドーとブルゴーニュにツアーに行きました。ボルドーでは1級シャトーをめぐり、100年以上同じ家族が経営していることに感銘を受けて、ビル・ハーランはハーラン・エステートのコンセプトである家族経営で200年かけて超一流ワイナリーを築き上げるという「200年プラン」を書きました。現在はその41年目にあたります。